デジタル鹿砦社通信をご覧の皆さん、禁煙してますか? 私はスイマセンなんて謝ったりしません。はじめまして、愛煙家の原田卓馬です。鹿砦社の松岡社長から「君も何か寄稿しなさい」といわれたので勝手にタバコをテーマに連載することにしました。毎週更新ということでお届けしますが、いつ打ち切りになるかわかりませんのでよろしくお願いします!

何の疑問ももたずにJTの金ヅルになっているニコチン依存症の諸君。健康推進を謳った現代医学によるのタバコ・ネガティヴ・キャンペーンに屈した嫌煙家諸君。タバコは文化であります。嗜好品はあくまでエレガントに楽しもうではないか。マナーは大切に!

◆悪者になったタバコ

2005年に世界保健機関(WHO)によって発効されたたばこ規制枠組条約に日本も参加して、義務づけられた『たばこ警告表示』。タバコのパッケージの30%の面積を費やして「○○病の危険性を高めます」や「○○病で死亡する可能性が非喫煙者に比べて○倍」などと不安を煽るようなコメントが印刷されるようになった。日本はまだましな方で外国だと喫煙によって真っ黒になった肺の写真が印刷されたタバコのパッケージも多い。デザイン性もへったくれもないじゃないか。

それ以来、喫煙所の撤去、路上喫煙の禁止、飲食店の禁煙化が進んだ。昭和のテレビドラマなんかだと学校の職員室でタバコを吸いながら生徒に説教している教師が登場したりして「そういえば昔はこんなこともあったな」と思い出す反面、今だったら2秒でクビなわけである。

日本の喫煙マナーが最低だったという件に関してはともかく、今やタバコは国際社会において悪者扱いである。

◆タバコってなんだろう?

タバコとはナス科タバコ属の植物で、古くは紀元前5000年頃から南米アンデス山脈で栽培されていたと言われる。南米マヤ文明でも、北米のインディアンにおいても神聖な儀式のための重要な植物であった。

タバコという言葉はスペイン語ポルトガル語の『tabaco』だが、古アラビア語で薬草を示す『tabaq』がおおもとの語源であるとみられている。

タバコに含まれるニコチンの効用は興奮・鎮静という相反する精神作用であり喫煙時の状況や本人の目的に応じて変わると不思議な化学物質なのである。

15世紀、大航海時代にアメリカ大陸からヨーロッパに伝わり、日本には室町時代末期ごろポルトガルの宣教師によって伝来した。高価な薬草として普及したため裕福な武士や商人以外はなかなか喫煙することができなかった。当時は煙管(キセル)による喫煙が一般的だった。

現在、一般的なシガレット(紙巻たばこ)が世界的に普及するのは第一次世界大戦終結後のことだ。

◆タバコそのものは悪くないかもしれない

さて、タバコの歴史はここまでにして本題に入ろう。読者諸君は葉巻(シガー)を吸ったことがありますか? 葉巻はフィラー(中身)、バインダー(フィラーをまとめる)、ラッパー(バインダーを外側からくるむ)の三層構造になっていて、いんちきな安物でなければ100%タバコの葉っぱでできている。

ある夜ふと思いついて葉巻を吸えるシガー・バーというのに行ってみた。よくわからないので店員さんにオススメの葉巻とそれに合う酒を選んでもらった。2時間くらいかけてゆっくりと葉巻のねっとりとした煙を燻らせて、グラスを傾けたらもうとても素敵な体験でタバコの香りというのはなんともいえない恍惚感を与えるものなのだと感激した。その後、普段吸い慣れているシガレットを吸ってみたら「なんじゃこりゃ!」と、思わず嘔吐しそうな程に不味いのでびっくり。

その時感じたのは「ボンドみたいな鼻をつく刺激臭、紙の焦げる臭い、消毒薬のような臭い」であった。都市伝説のようにいわれているタバコの添加物の正体が少し見えかけたので面白いから調べてみた。すると、日本たばこ産業(以下JT)のWEBサイトで『添加物情報』なるページを発見した。

それによると『たばこ添加物』として以下の

・香料

・結合剤

・保湿剤

・保存料

・溶媒

・乳化剤

・酸化防止剤

・工程補助剤

の200種類以上の添加物が

『材料品添加物』として

・巻紙

・巻紙のり

・鋼版インキ

・フィルター素材

・フィルター巻取紙

・フィルターのり

・チップペーパーおよびチップペーパーインキ

の120種類以上の添加物が公表されているではないか!

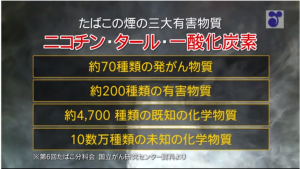

内閣府大臣官房政府広報室のWEBサイト『政府インターネットテレビ』の『たばこの煙の恐ろしさ・吸ってる人にも吸わない人にも知ってもらいたいこと』で紹介されている以下の「たばこの煙の三大有害物質」(内閣府大臣官房政府広報室)

・約70種類の発ガン物質

・約200種類の有害物質

・約4700種類の既知の化学物質

・10数万種類の未知の化学物質

これらの有害物質と、タバコの添加物の関係を少し調べてみようと思う。

最後になりますがわたくし、ナチュラル無添加のCOLTS、OCBのプレミアムペーパー、Smokingのスリムフィルターで手巻きタバコを楽しんでいまーす!

長くなってしまったので次回をお楽しみに!

(原田卓馬)

地方に行くと、なんとなく「ここに住むことは出来るかな」と考えてみる。

地方に行くと、なんとなく「ここに住むことは出来るかな」と考えてみる。 これって、音楽だけのライブでも楽しめる。舞台の端の洞窟のようなブースにうっすら見える、シンガーや弦楽奏者の姿を凝視しながら、そう思った。

これって、音楽だけのライブでも楽しめる。舞台の端の洞窟のようなブースにうっすら見える、シンガーや弦楽奏者の姿を凝視しながら、そう思った。 今年、イザイホーが復活するかも知れない、と言われている。知ってほしいような、知ってほしくないような情報だ。

今年、イザイホーが復活するかも知れない、と言われている。知ってほしいような、知ってほしくないような情報だ。