江上武幸(福岡・佐賀押し紙弁護団 弁護士)

▼新聞倫理綱領(2000[平成12]年6月21日制定)

「編集、制作、広告、販売などすべての新聞人は、自らを厳しく律し、品格を重んじなければならない。」

・「新聞は、公共の利害を害することのないよう、十分配慮しなければならない。」

・「販売にあたっては節度と良識をもってひとびとと接すべきである。」

▼新聞販売綱領(2001[平成13]年6月20日制定)

「新聞販売に携わるすべての人々は、言論・表現の自由を守るために、それぞれの経営の独立に寄与する責任を負っている。販売活動においては、自らを厳しき律し、ルールを順守して節度と責任ある競争の中で、読者の信頼と理解を得るよう努める。」

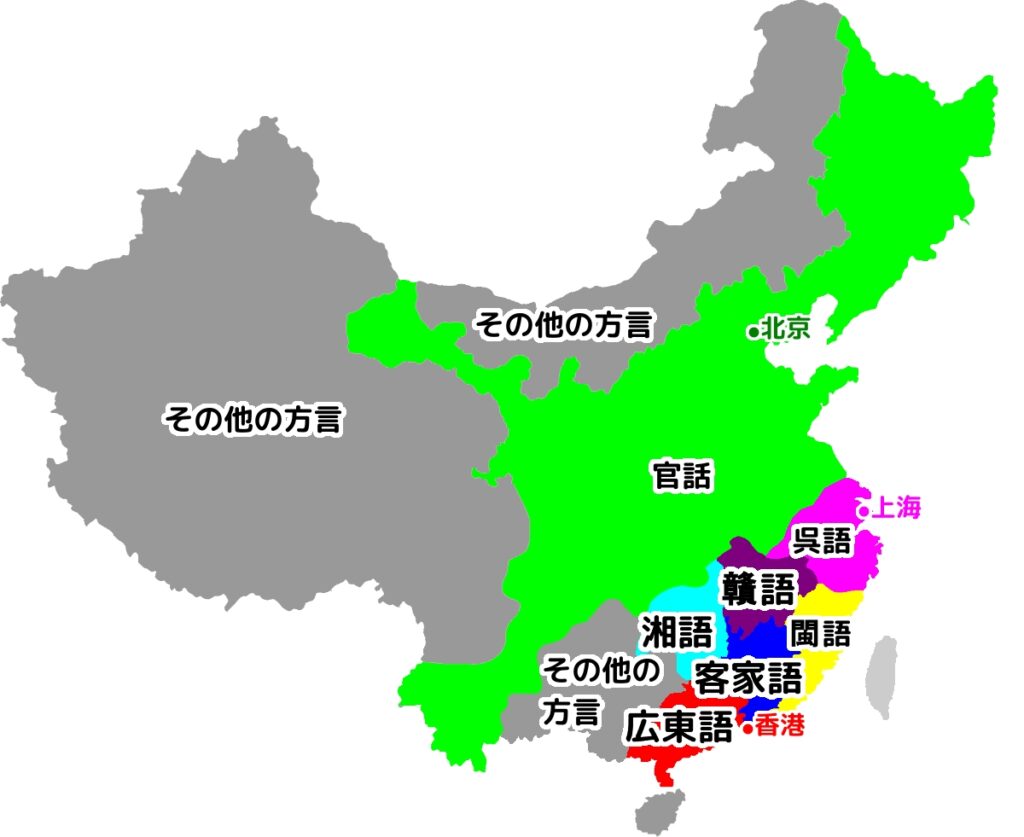

日本の新聞は明治・大正・昭和と軍国主義日本の台頭と歩調を一にして発展してきました。戦前、1000社を超えた新聞社は、戦争に向けて国論を統一するために40数社に整理統合され、戦時中は大本営発表を垂れ流す軍の広報紙に成り下がりました。戦後は、多くの若者を戦地に送り出して無駄死にさせた責任をとることもなく、新聞経営者らは、一転して占領軍の手先となって、鬼畜米英の対象だったアメリカを美化する役割を引き受けました。

讀賣新聞の正力松太郎氏や朝日新聞の緒方竹虎氏らがCIAのスパイ、あるいは協力者となったことは戦後日本の歴史的事実です。戦前の戦意高揚の記事の氾濫の中、戦地に送られて亡くなっていった若者達や、銃後に家族を残したまま最前線で餓死状態で死んでいった壮年兵達、あるいは内地で空襲や原爆でなくなっていった人達、沖縄で断崖から飛び降りていった人達など、多くの戦争の犠牲者の方達の無念の思いはどこに行ったのでしょか。

ウクライナやイスラエルのガザでは今でも戦争が続いており、数え切れないほどの尊い命が失われています。せっかくこの世に生を受けてきた幼い子供たちも大勢殺されています。21世紀に生きる私達は、宇宙から地球を見ることができる神の目を持ちえた最初の人類です。地球が広大な漆黒の闇に浮かぶチリほどの存在にすぎないことを知っています。同時にこの地球を滅ぼすことが出来る大量の核兵器を製造し貯蔵していること、原子力発電所を多数稼働させていること、それらがいったん暴走を始めたら誰のもとめることが出来ないことを知っています。

ネット上で巨石文明の写真をみると、人類は滅亡と誕生を繰り返してきたとの説もあながち嘘とは思えません。祖父母の世代は日清・日露戦争、父母の世代は太平洋戦争を経験しています。私たちの世代だけが戦争のない平和な時代を過ごせていいのだろうかという思いを抱えてきました。人生は長くてせいぜい7~80年程度です。残された時の間に私達の世代も同じ体験することになっても不思議ではありません。

しかし、高齢の私はともかく、次世代の子供や孫達の時代に戦争を体験することにならないようにしなければなりません。戦争の準備が着々と進んでいるかのように見えてきており、人間の愚かさをしみじみと感じるようになりました。

戦後民主主義教育を受けた世代で、新聞・テレビ等のマスメディアに対しては漠然とした信頼感がありました。まさか嘘はつかないだろうと思ってきました。しかし、ひょんなことから押し紙問題に首を突っ込むようになり新聞業界の闇を覗いたことから、はたして新聞・テレビが果たしている役割とはなんだろうという疑問と不安を覚えるようになりました。戦前と同じ過ちを新聞・テレビのマスメディアが繰り返す心配はないか。せめて、日本は戦争をせず、他国の戦争にも巻き込まれない、平和な国であって欲しいものです。

アメリカ並みの軍産官界複合体のもとマスコミを動員して戦争熱を掻き立てたるようになれば、その行き着く先は第二次世界大戦以上に恐ろしい光景しか見えてきません。幸い、今のところネット上でも公然と戦争熱をあおる番組には出会っていませんが、鬱積した失われた30年に対する若者の怒りが爆発したとき、そのエネルギーがどこに向かうのか心配です。

◆「天網恢恢疎にして漏らさず」読売新聞の渡邉恒雄氏の死に想う

本論に戻ります。発行部数1000万部を豪語した読売新聞の渡邉恒雄氏(写真出典:ARABU News)が、昨年2024年12月19日に亡くなられました。98歳でした。読売新聞1000万部が虚構の部数であったことを、渡邉氏の存命中に社会に知らしめることが出来ました。押し紙裁判に立ち上がった元読売新聞販売店経営者の方達の勇気と力の賜物です。もし、この方達が押し紙訴訟に立ち上がらなければ、渡邊氏は世界一の新聞社の経営者という虚名をまとったままあの世に旅立たれたことと思います。「天網恢恢疎にして漏らさず」の老子のことわざを思い出します。

読売新聞の渡邉恒雄氏(写真出典:ARABU News)

読売新聞の渡邉恒雄氏(写真出典:ARABU News)

押し紙裁判により、渡邉氏が読売1000万部の虚構の部数をバックにして、日本の権力中枢の一角にまで食い込んだ単なる野心家にすぎなかったことを知らせることができました。渡邊氏は、晩年は、頭の片隅でいつも押し紙裁判の行方を気にしながら暮らしておられたのではないでしょうか。

黒薮さんが指摘されるように、押し紙問題の中心にはいつも読売新聞の存在がありました。ウィキペディアは昭和30年の新聞特殊指定の制定のいきさつを次のように書いています。

「第二次世界大戦後、紙の統制令が撤廃されると、新聞の拡販競争が激化し景品による顧客獲得競争が異常なほどに加熱した。特に読売新聞は景品の取締まりに反対しつつ、大阪に進出するに際して景品に多額の予算を投じて顧客を他社から奪う作戦に出るなどしたため、独禁法違反で提訴されている。そうしたなかで業界内から規制を求める声が高まり、昭和28年に再販制度が、昭和30年には新聞特殊指定が定められた。」

戦後、読売新聞が朝日・毎日に追いつき追い越せをスローガンに、金に糸目をつけない猛烈な部数拡張に走ったのは有名です。務臺光雄氏は販売の鬼と呼ばれ、「読売と名が付けば白紙でも売ってみせる。」と口にした逸話が残されています。

中央紙の地方進出を迎え撃つ立場に立った地方紙は、高価な景品の提供や無代紙・サービス紙等の配布による不公正な取引を禁止するため、新聞業の特殊指定を国に求めました。その結果、昭和30年新聞特殊指定が定められ、押し紙が禁止されました。その後、景品表示法の制定に伴い景品関係の条項が同法に移管されたため、昭和39年に新聞特殊指定の改訂がおこなわれました。押し紙禁止規定については、第4項が第2項に移行しただけで、「新聞発行本社は販売業者に対し注文部数を超えて新聞を供給してはならない」との文言に変更はありませんでした。

昭和39年の新聞特殊指定の改定にあたり、公正取引委員会と日本新聞協会の新聞公正取引協議委員会は、昭和30年の押し紙禁止規程の「注文部数」の定義が明確でないとの意見を踏まえ、実施要綱で「注文部数」の定義を明確化することにしました。具体的には、「注文部数」は、「購読部数に月末予約紙や月初おどり紙と呼ばれる新聞と地区新聞公正取引協議会が定める予備紙を足した部数である。」と定義しました。日常業務では、通常、予約紙やおどり紙は2%内の予備紙で賄うことができますので、購読部数に2%程度の予備紙を加えた部数が「注文部数」になります。

この「注文部数」の明確化により押し紙の解消は一気にすすむと考えられましたが、押し紙の解決は新聞社の自主性に委ねられていますので、法令を整備したからといって直ちに押し紙が無くなるわけではありません。

熊本日々新聞と新潟日報社は、昭和40年代後半に予備紙を購読部数の2%以内に抑えることに成功し、押し紙問題を自主解決しております。

(注:両社以外にどれだけの新聞社が押し紙を自主解決したのかは資料がないのでわかりません。)

その後、押し紙問題の自主解決が一向にすすまないことに痺れを切らしたからと思われますが、新聞公正取引協議委員会は昭和60年にモデル細則を定め、全国11の地区協議会に対し、予備紙の上限を購読部数の2%とする規定を設けるよう指示しました。しかし、地区協議会の細則に予備紙2%の上限規制が設けられた後も、新聞社は様々な抜け道をくぐって押し紙を続けました。

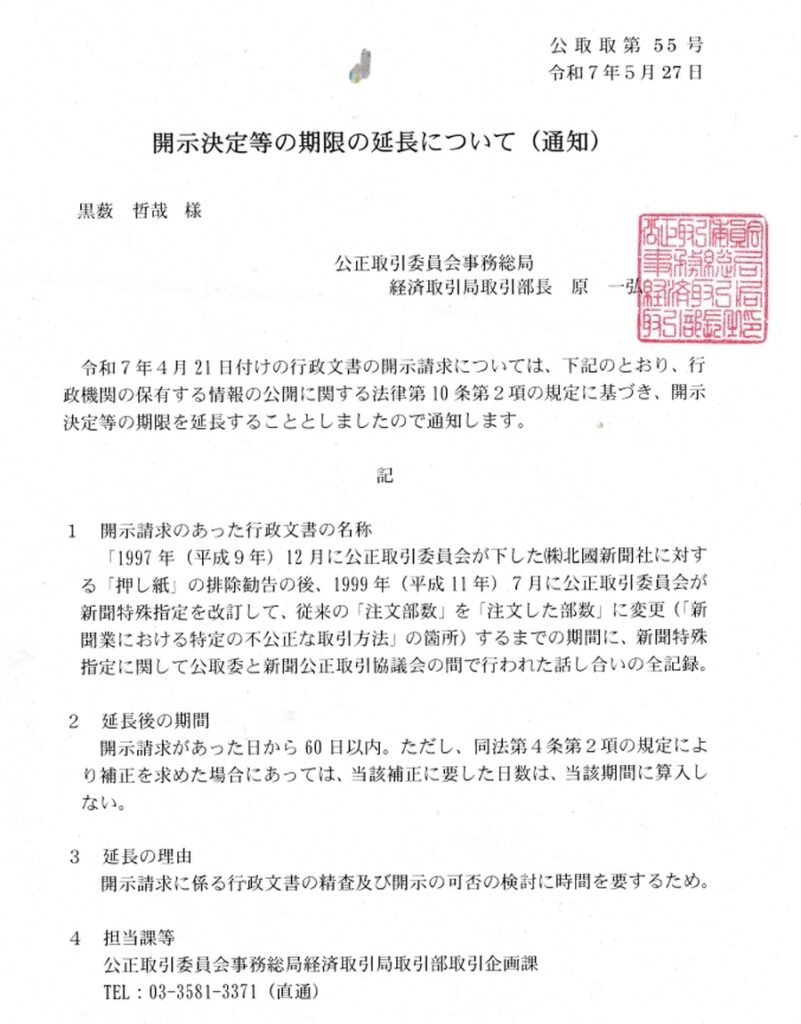

1997(平成9)年に、公正取引委員会は石川県金沢市の北國新聞社に対し、押し紙排除勧告を行いました。昭和30年の新聞特殊指定制定以来、公正取引委員会が押し紙の排除勧告をするのは初めてのことです。北國新聞社は、部数拡大を目指してあらかじめ販売店毎に仕入部数を指示して注文させ、その部数を供給する方法で押し紙をしていました。

告発を受けて調査に乗り出した公正取引委員会は、他にも同じような方法で押し紙をしている新聞社があることを知り、新聞協会を通じて加盟各社に対し取引方法の再検討と改善を求めました。現在、新聞社の請求書には、「貴店が新聞部数を注文する際は、購読部数(有代)に予備紙等を加えたものを超えて注文しないでください。本社は、貴店の注文部数を超えて新聞を供給することは致しません。」との文言が判を押したように印字されています。これはその時から記載されるようになったものと考えられます。

平成9年の北國新聞社に対する押し紙排除勧告書には、公正取引委員会委員長に元東京高等検察庁検事長だった根来?周氏(左写真、出典:デーリ―スポーツ)の名前があります。根来氏は平成8年8月から平成14年7月までの7年間、公正取引委員会委員長に就任しており異例の長さです。

(注:根来氏は、平成25年11月8日、81歳で亡くなっておられます。)

読売新聞の渡邉恒雄氏は、1999(平成11)年6月から2003(平成15)年6月までの4年間、日本新聞協会の会長に就任しています。つまり、根来氏と渡辺氏とは、平成11年6月から平成14年7月までの3年間、片や公正取引委員会委員長、片や日本新聞協会の会長として、共に、押し紙問題を解決する責任ある立場にいたことがわかります。

(注:根来氏は公正取引員委員会委員長を退任後は、日本プロ野球コミッショナーに就任しています。)

平成9年の北國新聞社に対する押し紙排除勧告から、平成11年の新聞特殊指定の全部改正に至るまでの間、公正取引委員会および日本新聞協会では押し紙問題に関する不可解な出来事が続いています。

第1は、北國新聞社に対する平成9年の押し紙排除勧告書に記載された「注文部数」の定義です。

勧告書には、「新聞販売業者が実際に販売している部数に正常な商慣習に照らして適当と認められる予備紙等を加えた部数が『注文部数』である」と説明されています。しかし、この「注文部数」の定義は昭和30年新聞特殊指定の実施要綱に定められていた「注文部数」の定義と同じです。前述したように、公正取引委員会は、昭和30年新聞特殊指定の実施要綱に定めた「注文部数」の定義は明確性にかけるとの意見を受けて、昭和39年新聞特殊指定の実施要綱では、「購読部数に月末予約紙と月初おどり紙、および地区販売協議会が定める上限2%の予備紙(昭和60年新聞公正取引協議委員会モデル細則)を加えた部数」であると明記しておりました。それにもかかわらず、勧告書の「注文部数」には「実際の購読部数に正常な商慣習に照らして適当と認められる予備紙等を加えた部数」という昭和30年新聞特殊指定の実施要綱に定められた定義が記載されております。つまり公正取引委員会の勧告書にあるまじき誤記載がなされていたのです。

公正取引委員会事務総局には独禁法の専門家が多数在籍しており、委員長は元東京高検検事長の法律問題のエキスパートであるにも関わらず、何故、このような注文部数の定義の記載間違いをしたのか理解できない不可思議な出来事です。

思うに、根来氏は北國新聞社に対する押し紙排除勧告に、昭和39年新聞特殊指定の実施要綱に定められた押し紙禁止規定の「注文部数」の定義を記載するのをどうしても避けねばならない事情があったと考えるしかありません。

当時、公正取引委員会は北國新聞社の押し紙違反事件の調査の過程で、他の新聞社も同様な方法で押し紙をしていることを掴んでいました。そのため、昭和39年の押し紙禁止規定の「注文部数」違反を勧告書で指摘すれば、他の新聞社も同じ勧告をせざるを得ません。そのため、北國新聞社に対する勧告書には、あえて昭和30年新聞特殊指定の実施要綱に定めた「注文部数」の定義を記載したと考えられます。

このように考えると、後述の平成11年新聞特殊指定の全面改正の目的と意図を明確に理解することが可能となります。

◆押し紙禁止規定を骨抜きにするための法改正

第2は、平成10年に地区新聞公正取引協議会が予備紙を上限2%と定めた細則が全国一斉に廃止された問題です。

前項に記載したとおり、昭和39年新聞特殊指定の実施要綱第3条2項には、「予備紙等の部数」について、「地区公正取引協議会が定める予備紙等」との定義が示されています。新聞公正取引協議委員会は昭和60年に「地区新聞公正取引協議会運営細則(モデル)」を策定し、第14条1項③で「予備紙」とは「新聞の購読部数の2%を限度として、販売業者が保有するもの」との定義を示し全国11の地区新聞公正取引協議会に対し細則に同様の定義を定めるよう指示しています。

しかし、この地区新聞公正取引協議会の細則等に定められた予備紙上限2%の自主規定は、平成10年に全国一斉に撤廃されたとのことです。この自主ルールの撤廃は、いつ、誰が提案し、どの機関で決定され、どのようにして全国11の地区協議会に伝達されたのか、詳細は全く不明です。

第3は、平成11年の新聞特殊指定の押し紙禁止規定の全面改正です。公正取引委員会は、平成11年6月19日、昭和39年新聞特殊指定の全部改正(案)についての公聴会の開催を官報に公告しました。

改正(案)の第3項は、「発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。

一 販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)。

二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。」

との規定をもうけました。

従前の押し紙禁止規定より行数も文言も多くなっており、一見より厳しい内容に変更されたかのように見えますが、その実、この改正は押し紙禁止規定を骨抜きにするのが目的の改正であったことが疑われます。

改正案の最大の特徴は、従前の「注文部数を超えて」の文言を「注文した部数を超えて」に変更していることです。従前の「注文部数」は、昭和39年新聞特殊指定実施要綱と昭和60年のモデル細則に準拠した地区新聞公正取協議会の細則に、「購読部数に予約紙、おどり紙および上限2%の予備紙を足した部数」と定義されています。

しかし、改正案第3項で「注文した部数を超えて」との文言に変更された結果、文理解釈によれば、販売店が現に「注文した部数」を超える部数を新聞社が供給しなければ「押し紙」にはならないとの解釈が可能になりました。

(注:法文の文言通りに解釈する方法を「文理解釈」といいます。これに対し、文言通りに解釈するのでは立法の趣旨・目的が達成できない場合、その趣旨・目的に沿った解釈をする方法を「論理解釈」といいます。)

平成11年新聞特殊指定の制定以降、新聞社は文理解釈に基づき、「わが社は販売店が注文した部数を一部たりともオーバーする部数は供給していない。よって、わが社には1部たりとも押し紙は存在しない。」と主張するようになりました。裁判所も「注文した部数を超えて」の文言について、文字通り「販売店が新聞社に『注文した部数』を超えて」と解釈せざるを得ないという見解を示すようになりました。

改正当時の公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課に、山木康孝という方がおられました。山木氏は、公聴会において公正取引委員会事務総局を代表して改正案の説明をしており、国会に政府委員とし出席されるなど、独禁法新聞特殊指定の法解釈の第一人者です。山木氏は、押し紙禁止規定の改正の目的について、北國新聞社の押し紙事件に見られた、「新聞社が販売店の注文部数自体を増やすようにさせた上で、その指示した部数を注文させる行為」も明確に禁止の対象であることがわかるようにするためであると説明しておられます。

しかし、「注文部数」を「注文した部数」と何故文言の変更を行ったのかについては何の説明も解説もしておられません。きわめて不思議なことです。

当時、公正取委員会は新聞の再販制度を無くすために、新聞特殊指定自体を取り消す方向を考えていたようです。これからは私の推測になりますが、再販制度を無くせば販売価格の自由競争が始まり、そうなれば販売店は無駄な新聞の仕入が出来なくなるのではないか、新聞社は押し紙ができなくなるのでないかと考えたのではないかと思います。

しかし、新聞社は政治力を使って再販制度の廃止には猛烈に反対しました。再販制度を無くせば同じ系列の新聞販売店同士の価格競争が始まり、販売区域ごとの1社1販売店の専売制度が崩壊し、人里離れた山間僻地や離島などの新聞配達が出来なくなるというのが表向きの理由です。しかし、郵便による販売制度もありますので、本当の反対の理由は押し紙が出来なくなるからではないかと推測しています。

押し紙が可能なのは専売店制度があるからで、専売店がなくなり全部の販売店が合売店になれば、新聞社は押し紙が出来なくなります。合売店は特定の新聞の拡張に走る必要はなく、どの新聞を購読するかは住人の選択に任せることが出来ます。その結果、配達されない余分な新聞を仕入れる必要もありません。新聞社は購読部数をごまかすことが出来なくなり、独禁法が理想とする新聞販売の自由かつ公正な競争が確保できるようになります。

結果的には、新聞社側の猛烈な反対により、学校教育教材用の新聞の割引を認めただけで、再販制度の廃止には至りませんでした。

◆数々の疑問

以上のことから、平成11年の新聞特殊指定の改正は、昭和39年新聞特殊指定の全面改正を謳いながら、実際は押し紙禁止規定の骨抜きに成功したように思えます。3項1号本文の「注文した部数」への文言変更は、先に説明したとおりです。

1号本文弧書の「販売店の減紙申出を拒否する行為(減紙拒否行為)」について、新聞社は押し紙裁判になると、いつ、どこで、誰に対し、いかなる方法で、何部の部数の減紙を申し出たかを明らかにするように求めてきます。通常、販売店は担当員が訪店したときに、新聞が余って経営を圧迫している状況を説明し、送り部数を減らしてくれるよう頼むに留まります。下手に強く主張すると強制改廃もあり得るからです。担当は社に持ち帰って上司と相談してみますとか、補助金をつけるようにしますとかいって、結局、減紙の申出をあいまいにしたまま放置することが多いようです。裁判所も、そのようなやりとりがあったとしても、その程度では「減紙の申出がなされた」とは評価してくれません。販売店が新聞仕入れ代金を全額支払っておれば減紙の申出は撤回したものとみなすといった判断まで示すようになっています。

販売店が弁護士に依頼して、複数回にわたり弁護士名の内容証明郵便で減紙の申出をしたケースでさえ、裁判所は仕入れ代金が全額払われていることを理由に減紙申出拒否は認めませんでした。

(注:これは裁判所の問題に関係してきますので、次の機会にふれることにします。)

次に、3項2号本文の「注文部数指示行為」ですが、北國新聞事件以来、新聞社が販売店に注文部数を指示する場合、証拠が残らないように電話など口頭で指示するようにしています。

昭和30年の新聞特殊指定にしろ、昭和39年の新聞特殊指定にしろ、それらの特殊指定を円滑に実施するための定義等を明らかにする目的で実施要綱が定められています。しかし、平成11年の新聞特殊指定に限っては、1号本文の「注文した部数」の定義、あるいは1号本文括弧書の「減紙の申し出」の定義、2号の「注文部数の指示」の定義等を明らかにする実施要綱は知る限り定められていません。

私共は、あらたな実施要綱が制定されていないことこそが、改正後の「注文した部数」と改正前の「注文部数」とが同じ意味であることの証明であると主張しています。

昭和39年新聞特殊指定の実施要綱と昭和60年の新聞公正取引協議委員会のモデル細則によって、従前は「注文部数」の定義が具体的かつ客観的に定められていました。それなのに、何故、平成11年新聞特殊指定で押し紙禁止規定の改正が必要だったのか理解できません。黒薮さんも、平成10年に予備紙上限2%の自主ルールが何故撤廃されたのか、従前の「注文部数」が「注文した部数」に変更されたのは何故かといった数々の疑問を呈しておられます。

「注文部数」を「注文した部数」と変更することで、新聞者は販売店が「注文した部数」であるとの体裁さえ整えておけば、仮に購読部数2000部の販売店が、外観上、新聞社に対し3000部あるいは4000部を注文しても、その部数を超えて新聞を供給しなければ押し紙にはならないということになります。そのような解釈が、本来、押し紙禁止規定の趣旨・目的に反する間違った解釈であることは明らかです。

北國新聞社は朝刊については平成4年5月頃から、夕刊については平成7年1月ころから規範的意義を有する「注文部数」(注:購読部数に2%の予備紙を加えた部数)を著しく上回る部数を販売店の目標部数に設定し、その部数を注文させて供給する方法で押し紙を行っていました。思うに、公正取引委員会は、北國新聞社に押し紙の排除勧告が出す際、平成39年告示の押し紙禁止規定の定義に基づく判断をくだせば、同じ問題を抱えている他の新聞社(注:特に中央紙)も調査のうえ勧告処分に付さざるを得なくなります。従前の押し紙禁止規程を改正して骨抜きにする以外、他の新聞社のかかえる押し紙問題を不問に付することは出来ないと考えたに違いありません。

平成9年の北國新聞社に対する勧告から、平成11年の押し紙禁止規定の全面改正に至るまで、公正取引委員会は理解しがたい不思議な行動を次々にとりました。

◆公正取引委員会の理解しがたい不思議な行動

繰り返しになりますが、平成9年の北國新聞社に対する押し紙排除勧告に記載された「注文部数」の定義の問題ですが、昭和39年新聞特殊指定の実施要綱に定められてた「注文部数」の定義ではなく、昭和30年新聞特殊指定の実施要綱に定められた「注文部数」の定義を記載しています。

平成10年には、地区公正取引協議会の予備紙上限2%の自主ルールの撤廃も認めます。公正取引委員会は全国の新聞社と販売店の押し紙を独自に調査・立件するだけの人的・予算的裏付けを持ちませんので、新聞業界を押し紙問題の自主的解決から解放する結果にしかなりませんでした。

平成11年には、押し紙禁止規定の全部改正がなされ、それまでの「注文部数」が「注文した部数」に変更されたため、新聞社は購読部数2000部の販売店に3000部あるいは4000部を供給しても押し紙の責任を問われないようになりました。

その当時の公正取引委員長は根来泰周氏であり、日本新聞協会の会長は渡邉恒雄氏です。公正取引委員長の任命権者は総理大臣であり、渡邉恒雄氏が中曽根内閣以降、時の総理大臣と極めて親密な関係をつづけてきたことは本人が認めておられるとおりです。

根来氏は公正取引委員長を退任後は、日本プロ野球機構のコミッショナーを4年間にわたり勤めておられます。渡邉恒雄氏が「球界のドン」と呼ばれていたことも周知の事実です。

(注:私はこの二人が昭和39年新聞特殊指定の押し紙禁止規定を骨抜きにするために平成11年新聞特殊指定の押し紙禁止規定の改正を行ったのではないかとみています。公正取引委員会は新聞特殊指定の円滑な実施のためにそれまで、昭和30年新聞特殊指定実施要綱や昭和39年新聞特殊指定実施要綱を定めています。しかし、知る限り、何故か平成11年新聞特殊指定実施要綱は定められていません。そのことが、この二人が新聞社の押し紙禁止規定を骨抜きにすることを画策した何よりの証拠ではないかと考えています。)

平成11年以降、公正取引委員会が自ら積極的に新聞社の押し紙問題を調査したとの話は聞いたことがありません。2016(平成28)年2月の杉本和幸公正取引委員長の日本記者クラブでの記者会見の席上、朝日新聞の記者が自社の押し紙問題を例にあげて公正取引委員会の姿勢をただした時も、公正取引委員長は新聞社に対し注意するだけにとどまりました。

このように、公正取引委員会に押し紙問題の解決を期待することが出来なくなってきている以上、最後に頼るのは裁判所だけということになります。

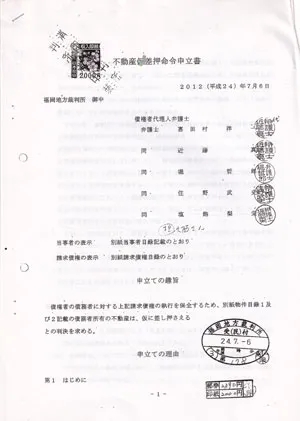

私どもは現在、西日本新聞社と毎日新聞社を相手方として3件の押し紙裁判を抱えています。最近、販売店の敗訴判決が続いていますが、裁判所が押し紙問題の解決のために、今後、前向きに動き出す姿勢を見せてくれるかどうか今しばらく様子を見守っていこうと思っています。

皆様方には引き続き、私どもの押し紙裁判に対するご支援とご協力をお願いする次第です。

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年4月16日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼江上武幸(えがみ・たけゆき)

弁護士。福岡・佐賀押し紙弁護団。1951年福岡県生まれ。1973年静岡大学卒業後、1975年福岡県弁護士会に弁護士登録。福岡県弁護士会元副会長、綱紀委員会委員、八女市役所オンブズパーソン、大刀洗町政治倫理審査会委員、筑豊じんぱい訴訟弁護団初代事務局長等を歴任。著書に『新聞販売の闇と戦う 販売店の逆襲』(花伝社/共著)等。

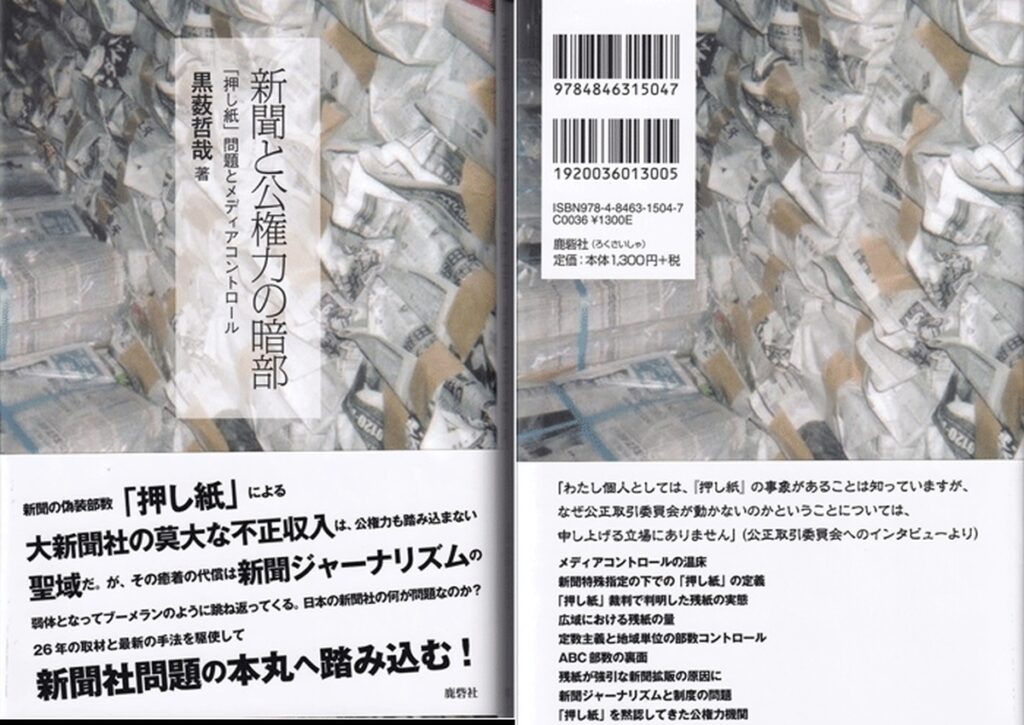

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu