前回、「無色透明のごちゃまぜケア」と記した。これは、松永氏いわく、「医療と介護と福祉、地域が一体となって、みんなでそこに暮らしているお年寄りを支えるという意味」とのこと。そして、その先にある最期のために必要といわれているのがACP(Advance Care Planning)と呼ばれるもので、「人生会議」「終活」ともいわれる。

そのために松永氏が施設に入っている人や容態の急変があり得る高齢者に確認する1つ目のことが、人生の最期を過ごしたい場所だ。そして2つ目が、心臓マッサージや人工呼吸器、ECMO(エクモ)などによる治療を望むかどうか。3つ目が、経管栄養法を望むかどうかだという。

◆最高の最期の迎え方

その場合、わたしなら動けなくなる直前までは自宅、動けなくなる直前に田畑を手がけている農地の向こうにある山の奥深くに移動し、最期を迎えたい。経管栄養法はもちろん、無理のある治療も受けたくない。このようなことは誰か、特に医師に伝えておかなければ実現しないだろう。普通は伝えておいても実現しないかもしれない。そもそも山の中で死なせてもらうことは難しそうだが。

松永氏は、高齢者本人の意思を最大限にくみ取ろうとする。これは、医師にとっても本人にとっても家族にとっても重要だが、困難が伴うものだろう。また一般的に家族などには、できるだけ生命を維持してほしいと感じがちなので、本当に難しい問題だ。ただし松永氏がいうには老衰の場合には点滴などの医療介入をしなければ苦しまないとのことなので、これは広く知られるとよいだろう。

また、松永氏は、「QOLを上げてQOD(Quality of death)を求める」という。現在では家で最期を迎えることが珍しいものになってしまったが、本人・家族に「家で看取る・看取られる覚悟」があれば可能だと述べる。また、子どもが都会に暮らしていても、最期は家族全員を呼び出すそうだ。

「最後の1週間で親孝行をほどよく楽しみながらやり切って、思い出に囲まれたなかで親を看取る、これができれば最高」「地域医療とは、優しく地域へ突き返すことでもあります」と松永氏はいう。

◆日々の活動から生まれる幸福感

ただし、国連の「World Happiness Report 2023」によれば、幸福度ランキング1位はフィンランド、2位はデンマーク、3位はアイスランド、4位はイスラエル、5位はオランダとなっている。日本は47位だ。

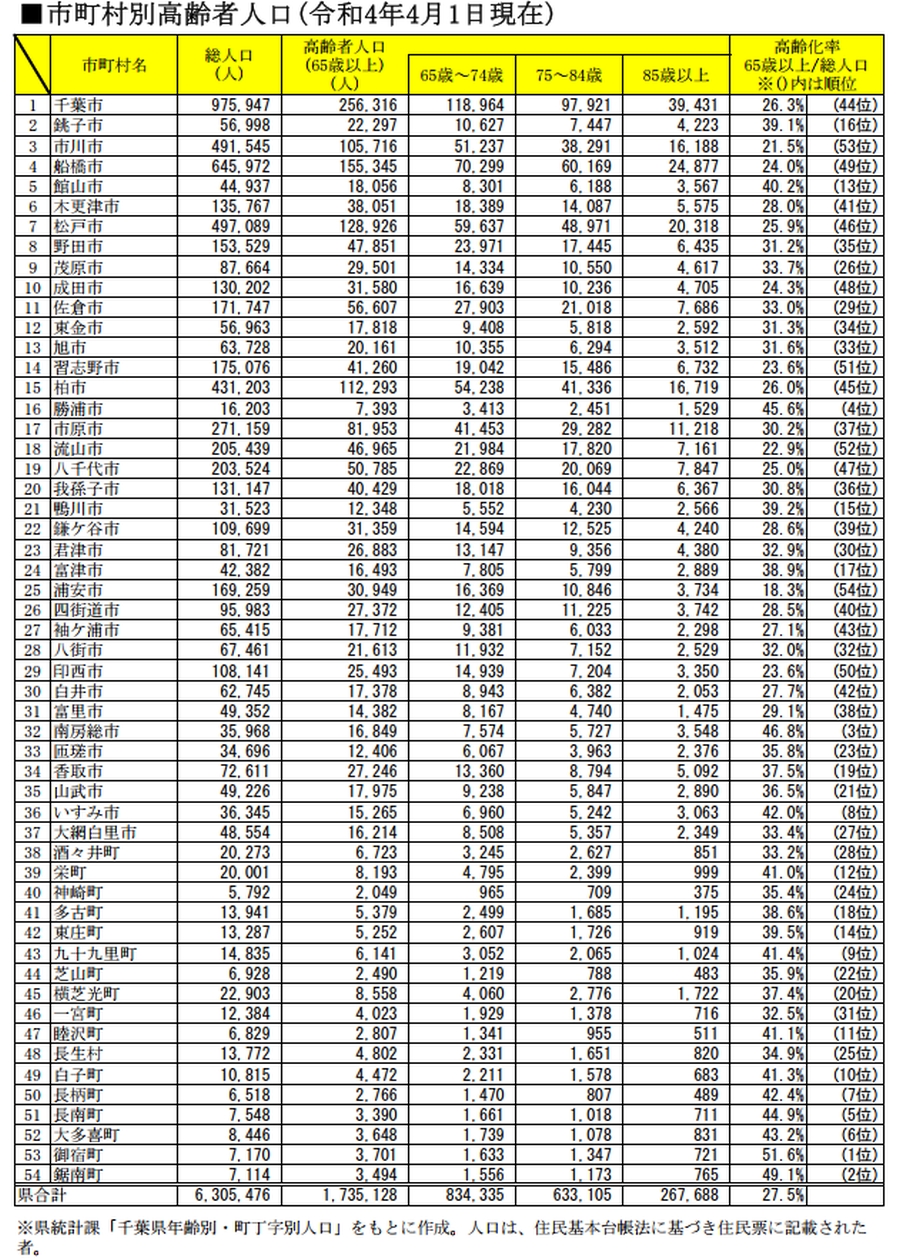

また、内閣府による2023年版の「高齢社会白書」によれば、「総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は29.0%。65~74歳人口は1,687万人、総人口に占める割合は13.5%。75歳以上人口は1,936万人、総人口に占める割合は15.5%で、65~74歳人口を上回っている」という。

それでは、どうすれば、地域の高齢者やわたしたちは、幸福感を抱いて暮らしていけるのだろうか。社会をよりよく変えていくことは必要だ。そのいっぽうで、足もとの生活を誰もが「笑って、食べて、愛されて」生きていけるものに変えていくことも、とても大切なこと。できるかぎり人の役に立つことは、人から求められることにも結びつく。助け合い、刺激し合える、つながっていけるシステムを確立することも重要だ。

そのようななか、松永医院のある千葉県南房総市千倉町平舘では、コミュニティ集会所にて「区民の茶の間」という活動が行われ、市の支援を受けながらYouTubeチャンネルを運営したり、「チャンネルの会」を結成して区民の一部が参加費を支払いながら山の整備を行ったり、子ども会や青年会も参加して田植えや稲刈りのイベントも開催している。

さまざまな活動が評価され、「区民の茶の間」は厚生労働省のスマート・ライフ・プロジェクトが運営する2018年の「第7回健康寿命をのばそう!アワード」にて、厚生労働省老健局長 団体部門 優良賞を受賞。

また、公益財団法人 日本国際交流センター主催の「アジア健康長寿イノベーション賞2022」では、南房総市千倉町平舘区、千葉大学医学部附属病院患者支援部、松永医院、富浦エコミューゼ研究会(千葉県)の「高齢者が主役!受け継ぐ地域の活力」という活動が最優秀事例の1つに選ばれた。アジア健康長寿イノベーション賞」においては、都内で授賞式が開催された後日、受賞者を中心とする訪問団が平舘区を訪れ、歓迎会に参加し、地域の農地などもまわったのだ。

受賞は決して重要ではなく、ゴールでもないが、地域の多くの人がそこに参加しているという実績が評価されたものだろう。

◆地域の魅力を未来に引き継ぐための、100年後、500年後からの逆算

個人的には、松永氏が口にするような、医療を産業として捉えることには反対だが、医療や介護の制度を持続可能なものとするため、必要なことは多々あるだろう。彼は「100年経っても生き残っている地域にしなければならない」というが、先日、大山千枚田保存会の20年記念イベントに参加した際にも、後継者問題は待ったなしという全国に広がる問題に触れずに進行されることはなかった。松永醫院では今後、看護小規模多機能サービスの施設開業の計画もあるそうだ。

今後、地方にとって必要なことは、やはり地域の魅力を守りながら経済とは別の文脈で可能性を拡大するような移住者を増加させること。そして、家制度の外側に、ゆるやかで心地よいつながりからなる助け合いのコミュニティを育むことが大切であるように思う。

わたしは農地を次々と引き継いでいるので、それを「農暮らし寺子屋 コモンズ名戸川原(地域にある田園エリアの名)」という形で発展させることを計画しようとしている。また、地域からのリクエストのあった八百屋、配食サービスを実現するため、キッチンカー事業の開業も予定しているのだ。そこで、移住や暮らし、パソコンや国語・日本語の悩みを解決するための駆け込み寺としても機能させることを考えている。

とりあえず、都会から訪れる会員さんの滞在先として隣の行政区の空き家を管理し、地域の人とも交流してもらっている。また、支援のサービスを手がけたい移住希望の若い夫妻、反対に2人の支援が必要な子どもを育てる移住希望のシングルマザーなどの支援も継続中。個人的に重視していることは、助け合いシステムの確立だ。それが未来の自分を救うことにもつながるだろう。

特に、Uターンや移住者は、あえて地域を世界一大切にしたい場所と考えて移り住んでいる。そのなかには、さまざまな活動に携わる仲間も多くいるのだ。その1人ひとりがそれぞれの専門性も生かしつつ、地域の高齢者も、将来の自分たちも心地よく暮らし、自然な形でここを去ることができるよう、わたしたちがつながってできることは、いろいろあるはずだ。

個人的に内房エリアのオリーブ栽培にも時々、参加しているのだが、オリーブも樹齢500年の木が世界に多くあるという。わたしも500年後の未来に地域の魅力を引き継いでいけるよう、そこから逆算した活動を重ね、日々を送りたいと常々考えている。(完)

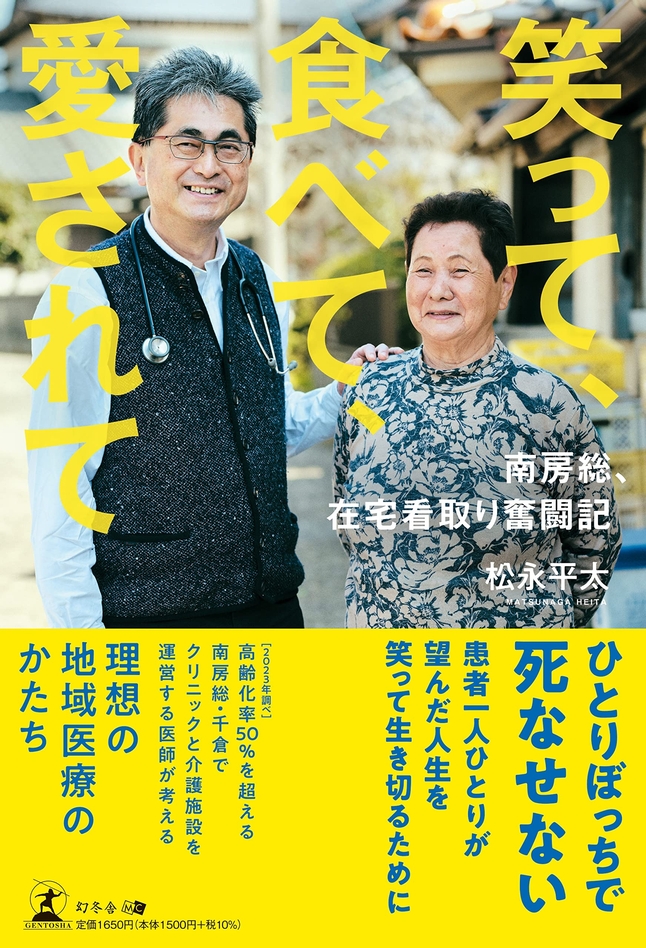

◎地域医療の最先端モデルに学ぶ ──《書評》松永平太著『笑って、食べて、愛されて 南房総、在宅看取り奮闘記』

〈1〉笑顔で自分らしく生き、自宅で人生の最期を迎えるための地域医療

〈2〉命を輝かせ、独りぼっちにさせないための施設と取り組み

〈3〉看護師の言葉から辿る実践の「奇跡」

〈4〉それぞれの専門性や活動によって切り拓く未来

▼小林 蓮実(こばやし・はすみ)

1972年生まれ。フリーライター。現在、自然農に近い畑、不耕起栽培から多年草化を目指す田んぼを手がける。また、食と農の問題に関し、継続的に調査中。月刊誌『紙の爆弾』12月号に、「放射線育種米から誕生した『あきたこまちR』が開く 食と農業の悲劇的な最終幕」寄稿。