昼間たかし(紙の爆弾2025年11月号掲載)

タブーなき月刊誌『紙の爆弾』の最新号記事がnoteで一部公開・購読可能となりました。独自視点のレポートや人気連載の詰まった「紙の爆弾」は全国書店で発売中です(毎月7日発売。定価700円)。書店でもぜひチェックしてください。

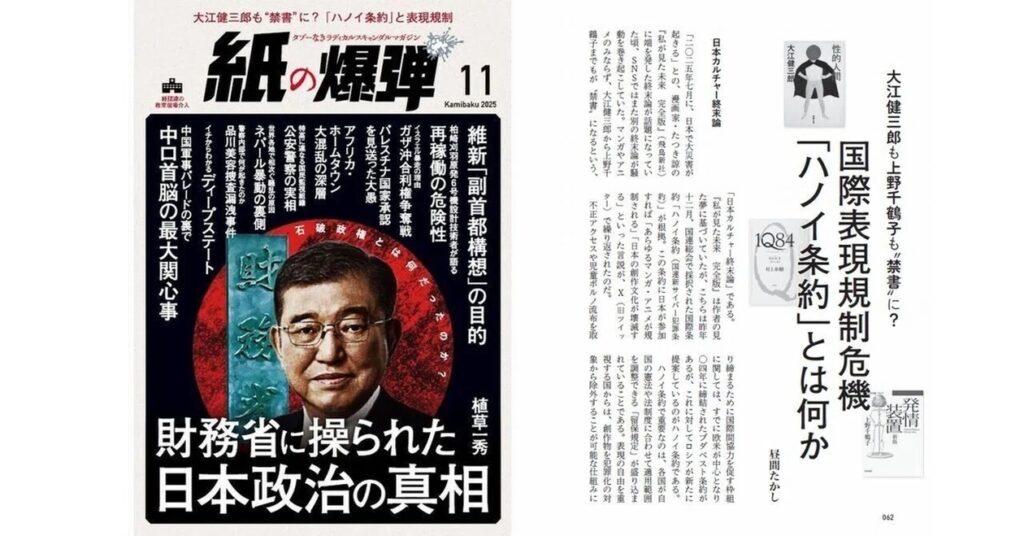

◆日本カルチャー終末論

「2025年7月に、日本で大災害が起きる」との、漫画家・たつき諒の『私が見た未来 完全版』(飛鳥新社)に端を発した終末論が話題になっていた頃、SNSではまた別の終末論が騒動を巻き起こしていた。マンガやアニメのみならず、大江健三郎から上野千鶴子までもが“禁書”になるという、「日本カルチャー終末論」である。

『私が見た未来 完全版』は作者の見た夢に基づいていたが、こちらは昨年12月、国連総会で採択された国際条約「ハノイ条約(国連新サイバー犯罪条約)」が根拠。この条約に日本が参加すれば「あらゆるマンガ・アニメが規制される」「日本の創作文化が壊滅する」といった言説が、X(旧ツイッター)で繰り返されたのだ。

不正アクセスや児童ポルノ流布を取り締まるために国際間協力を促す枠組に関しては、すでに欧米が中心となり2004年に締結されたブダペスト条約があるが、これに対してロシアが新たに提案しているのがハノイ条約である。ハノイ条約で重要なのは、各国が自国の憲法や法制度に合わせて適用範囲を調整できる「留保規定」が盛り込まれていることである。表現の自由を重視する国からは、創作物を犯罪化の対象から除外することが可能な仕組みになっているというのだ。本当にそうだろうか?

その第14条で情報通信技術(ICT)を通じた「児童への性的虐待または性的搾取の資料」の作成や提供、販売などを禁じ、各国の国内法で法的措置をとるよう定めていることが、終末論の発端だ。「資料」の基準や対象が曖昧で、日本の漫画はもちろん小説までもが規制対象になりかねないという主張がネットには溢れた。

冷静に考えれば、条約なのだから曖昧なのは当たり前、詳細は各国が国内法で整備するもののはずなのだが、そんな意見はほぼ無視された。東京新聞は25年7月8日付の特報面で「『国連サイバー犯罪条約』発効すれば…未成年者の性描写ハルキ禁書?!」としてこの問題を報道し、村上春樹の『1Q84』や『海辺のカフカ』、大江健三郎の『セヴンティーン』も規制されるのではないかと報じ、大いに危機を煽った。

この記事で「漫画やアニメだけではなく、小説も犯罪として禁止される危機が迫っている」と主張する弁護士の堀新は、ニュースサイト「弁護士・jp」で、手塚治虫・竹宮恵子から大江健三郎・川端康成・村上春樹まで、日本文学の巨匠たちの作品を次々と「禁止対象」リストに列挙してみせた。さらには上野千鶴子の学術書『発情装置』まで俎上に載せ、「外国の未成年の少年の全裸写真を掲載して性的欲求の観点から論じているので、条約の定義を免れるとは言えない」と断じたのである。

◆根拠なき〝文化危機〞演出

この問題を大いに利用したのが、自民党所属の参議院議員・山田太郎(比例区)。マンガやアニメの「表現の自由」を擁護し、オタクやSNSユーザーから圧倒的な支持を集める人物だ。折しも7月の参院選で改選対象だった山田は、この終末論の火付け役として巧妙に立ち回った。

山田の主張は、こういうものだ。2019年12月に「表現規制派のロシア・中国の主導により」新サイバー犯罪条約の策定が国連総会で可決され、当初提案された条約案には留保規定がなかった。2023年1月の第4回アドホック委員会で「中国等は、条約交渉の中で、マンガ・アニメを犯罪化することや、表現の自由を守るために不可欠な留保規定を削除すること等を提案してきた」とし、「日本以外留保規定を残す事を強調する国なく、厳しい状況」に陥ったという。山田は外務省と連携して留保規定の維持を働きかけ、2024年8月には「NY国連本部を訪問して条約責任者に直接行った要請等により、マンガ・アニメ規制を阻止し、留保規定も死守した」と、自らがロシアや中国という悪の帝国による表現規制に対抗するヒーローであると、喧伝したのである。

そして選挙中も「舞台は、国連での条約交渉から、日本国内での締結手続に移りますが、留保規定を使わずに新サイバー犯罪条約を締結すべきという圧力が日に日に高まっています」として危機感を煽り支持者を動員。38万1185票を獲得し、3度目の議席を確保することに成功した。

しかし、これらの主張はいずれもまがいものだったと断じてよい。

※記事全文はhttps://note.com/famous_ruff900/n/n94f52d7d3040へ