◆綾瀬警察署留置の「ズンム天皇」

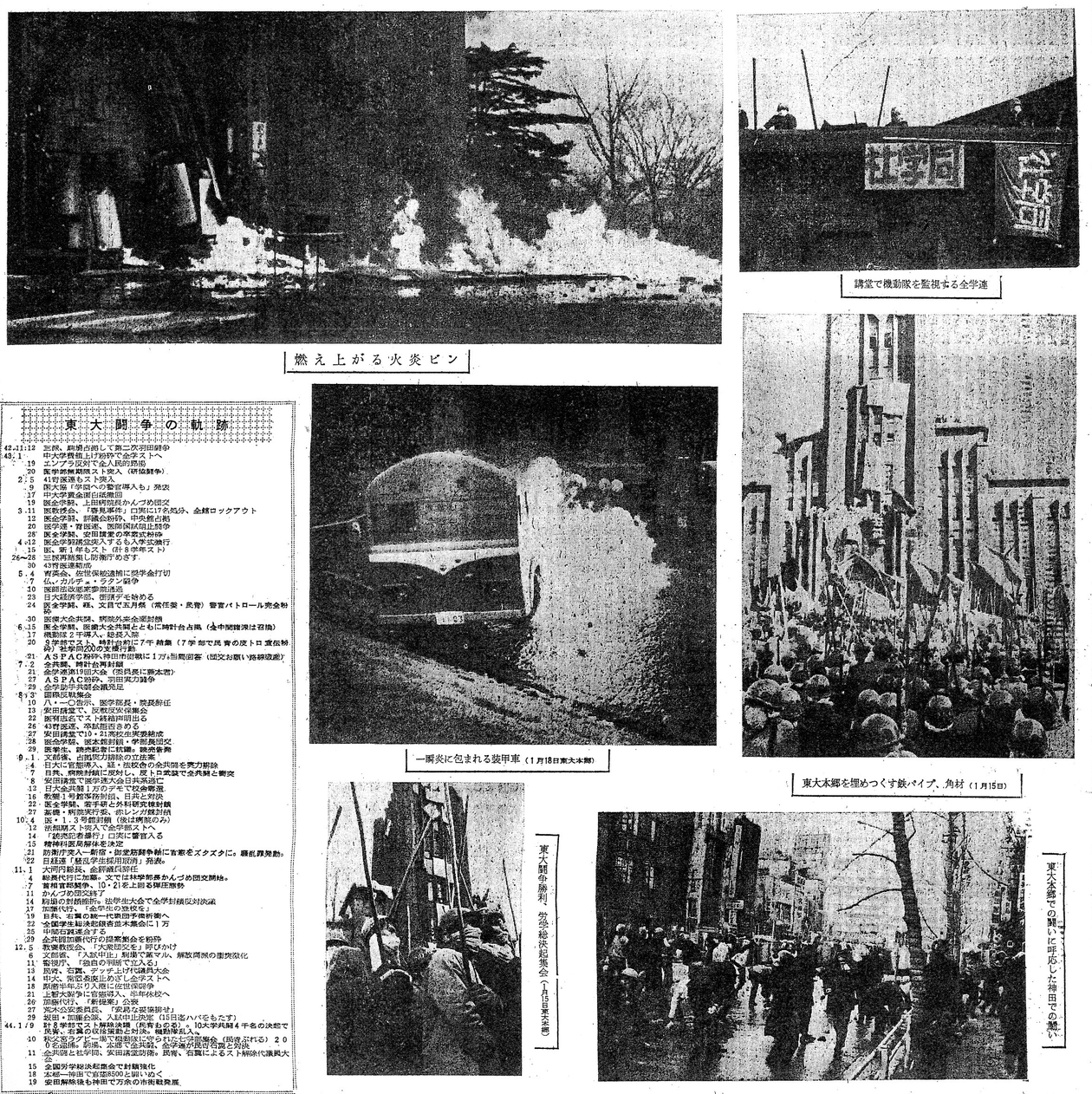

1969年1月19日午後、東大安田講堂バリケードを破壊し内部に突入してきた機動隊に私たちはたいした抵抗もすることなく全員逮捕された。それは闘いのあっけない幕切れだった。一列に立たされ怒気に満ちた若い機動隊員に集団リンチを受けた。私も観念したがタオルで覆面の長い髪の私を女の子と見たのかヘルメットの上をポコンと鉄パイプで叩かれる程度ですんだ。

そして夕闇迫る頃、手錠をかけられた私たちは装甲車に乗せられた。「闘いは終わったのだ」という虚脱感、「囚われの身」の敗北感のようなものがひしひしと胸に迫った。手錠につながれた仲間達もみな押し黙ったまま、二日間に渡る攻防戦の疲労感もあったのだろう。私たちは精いっぱい闘ったのだ。

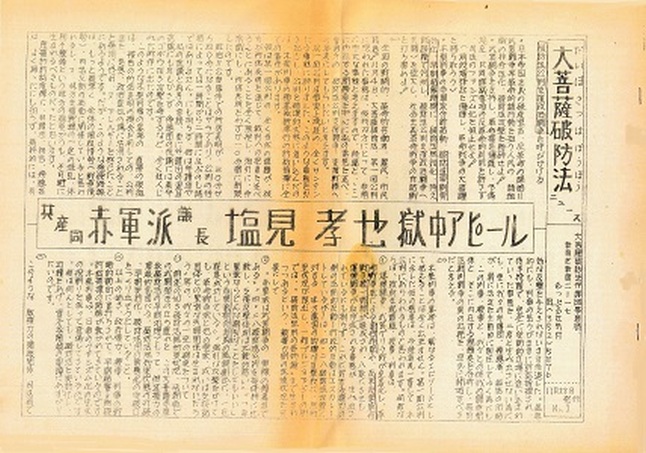

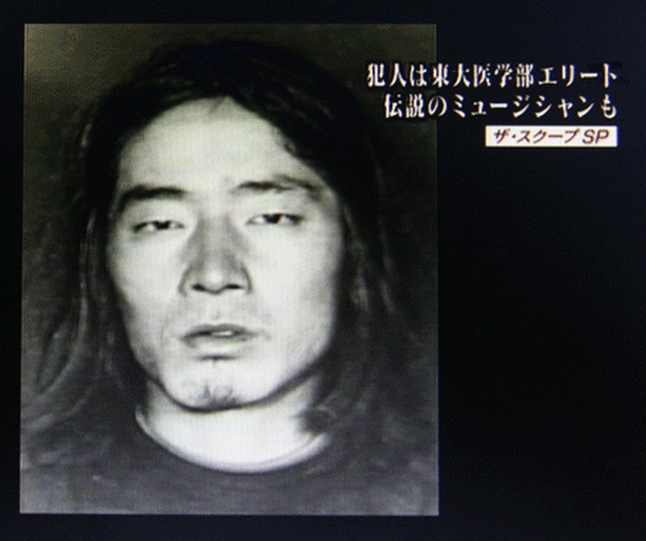

「よど号ハイジャック犯・若林容疑者」手配写真(綾瀬警察署撮影) 私は綾瀬警察署に留置された。

写真を撮られ指紋をとられた。「犯罪者」にされた侮辱を感じた。このとき撮られた写真は「よど号ハイジャック犯」手配写真に後に使用されたが、それはとても人相の悪いもの、いかにも「凶悪犯」、おそらくふて腐れてカメラをにらみつけていたからだろう。

翌日から取り調べが始まった、担当刑事は少年課の小太りの中年男と「タタキ専門」という若手、「逮捕学生が多くて臨時動員された」と言っていた。完全黙秘が意思統一されていたので私は「黙して語らず」と宣言した、すると刑事はその言葉を調書にそのまま書いた。少年課刑事はなだめすかす役、「タタキ専門」は強面(こわおもて)役、なるほど取り調べとはそうやるのかと思った。

「おい、ズンム天皇、取り調べだ」!

看守というか留置場担当の警官に東北出身者がいて、私をいつも「ズンム天皇」と呼んだ。真ん中分け長髪に淡いまばらなあご髭の私は彼に言わせれば「神武天皇」、東北のズ~ズ~弁では「ズンム天皇」になる、ちょっと太った人の良さそうな看守で「おい、ズンム天皇」の呼びかけになんとなく親愛感を感じたものだ。

同房のおっちゃんは「下場木(げばぎ)一家の親分」と自分を紹介した。刑務所で服役中に余罪がばれてまた警察に送られてきたのだそうだ。「弱っちゃうよな~、詐欺罪だなんてみっともなくてみんなに言えねえよ。せめて暴行とか傷害だったらいいんだけどね~」とよくぼやいたが、あの世界では詐欺は「恥ずべきこと」らしい。ヤクザ世界の名誉と恥、ちょっと社会勉強をした。この親分とは仲良くなって「学生、出たらウチを訪ねてこいや」とも言ってくれた。下場木一家は栃木あたりのヤクザらしく親分の口調はズ~ズ~弁っぽい愛嬌のある訛(なま)りがあって人がよさそうに見えた。同房の法政の学生とも親しくなったが互いに完全黙秘の身、自分のことは話せないからいつも「親分」が会話の中心になった。

留置場の弁当は極度に量がなく常時、飢えていた。飢餓感とはこういうものかと思うほどで毎晩くらいなにかを食べる夢を見た。食事時間が近づくと自然に唾が出てきて壁の時計ばかりを見た、秒針が妙に遅いとイライラしたものだ。取調室では所持金で店屋物をとって食べられる、空腹にカツ丼はとてもおいしかった。だから取り調べがいつの間にか待ち遠しくなるから不思議だ。他の学生らも「お座敷(取り調べ)まだですか~」と看守に言ったものだ。飢えさせるのも警察の「犯人を落とす」手法の一つかもしれないとも思った。

◆取り調べの怖さ ── いちばん怖いのは自分自身の心の弱さ

留置期限の23日間が終わりに近づくと釈放される学生も出てきて「釈放か起訴か」が気になり始める。「起訴覚悟」とは言え、やはり「早く娑婆に出たい」「出れるかも」という気持ちも芽生える。この時が危ない。担当刑事が「おまえ釈放されたら着替えとか要るし、誰かに迎えに来てもろわなきゃならんだろう」などと話しながら「せめて名前と住所くらい言えや、親か親戚に連絡してやる」と誘いを入れてくる。こうなると「釈放」の二文字が大きく頭の中で踊り始める。「名前と住所くらいはいいか、心証も悪くしない方がいいかも」という甘い幻想が芽生え始める。

「東京には姉が居るし」と私はつい名前と出身地を話した。すると急に刑事の態度が一変、「講堂のどこに居た? 指揮者は誰だ」と突っ込んできた。これで私の目が覚めた。「それは黙秘します」と答えた。すると少年課の刑事は「今頃の琵琶湖は……」とかなんとか郷愁を呼ぶような話をした、タタキ専門の若手は「黙ってたら出れないぞ」と脅しに出た。取り調べも闘争なのだ! そのことを実感した。

姉が東京にいることも話したので姉が面会に来た。私は姉の持ってきたおまんじゅうを一箱ぺろりとたいらげた、そんな私の姿を見て姉はぽろぽろ涙をこぼしていた。

完全黙秘はできなかったけれど最後の一線で踏みとどまることができた。

私は「取り調べの怖さ」を体験した。いちばん怖いのは自分自身、心の弱さであるということ、自分自身との闘争なのだ、と。一言でいって、「起訴を免れたい」「早く出たい」という自分の心の弱さとの葛藤にうち勝つことだが、案外、これが難しいということを身を以て体験した。

当然ながら私は起訴と決まった。留置場を出るとき、仲間の学生達から「がんばれよ!」といっせいに声をかけられた。なにか熱いものがこみあげ、「さあ、これから新しい闘争が始まるのだ」と気を引き締めた。

◆無知からの脱却 ── 資本論に挑戦

私は小菅刑務所(現在の東京拘置所)拘置区に収監された。起訴が決まり私は裁判を控えた「未決囚」になったのだ。

収監前に身体検査があって素っ裸になって肛門の中まで調べられたが、それはとても屈辱的な場面だった。囚人服に着替えると一人前の「囚人」になった。カッコ悪いことこの上ない姿、「世界でいちばんカッコイイ」元ラリーズとかはもう関係のない「囚人No.1115」でしかない人間になる。私は単なる「お尋ね者」になった。

独房は小さな布団を敷ける程度の狭い空間、窓際に小さな机と椅子があって、机の蓋を開けると蛇口付きの洗面台、椅子の蓋を開ければ水洗トイレ、合理的な生活空間になっていた。窓には鉄格子、初めての監獄生活がこれから始まるのだと思った。壁にはペンキで塗りつぶされたなにかで彫った「民族独立行動隊」の落書きが見えた。どういう種類の人間が収容されるのか、よくわかった。

食事は三食を決められた時間にとり、起床、就寝時間も規則的、30分の運動時間もあって、久しぶりに経験する「健全な生活」、かつてのドラッグや不規則な生活でボロボロの肉体が拘置所生活が続く中で肉付きもよくなり健康体を取り戻した。

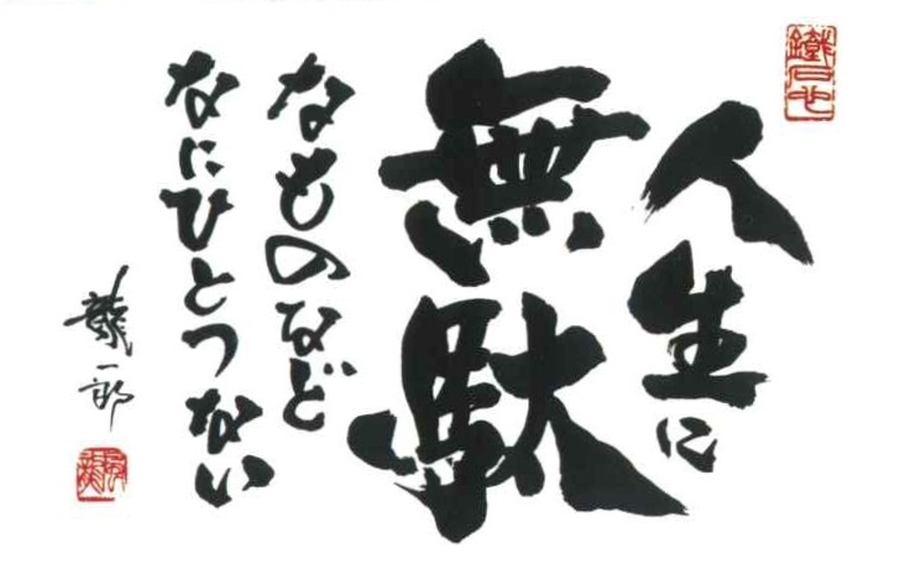

時間はたっぷりあったので「政治無知」克服のためのいまは学習期間と定めた。いつも政治的無知を痛感していたし、「何のために何をめざして闘うのか」? その解答がほしかった。

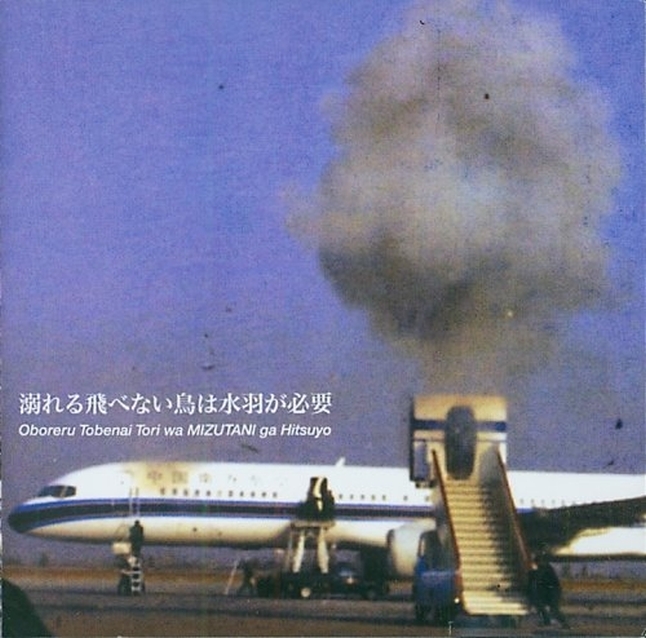

K.マルクス『資本論』1(岩波文庫1969年1月16日刊) 私はマルクスやレーニンの著作も読んだことがなかったので各党派の機関誌にある指定学習文献を参考にML主義学習を始めた。

マルクス・エンゲルスの『共産党宣言』『賃労働と資本』『資本論』、そしてレーニンの『国家と革命』『帝国主義論』『何をなすべきか』等々。

レーニンからは、国家の本質が暴力であること、帝国主義の経済的基礎は独占資本にあること、その独占資本の経済活動が植民地獲得要求となり、各国独占資本の不均等発展により植民地再分割戦から帝国主義間戦争が起きること、レーニンはこれを内乱、革命へとしていることを初歩的に学んだ。党派の機関紙が言ってることも、こういうことを根拠にしているのだろう程度にはわかった。

いちばん苦労したのは『資本論』だ。克明丹念に読み込まないととても理解が難しい、ノートにとりながら一日に数頁しか進まないこともあった。なんとか頑張って、搾取の本質が剰余価値生産、剰余労働時間の搾取にあることがなんとなく理解できた。生産力と生産関係間の矛盾が資本主義から社会主義への必然性の根拠であることなど史的唯物論についても学んだ。

これまでの私は17歳の「ならあっちに行ってやる」以降、理知の世界から離れ多分に感性的衝動で考え動いてきた。でも政治は理知を知らずにではできない、だから「理」を学ぼうと思った。理詰めで考えることの大切さ、理知がわかれば社会と革命がわかる、やるべきこともわかる、その妙味も学んだ。まだ「真理に目覚めた」にはほど遠かったが……。

安田講堂逮捕以前から政治的無知、「野次馬」から脱しようと必死の私だったが、やっと獄中生活で学びの機会を得た。それは逮捕、起訴、未決囚となることによって覚悟が据わったからだと思う。もう自分にはこの道以外にはないと腹を据えたら、学習にも精力が注げたのだろう。その意味では東大安田講堂籠城戦に志願したのは正解だった。

「革命家の卵からの孵化」、成長途上の時間、獄中はまさに私の革命の学校になった。22歳になったこの年、生涯で初めて自分の目標を持って学ぶということを知った。

「ならあっちに行ってやる」── 進学校、受験勉強からのドロップアウト以降のLike A Rolling Stone 人生、暗中模索の5年を経て私は「革命の学校」に入学した、そんな感じだったと思う。

「戦後日本はおかしい」から「戦後日本の革命」へ! その帰結が「目的を持って学ぶ」ことだった、いまはそう思える。

もちろんML主義を学習したからといって、革命がわかるわけではない。でもそれは後日の問題、この時は「無知からの脱却」「理知を知る」が先決問題だった。

◆「卵からの孵化」── 赤軍派から勧誘

獄中生活は学習だけが全てだったわけではない。

まさかこうなるとは思ってなかったので、菫(すみれ)ちゃんには何も言わないで上京した。住所も聞いてなかったから手紙も出せなかった。でもきっと「Bちゃんは安田講堂に行ったはず」と考えるだろうと信じた。「やっとここまで来たよ」と“True Colors”の恩人に伝えたかった。留置場で食べ物の夢を見たとき、菫ちゃんとどこかの木の下でおにぎりを食べてる夢も見た。きっと「頑張るんだよ」と激励してくれてるだろう、彼女は舞台女優ステップアップの道を着実に進んでいるはずだ-菫ちゃんには負けられない! そう思って気を引き締めた。ここにいる時間を無駄にしてはいけないと思った。

私は出所してからの自分の政治生活も考えた。組織のない自分はどうすべきか? 当時、労働者の中に反戦青年委員会をつくる運動があって、牛乳配達労組とか新聞配達労組とかがあったので、まずはその辺からでも始めてみるかとか、いろいろ夢想した。

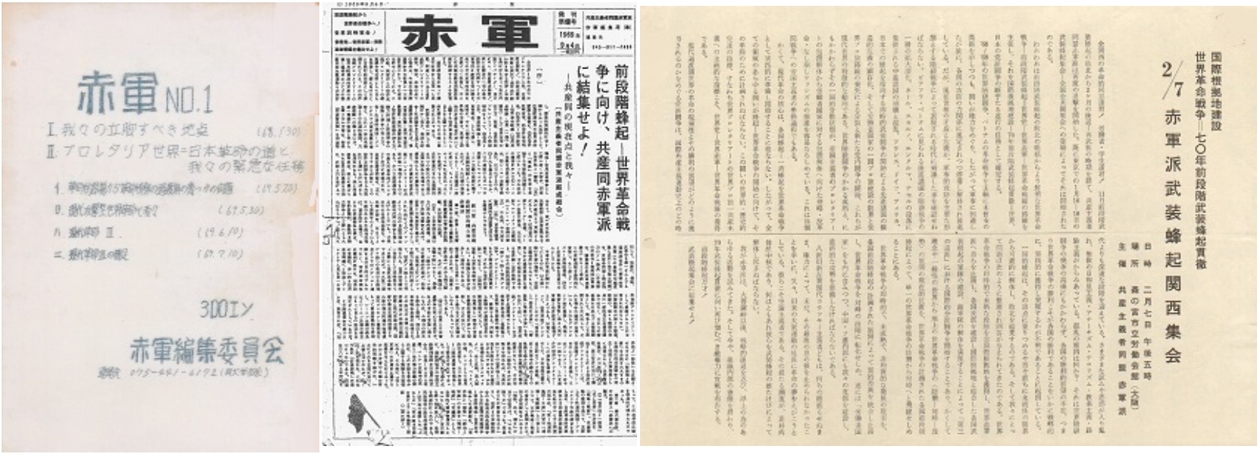

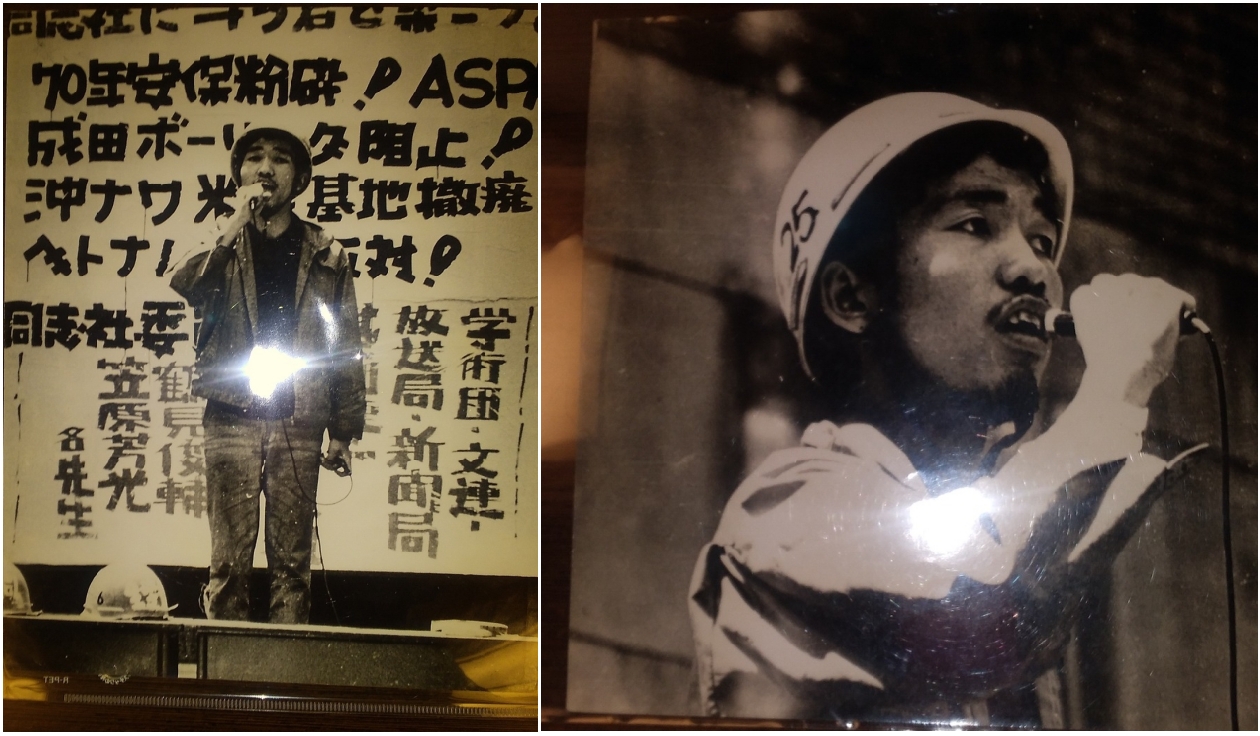

各党派の機関紙も読んだ。この年の4・28沖縄闘争では大規模な首都決戦が叫ばれたが、警察力によって封殺、大量逮捕者を出しただけで闘いが不発に終わったことを巡って総括論争が起きていることも知った。革命の後退局面打開のため武装闘争を掲げる赤軍派が生まれたことも知った。それはブンド(共産主義者同盟)内部の分派闘争になって同志社の望月上史が反赤軍派に拉致されて脱出途上の建物から落下して命を落としたことを知った。

望月は同志社の活動家で私が一目置いている存在だった。なにか思い詰めたような顔をして迫力あるアジテーションをやる栄養不良気味のちっちゃな姿に「こいつは本気だな」と認めていたからだ。そんな彼が選んだ赤軍派に私は関心を持った。活動家に冷淡だった自分は先達である望月の遺志を無駄にしてはいけない、とも思った。

内ゲバで不遇の死を遂げた望月上史さん 機関誌「赤軍No.4」を読んだが、防御から対峙、そして攻撃へという論法に何か主体的な闘争観を感じたものだ。その武装闘争路線にも「ゲバ棒とヘルメット」からの飛躍意欲を感じたし、何よりも「命がけ」の本気度を感じた。世界革命戦争というスローガンもいまでこそ超主観主義そのものだがフランス5月革命、欧米のベトナム反戦闘争、民族解放武装闘争の世界的高揚の中では決して実現不可能なものとは思えなかった。

9月初めの全国全共闘結成集会での赤軍派の登場が「とってもカッコよかったわよ」と面会に訪れた理知的な東大大学院の素敵なお姉さんのお言葉の信用力もあって、入るなら赤軍派かなと漠然と考えていた。

そして9月30日、私たち同志社「東大組」は全員保釈釈放された。翌日、みなが集まった場で同志社のSからのオルグ、赤軍派参加への勧誘があった。私には願ってもないこと、一も二もなくその場で快諾した。

ついに私は組織に巡り会えた、菫ちゃんに遅れること一年、ようやく「卵からの孵化」へと一歩踏み出せた。もう「一匹狼」、「野次馬」じゃない! 私には同志と組織がある! このことが何より嬉しかった。

いま考えれば、「東大保釈組」の私たちには非転向で獄中8ヶ月、闘争で鍛錬された人間、そんな「革命ブランド」が付けられていたのだろう。でもそれはどうでもいいこと。私に組織と同志ができた、そのことが重要なことだった。

11月に上京し赤軍派に合流することになった。求めよ、さらば道は開かれん! そんな気分だった。

◆ささやかな「出所祝い」

保釈後、しばらくは東京在住の姉の家で過ごした。小菅での差し入れや面会では姉夫婦には世話をかけたからお礼もかねての訪問、そして私は懐かしの本拠地、京都に向かった。

「ロックと革命in京都」── 私を育んでくれた恩人達との「出会いの地」京都、私はその京都を離れ新しい活動舞台に移る。私には「最後の京都」となる1969年の10月の日々、それはとてもありがたい感謝でいっぱいの至福の時間になった、そのことを記しておこうと思う。辛い別れを共に越え晴れやかに送り出してくれた最後の恩人への感謝と感傷を込めながら……。

10月初旬、私は京都に帰還した。

イの一番に菫ちゃんに連絡を入れた。「卵からの孵化」を果たしたいま、誰よりもそのことを報告したい人だった。音信不通の獄中8ヶ月を経て思いの外、意気揚々と帰ってきた姿を見て彼女はとても喜んでくれた。逮捕された私がボロボロになって帰ってくるんじゃないかと心配していたようだった。

その日の夜、菫ちゃんと私はささやかな「出所祝い」をやった。

「お酒飲もか」ということで最新のロックが聴けるというスナックバーに行った。私もこんな日はロックが聴きたいと思った。店は意外に広かった。私たちはカウンター席を避けて二人で横並びに座れる壁際の落ち着いた席に着いた。二人だけの「出所祝い」を誰からも邪魔されたくなかった。

何を話したか「記憶は遠い」。この8ヶ月は自分自身との闘いだったこと、とても貴重な体験になったことを話したと思う。そして何よりもやっと「アホやなあ」を卒業、政治組織の一員になれたこと、「卵からの孵化」を果たしたこと、その「勝利の報告」を! “True Colors”「あなたの色はきっと輝く」を歌ってくれた「よきライバル」への感謝の気持ちを込めて。

「ほんま今日はBちゃんのお祝いの日やね」と言って菫ちゃんは私に乾杯してくれた。私はジン・オンザロック、彼女はジンフィーズかなにか。

「アホやなあ」から一年以上も経て「Bちゃんよかったね」の祝杯。もう僕たちは卵じゃない、温め合ってきた道はほのかだけれど見えてきた。ほどよいアルコールと店に流れるロックに私たちは酔った。こんなときに喜びを分かち合える人のいることがとても素敵な気持ちにさせてくれた。

薄暗い照明は二人だけの時間を過ごす濃密な空間をつくってくれていた。もう言葉は要らなかった。あの時、流れていた音楽、ブラスロックバンド Blood, Sweat&Tears(血と汗と涙)の“Spinning Wheel”(糸車)、そして壁に掛かっていたAl Kooperのレコードジャケット……あの光景はいまも鮮やかに思い浮かべることができる。

「今日はお祝いの日やね」は、私たちにとって新しい門出、祝祭のドラマチックな夜になった。

VIDEO

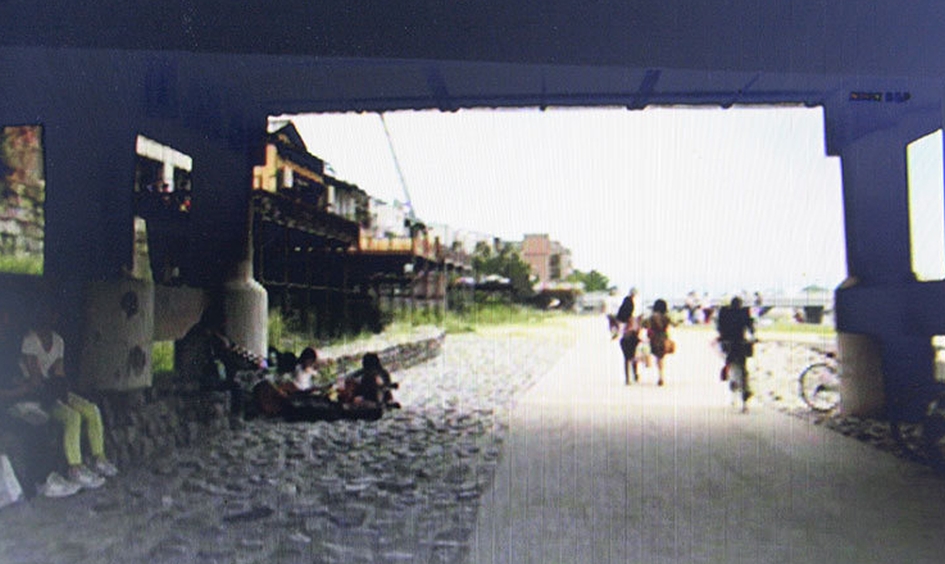

ある日の夜、菫ちゃんが「あしたお休みやから遠足に行こか? 私のおにぎり弁当食べさせたげる」と言った。おそらく留置場での夢の話を私がしたのだと思う、「それええなあ」!で決まり。

翌朝、二人で京都駅を出発した。目的地は私の故郷、草津線沿線の野洲川河原。

国鉄東海道線に乗ってキオスクで買ったお茶を飲みながら草津に向かった。この電車に乗って高校や大学に通ったと話した、「へ~、これに乗ってたんや、懐かしいやろ」── 遠足というのは大人でも気分を浮き立たせる。互いの子供時代の話題になって「“若ちゃん”って呼ばれてたんや、昔は可愛かったんやね」──「ほな、いまはどうなんや」!──「ぜ~んぜん」…… こんなたわいのない話に笑い転げるような無邪気で陽気な気分、こんなのはいったい何年ぶりのことやろ?

草津線は草津駅を始点とし関西線につながるローカルな単線、通退勤時間以外は1、2時間に一本程度のディーゼル単線、次の電車までまだ時間があったので、私の家に行って休憩。彼女は私の父母に挨拶をしたと思うが、OK以外の女性は彼らには初めて、「この子は誰や?」と思ったことだろう。発車時間まで懐かしいわが家の苔の庭を眺めながらボブ・ディランか何かのロック系レコードを二人で聴いた。私の歴史を見てほしくて私のレコード・コレクションも説明しながら彼女に見せた。

のどかなディーゼル車に乗って石部駅で降り、野洲川河原でお弁当を広げた。広い河原には一面、葦(あし)がほどよく茂っていてとてもいい感じ、遠足地には申し分なし。京都育ちの菫ちゃんには鄙(ひな)びた田舎風景は清々しい開放感を与えたことだろう。

河原で彼女の心尽くしのおにぎり弁当を開いた。「この握り方はなんや」とか悪態はついたが、彼女のお弁当はとてもおいしかった。「菫ちゃんの料理はおいしいね」と私は素直に誉めながらおにぎりをほうばり、弁当のおかずに舌鼓をうった。留置所で見た夢は正夢になった。

子供時代のように川に石を投げあったり、おっかけっこをしたりで少女時代に戻ったように彼女もはしゃいだ。二人で遊んだ広々とした河原での遠足の一日、久々に心身共に穏やかでのびのびと、こんな一日を楽しむことのできたのは菫ちゃんのおかげ。

草津駅に着いたのは、もう暗くなってから。駅近くの食堂で夕食をとった。二人の楽しい遠足の一日は終了。でもこれからがまた新しい一日の始まりだった。

◆夜の相乗りサイクリング

夕食後、彼女を駅に見送ろうとしたら、菫ちゃんは私にこう仰せになった ──「京都まで自転車に乗せて行って」! 一瞬「ん?」と思ったが、「エエよ」と私は快諾した。

冷静に考えれば、京都までは国電で30分の距離、滋賀と京都の境には逢坂山越えという難所がある。私は高校時代に三段変速のサイクリング車で京都までツーリングしたりしたものだがけっこう時間がかかった。相乗りで行けばどれくらい大変か、しかも夜道、まともに計算すればちょっと考えものの事態。京都に着くのは深夜? 夜明け? 菫ちゃんはなんでこんな「駄々をこねた」のか?? 私はよく考えもしないで彼女が「乗せて行って」と言うから「エエよ」と答えただけ。いま思えば不可思議このうえないこと、たぶん恋時間というのは計算度外視で成り立つものなのだろう。

私の家に戻り三段変速付きサイクリング車に彼女を乗せた。しばらく行くと「お尻が痛くて京都までもちそうにないよ」と彼女が訴えた。サイクリング車の荷台は狭くて相乗り用にはできていない、仕方なく魚屋の友人から荷台の広い営業用の自転車を借りた。荷物を運ぶには便利だが変速機もない重い自転車、でも彼女のお尻が痛くならないならそれでよし、ただそれだけで再出発した。

そのうえこのとき、便利な国道一号線は味気ない、琵琶湖沿岸沿いの道を行こうとなった。これはこれでまた遠回りの夜の田舎道でもっと大変な道中、いや無謀なコース。でもそんなことは考えなかった。菫ちゃんのために少しでもいい景色を走る、が重要だった。

こうして夜の相乗り京都行が始まった。ひんやりした風を受け背中に彼女の体温を感じながら走る相乗り旅路は快適そのものだった。でもやはりこの自転車はしんどかった。何回か休憩しながら瀬田川河口付近まで来ると目の前には夜の琵琶湖が広がっていた。「ちょっと夜景を見ていこか」と道路脇の土手の草むらに座った。夜は人気のない二人で落ち着ける所だった。

相乗り旅の余韻にひたりながら見る夜景は素晴らしかった。浜大津付近の華麗な光のきらめき、星明かりに浮かぶ比叡山の黒々とした山容、中腹には比叡山国際観光ホテルの灯火も見える。湖面は月の光を帯びて揺らめいていた。琵琶湖はとてもロマンチックな夜の魔力に満ちている。「ほんま綺麗やね」とか二言三言、言葉を交わし、しばらくは無言で私たちは夜景に見惚れた。

このように穏やかな気持ちで故郷の景色を眺めたり、恋時間をもつようなことは、もうこれからはないだろう! そんな思いに私はとらわれた。そう思うと琵琶湖と菫ちゃんに「ありがとう」という気持ちで胸がいっぱいになった。涙がこぼれそうでぐいっと夜空をにらんだ。気配を察したのか菫ちゃんはそっと肩を寄せてきてくれた。ありがとう、私は感謝と愛しさでいっぱい、私と菫ちゃんは時の経つのも忘れてそんな切ない時間を共にした。そこだけは時計の針の止まった空間、二人だけの「時のない」世界。

結局、夜の相乗りサイクリング行は体力的に限界、膳所(ぜぜ)の町まで来て自転車を乗り捨て錦織(にしごおり)駅で京阪電車に乗り換え京都に向かった。京阪三条に着いたとき時計の針はもう10時をはるかに過ぎている……。

「京都まで自転車に乗せて行って」の菫ちゃんも、「エエよ」と即答した私も、あの日は頭がおかしくなっていた。ボブ・ディラン初恋の人スーズの言葉を借りるなら「あのとき二人は離れるのがもう嫌になっていた」、たぶん菫ちゃんの「駄々こね」も私の「エエよ」もそういうことだったんだろう。本当に「離れるのがもう嫌になる」一日になった。

◆“Fields Of Gold”── 軽々しい約束はしない、でも僕たちは……

京都最後の日々── それは二つの卵がやっと孵化を果たした幸福の絶頂、互いに温め合った恋時間がその頂点に達した時、しかしそれが同時に二人の時間の終焉をも意味するという時。

赤軍派加入は私が京都からいなくなるということを意味する。彼女は彼女で京都での演劇女優への道が開けたばかり、ましてや軍事の領域に踏み込んだ赤軍派に参加するとは恋時間の入る余地もない非日常の生活に入るということ、私たち二人の共有する時間が互いの志や夢に向かうためのものである以上、「最後の京都」は辛くても避けられない別れの時。

Stingのつくった素敵なラブソングがある。それは“Fields Of Gold”!

「軽々しい約束はしない(できない)が でも残された日々 僕たちは……」!

Sting“Fields Of Gold” この歌詞が京都最後の出来事をそのまま語ってくれている。ちょっと美化しすぎかもしれないけれど、でも心は同じ……

軽々しい約束はしないが

誓いを破ったこともある

でも残された日々 僕たちは

黄金の世界を歩もう

これだけは誓おう

……

きっと君は僕を想う

風が大麦をなでるとき

嫉妬する空の太陽に言うんだ

黄金の世界を歩んだと

輝く世界に生きたと

二人の黄金の世界

11月初め、私は京都を離れ、東京に向かった。

最後の京都は“Fields Of Gold”── 胸は痛む、でももう悔いはない、晴れやかな気持ちで心機一新、新しい門出へと旅立った。(つづく)

VIDEO

若林盛亮さん ▼若林盛亮(わかばやし・もりあき)さん「ようこそ、よど号日本人村」 で情報発信中。

『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』(紙の爆弾 2021年12月号増刊) 『一九七〇年 端境期の時代』