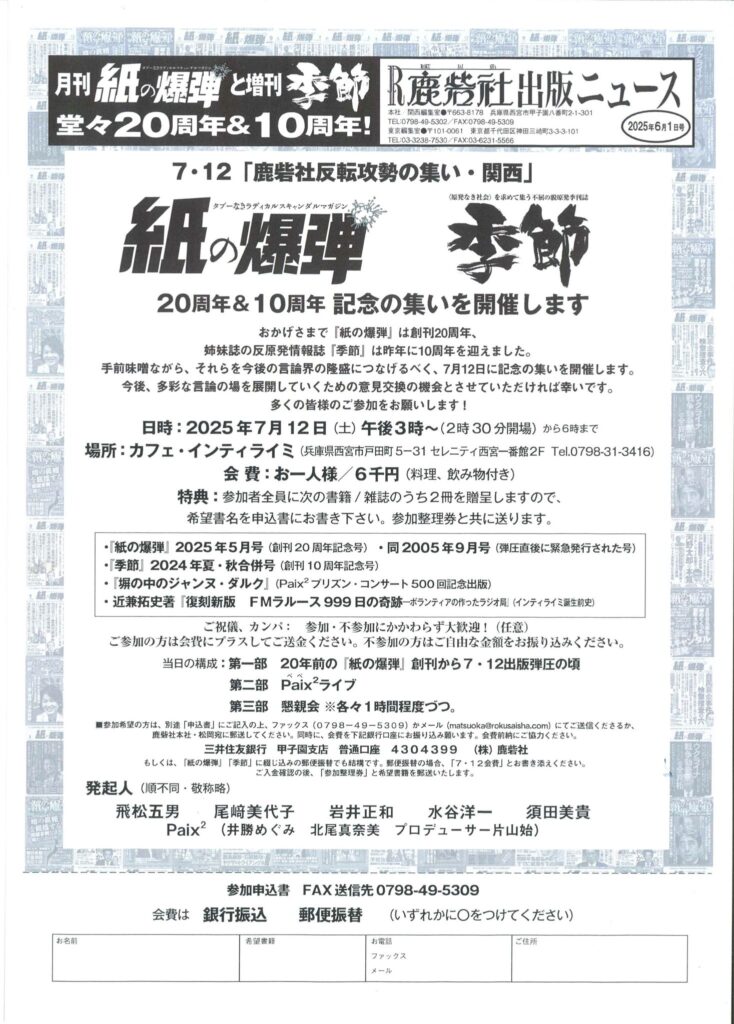

鹿砦社代表 松岡利康

久しぶりに爽やかな話題を紹介します。過日の同志社大学此春寮(ししゅんりょう)の先輩・前田良典さんの著書『野の人』の刊行を予告する記事で、関連して少し同寮のことを書き記しましたが、さらもこれに関連する記事です。ぜひご一読、できればご協力お願いいたします。(松岡利康)

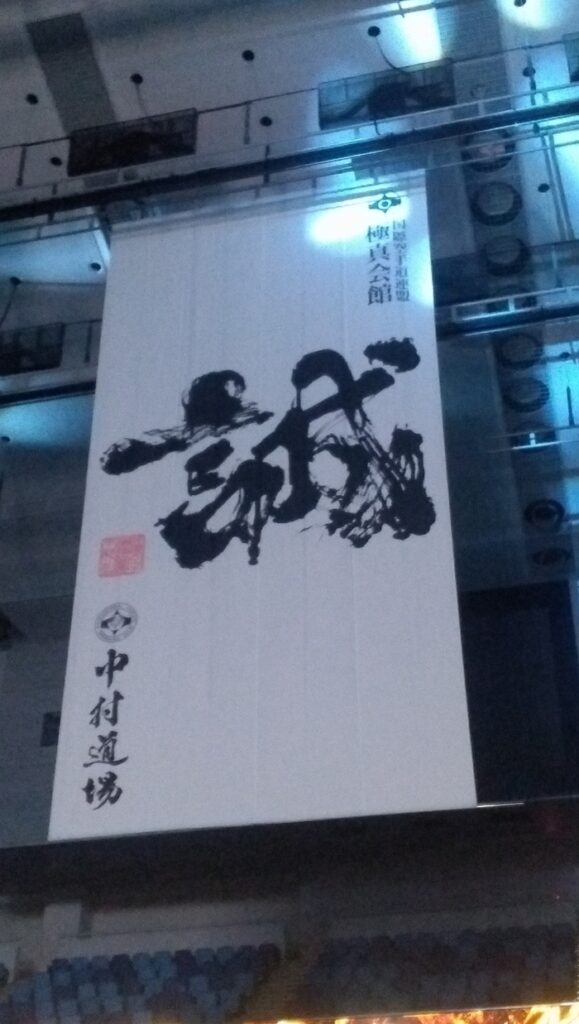

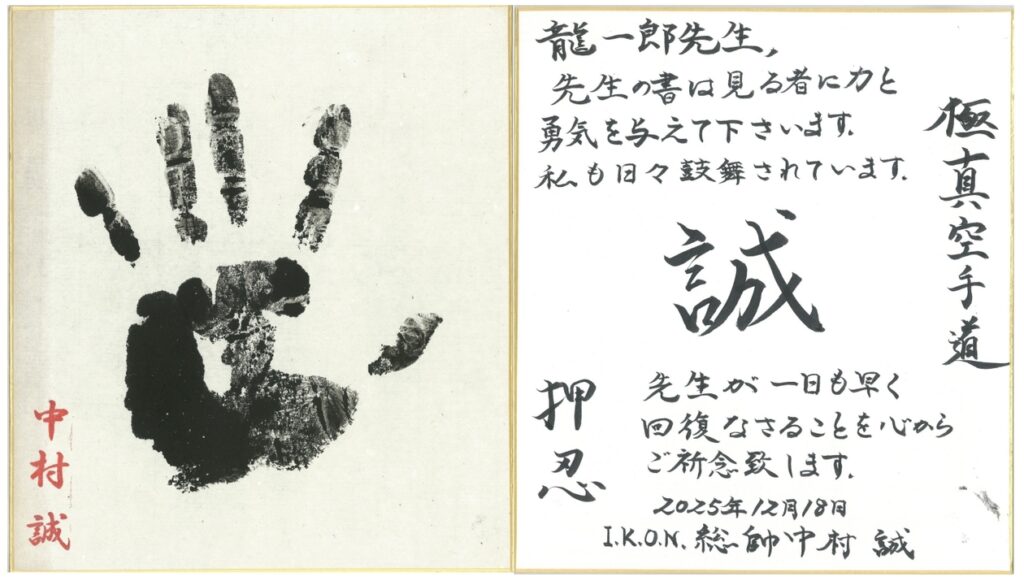

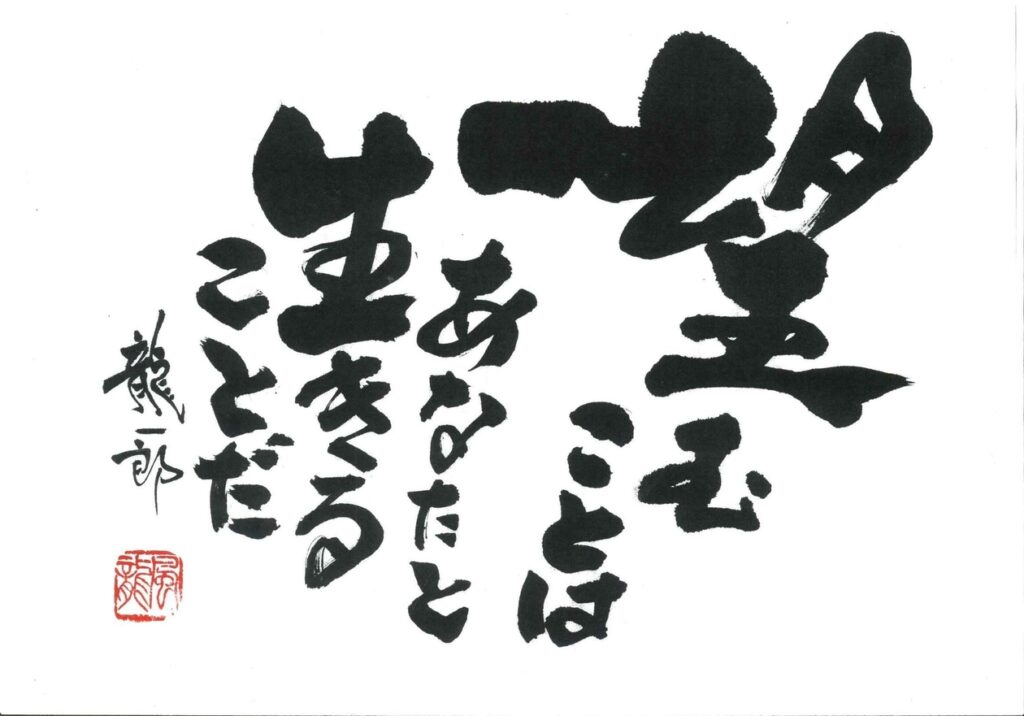

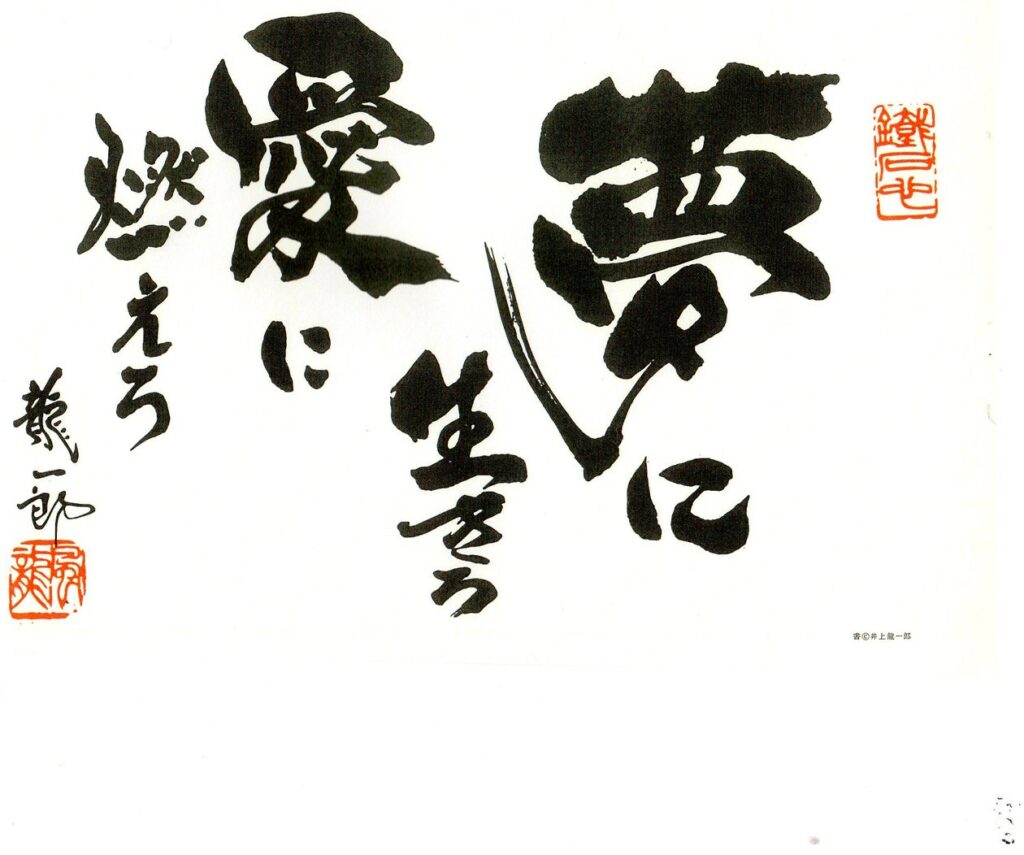

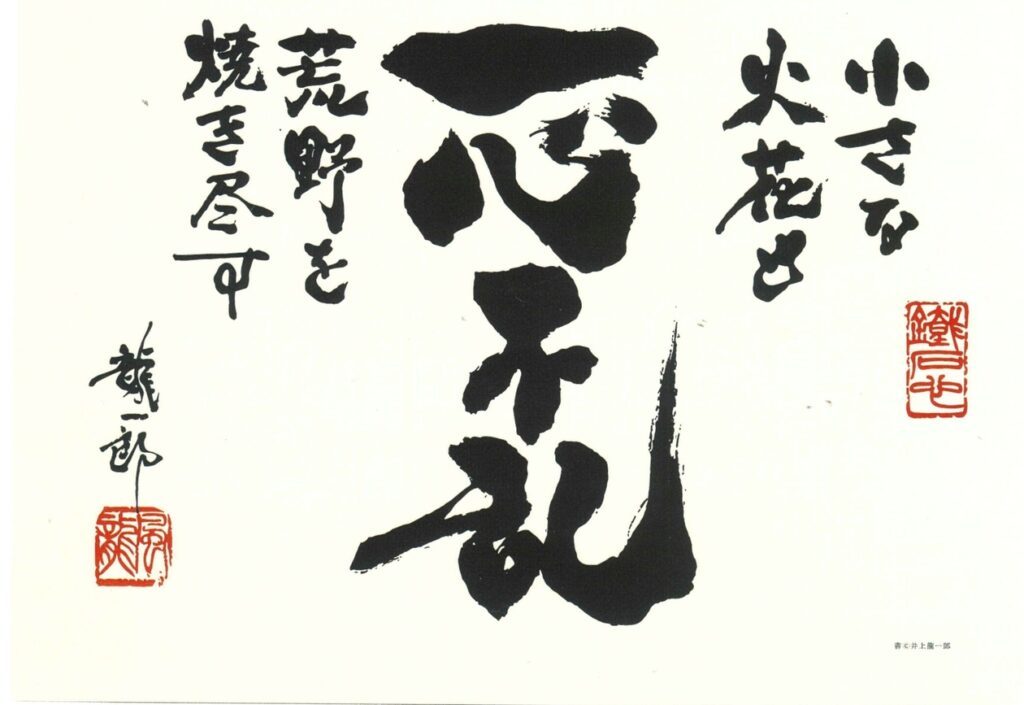

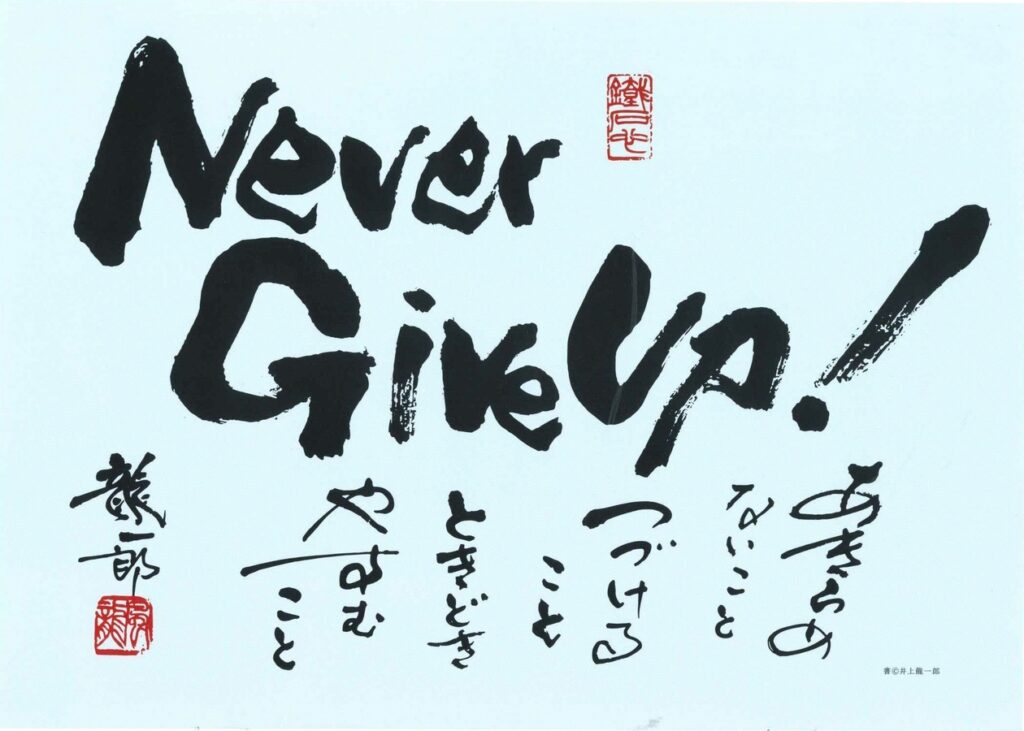

寮歌揮毫は書家・龍一郎

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

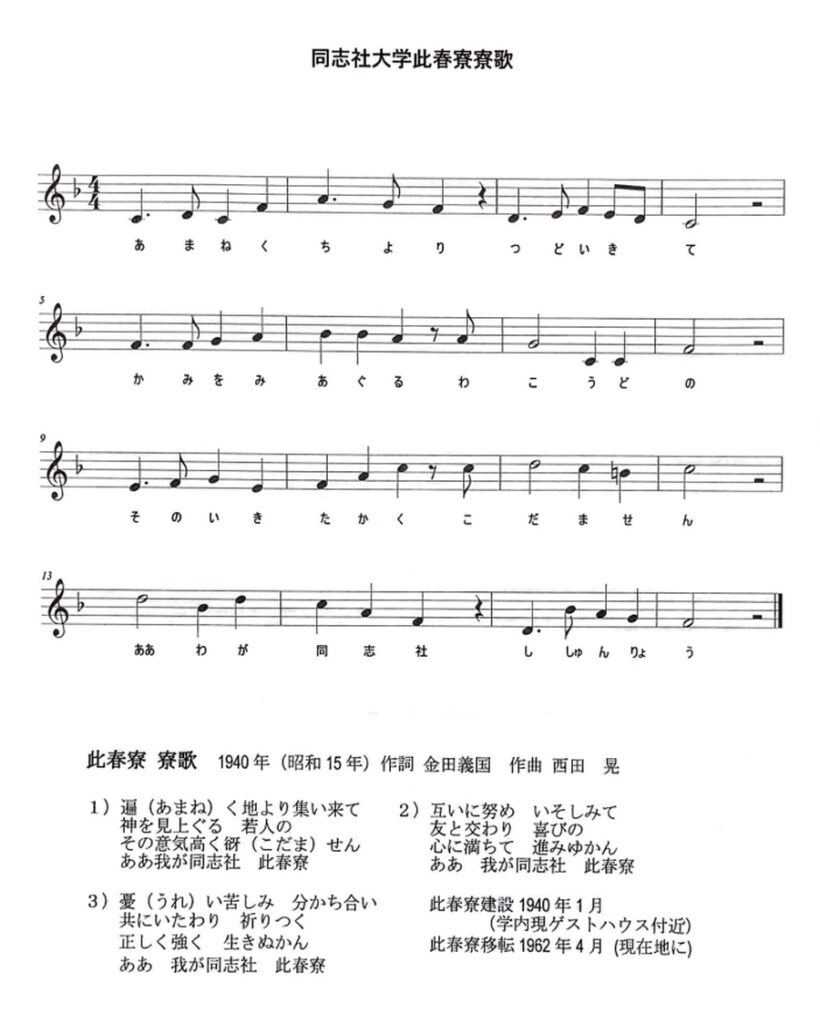

物語は昨年12月に小生(川島)の拙いHPを見た同志社大学グリークラブ員からの問い合わせのメールから始まる。「同志社にまつわる歌の楽譜を調べており此春寮の楽譜はありませんか」と言うものだった。作詞・作曲者は分かっているものの楽譜は誰もその所在を知らない。1977年寮史編纂の時も同窓一同に問い合わせを試みたようだが譜面に行き当たることはできなかった。又、現在寮歌は現役の此春寮生の間でもど歌い継がれていないという。

この寮歌はかつての寮母砂野文枝さん(2010年1月死去)の追悼歌でもある。今でも決まって毎年1月には彼女が眠る深草の共同墓地にOBが集まり彼女を偲び寮歌を歌っているのだ。このままでは此春寮から同志社から寮歌が消える。こんな恐れが頭をよぎる、そんな時に一通の電子メールが寄せられた。これは何かの啓示ではないかと考えた。同窓でも55才 あまりも離れた現役生からメールをもらうことなどまず考えられないこと、しかし伝統の系譜なのか Doshisya college songには、和訳すればこんな一節がある。

「親愛なる母校よ、同志社の学徒はぶどうの枝のごとくつながりゆくことだろう」

この思いが伝わり小西桂君が家族の協力も得て譜面を起こしてくれた。そしてこれがグリークラブの皆さんに伝わり、19名のクラブ員が此春寮のために、手弁当で力強く量感あふれる若い声で寮歌の音源を完成してくれました。“人生意気に感ず”とはこのことだろうか! 今まで誰もなしえなかったことです。私たちOBも後輩達のこのボランティア精神溢れる行為に何らかの返答をしなければならないだろう。これは通り一遍のお礼文書でことを済ますことは出来ない。

同志社グリークラブは本年創立120周年である。コロナ禍の活動自粛により19年より合唱コンクールの全国大会から遠ざかり23年春では4年生団員はゼロと危機的な状況を迎えていた。

しかし24年には見事に復活し、大学ユースの部で関西では関学を押さえて一位金賞、更に全国大会では三位金賞に輝いた。東西大学合唱演奏会、全同志社合唱祭など自身の創立120周年記念演奏会を含め多忙な活動を行っている。全国にまたがる活動がために相当な活動資金が入ることは明らかだ。

そこで此春寮OBとして、音源完成への感謝の意を込め、部活動を支える応援を下記のように提案し、皆さんの協力をお願いしたい。

文中の受賞記事の様子(同志社大学グリークラブHPより)

記

全国各地で行われるグリークラブの演奏会を機会があれば鑑賞する

今回の音源作成に協力いただいたグリークラブの活動を支えるため、募金を募り集まった資金は大学募金課を通じてグリークラブへ寄進

・一口以上 5,000円

同志社大学グリークラブHPhttp://www.gleeclub.jp/index.html

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

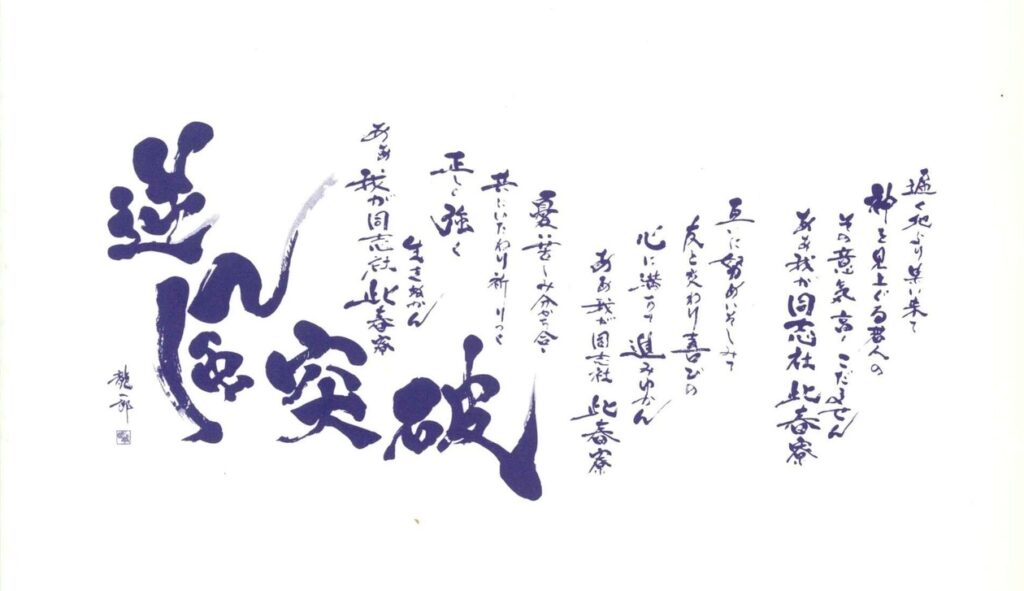

此春寮 寮歌

1)遍く地より 集い来て

2)互いに努め いそしみて

3)憂い苦しみ 分かち合い