堀田春樹

◆平成の新星

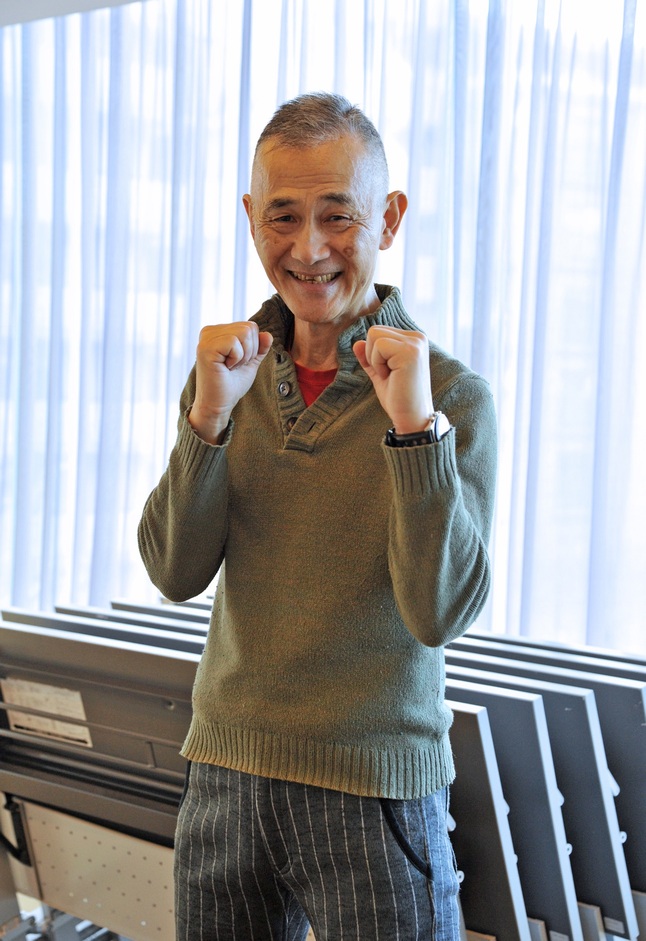

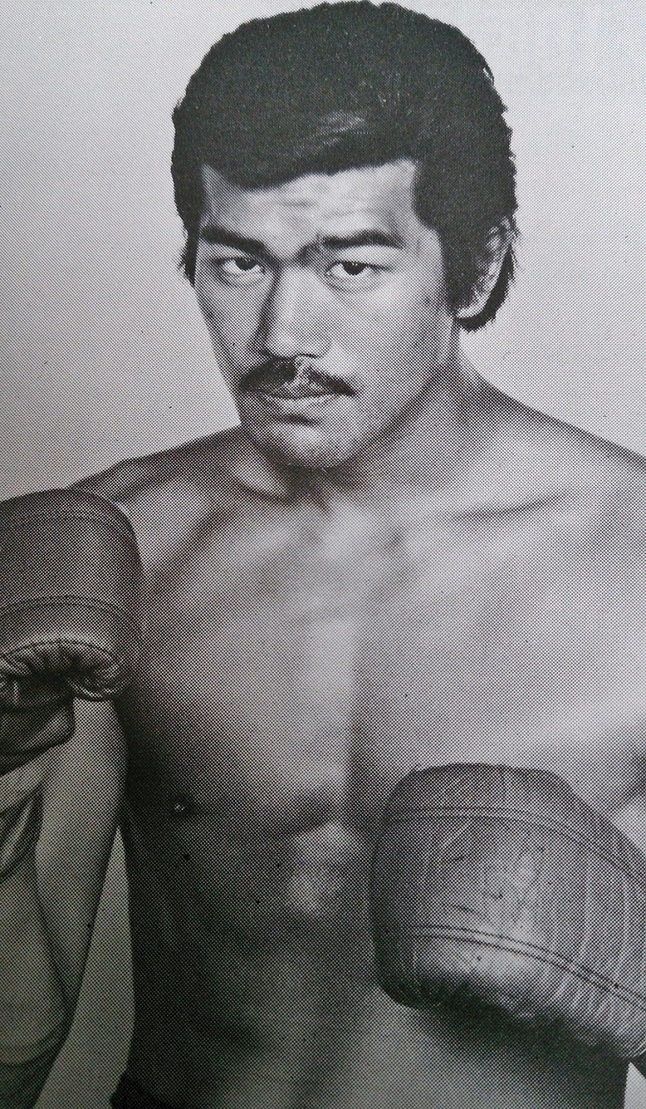

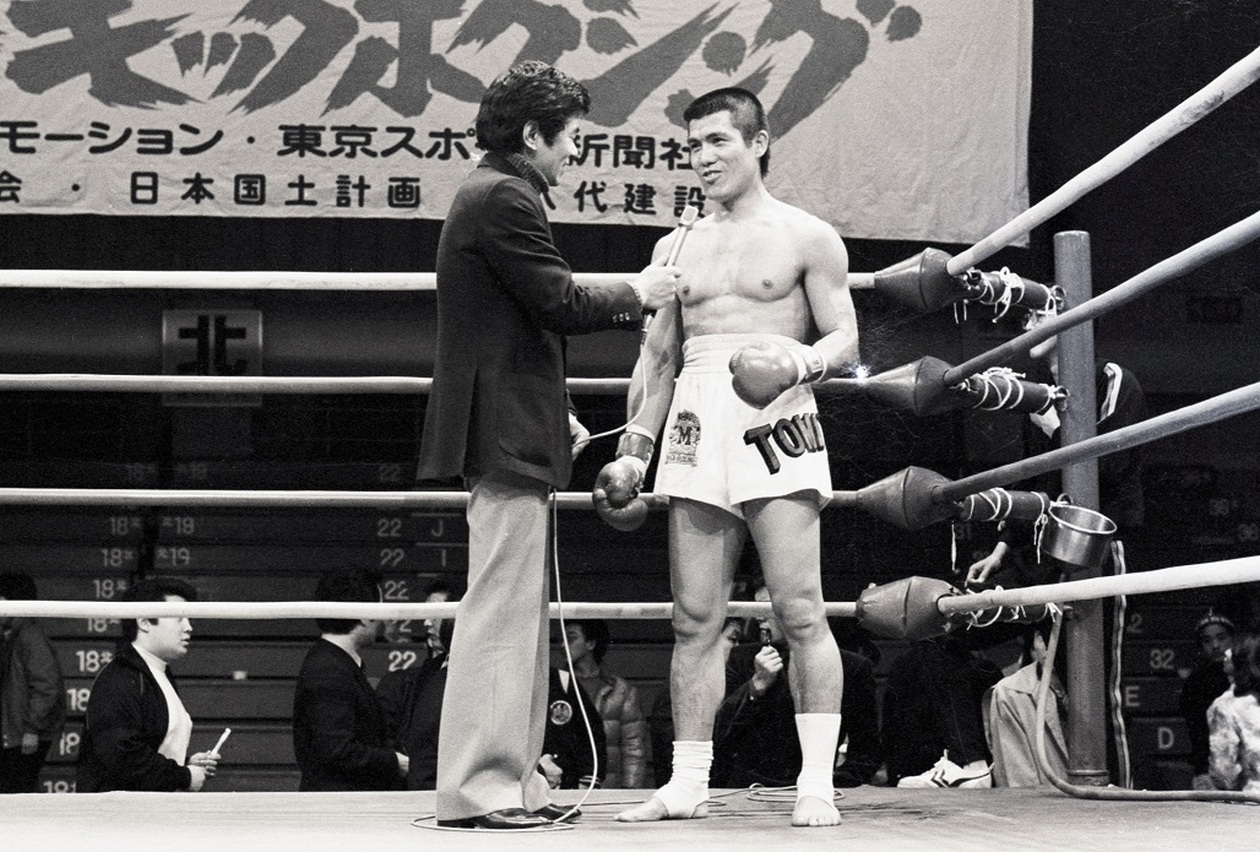

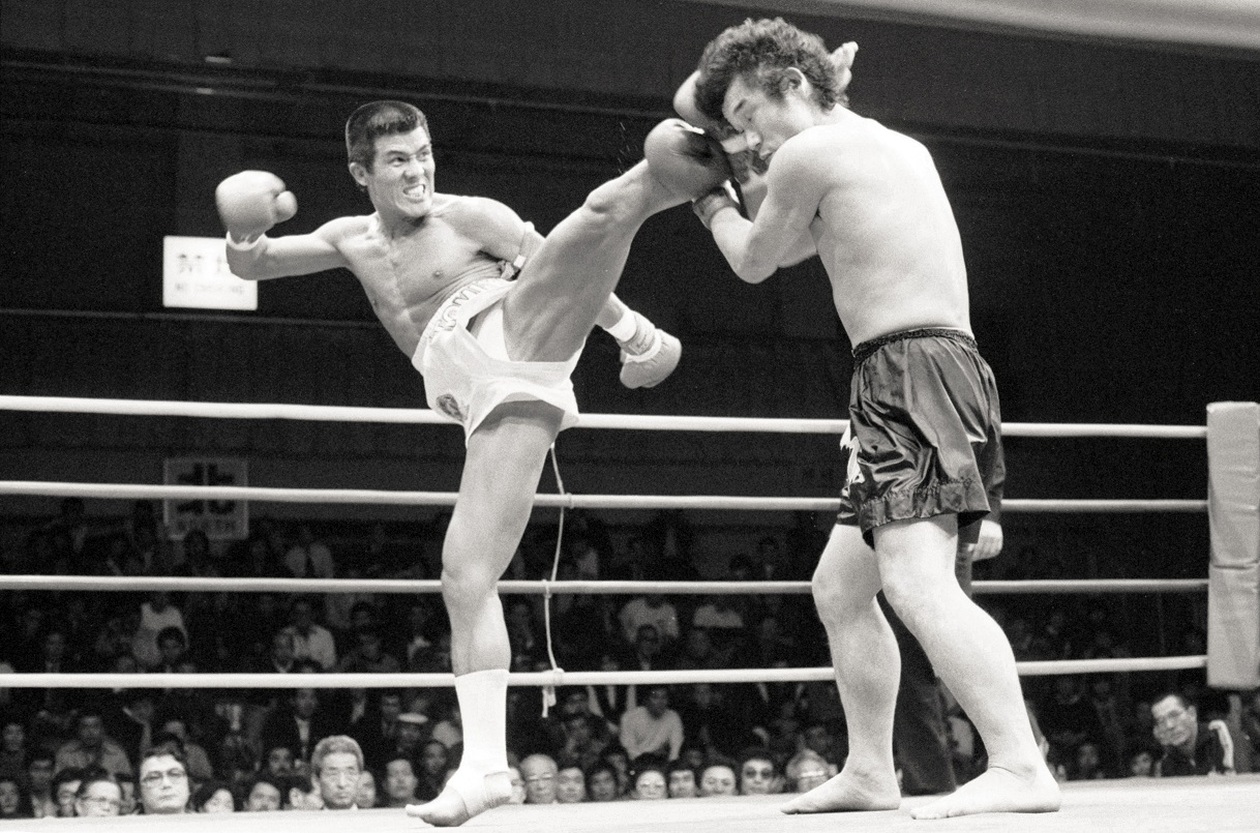

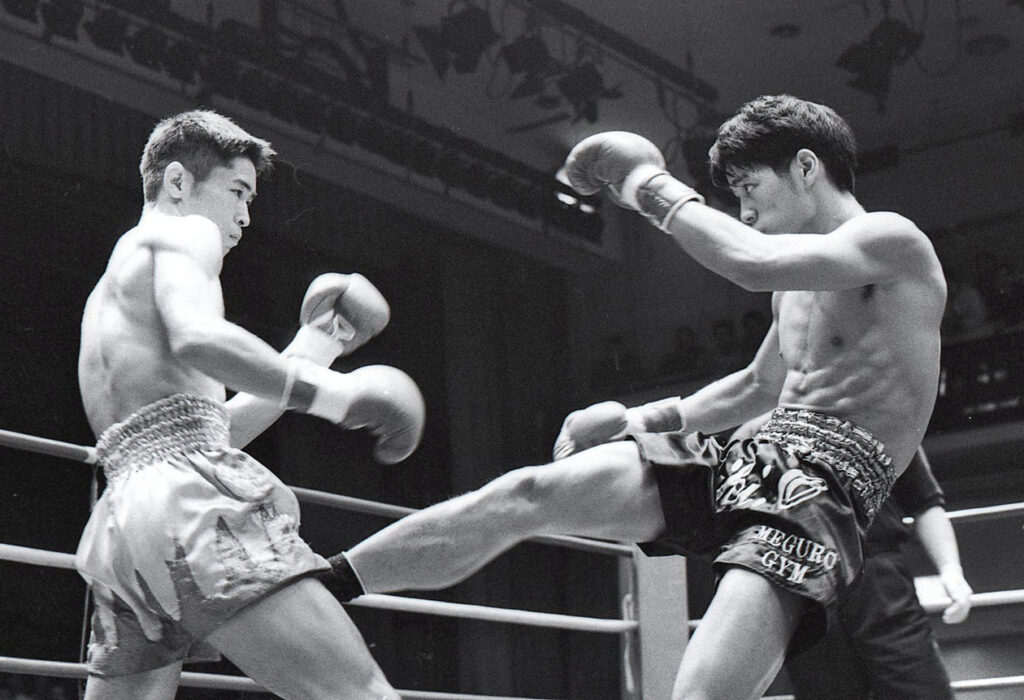

元・日本フェザー級チャンピオン.小野寺力(目黒/1974年7月7日、東京都大田区出身)は、リズミカルなコンビネーションでのノックアウト劇と、アイドル並みの甘いマスクで大きな人気を獲得した平成初期の新星。現在では多くのテクニシャンが存在するが、当時は神秘的な存在だった。

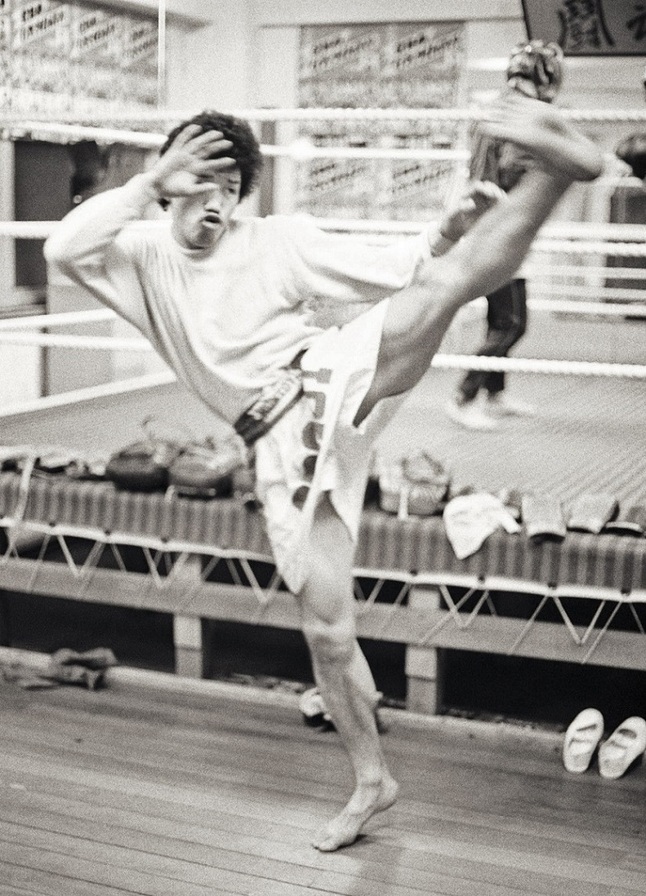

「兄貴が空手をやっていた影響で蹴り技を使える競技をやりたかった」という小野寺は、月謝が安く、家から近かったという目黒ジムを選び、平成元年(1989年)、中学3年になった春、入門した。

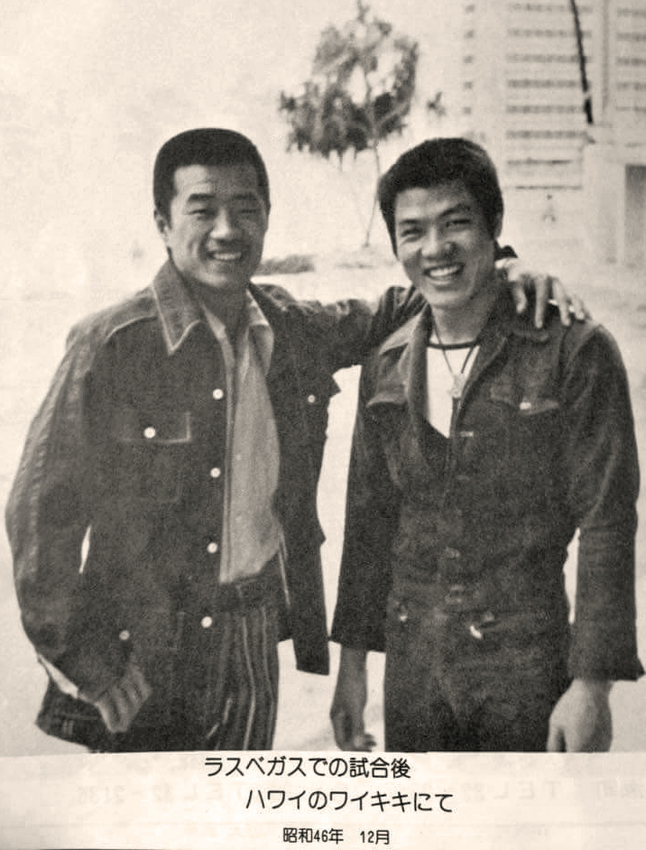

当時、下目黒にあるボクシングの野口ジムを間借りしていた目黒ジムで小野寺は、自然とパンチを学ぶ機会には恵まれていたが、野口ジムコーチ(当時)の野口勝氏が「小野寺をボクシングでデビューさせたい」と語ったほど、小野寺のパンチのセンスは抜群だった。

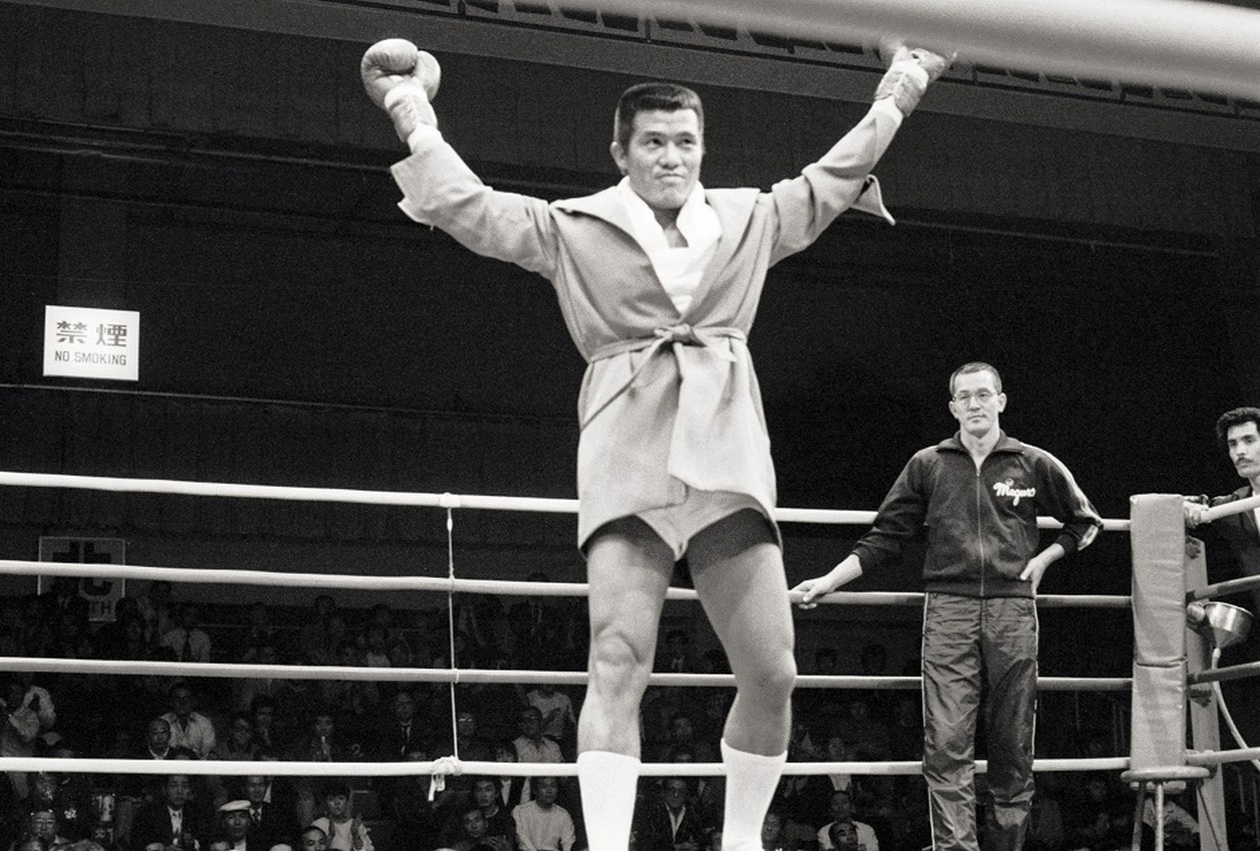

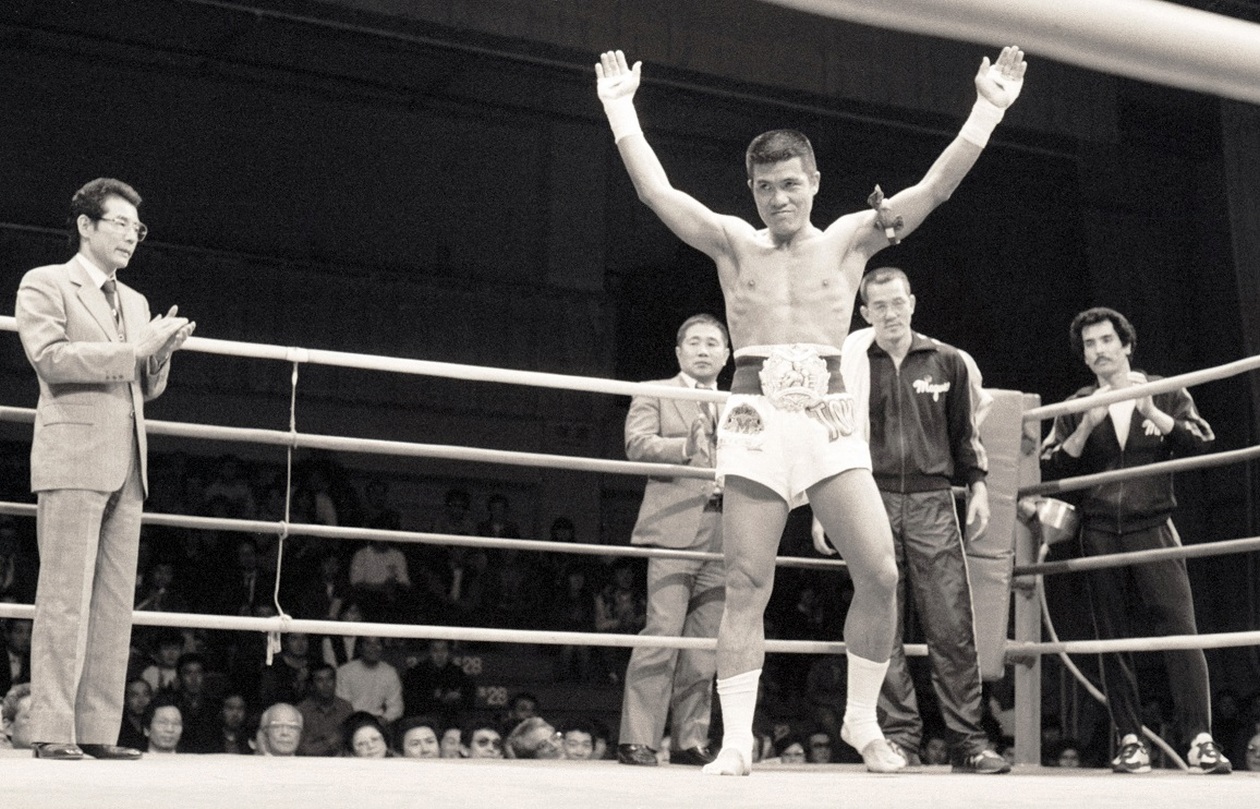

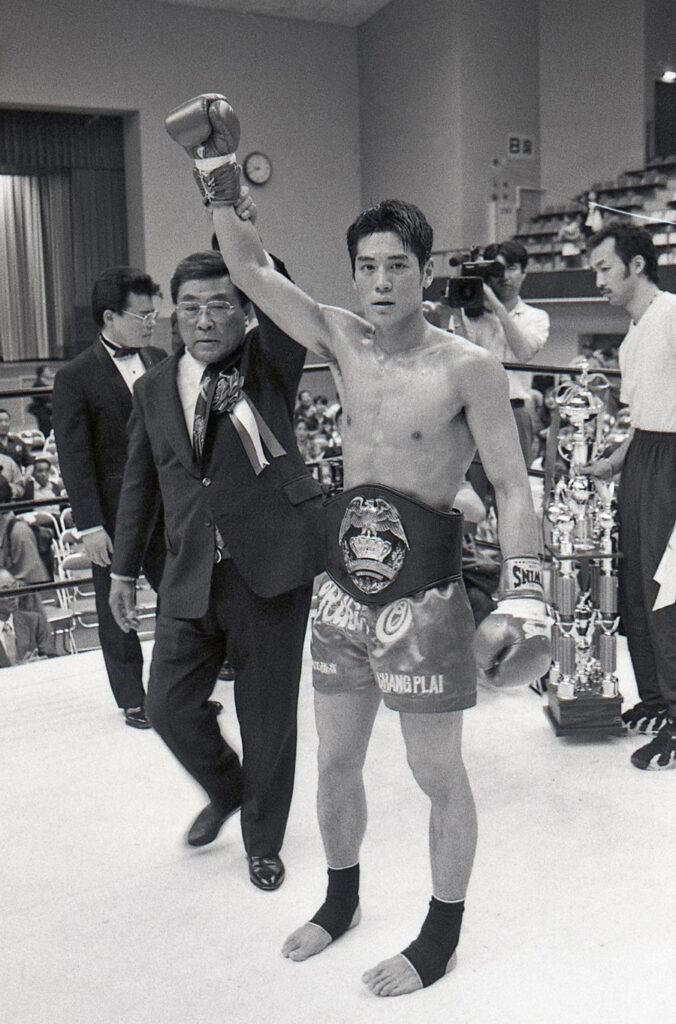

◆日本チャンピオンとしての威厳

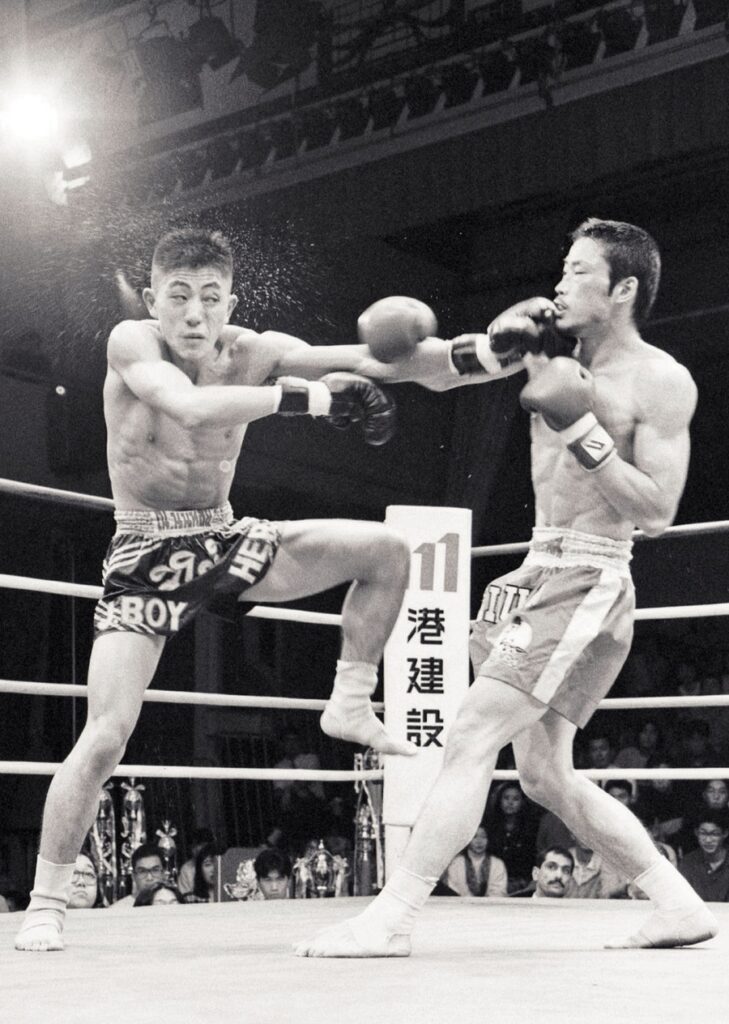

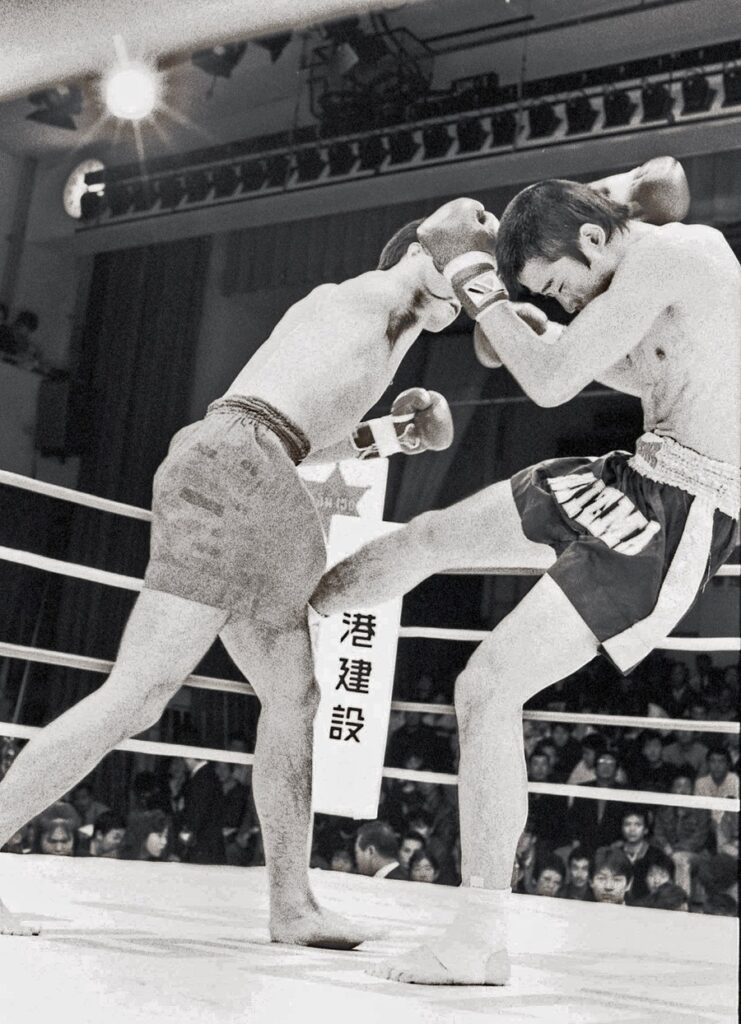

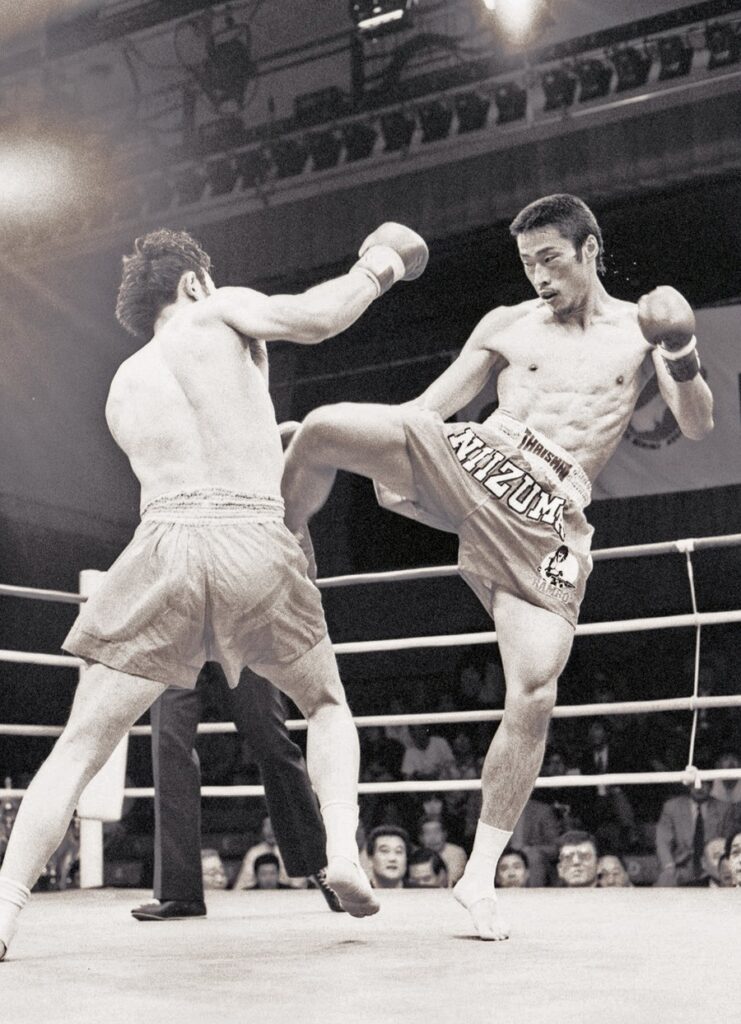

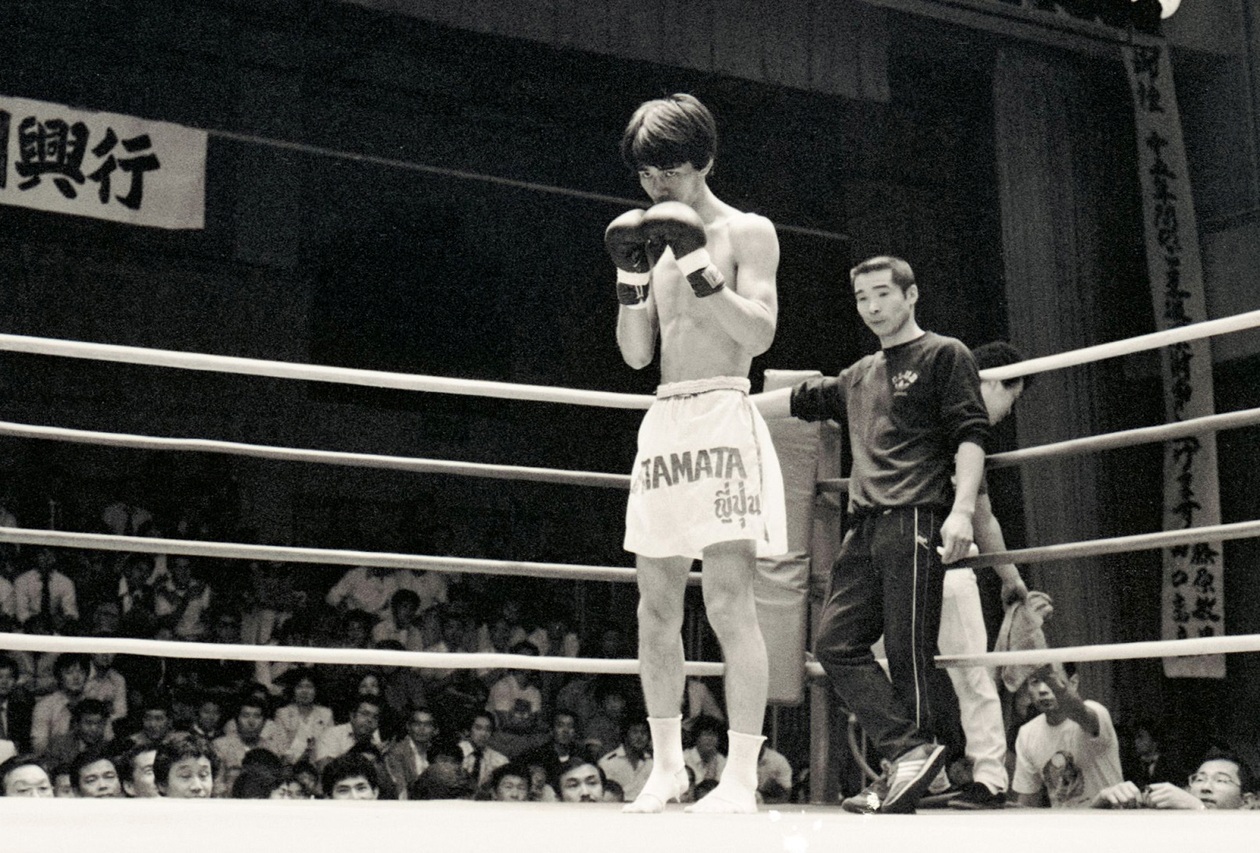

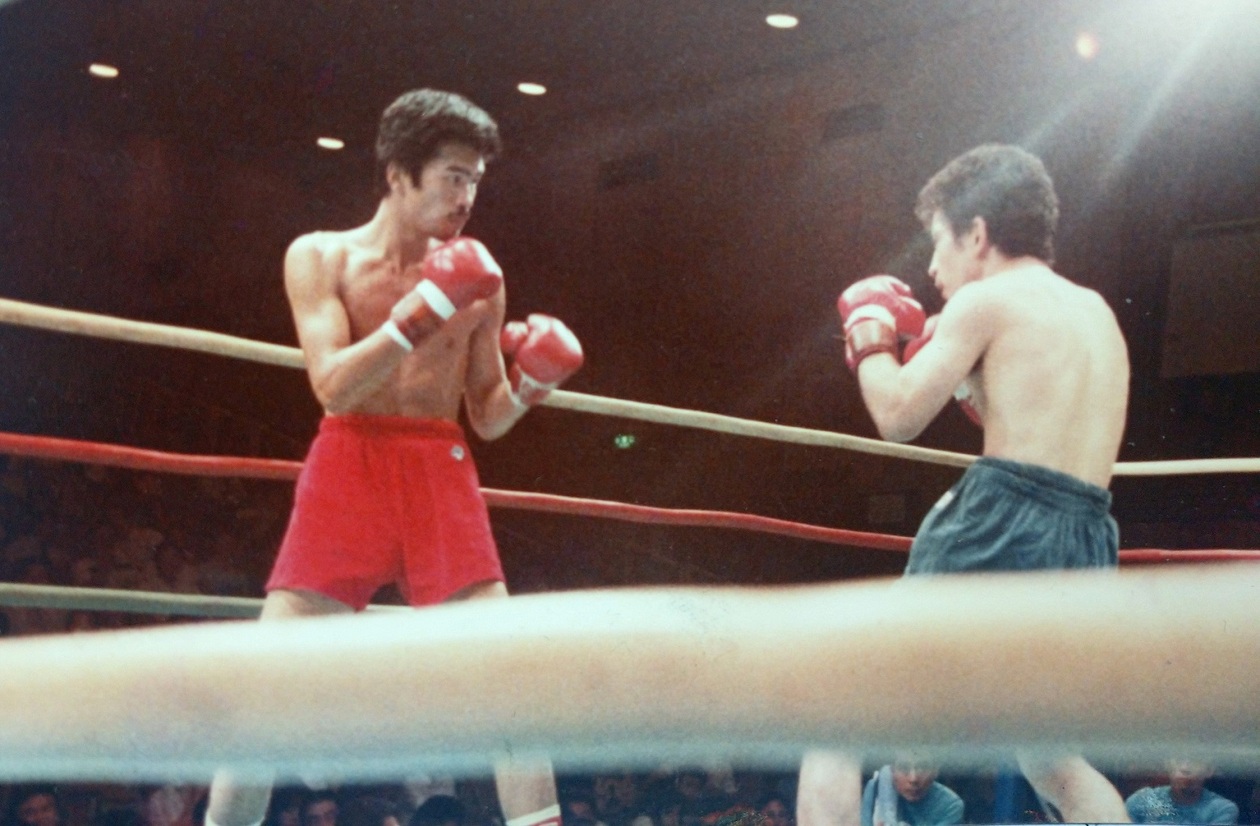

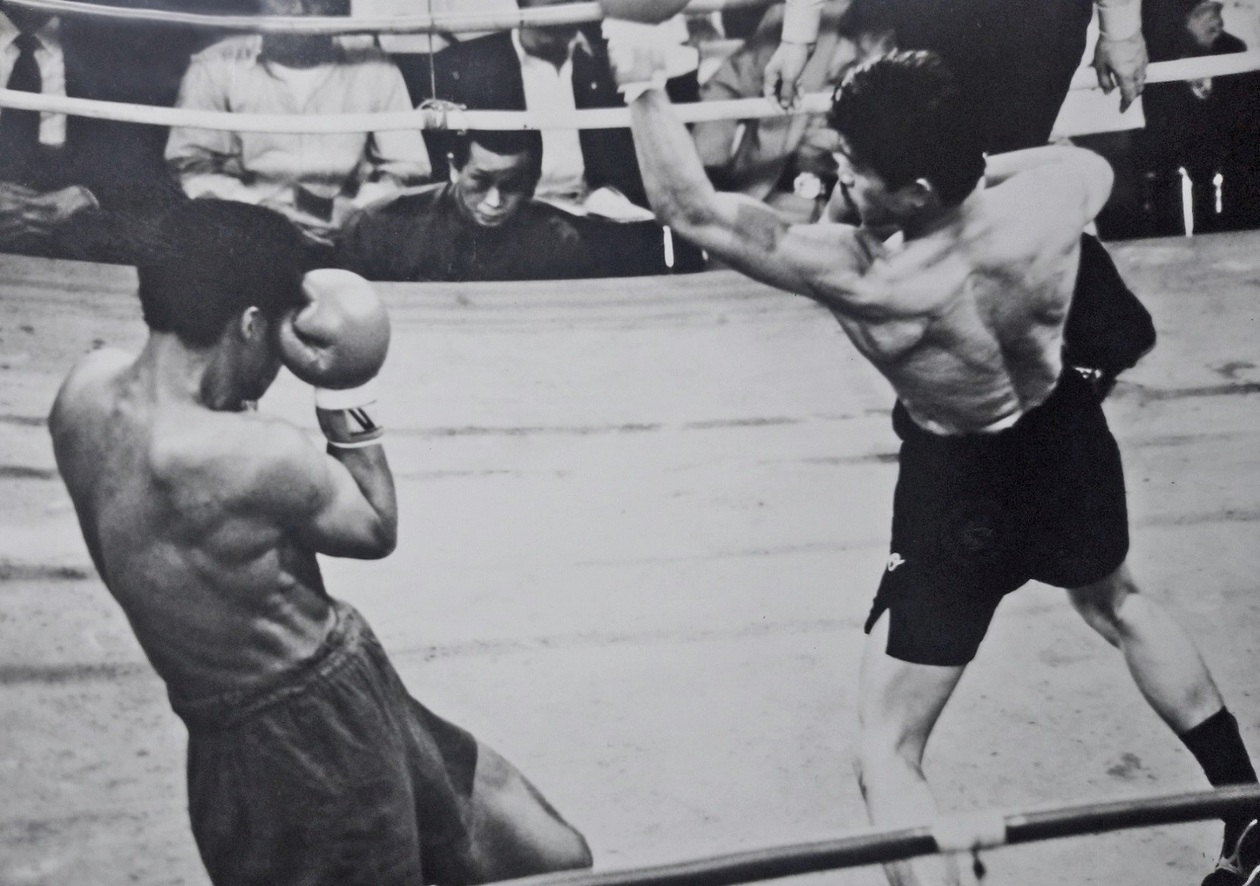

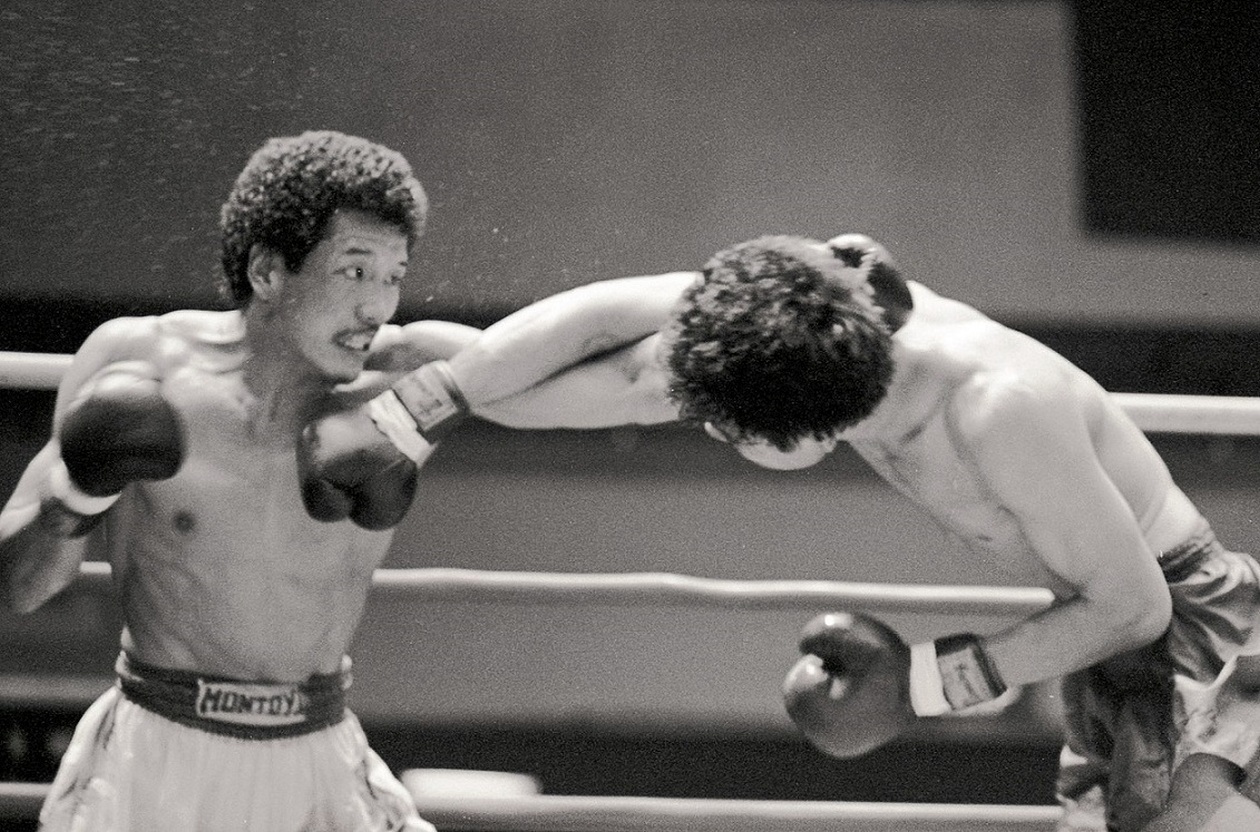

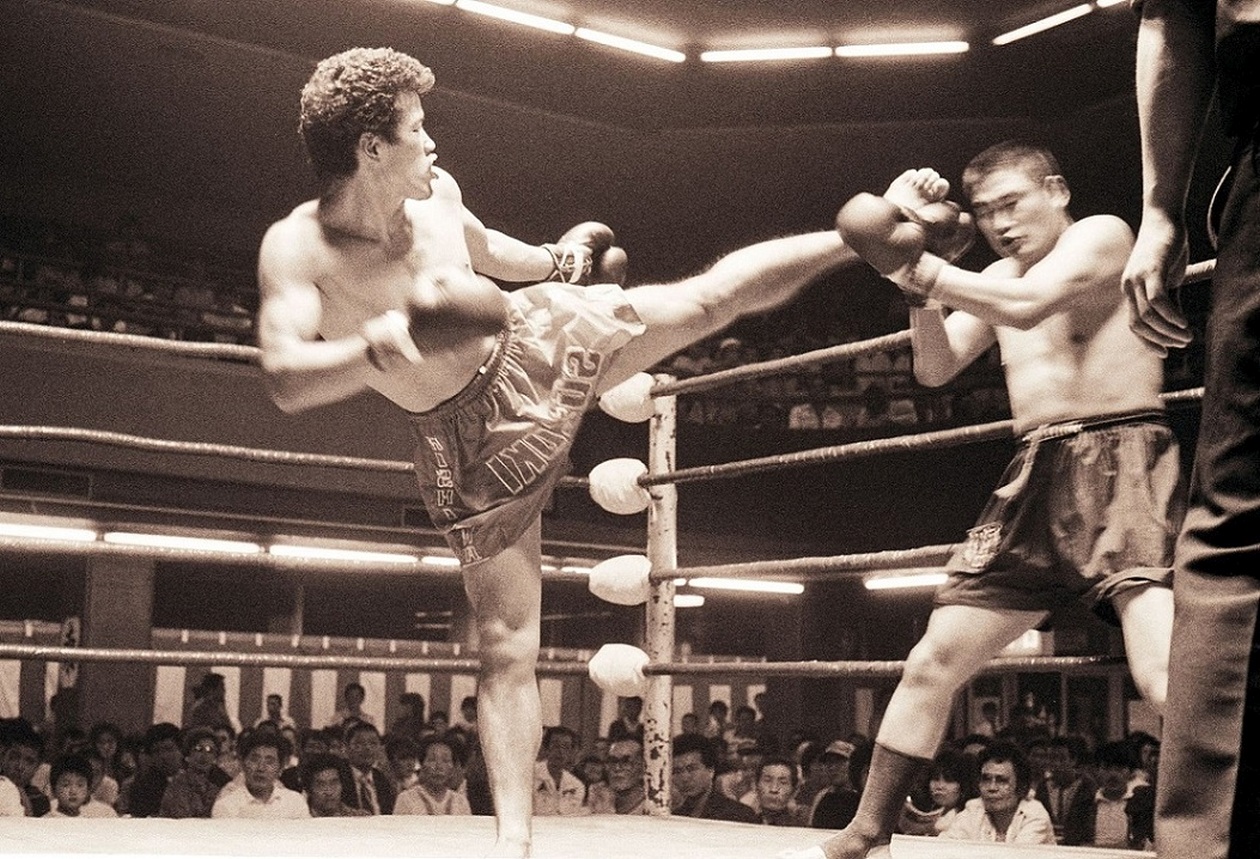

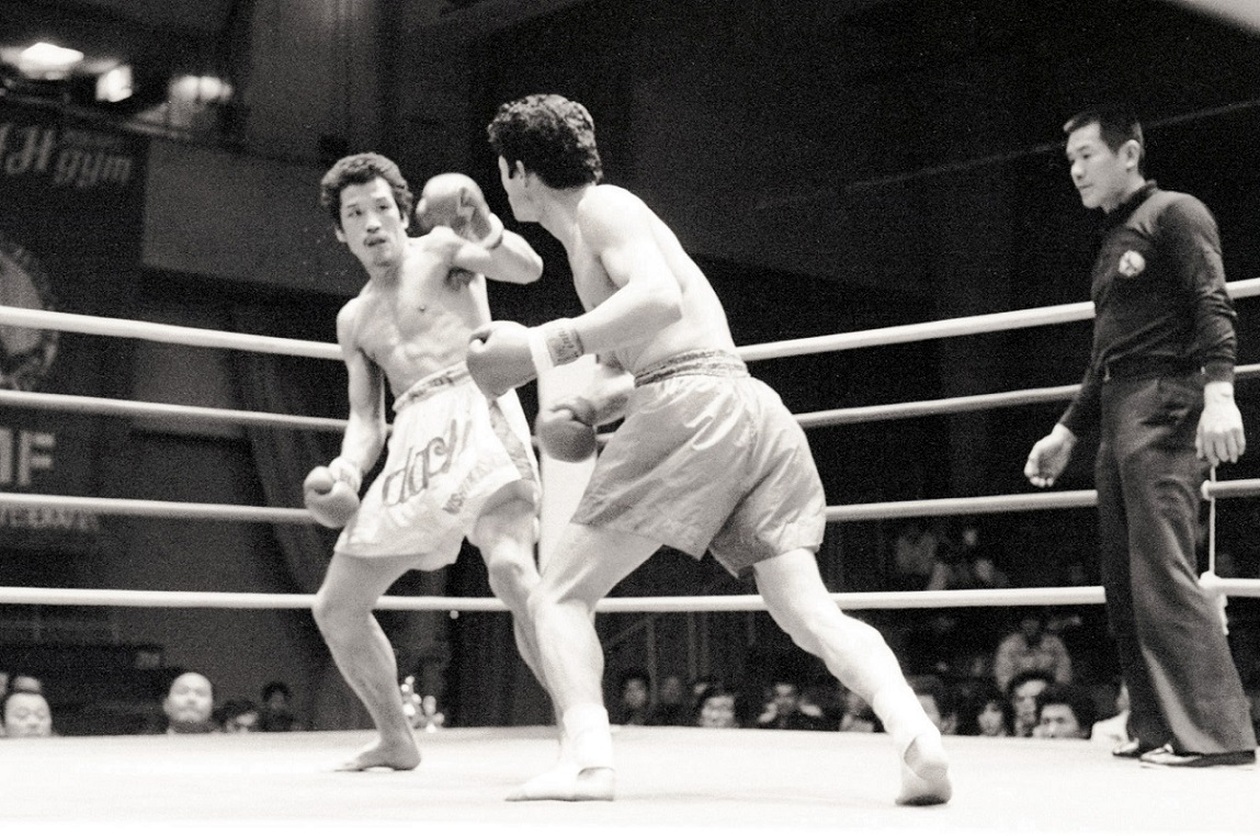

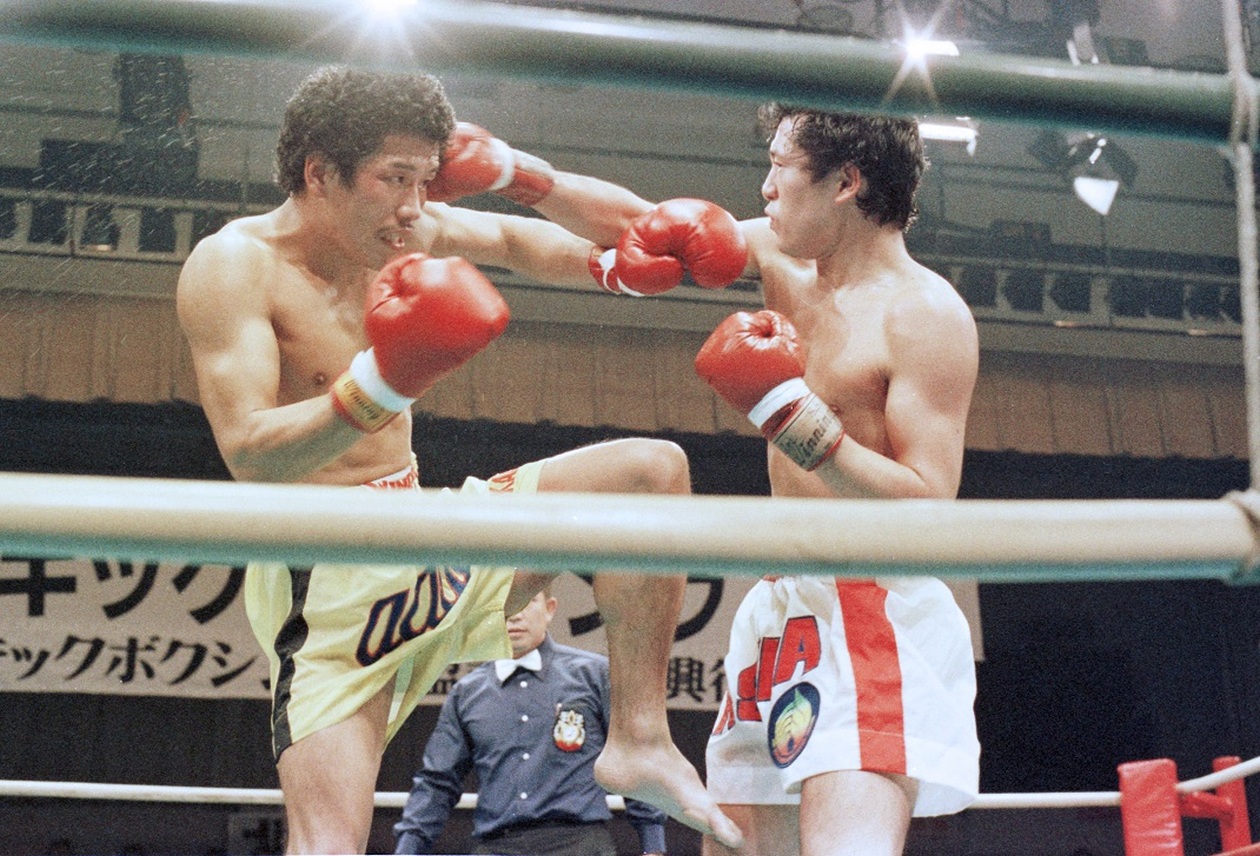

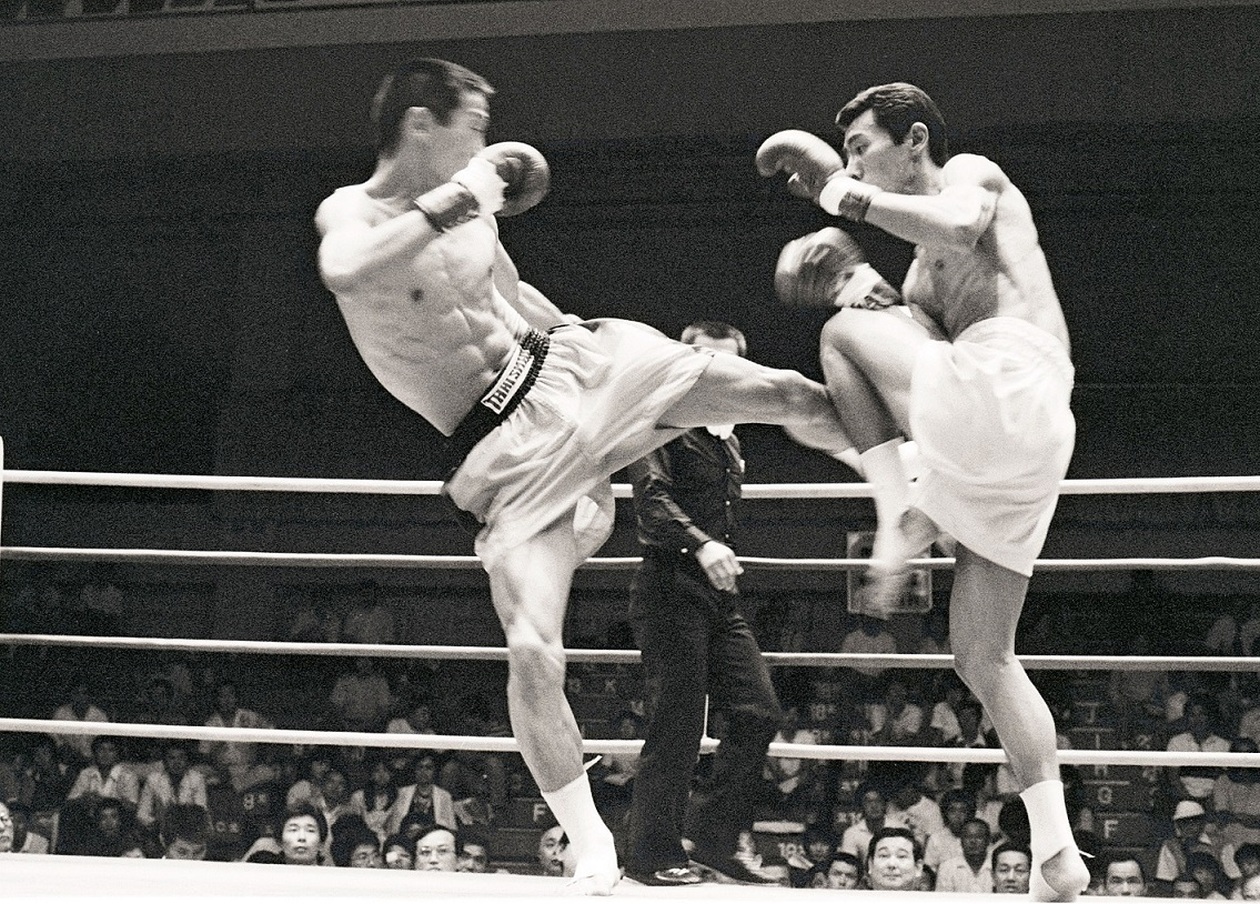

キックボクシングの基礎は3年間鍛えられ、高校三年、18歳の秋(1992年11月13日)にデビューし5連勝。しかし、ノックアウトを導くにはパワー不足を感じた小野寺は、ウェイトトレーニングでパワーアップを図った。 上位ランカーの佐藤堅一(士道館)や元・チャンピオンの山崎通明(東金)とは引分けるも、上位に通用する効果は表れ、続いて佐藤孝也(大和)、松尾栄治(士道館)と立て続けに国内フェザー級トップクラスに圧倒のノックアウト勝利し、一躍注目を集めるカリスマ的存在となった。

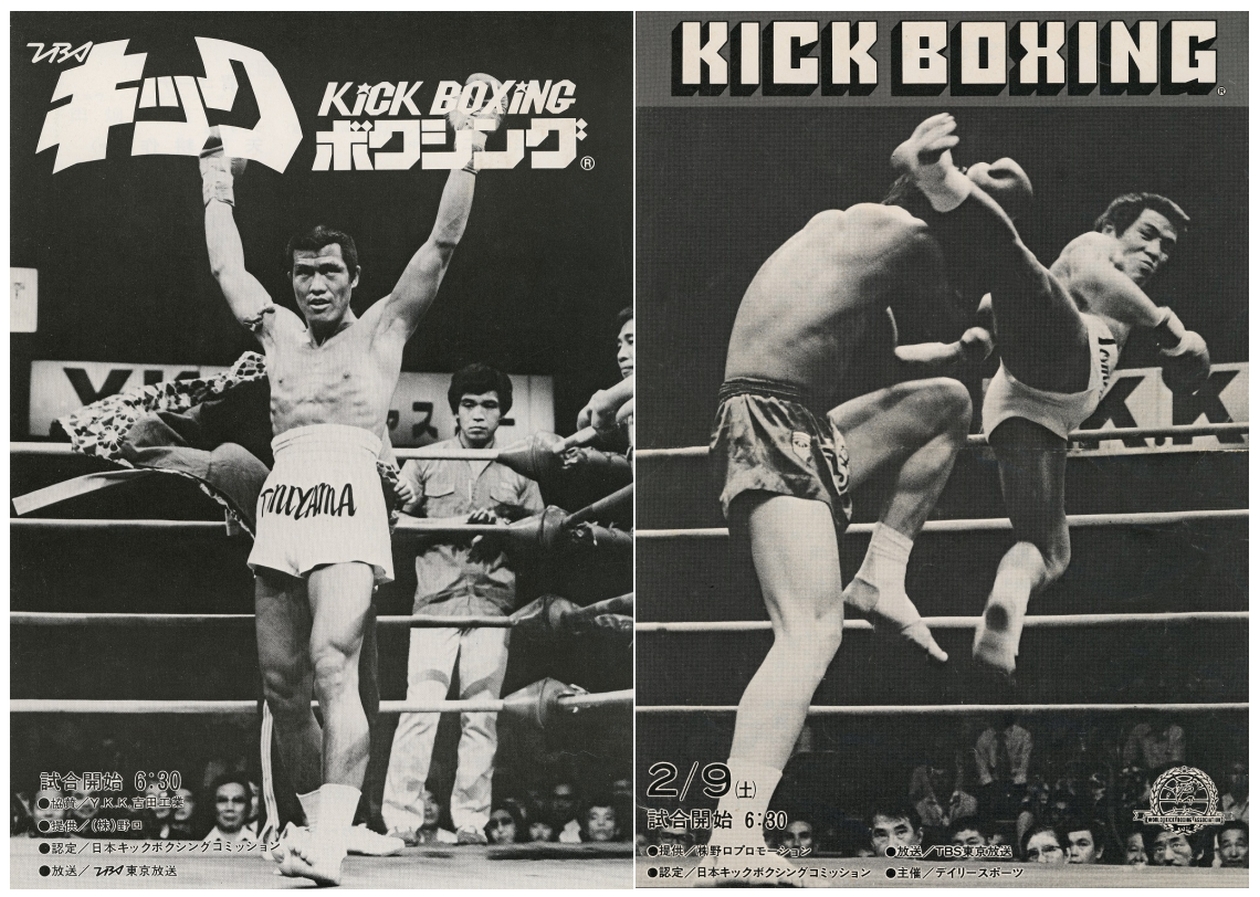

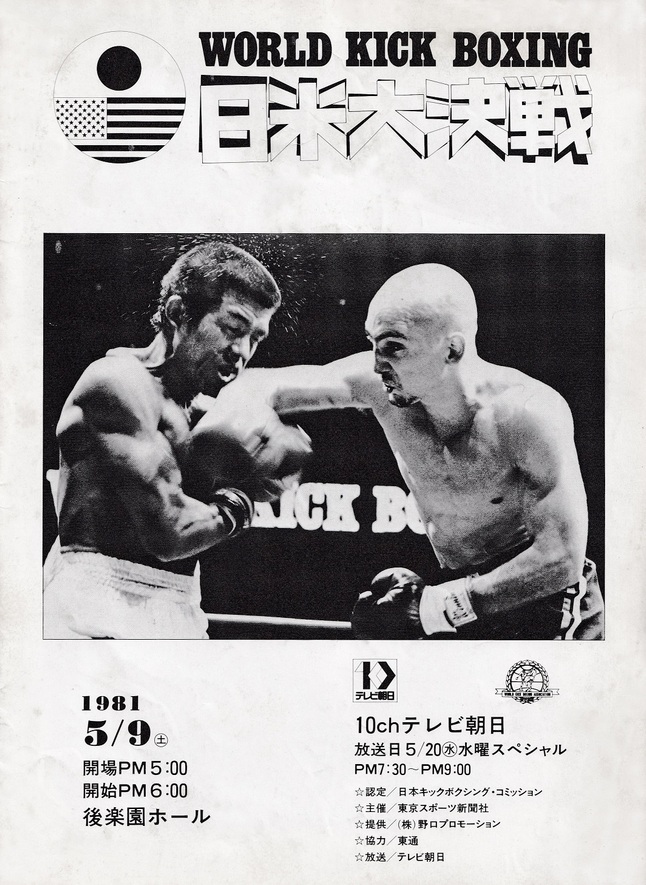

1996年3月には昭和の老舗・日本キックボクシング協会が復興。その代表的な立場で全日本キックボクシング連盟興行ではあったが、日本系vs全日本系の古き時代の交流戦も復活し、前田憲作(SVG)をノックダウン奪って判定勝利。復興再スタートの先陣を切った意義ある勝利を飾った。

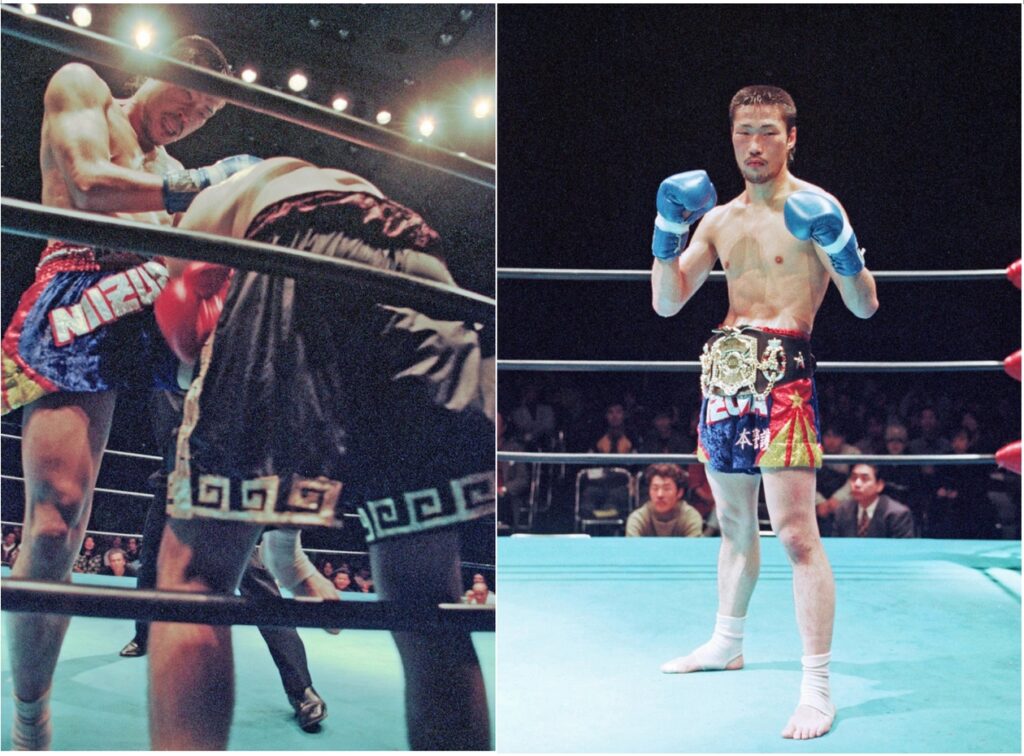

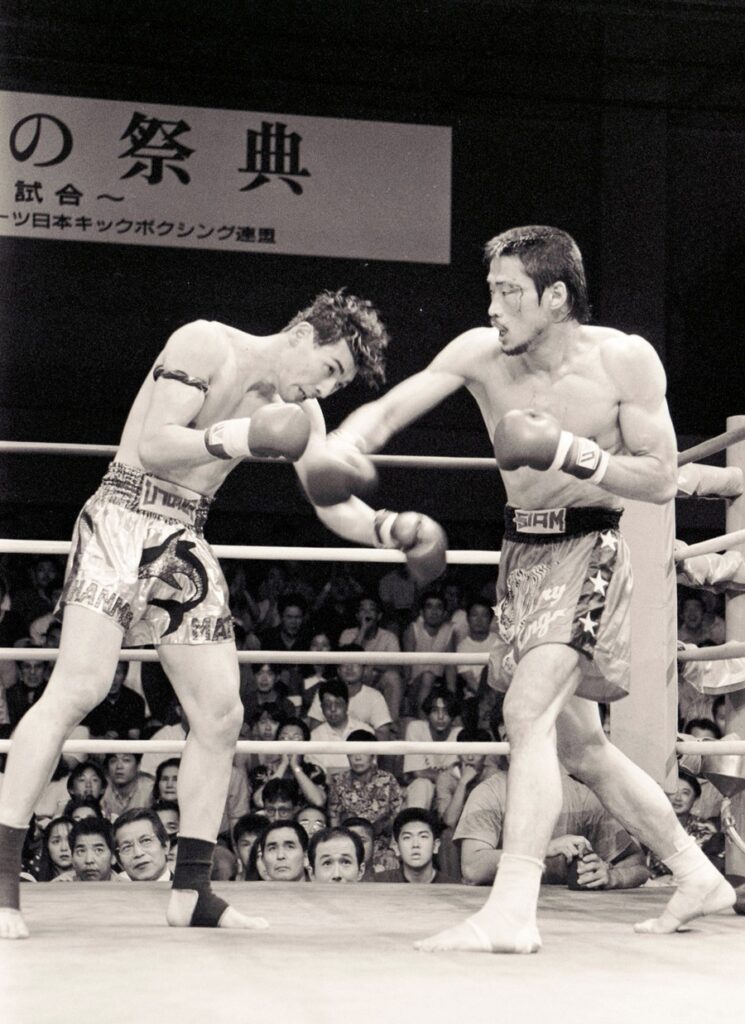

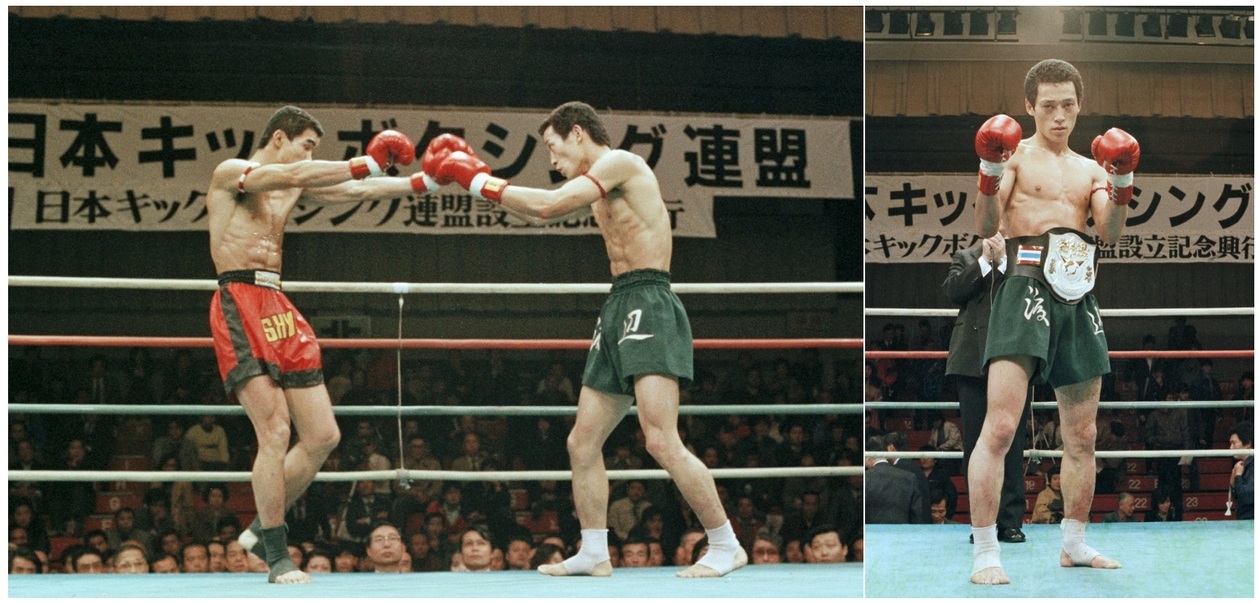

同年5月25日には、日本キックボクシング協会復興プレ興行となった三重県津市での大柴ひろし(治政館)との日本フェザー級王座決定戦は意外な苦戦の中、狙った鋭いヒジ打ちで大柴の歯が唇を突き抜ける衝撃のTKO勝利で初の王座戴冠となった。

しかし、マーシャルアーツ日本キックボクシング連盟から分裂しての王座であり、まだ真の頂点とは言い難かったが、ここまで順調に王座に昇り詰めた小野寺に大きな期待は掛かるのも当然で、より多大な試練が襲って来た。

日本フェザー級王座は1998年5月5日の初防衛戦でマサル(伊東マサル/トーエル)と意外な苦戦の引分けだったが、1999年1月30日の2度目の防衛戦はマサルとの再戦を大差判定で退けた。

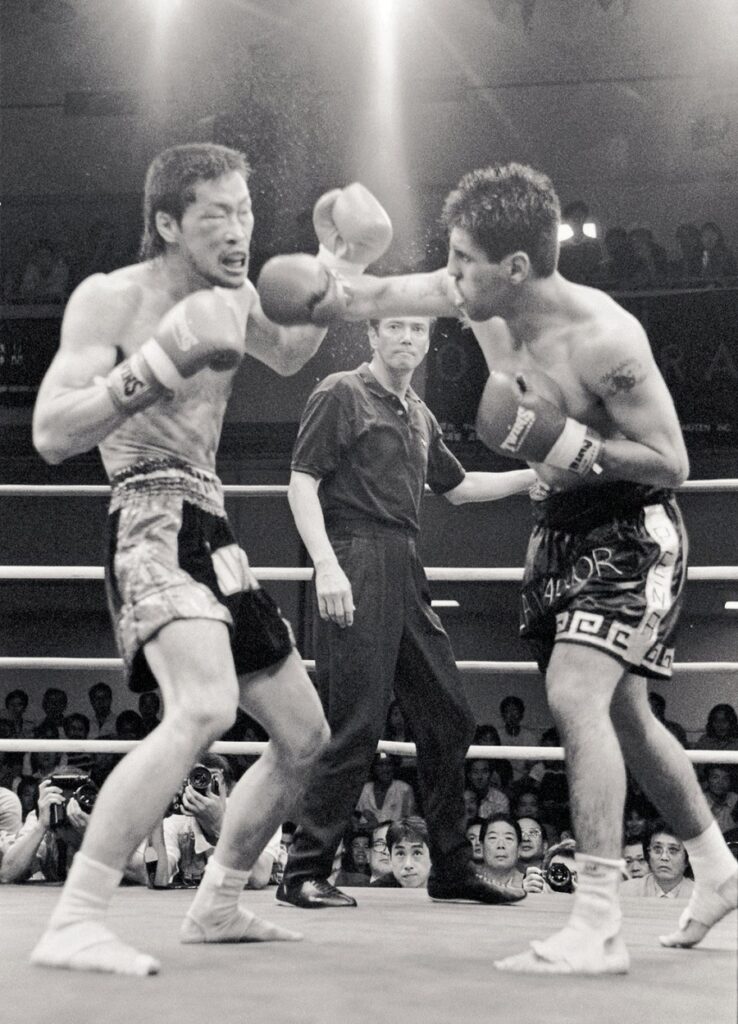

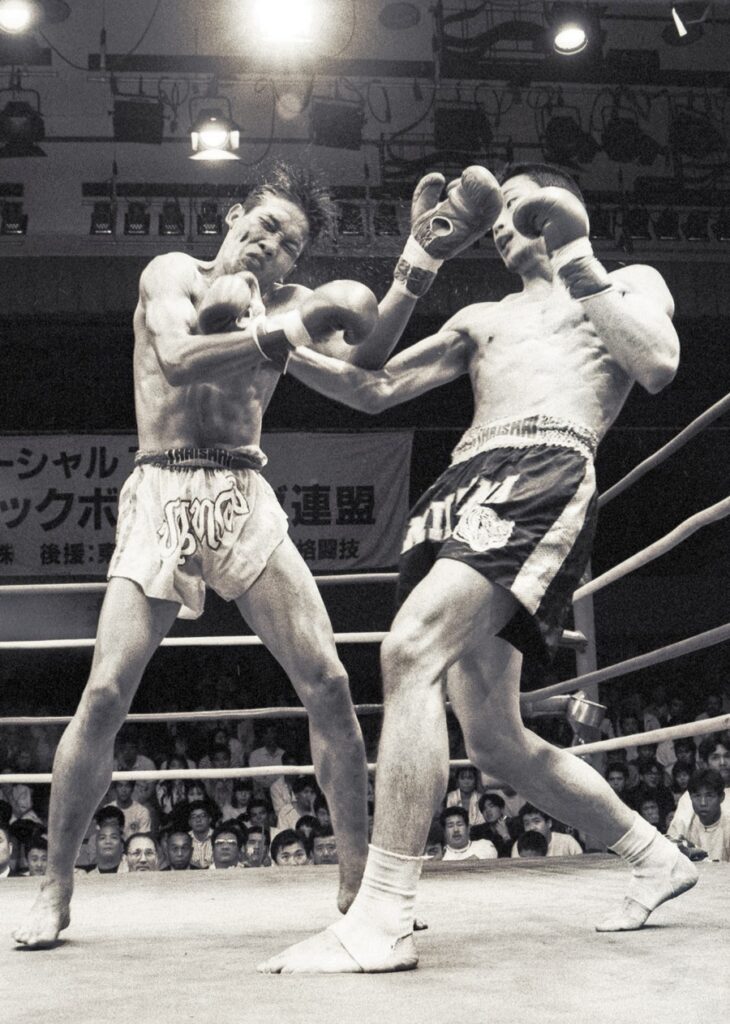

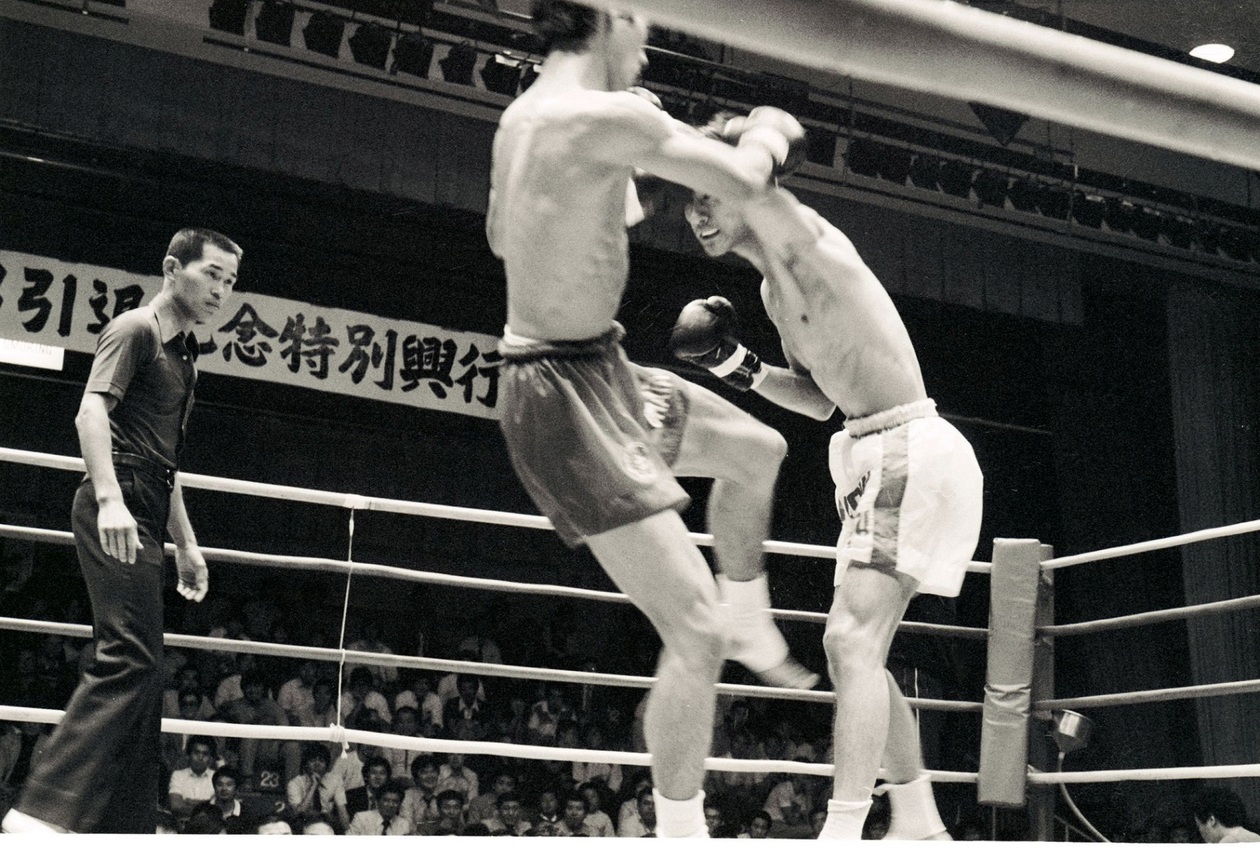

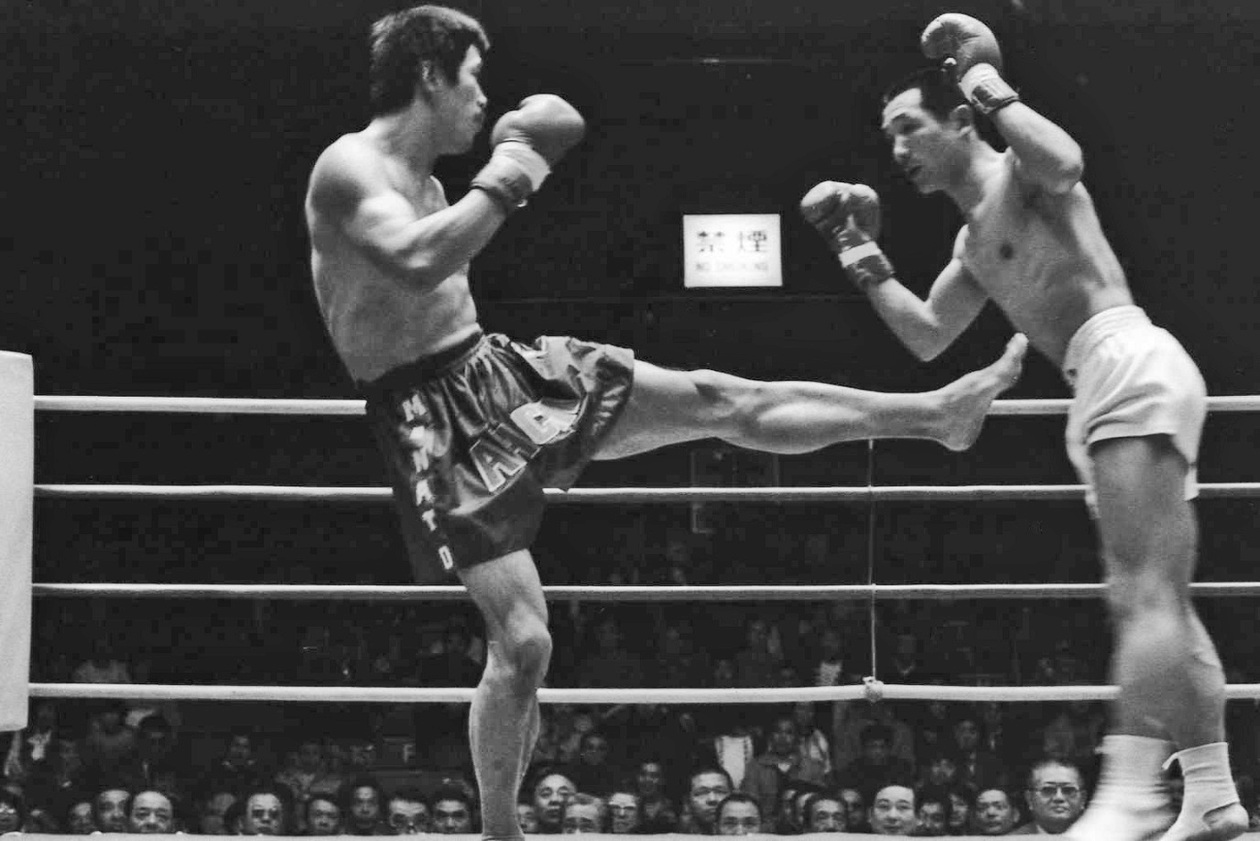

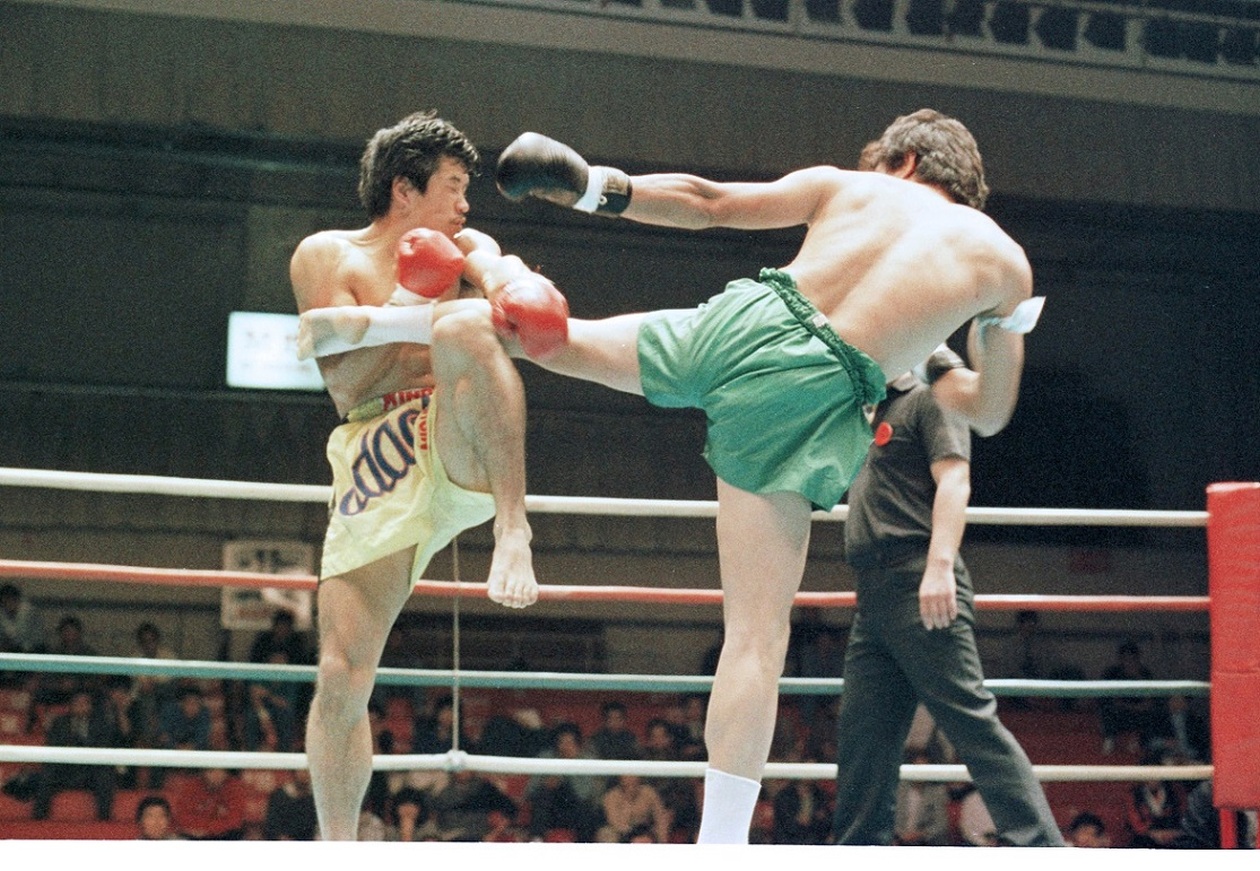

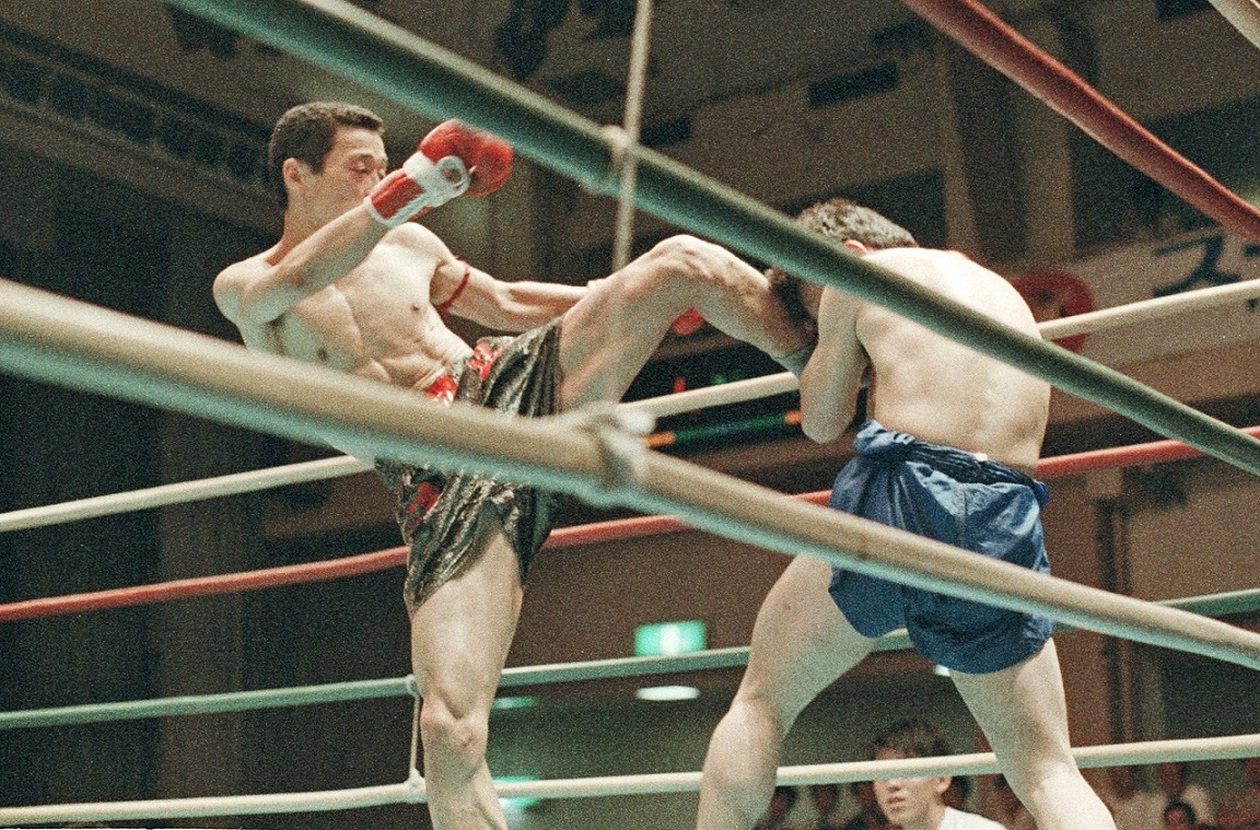

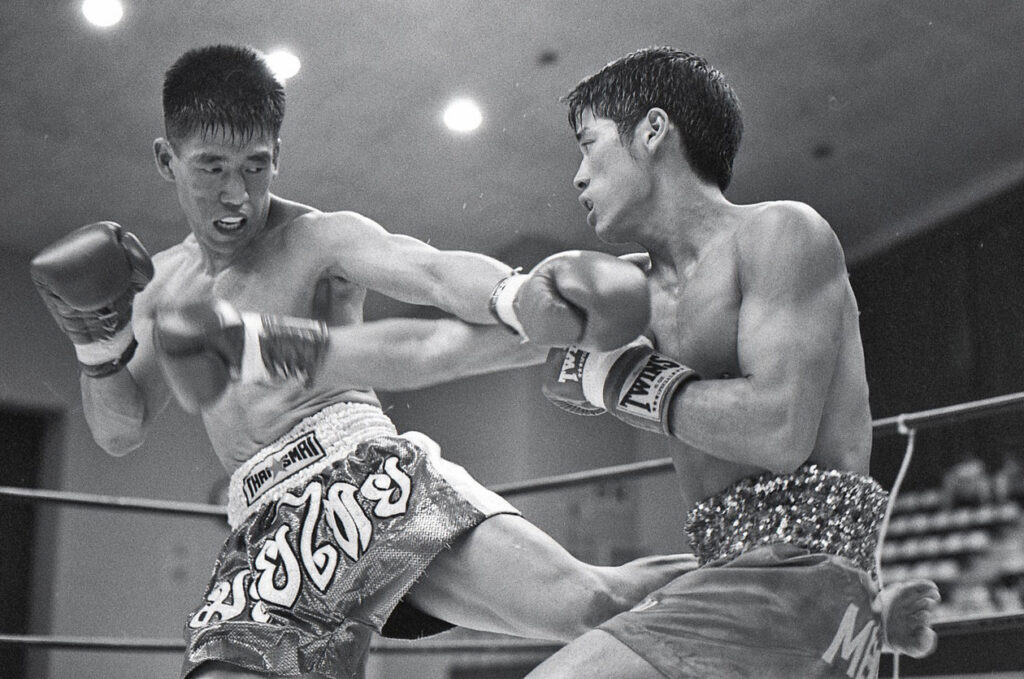

選手層が厚いタイの激戦区を勝ち抜いたムエタイボクサーには、小野寺の華麗なテクニックを封じられ2連敗し、1997年秋にタイへ初のムエタイ修行に挑んだ。未熟だった首相撲で徹底的に転ばされる毎日だったが、これを克服しようとより闘志が湧いたという。

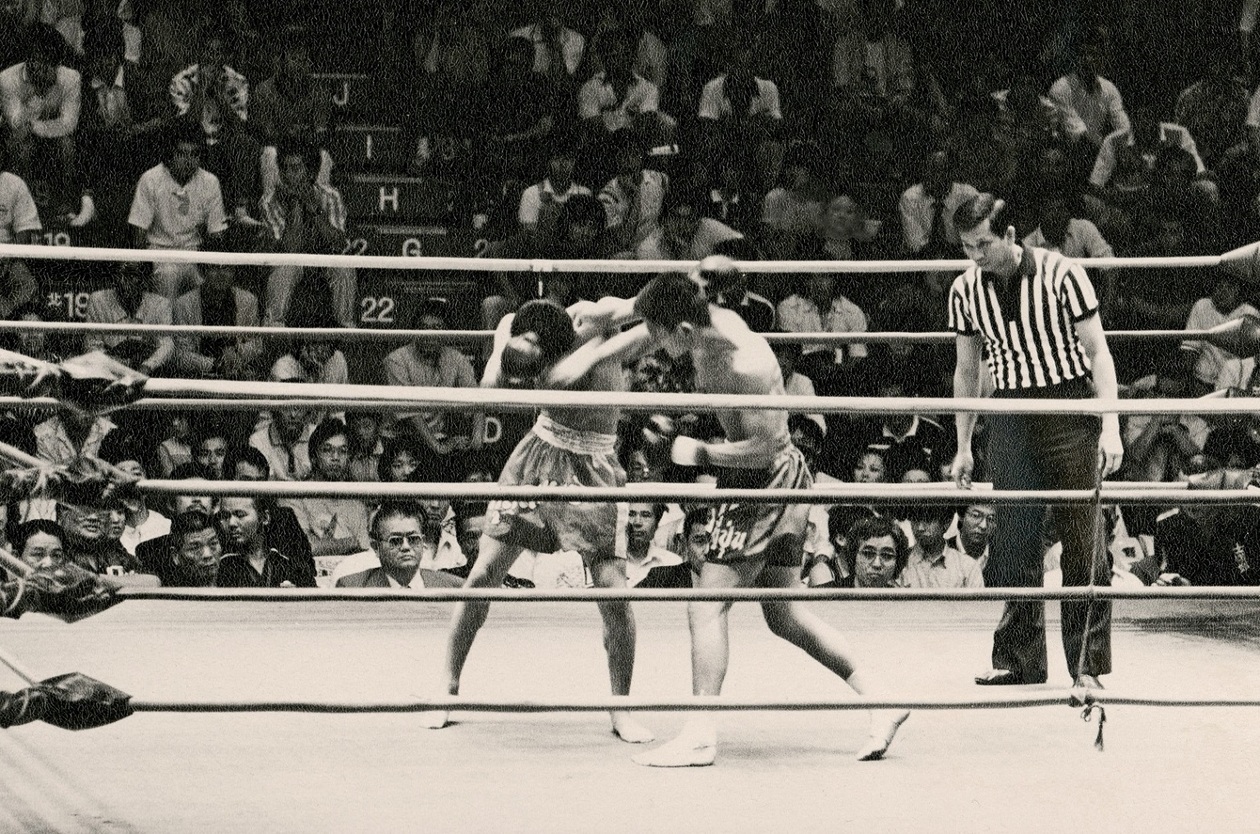

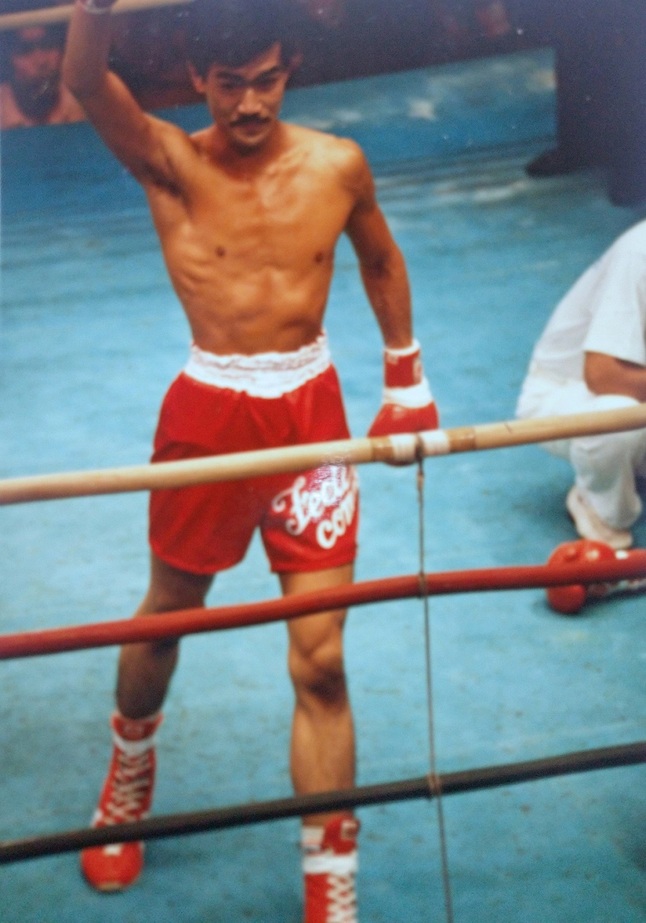

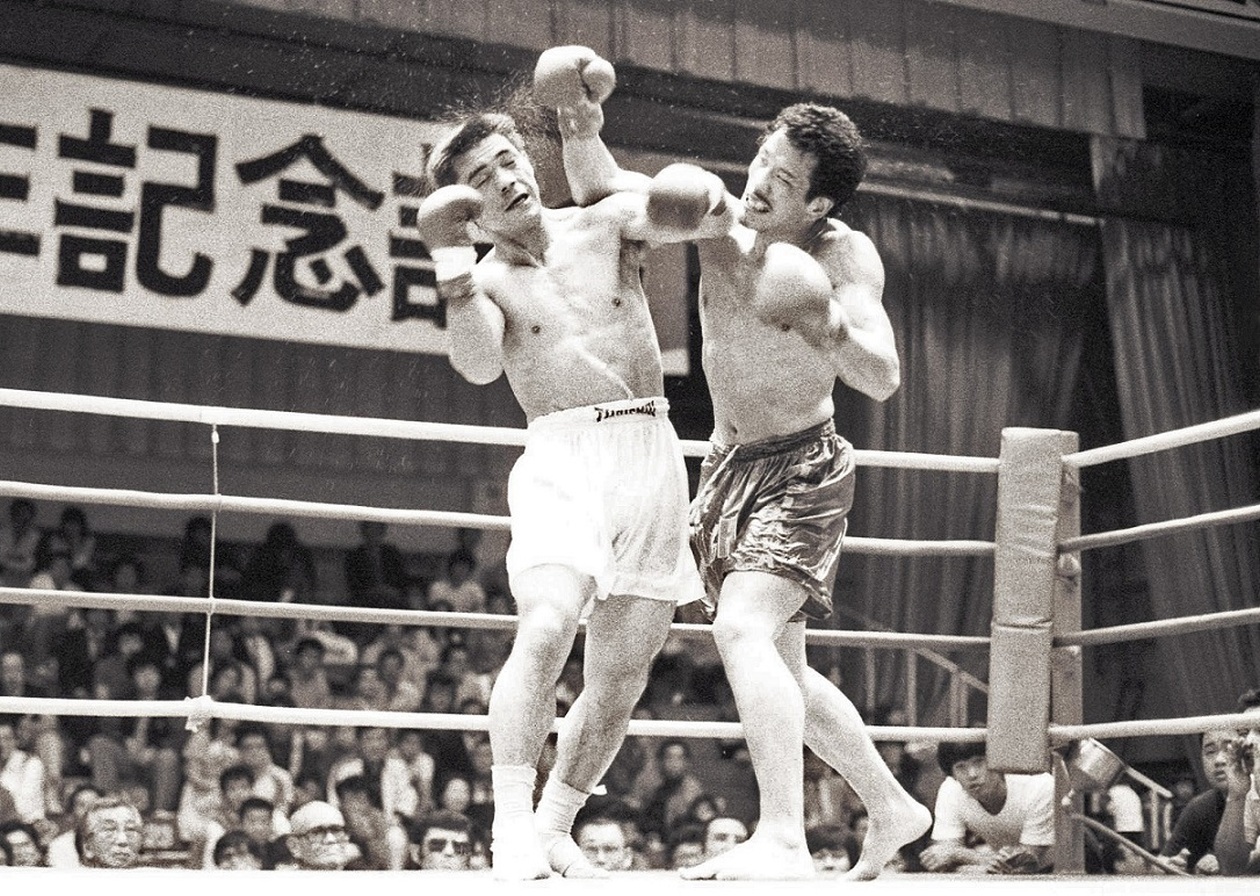

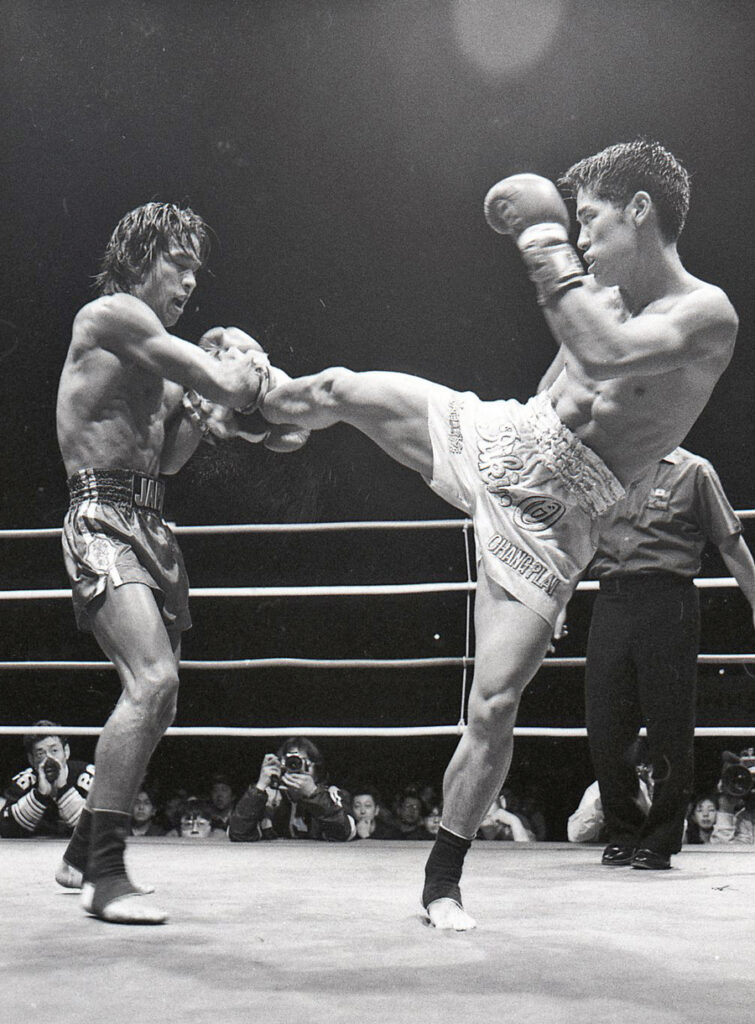

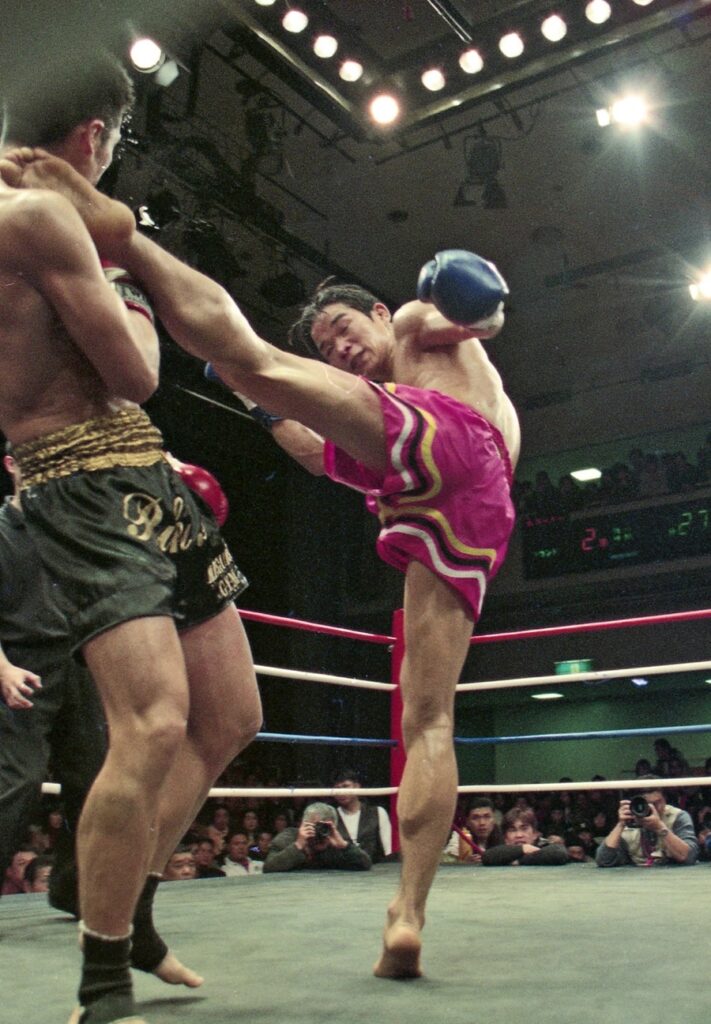

その復帰後もタイのテクニシャンには敗れ、タイ戦は4連敗となったが、1999年5月には5度目のタイ戦で、タイ国南部フェザー級王者、シーナコン・ギャットヨンユットを蹴りとパンチの技で優るコンビネーションで倒し、同年11月に新日本キックボクシング協会企画のタイ国ラジャダムナンスタジアムでの「Fight to MuayThai」に於いてノックアウト勝利を飾り、日本チャンピオンとして威厳を示した。

◆試練に立ち向かう

小野寺力の現役を振り返ると試練と言うより不運な事案も様々存在した。1996年当時のマーシャルアーツ日本キックボクシング連盟から分裂は仕方ない状況ではあったが、対日本戦好カード対決が減ったことは勿体無かった。当時のMA日本フェザー級チャンピオンはワンダーマン室戸(室戸みさき/東金)だったが、小野寺が挑戦権を得たこのカードはファンや関係者皆が楽しみだっただろう(決定直後に室戸は王座返上したが、本人の意図ではないだろうと推測される)。

1997年夏、キックボクシングよりもテレビの影響で世間の注目を浴びた人気イベントのK-1では、ヘビー級中心から新たに軽量級(フェザー級域)トーナメントも始まり、新日本キックボクシング協会から小野寺力にも出場要請があったが、キックボクサーの本道を貫く信念を持って出場を拒み、罪の無いまま半年間の理不尽な出場停止処分を受けたが、復活の日までジッと耐え、練習の日々を送っていた(この時期を利用したタイ遠征が被る)。

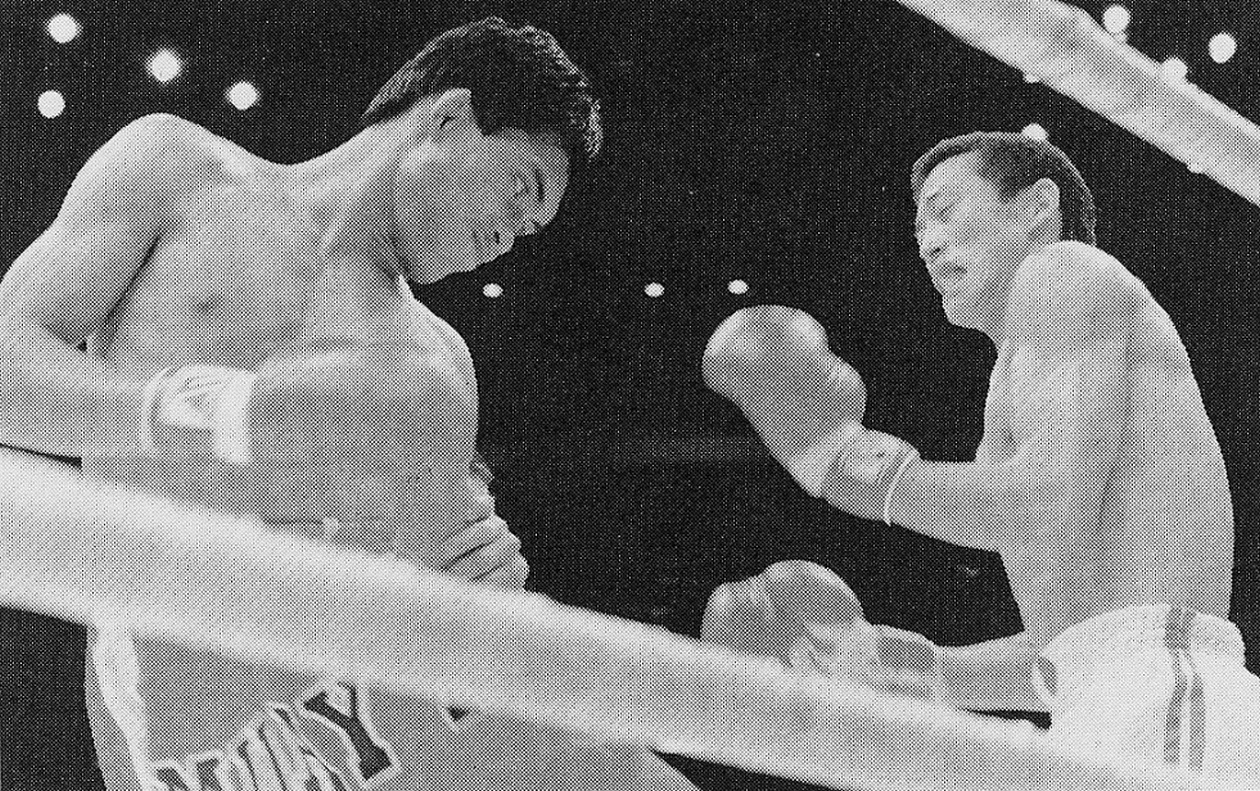

相次ぐ試練の最大の難関は、ハードパンチャーの宿命である拳の故障の連続だった。2000年頃から続いた右拳の負傷。右ストレートがしっかり打てぬハンディーは苦しかった。拳の回復は予想以上に時間が掛かり、そんな最中の2001年1月に、朴炳圭(朴龍/韓国)戦ではハイキック喰らってあっさり倒されたことは衝撃だった。

2000年5月、筋肉増強から来る減量苦もあって王座返上したが、2001年7月、後に王座獲得した小出智(治政館)との新旧チャンピオン対決では再び右拳と更に左拳を負傷し、両手が全く使えないまま後半の反撃を許して引分けとなる不運。

トップクラスの立場に陰りが見え始めたのもこの頃で、「小野寺の時代は終わった」という世間の声も聞かれ始めた。王座返上以降、チャンピオンベルトを巻いた姿は見られなくなったが、「価値ある座にある者をブッ倒し、己がより価値ある男になる」と最高峰に目標を掲げて現役を続行。

2002年9月、小野寺力が渋谷アックスで自主興行「GREATEST HITS!」を開催し、この復帰戦はタイのラタナサック・サックタウィーをラストラウンドで圧倒のラッシュで大差判定勝利して存在感を示した。

ジム経営に乗り出した時期でもあり、拳負傷の影響もあってブランクを作ったが、2005年10月には、これも自主興行「NO KICK NO LIFE」を大田区体育館で開催した引退興行となった。

先輩・飛鳥信也から始まった目黒ジムの伝統、現役最後の試合で完全燃焼するに値する最強の相手にタイの現役二大殿堂フェザー級チャンピオン、アヌワット・ゲオサムリットを迎え、ハイキックで攻勢も見せたが第2ラウンド、アヌワット得意のパンチ強打を受け3ノックダウンで倒される玉砕で現役を締め括った。

◆新時代へプロモーターとしての挑戦

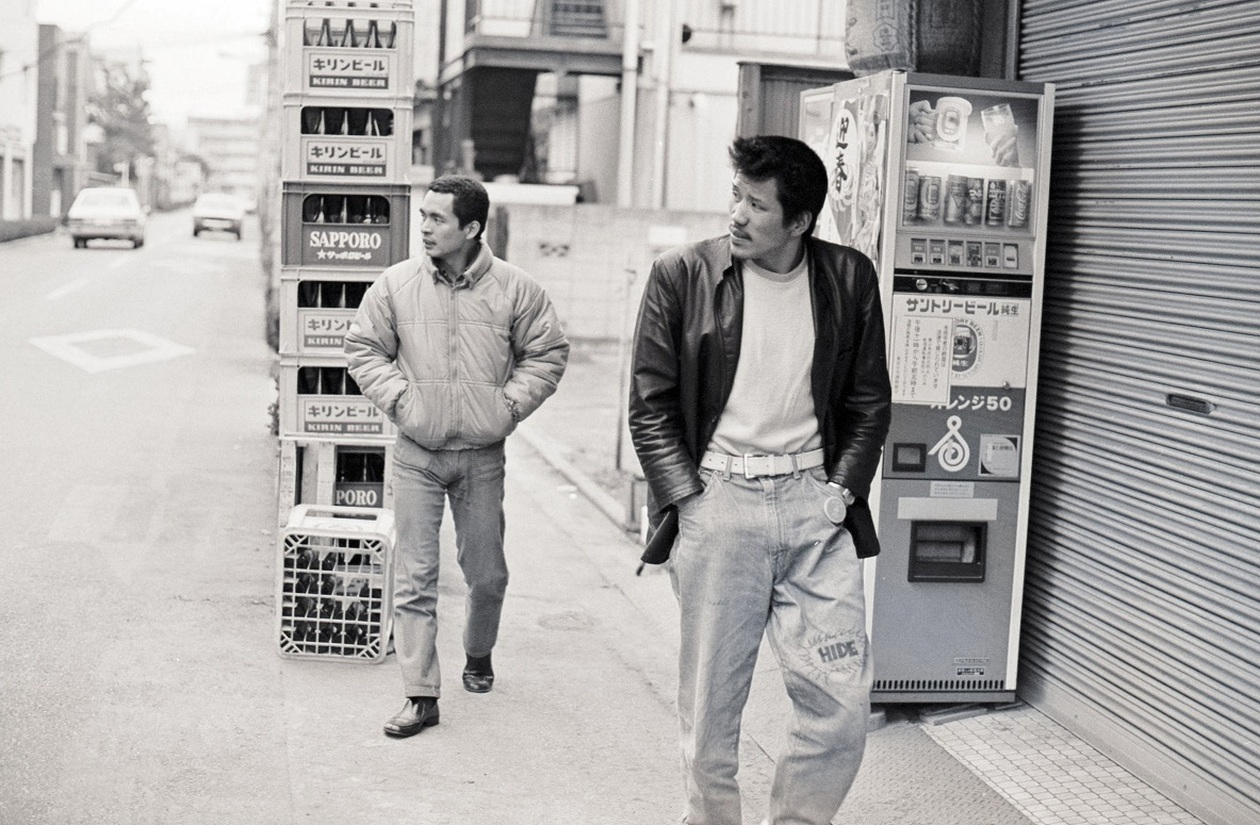

現役時代の小野寺は、ジムやプライベートでは目黒ジム・野口和子代表やトレーナーの指示には礼儀正しく従い、優しい口調と笑顔で周囲からは「リキちゃん」という愛称で親しまれた。性格的にもフレンドリーな小野寺は、芸能界からの誘いも多く、テレビ出演も増していた。若さゆえの暴走を心配した野口和子代表からは、「立場が上にいくほど頭を下げなきゃダメよ!」と忠告されたことで、小野寺本人も当然自覚を持っていた。

当時のブルース京田トレーナーは、「小野寺は教えたことがすぐに出来たのが印象的です。ブレイクした後も天狗にならなかったし、ずっと謙虚でした。私は教えるのが下手でトレーナーは向いていないと思っていましたが、彼によってトレーナーを続ける気力が湧き、他の選手にもミット持って教えて自分の成長にも繋がりました。感謝です!」という。人の運命も好転させる小野寺は芸能界仲間にも慕われるようになり、人脈が広がったのは当然のことだろう。

この人脈から多くの協力者を得て、現役時代の2003年11月にRIKIXジムを大田区の大岡山に開設し、2011年4月21日、川崎市の小田急線百合ヶ丘駅前にRIKIXジム百合ヶ丘店を開設。その後、横浜店、三田店、湘南店と現在5店舗を拡大経営している。

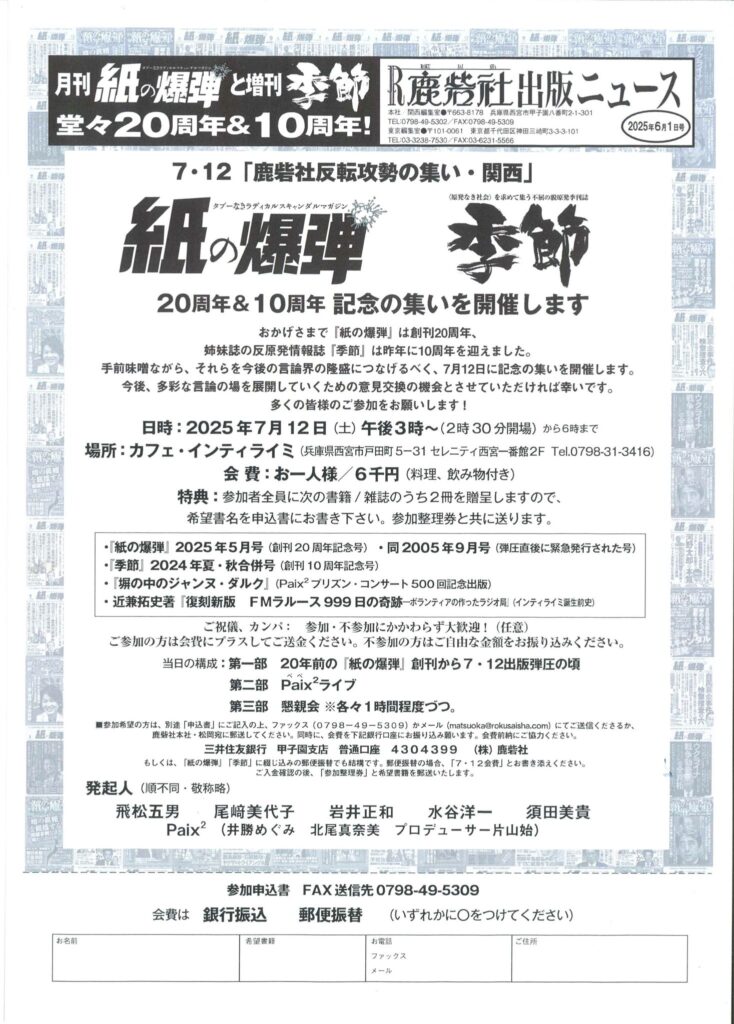

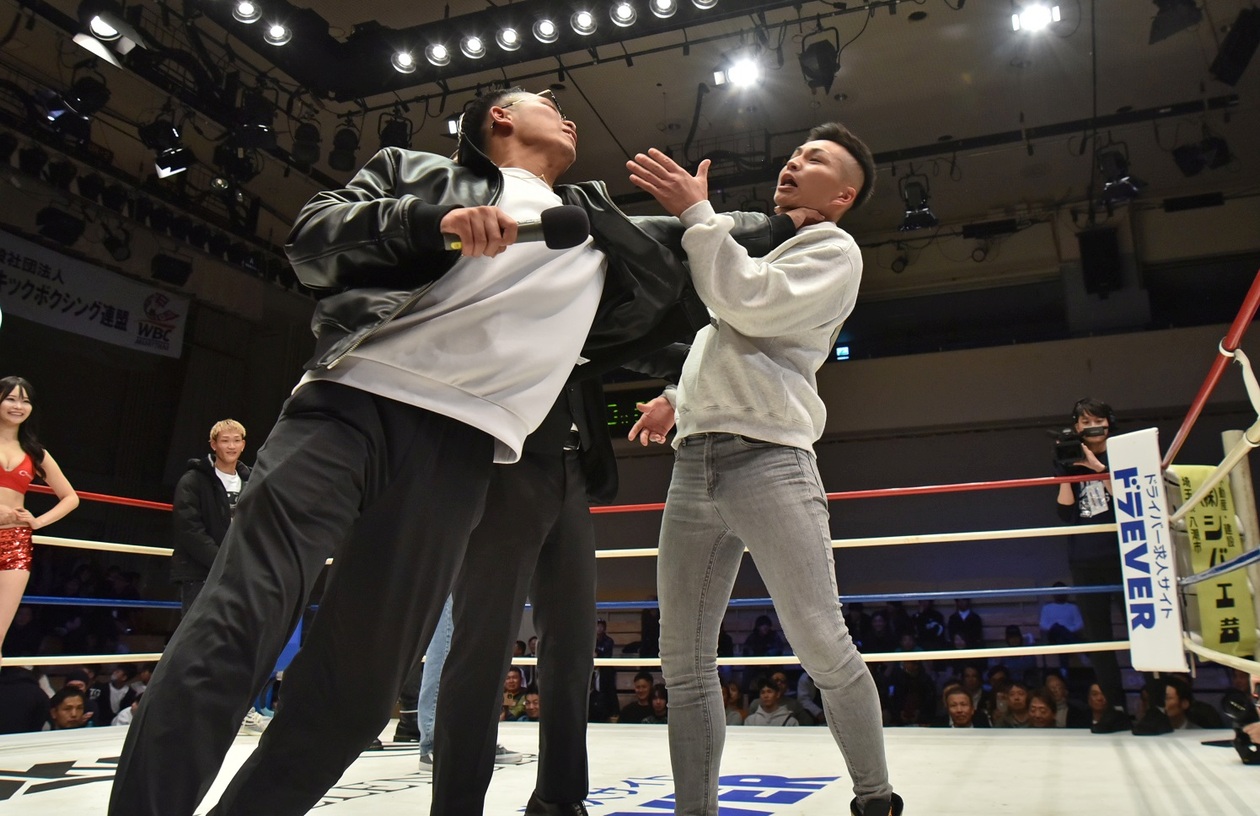

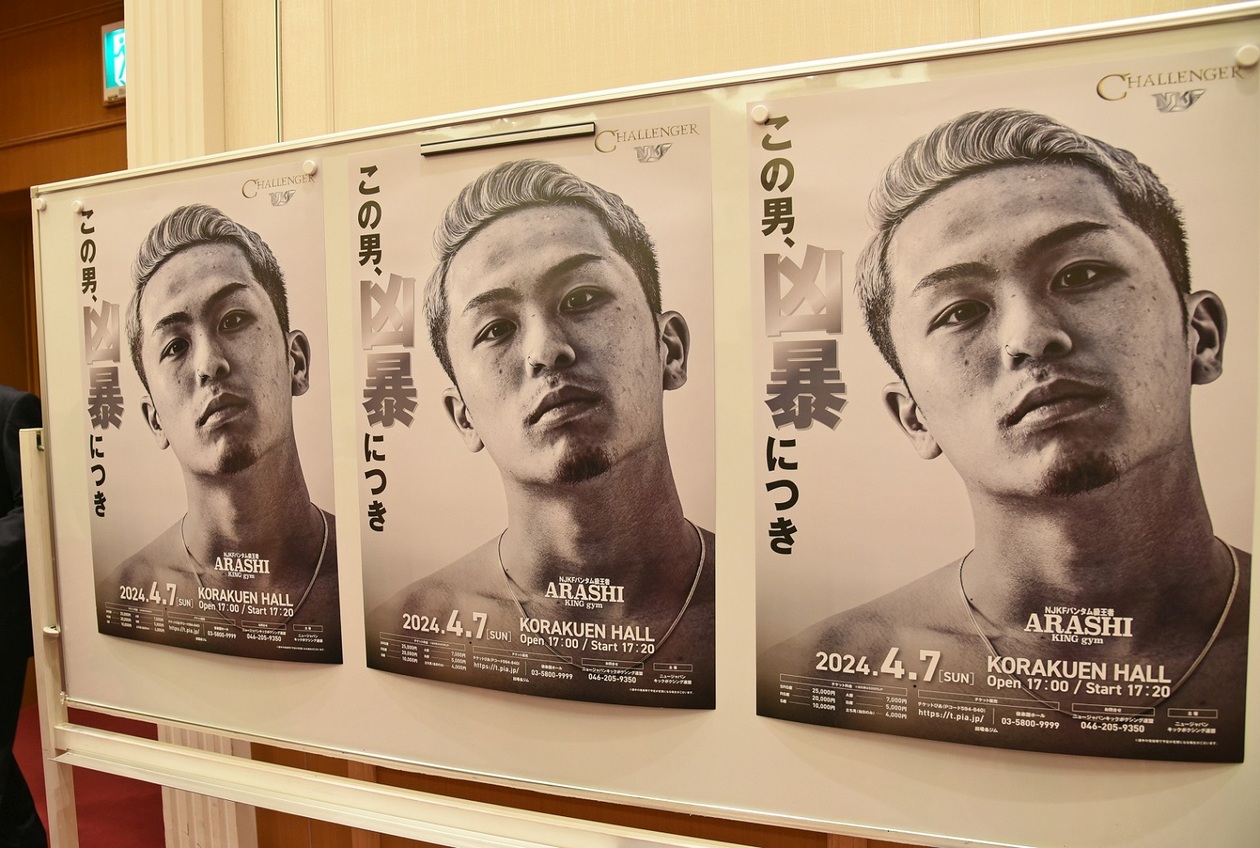

2014年にはNO KICK NO LIFEイベントを正式に立ち上げ、2月11日を“キックボクシングの日”にしようと、なるべくこの日を目途に大田区総合体育館で開催。古きを大切に新しきを取り入れ、プロモーターとして躍進し始めた。

2016年9月には新たなイベント「KNOCK OUT」に誘われ移行したが、諸々事情はあったと推測されるが3年で退いてNO KICK NO LIFEを復活。不定期ではあるが再び大田区総合体育館で豪華イベントも行ない、現在も次なるイベントを計画している模様である。

現在は小野寺力の下で育った10名程のプロ選手が成長。各団体、各プロモーション興行からのオファーに応え、試合出場が充実している様子である。今後は国内から世界へ、チャンピオン誕生も近いだろう。

※補足ながら、“キックの鬼~ちゃん”とは過去、ナイタイスポーツ紙で小野寺力氏にコラムをお願いした際のタイトルです。キックの鬼ながら優しいお兄さんを意味しています。

《格闘群雄伝》バックナンバー https://www.rokusaisha.com/wp/?cat=88

▼堀田春樹(ほった・はるき)[撮影・文]

昭和のキックボクシングから業界に潜入。フリーランス・カメラマンとして『スポーツライフ』、『ナイタイ』、『実話ナックルズ』などにキックレポートを寄稿展開。タイではムエタイジム生活も経験し、その縁からタイ仏門にも一時出家。最近のモットーは「悔いの無い完全燃焼の終活」