◆秋が大好きだった京都青春時代、そしていまは……

季節はもう秋。

9月に入っても今年の日本はいまだ残暑厳しいようだが、ピョンヤンの9月は涼気を感じる日々の始まりを告げる。9月初旬の日中は30度を上回ったが朝夕は涼しく中旬からはもうすっかり秋の色が濃い。

周辺の協同農場ではトウモロコシの刈り入れが終わり、田圃はたわわに実った稲穂の黄金色に染まり秋風が稲穂を優しく撫でていく、それは稲穂が風の接吻を受けているかのよう。

まさに「ロックと革命in京都」に託したラブソング、Stingの“Fields of Gold”の世界。

風が大麦をなでるとき

嫉妬する空の太陽に言うんだ

黄金の世界を歩んだと

輝く世界に生きたと

二人の黄金の世界

「京都青春記」時代の私は季節といえば秋が大好きだった。それも紅葉も終わり落葉の晩秋から初冬の風情、枯れ葉をカサコソ踏みしめながら落葉後の枯れ木立の森を歩く……誰かと語り合いながら、ならもっと様になる。それが私の好きだった「枯れ葉と枯れ木立」の秋のイメージ。

それは枯山水とか「侘び、寂びの世界」とはちょっとちがう。たぶん「飾り立てるのがファッションかもしれないが、人の目を欺いてはいけない」、“悠久の黒”ファッションの山本耀司の感覚に近い。

「戦後日本はおかしい」── 敗戦でアメリカには頭を下げたがアジアには頭を下げなかった戦後日本、「アメリカに追いつけ追い越せ」の「飾り立てた」昼間の日本に違和感を持っていたのが京都時代の私、だから春や夏のように華やいだ季節はどこか肌に合わなかったのだろう。

世間的には「ひねくれ者」、屈折した青春というのかもしれない。でも本人はそんなことは意識もしなかった。当時はそれが私の自然体だと思っていたから。

“裸のラリーズ”水谷孝が夜の世界を歌い、「漆黒の闇にこそ真実と創造がある」というようなことを語っていたが、それと似ている心情世界だった思う。

そんな世界から心機一新、「革命家になる」! と「よど号」で朝鮮に飛んで来てからは四季折々の風情を楽しめるようになった。それだけ前向きになったということだろう。

ちょっとイントロダクションが長くなったが、今年の秋は風情を楽しむといった心境にはなれないというのが本題。

9月に入って不穏な空気を感じる事態が世界で起きている。

◆ゼレンスキー「最後の勝利のための4つの提案」に漂う不穏な空気

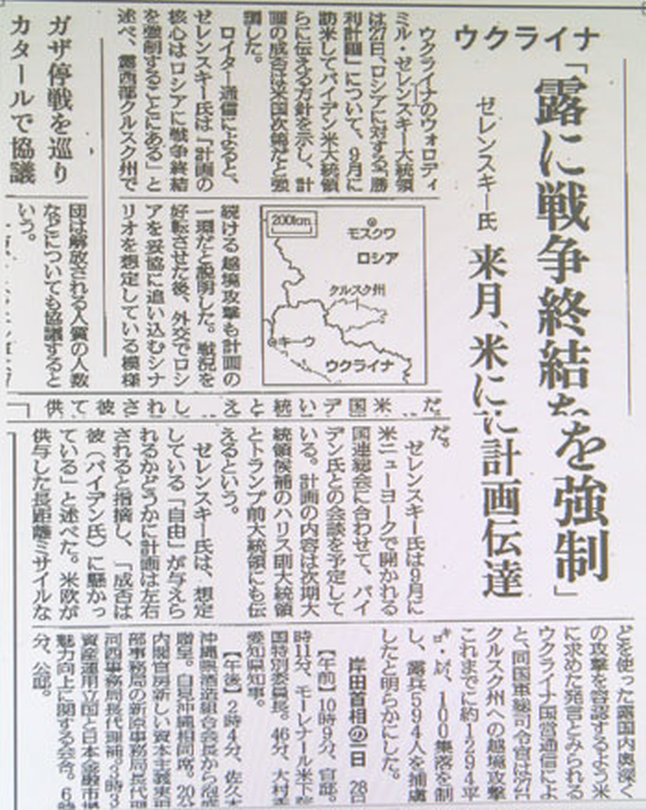

8月27日、ウクライナのゼレンスキー大統領は「4つの最後の勝利計画」を発表、これを9月末の国連総会に合わせた訪米時にバイデン米大統領に伝えるとした。

その勝利計画の第一はロシア領内のクルスク州への侵攻、第二は米欧供与の長射程ミサイルのロシア領内への攻撃使用許可を得ること、第三はロシアに外交的に戦争を終わらせるようにすること、第四はロシアに経済的圧力をかけることとした。

目的は「ロシアに戦争終結を強制すること」だそうだ。これをプーチン大統領が聞いたら、それこそ「へそが茶を沸かす」、ちゃんちゃらおかしい「悪い冗談」と言うだろう。

だが最近の米国の動きを見ていると、それが「悪い冗談」と笑い飛ばせないものがある、いや「窮鼠(きゅうそ)、猫を噛む」の譬(たと)えにあるように「窮鼠」が何をやるかわかったものではない危険な空気を感じさせる。

ゼレンスキーの「最後の勝利計画」の核心は、第二の「ロシア領内攻撃への米欧供与の長射程ミサイル使用許可」を得ることにある。ゼレンスキーは「成否の鍵は彼(バイデン大統領)にかかっている」と米国の決意を促す強気を見せた。この強気は単なる「強がり」ではない根拠のある強気のように思える現実が生まれつつある。

これまで一貫して米欧はこの「使用許可」を与えなかった。ロシアとNATOとの全面戦争に発展することを恐れたからだ。事実、このゼレンスキー発言を受けてプーチン大統領は「もし米欧供与の長射程ミサイルがロシア領内攻撃に使用されたなら、この戦争は新しい次元に入る」、すなわち「ウクライナとの戦争からNATOとの戦争の段階に入る」と強い警告を発した。

にもかかわらず米欧は慎重姿勢を変え「使用許可」にゴーサインをする空気がいま生まれている。

9月13日、バイデン米大統領とスタイマー英首相がホワイトハウスで会談、この問題を協議した。会談冒頭でバイデン大統領は「プーチンは勝利しない。ウクライナが勝利する」と述べたそうだが、会談内容については「支援は必要な限り継続する」とのみ公表された。

この米英首脳会談を伝えたニューヨークタイムス紙は、「英仏が供与した長射程ミサイルでの攻撃を認める見込みだ」と報じた。ただし米供与の地対地ミサイル「ATACMS」使用容認については依然、慎重だと付け加えたが……。

これは米欧が「一線を越えた」ことを意味する。プーチン大統領の言う「新しい次元の戦争、ロシアとNATOとの戦争」に入ることも辞さない挙に出たとも言えるだろう。

この連載で私は米国は敗北確定のウクライナは諦めて「対中対決に集中する」だろうと述べてきた。だがどうも風向きが変わってきたのではないかと思う。

いまやウクライナの敗北は確定的と世界の誰もが見ている。ロシア領内侵攻という「鳴り物入り」のクルスク州一部地域占領も雲行きが怪しくなってきている。ロシア軍がゆっくりと攻勢をかけ始めた。「熊のお尻を蚊が刺した」程度と言われる「侵攻」だから急ぐ必要がないのだろう。でもロシアの発表では空挺部隊と海兵隊とで10部落を解放した。侵攻したウクライナ軍は援軍もなく挟撃の危険にもさらされているという。

昨年5月以来のウクライナ軍の「反転攻勢」は挫折して久しいどころかロシア軍の逆攻勢で後退に次ぐ後退を強いられている。東部の独立を宣言したロシア人居住地域、ドネツク州など、または南部の州もロシア軍が完全掌握するのは時間の問題だろう。兵器も慢性不足、かつ新たな徴兵令も「刑免除取引」に応じた刑務所囚人が応じたのがせいぜいの兵員不足に悩むウクライナ軍にこれを押し返す力はない。政権内の不協和音は拡大、国民の政権支持率も下落一途、徴兵逃れに必死の国民に戦う気力は期待できない。

このままでは「ウクイライナは惨敗必至」とウクライナ擁護の「識者」まで言い始めている。誰の目にもそうとしか映らない事態にまでウクライナは追いつめられている。

しかしながら9月に生じた新しい空気の変化は、米国がこの明確な「ウクライナ惨敗」のままで終わることをよしとしない決意を示したかに見える。なぜなら「ウクライナ惨敗」=「米覇権秩序の崩壊」不可避を意味する、そうなれば「対中対決に集中する」どころの事態ではなくなる、ゆえに敢えて「ロシアとNATOの戦争になる」危険を冒してでも「ロシアに惨敗」という現局面を変える、ここに米覇権死活の活路を求めた、そう見るべきではないのか。

しかしながら「ウクライナ支援」は、米欧日「G7」諸国以外の世界の諸国、特に絶対多数を占めるグローバルサウス諸国の反発を呼んで久しい。そのうえ「ロシアとNATOの戦争」ともなれば世界からの猛反対に合い、さらに国際的孤立を深めるのは火を見るより明らかだ。でもそれを押してでも「一線を越えざるをえない」ところまで「G7」の生命線「米覇権秩序」は窮状に追い込まれている。

まさに「窮鼠」! それが米国を中心とする「G7」グループ、いまや時代の遺物になった旧帝国主義列強諸国の現在位置だと言える。

また空気の変化を示すもう一つの根拠は、「私が大統領になればウクライナ戦争を24時間以内に終わらせる」、そして「対中対決に集中する」と言っていたトランプが大統領選で急に失速していることだ。9月の大統領選TV討論会でトランプは日頃の鋭気も冴えもなくハリスにいいようにやられた。かつての「いまトラ」「確トラ」から「いまリス(ハリス)」へと急変の事態もどう見ても異常だ。ハリスはバイデン路線の継承者、「ウクライナ支援は継続」論者だ。「確トラ」から「いまリス」への急変も「ウクライナ惨敗」で終わらせてはならない、そのためには「戦争が新しい次元に入る」ことがあろうとも米覇権の命運をここに賭けざるを得なくなった窮余の米国の「決心」の反映と見るべきではないだろうか。

だとすれば、ウクライナのロシア領内攻撃への米欧供与の長射程ミサイル使用を引き金に「ロシアとNATOの戦争」になる。それがどういう形になるかいまはわからない。

例えば、ロシア軍占領の東部、南部への「反転攻勢」にNATO軍が加勢する、少なくとも英仏独軍、在欧米軍が劣勢挽回のための軍事的支援、新鋭航空機と飛行士、新鋭ミサイルを扱える部隊を送るくらいはやらねばならないだろう。これに対してロシアはどう対抗措置をとるか? 英仏独の軍事基地や在欧米軍基地への攻撃だってありえないことではなくなる。

米国がどこまで勝算があってやるのか? おそらくそんなものはないだろう。文字通り「窮鼠、猫を噛む」だからかえって危ない。

この9月に生まれた不穏な空気が果たしてどうなるのか?

その一つの指標は9月24日の国連総会出席で訪米するゼンレンスキーに米欧がどう回答を出すかだろう。すでに米国は国連総会出席の欧州関係国首脳らと「ロシア領内への米欧供与の長射程ミサイル使用許可」問題を協議するとしている。この結果を注視する必要があるだろう。

◆日豪「準軍事同盟国」化の意味

ウクライナをめぐる対ロ戦争に集中するとはいっても、それは窮余の策ということで「対中対決に集中」は一時棚上げしただけで「中国征伐戦争」を放棄するわけでも放置するわけでもない。米国の覇権秩序瓦解からの回復戦略でその主敵はあくまで中国だということに変わりはない。だからその最前線を担うことになる日本への「国際秩序を護る」戦争国化、対中代理“核”戦争国化要求は強化されることはあっても弱化することはありえない。

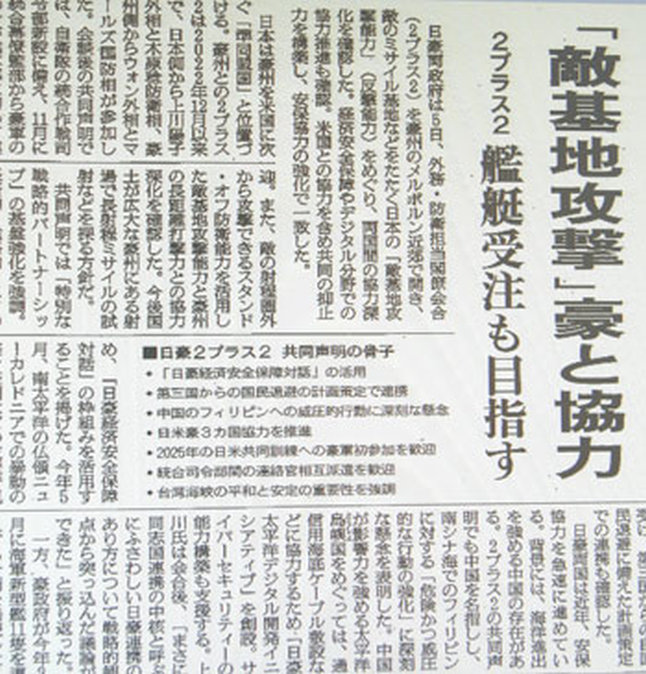

9月5日、メルボルンで日豪の外務・防衛担当閣僚会合「2プラス2」が持たれた。

日本は豪州を米国に次ぐ「準同盟国」と位置づけているが、今回は対中対決の「準軍事同盟国」化に大きく一歩を踏みだした。

その一つは「敵基地攻撃能力」での両国間の協力深化を確認したことだ。

具体的には「敵基地攻撃能力」の核心である敵の射程圏外から攻撃可能なスタンドオフ・ミサイル(中距離ミサイル)活用面での協力、豪州の広大な領土での陸自新設のスタンドオフ・ミサイル部隊の試射を行うことなどに合意した。

また一つは、自衛隊に新設が決まった統合作戦司令部稼働に向けて、11月には現在の自衛隊統合幕僚監部から豪軍の統合作戦本部に連絡官の派遣を合意した。対中戦争時の作戦指揮での連携体制確立によって、在日米軍に新設の統合軍司令部の指揮下で日豪軍が有事作戦行動をとれる体制を築いたということだ。

これは日豪間には日米安保同盟のような軍事同盟関係はないが、実質的には「準軍事同盟」関係に入ったことを意味するものだ。もちろん対中戦争を念頭に置いた「準軍事同盟」だ。

こうした日豪政府の動きの背景には米国の同盟関係転換政策、“ハブ&スポーク状”同盟から“格子状”同盟への転換がある。これについてはこの連載⑥で触れた重要なことだが、とてもわかりにくい概念なので重複を恐れず少し説明させていただく。

“ハブ&スポーク状”同盟とは、自転車の車輪の中心部のハブ、そのハブにつながる無数のスポークが車輪を支える構造に譬(たと)えた同盟構造を指す。ハブとなる中心に米国があってその中心から伸びるスポーク(同盟)で各国がつながる、つまり米国が各国個別に同盟を結び、各国が軍事大国、米一国に依存する同盟関係を指す。

“格子状”同盟とはインド太平洋地域の日韓、日比、日豪が格子状に重なるような同盟構造への取組を行うことだ。もちろん各国は米国と同盟関係にある、だが「米国だけに頼るな」ということ、この地域各国が相互に「独自の同盟関係」を結びアジアでの米覇権秩序を守れということだ。米国の要求は日本が基軸になって各国と「独自の同盟関係」を結ぶことだ。もちろんこの各同盟への指揮権は米軍が握る、そしてこの同盟の矛先は中国だ。

これはいわば「アジア版NATO」に向けた取組と言えるだろう。言葉を換えればアジアにおける対中代理戦争体制だと言えるだろう。余談だが自民党総裁有力候補の石破茂氏は「アジア版NATO」を自己の基本政策課題に挙げている。

今年7月には日本は豪州に続きフィリッピンを「準同盟国」級に格上げし、共同軍事演習への道も開いた。ゆくゆくは日比軍事同盟化が米国の要求だ。しかし日韓、日比、日豪間で軍事同盟を結ぶに当たっては日本の憲法9条がネックになる。有事の際に「戦争のできない日本」、自分と一緒に戦ってくれない日本とは韓国もフィリッピンも豪州も安保軍事同盟を結んでくれはしない。ゆえにこの格子状同盟形成面からも「9条改憲」(実質改憲も含め)が日本に迫られる。これについてはここでは触れない。

何が言いたいかといえば、対ロ戦争に集中するであろう米国だが、アジアにおける対中戦争準備は着々と推進される。

それは4月の岸田訪米以降の日米同盟新時代、「国際秩序を護る」戦争に「最も近い同盟国」日本がアジアで中心的役割を果たすこと、言葉を換えれば「東のウクライナ」の役割を果たすことを迫られることには何の変化もないということだ。

9月の日豪「準軍事同盟国」化に進んだ事実がそのことを証明している。

◆結びとして一言

今回のテーマは“9月に感じる世界の不穏な空気「窮鼠、猫を噛む」、「国際秩序を護る」戦争”だが、アジアで「国際秩序を護る」戦争の最前線に立たされるのがわが日本だということを強調しておきたい。

いま秋の政局の季節、9月の自民党総裁選、立憲民主党代表選から10~11月に予想される解散、総選挙がある。しかしいまだ岸田首相国賓訪米に始まる日米同盟新時代が迫るわが国の「国際秩序を護る」戦争国化、対中・代理“核”戦争国化が政治争点になることはない。しかし国民の目に見えない形で、あるいは「専守防衛の範囲内」と国民を欺く手法でそれは着々と確実に進められている。

石破茂氏が「アジア版NATO」に触れるとか、高市早苗氏が「核持ち込み容認論」を唱えるとかはあるが、それは断片的な個人的見解の域を出ず、核心をついた議論は避けられている。自民にせよ立民にせよ総裁や代表をめざす政治家なら日米同盟新時代の要求が何かを知らないはずがない。そういう意味で私には既存の与野党政治家は国民を欺いているとしか思えない。

「国際秩序を護る」戦争国になるなど国民が認めるはずがない、ましてやそのための9条改憲や非核の放棄など言えば、国民的反対にあって対中・代理“核”戦争国化などいっぺんに吹っ飛んでしまう。だから政治家はわかっていても正面から国民には問わないで政治家同士で事を決めてしまう。

石破茂氏のTV討論での発言はその典型だ。「9条第二項・交戦権否認、戦力不保持の削除」改憲は必要だが、改憲を問う国民投票にかけるには長い時間がかかるから安全保障基本法でそれに代える(実質改憲をやるということ)、それを国会で審議、採択すればよい」-つまり日米基軸で一致する議会内の政治家同士の談合で決める、国民は適当な説明で欺けるといういまの政治家心理の露骨な表現だと思う。

泉房穂さん式に言えば「いったい誰の顔見て政治やっとるんや」だが、アメリカの顔を見て国民の顔は見ない、それが「日米基軸は不変」が口癖の既存政党の政治家たちだ。もちろん既存の政党(自民も含め)にも良心的な人たちもいるだろうが、その人たちの声は聞こえてこない。「支持政党なし」、無党派層が絶対多数という現実にあって国民の顔を見てアメリカに堂々と「ダメなものダメ」と言える政治家が出る時、いや出なければならない時だと思う。

そんな政治家が各選挙区に出れば、既存の政党、政治家に愛想を尽かした国民、特に無党派層はまちがいなくその人に投票するだろう。政権交代だって夢じゃない。

瓦解に向かう米覇権秩序、それと運命を共にする「国際秩序を護る」戦争とわかればそれに賛成する日本人はいないだろう。

「言うは易し行うは難し」だが、それを国民に明らかにし正面から問う、そして正しい日本の進路を示す、そんな政治家が必ず出てくると信じたい。

「またピョンヤンからの遠吠えか」と言われそうだが、もっと心に刺さる「遠吠え」を私も心がける決意で、これからも吠えつづけていきたいと思う。

客観的には米覇権秩序瓦解の時代、「米国についていけばなんとかなる時代」は終わったのだから、「戦後日本の革命」はすぐ近くまで来ている! このことを確信するから……

▼若林盛亮(わかばやし・もりあき)

1947年2月滋賀県生れ、長髪問題契機に進学校ドロップアウト、同志社大入学後「裸のラリーズ」結成を経て東大安田講堂で逮捕、1970年によど号赤軍として渡朝、現在「かりの会」「アジアの内の日本の会」会員。HP「ようこそ、よど号日本人村」で情報発信中。

◎ロックと革命 in 京都 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=109

◎ピョンヤンから感じる時代の風 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=105