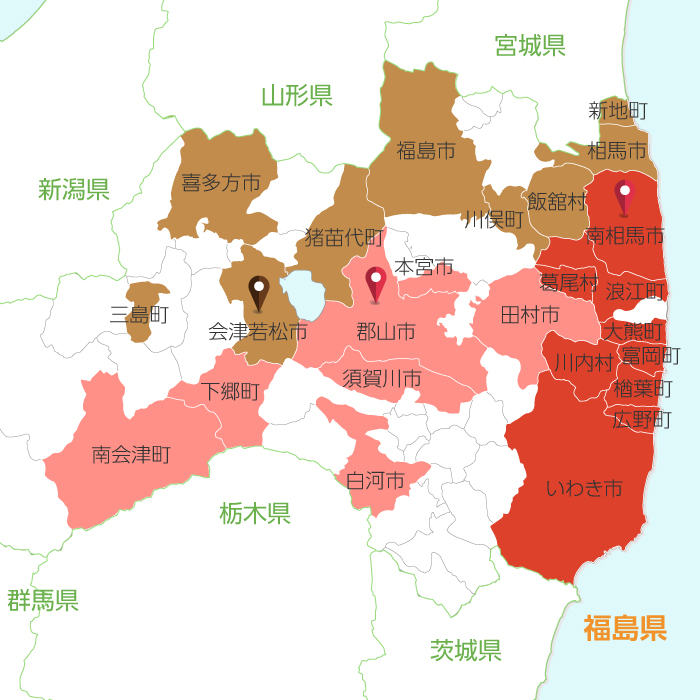

植木律子さんや大貫友夫さん(ともに福島市)が「私たちと簡単には和解できないだろうと思っていました。準備書面を読んでいて、私たちの気持ちを理解していないと毎回毎回思っていましたから」、「本人尋問の時の代理人弁護士の質問内容が、いかにも『あなたたちが恐れる事がおかしいんじゃないか』という内容の繰り返しでしたので、和解拒否は予想していました」と口を揃えたように予想された事とはいえ、東電の強気の姿勢は原告たちを大きく落胆させた。

「12月20日に和解案を手にし、私の闘いが少しでも認められたんだと内心ホッとしました。ところが日も経たないうちに東電が拒否した。なんて酷い事だと思いました。不誠実な東電が嫌になりました」(平井さん)

そうして迎えた判決。

裁判所が認容した精神的損害は、原発事故の発生からわずか9カ月間。2011年12月31日までだった。記者会見では、原告たちは複雑な想いを異口同音に口にした。

「2011年12月31日で自分の精神的被害がまるで終わったという事にはなりませんが、それでも裁判所には私の心の損害を少しは認めてもらえたのかなという意味ではホッとしています。原発事故が起きたのは間違いなく事実ですし、福島市は『自主的避難等対象区域』という線引きをされましたが、放射性物質を含んだ雨や風が福島市を避けてくれるわけでも無く、わが家にも放射能の雨が降りました。空間線量は高くなりました。東電は、その事実にきちんと向き合って謝罪をして欲しい。そして控訴をしないよう望んでおります」

「名も無い庶民が声をあげたという意味では、私自身も原告に加わった事を誇りに思っています。目に見えない『精神的損害』をどう表現して主張するかにすごく苦労しました。2011年12月31日までしか認められなかった事には疑問が残ります。東電の小早川智明社長が『公訴時効後も最後の1人まで賠償します』という趣旨の事を言っていたのに、表向きの顔と本音とのずれがあるように感じます。ここまでエネルギーを注がないと、目に見えない損害は賠償されないのだなあと、ハードルは高いなあと感じました。孫の健康不安など、心の損害はまだ続きます」

平井さんもこう語っている。

「原発事故が無かったとは1日も思えずに9年間を過ごして来ました。それでも前向きに普通に生活をして、でも心配はあるので線量計を市役所から借りて測ったりしています。モニタリングポストの撤去計画が浮上した時には反対意見も述べました。2011年12月末で損害が終わったわけではありません。ずっと続いています」

東電は原発事故後に「3つの誓い」をたて、「最後の1人まで賠償貫徹」、「和解仲介案の尊重」などと掲げている。しかし、裁判闘争で疲弊しきった被害者が頭を下げて和解を求めても蹴飛ばす。もう闘えないとつぶやく原告の想いをあざ笑うように控訴するのだろうか。

植木さんは「東電の小早川智明社長には、52人一人一人が書いた陳述書や法廷での本人尋問を読んで頂きたいと願うばかりです」と会見で話したが、至極当然の願いだ。だが自らたてた誓いを平気で破るような企業のトップが、被害者たちが涙を流しながら書いた陳述書を読むはずが無い。それもまた現実だ。

野村弁護士は「東電が控訴すればいたずらに被害者を引きずり回し、紛争解決を長引かせる事になる。原発事故を引き起こした社会的責任と、当事者による主張・立証が尽くされた上での判決の重みを真摯に受け止め、今回の判決に従うべきだ」と会見で強調したが、残念ながら争いの舞台は仙台高裁に移される公算が高い。

「それでも原告の皆さんは心配ありません。主張は尽くしていて後は認容額の問題でしょうから仙台高裁での弁論は1回で終わるでしょう。スムーズにいけば夏頃に弁論期日があって、10月頃には判決が言い渡されるかもしれません」(野村弁護士)。

満足出来る判決内容では無いが、受け入れると決めた原告たち。会見で〝前向き〟な言葉が並んだのは、そう自分に言い聞かせなければ崩れ落ちてしまうからだった。

大貫友夫さんは「今日の判決では、放射能を測定する事自体が『原発事故との相当因果関係は認められない』という事で請求が認められませんでした。それは非常に残念です」と悔しさをにじませたが、一方で「十分とは言えませんが精神的損害が認められて良かったと思います。6万8000字の陳述書を書いた2年間が思い浮かびます。娘たちや未来の子どもたちに恥じる事の無いようにとの想いで、この訴訟に加わりました。この6年間、頑張って参りました。この判決を受けた事は誇りに思います。これからも胸を張って生きて行きたいと思います。東電は判決に従って私たちに謝罪してもらいたい。そう強く思っております」とも話した。

夫と二人三脚で闘ってきた大貫節子さんは「判決内容には不服だけれど、もうそろそろ日常生活に戻りたい」と筆者につぶやいた。「あの時のつらさを思い出すのは本当に苦しいので、陳述書を書くのをやめようと何度も思いました。でも、周りに助けてもらいながら書き上げる事が出来て良かったと思います。放射能への不安やつらさを口にしていると日々の生活が暗くなって心が折れてしまう。裁判所で訴えを聴いてもらえた事は私にとっては良かったです」とも。原告たちの複雑な心情が凝縮されているかのような言葉だった。

繰り返すが、東電が支払いを命じられた賠償額は個々の原告に対してでは無く、50人分を合算して約1200万円だ。つまり、平均24万円。これが、今村雅弘復興大臣(当時)が2017年4月4日の記者会見で「裁判だ何だでも、そこのところはやれば良いじゃない」と言い放った「裁判」の現実だった。

しかも、「目安」とされた30万円が支払われる原告はいない。最も少ない人でわずか2万2000円だ。最高で28万6000円。最も多いのが24万2000円(37人)だった。しかも、2人の原告に関しては、和解案では賠償額が示されていたにもかかわらず判決では請求棄却。つまり「ゼロ円」だった。他の原告たちが会見で前向きな言葉を口にしている最中、ずっとうつむいたまま涙を流していた原告もいる事を、私たちは忘れてはならない。庶民の気持ちなど知らない〝永田町の住人〟が軽々しく口にするほど、裁判闘争は甘くない。それを見せつけられたようでもあった。

民事訴訟に「100%の勝利」など無いのだろう。どこかで折り合いをつけなければならない。それはそっくりそのまま、原発事故後も「ここで暮らすしか無い」、「子どもとともに避難したいが難しい」と中通りで暮らし続けた人々の「折り合い」と重なる。

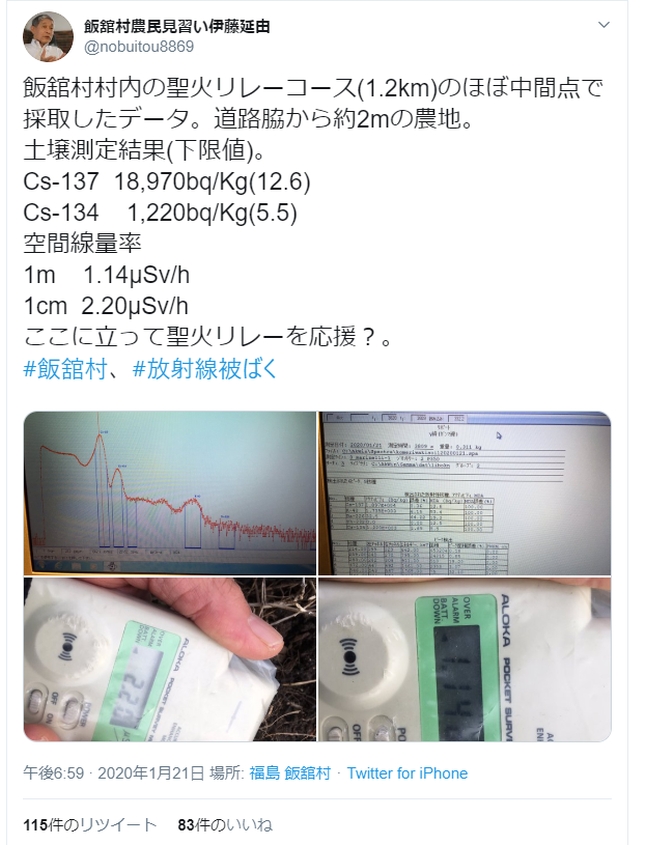

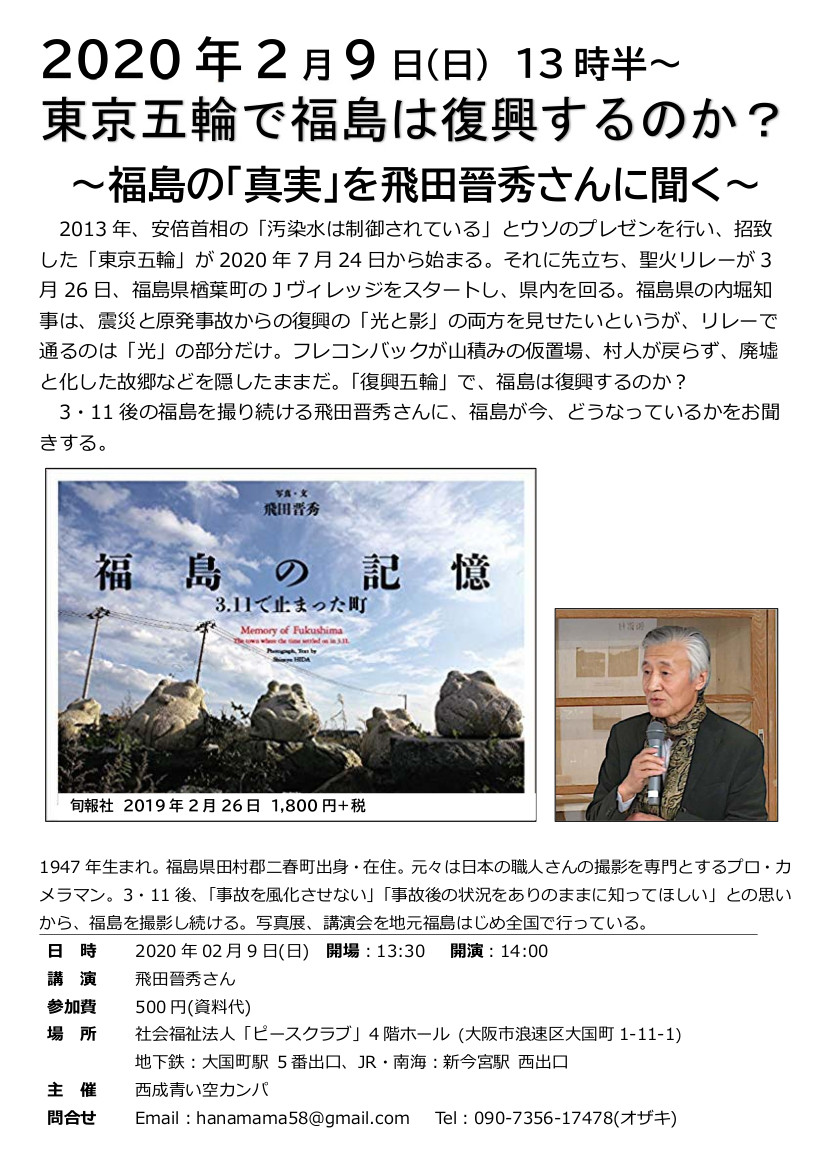

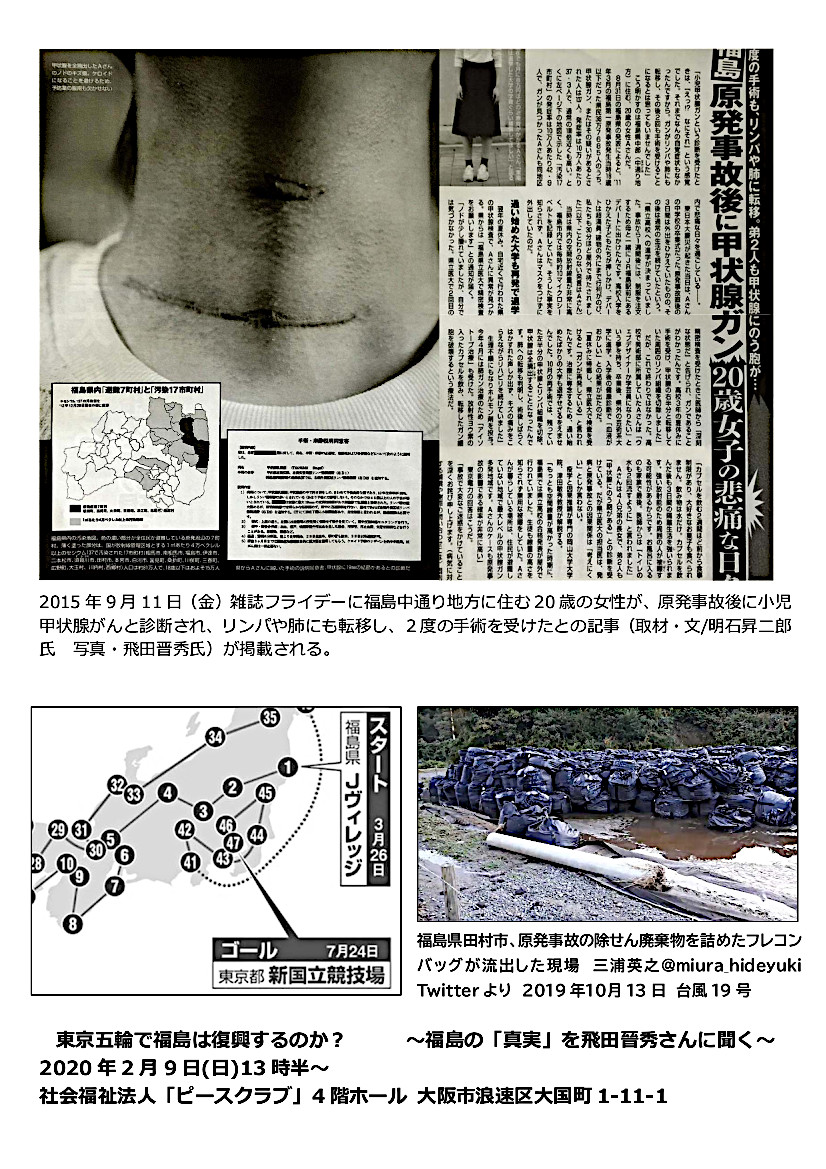

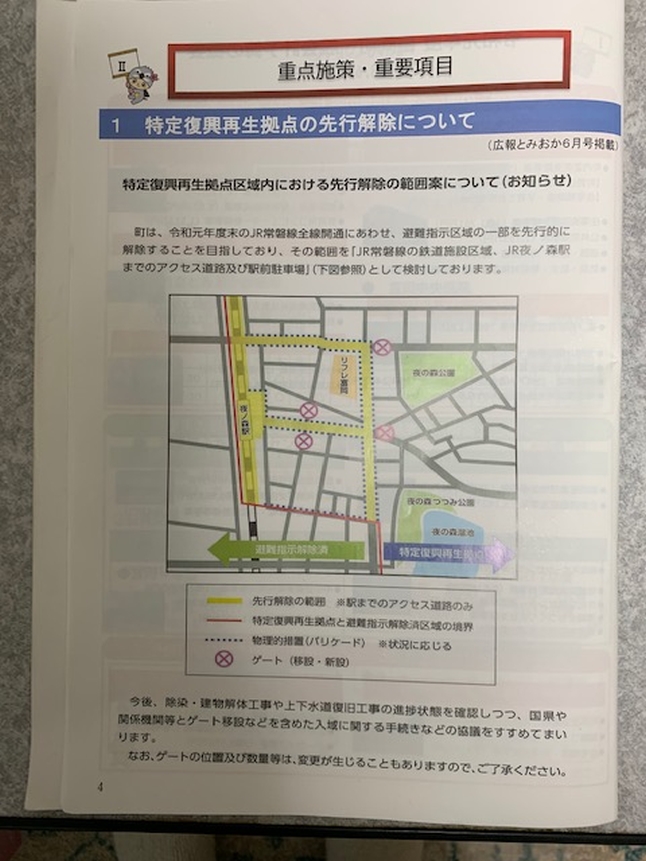

勝訴と敗訴が複雑に絡み合った判決を手に、原告はそれぞれの住まいへ戻って行った。〝復興五輪〟の聖火リレーが3月26日に福島で始まるが、原発事故の被害を訴え続けている人たちが今もいる。原発事故の被害は避難指示区域にとどまらない。浜通りだけが「被災地」では無い。それを教えてくれたのもまた、「中通りに生きる会」の52人だった。

◎「中通りに生きる会」52人の原告たちは本当に東京電力に「勝った」のか? 原発事故損害賠償訴訟・6年間の闘いで得たもの、得られなかったもの

〈前編〉 http://www.rokusaisha.com/wp/?p=34316

〈後編〉 http://www.rokusaisha.com/wp/?p=34323

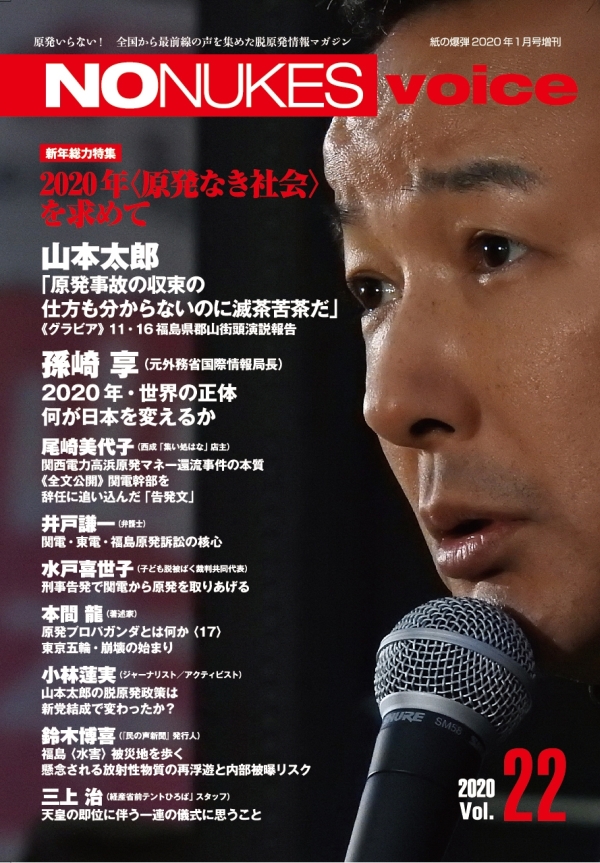

▼鈴木博喜(すずき ひろき)

神奈川県横須賀市生まれ、48歳。地方紙記者を経て、2011年より「民の声新聞」発行人。高速バスで福島県中通りに通いながら、原発事故に伴う被曝問題を中心に避難者訴訟や避難者支援問題、〝復興五輪〟、台風19号水害などの取材を続けている。記事は http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/ で無料で読めます。氏名などの登録は不要。取材費の応援(カンパ)は大歓迎です。