2022年7月時点における全国の朝刊発行部数(一般紙)は2755万部(ABC部数)である。このうちの20%が残紙とすれば、551万部が配達されることなく無駄に廃棄されていることになる。30%が残紙とすれば、827万部が廃棄されていることになる。1日の廃棄量がこの規模であるから、ひと月にすれば、おおよそ1億6530万部から、2億4810万部が廃棄されていることになる。年間に試算すると天文学的な数字になる。「押し紙」は重大な環境問題でもある。

しかし、裁判所も公正取引委員会も、いまだに「押し紙」問題に抜本的なメスを入れようとはしない。新聞社の「押し紙」政策を保護していると言っても過言ではない。新聞社を公権力機関の歯車として取り込むことによりメディアコントロールが可能になるから、「押し紙」を黙認する政策を取っている可能性が高い。

◆書面で20回にわたり減紙を申し入れるも……

筆者は、日本経済新聞(以下日経新聞)を扱う販売店(京都府)が起こした「押し紙」裁判(4月22日判決)の判決文を入手した。判決からすでに半年が過ぎているが、興味深い判決なので内容を紹介しておこう。

この「押し紙」裁判は、販売店主のBさんが2019年の春に起こした。「押し紙」により損害を被ったとして約4700万円の損害賠償などを求めたものである。

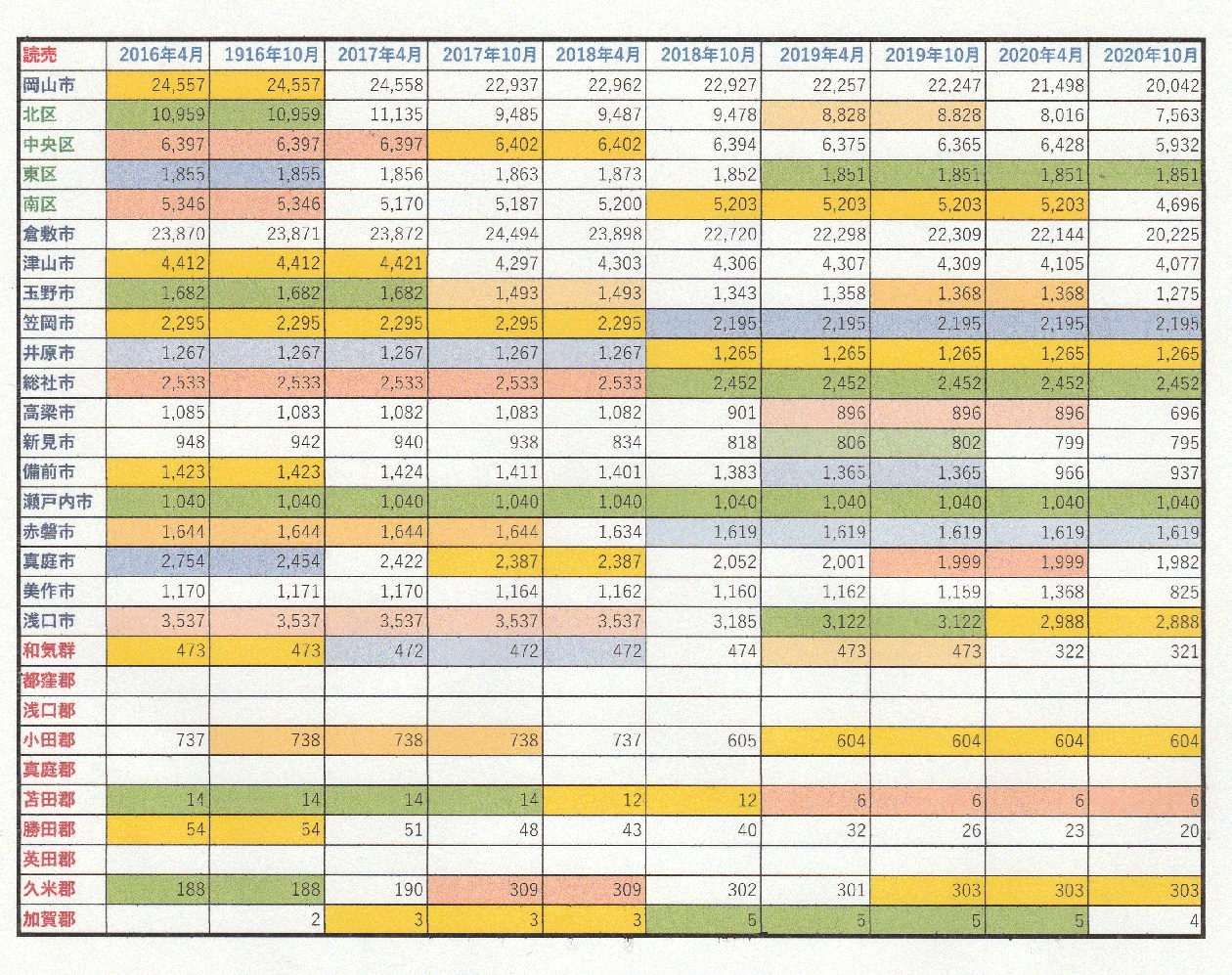

判決によると原告のBさんは、「平成28年9月から平成31年3月まで少なくとも合計20回にわたり、被告の担当者に対し減紙を求めるファクシミリを送信」した。つまり書面で新聞の「注文部数」を減らすように繰り返し申し入れていたのである。

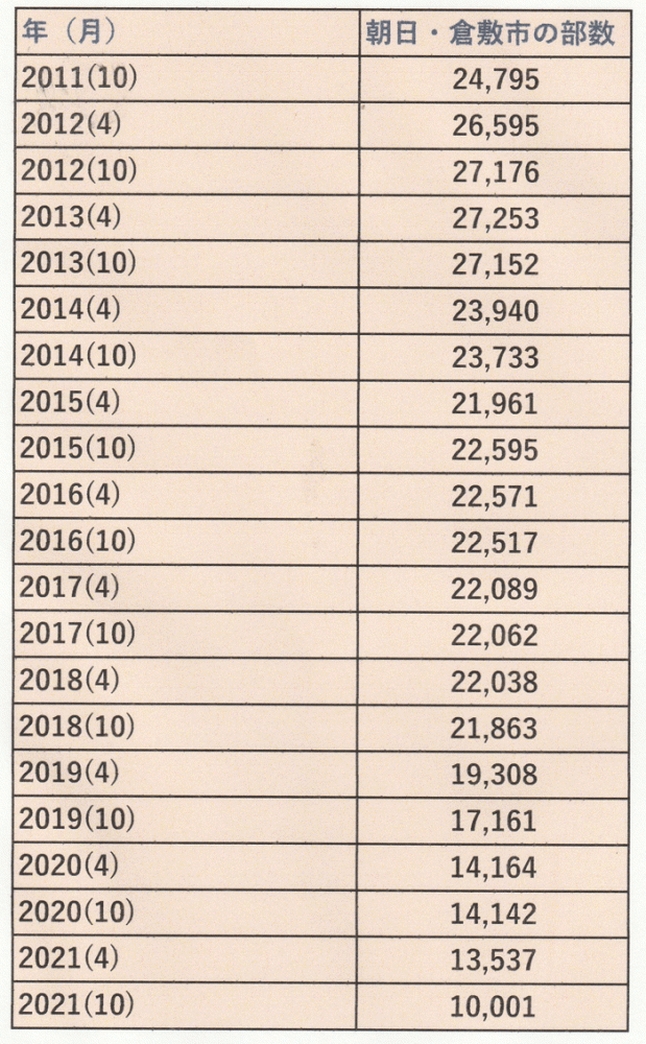

請求の期間は2016年4月から2019年3月の3年間だが、それ以前から「押し紙」は存在したという。最も「押し紙」の量が多かったのは、2012年9月だった。次のような部数内訳である。

朝刊送り部数=3259部

朝刊実配数=2285部

残紙=974部

夕刊送り部数=3131部

夕刊実配数=1657部

残紙=1474部

残紙率は朝刊で30%、夕刊で47%である。

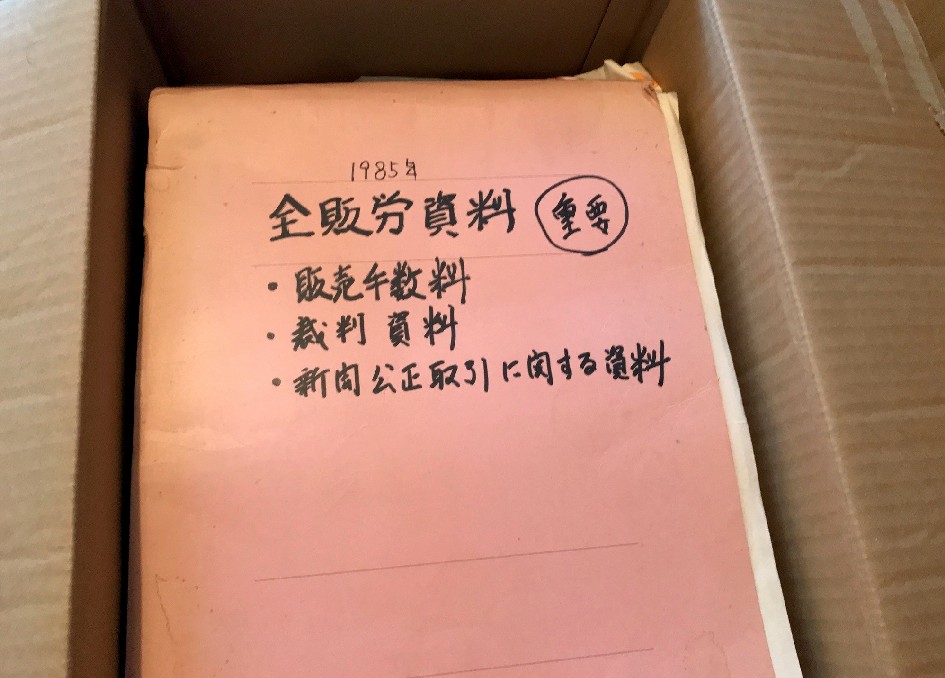

書面で減紙の申し入れをしたのは、弁護士のアドバイスに従った結果だった。独禁法の新聞特殊指定は、「販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む)」を禁止しているので、減紙を申し出た書面の証拠を残しておけば、裁判になった場合に、独禁法違反で請求が認められる可能性が高いからだ。

◆絶望的な判決

判決は、4月22日に下された。結果は、原告Bさんの敗訴だった。損害賠償は全く認められなかった。減紙を申し出た事を示す書面が23通も残っているにもかかわらず、杉山昇平裁判長は敗訴の判決を下したのである。

その理由として杉山裁判長は、Bさんからの書面による減紙要求を受けて、日経新聞の担当者とBさんが話し合いの場を持っていたから、「原告の減紙を求めるファクシミリは被告との協議の前提となる減紙の提案に留まるというべきであり、これをもって確定的な注文とみることはできない」というものだった。

しかし、Bさんは、「話し合いは毎月の訪店時の定例的なものであり、減部数を求めるファクシミリをたたき台にした話し合いではなかった」と話している。

◆新聞特殊指定の下での「押し紙」とは

この裁判では、「押し紙」行為が不法行為にあたるかどうかが争われた。わたしは、今後の「押し紙」裁判のために、原告と被告の双方が新聞特殊指定の定義そのものを明確にする必要性を感じた。それは、2016年に起こされた佐賀新聞の「押し紙」裁判から、販売店の原告弁護団が着目した点である。

従来、「押し紙」の定義は、なんらかの形で「押し売りされた新聞」とされてきた。わたしもかつてはそんなふうに考えて、自著でも、「押し紙」の定義を「押し売りされた新聞」と説明している。しかし、佐賀新聞の「押し紙」裁判で、「押し紙」の定義に新しい観点が加わった。結論を先に言えば、「押し売りされた新聞」という定義は、正確ではない。

独禁法の新聞特殊指定の下における「押し紙」の定義は、新聞の実配部数に予備紙を加えた部数を「必要部数」と位置づけ、それを超える部数のことである。理由のいかんを問わず「必要部数」を超過すれば「押し紙」なのである。「押し売りされた新聞」かどうかは、2次的な問題に過ぎない。「必要部数」を超えて、新聞を提供すれば独禁法違反なのである。新聞社と販売店が話し合いをしたから、「必要部数」を超えて新聞を提供してもいいという論理にはならない。

京都地裁は、この点に関しては、何の言及もしていない。裁判所は、最も肝心な点についての判断を避けたのである。新聞社を保護する姿勢が露呈している。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu