やはり「司法取引」はあったようだ。

2019年の参院選をめぐる大型買収事件で今月2日、懲役3年の実刑が確定した元法務大臣の河井克行氏から金を受け取っていた広島市議5人が同市内で代理人の久保豊年弁護士と共に会見を開き、うち4人が検察官との間で事実上の「司法取引」があったことを明かした。

この事件では、河井氏から金を受け取った地方議員ら100人全員が不起訴に。そのため、議員らと検察との間に「司法取引」があった疑いが指摘され、うち35人が先日、検察審査会で「起訴相当」と議決された。会見を開いた5人も全員、「起訴相当」と議決されており、当事者が公の場で検察との司法取引があったことを明かす形となった。

しかし、会見は新聞社、通信社、テレビ局の取材陣が多数来ていたにもかかわらず、この事実はほとんど報道されていない。そこで、この場で報告しておきたい。

◆検察官はあからさまに司法取引にあたる言葉を言わなかったようだが…

会見した広島市議は三宅正明議員、木山徳和議員、谷口修議員、藤田博之議員、伊藤昭善議員。5人は河井氏から現金を受け取っており、河井氏の裁判が行われていた頃は誰もが「買収された認識があった」と認めていた。

しかし、2日の会見では、5人は河井氏から受け取った金について、「お中元やお歳暮のようなもので普通のことだった。買収された認識はなかった」と主張を一変。これまで買収された認識があったことを認めていたことについては、事情聴取が長期間に及ぶなどして疲弊したり、検察官から家宅捜索に入ることをほのめかされたりしたためだと説明した。

特筆すべきは5人のうち、藤田議員以外の4人が検察官から「検察の主張に沿う供述をすれば、起訴しない」と持ちかけられる司法取引が事実上存在したのを認めたことだ。

まず、三宅氏は「検察官はプロだから、司法取引にあたる『起訴しないから、(検察の主張に沿うことを)言って頂けませんか』という言葉は使わなかった」としたうえで、検察官から「正直者がバカを見てはいけません」「議員を続けてください」などと言われたことを明かした。木山議員も検察官から「おそらく証人として呼ばれることはないでしょう。協力できることは協力して欲しい」と依頼されたという。

また、谷口議員は「具体的には言われていないが、その趣旨の話は言われました」とコメント。伊藤議員もベテラン検事から「『協力してくれた人には、起訴しない方向で便宜を図る』という約束はできないが、そういう事件の解決の仕方もある立場だということを理解して欲しい」と言われたという。

この4人の説明が事実なら、検察は河井氏から金を受け取った地方議員らに対し、言葉巧みに事実上の司法取引をして河井氏を有罪に追い込んだことになる。

4人が会見で検察官との間で事実上の司法取引があったことを明かしたのは、「起訴相当」の議決をうけたため、自分たちが本当は罪を犯していないことを主張する意図からだとみられる。しかし、選挙違反事件が司法取引制度の対象外であることに照らせば、4人は検察の不正を告発したに等しい。

◆議員らの「司法取引」の告白を明瞭に伝えないメディア

しかし、この会見に関する新聞社、通信社、テレビ局の報道では、議員らが会見で事実上の司法取引があったことを明かしたことが明瞭に伝えられていない。

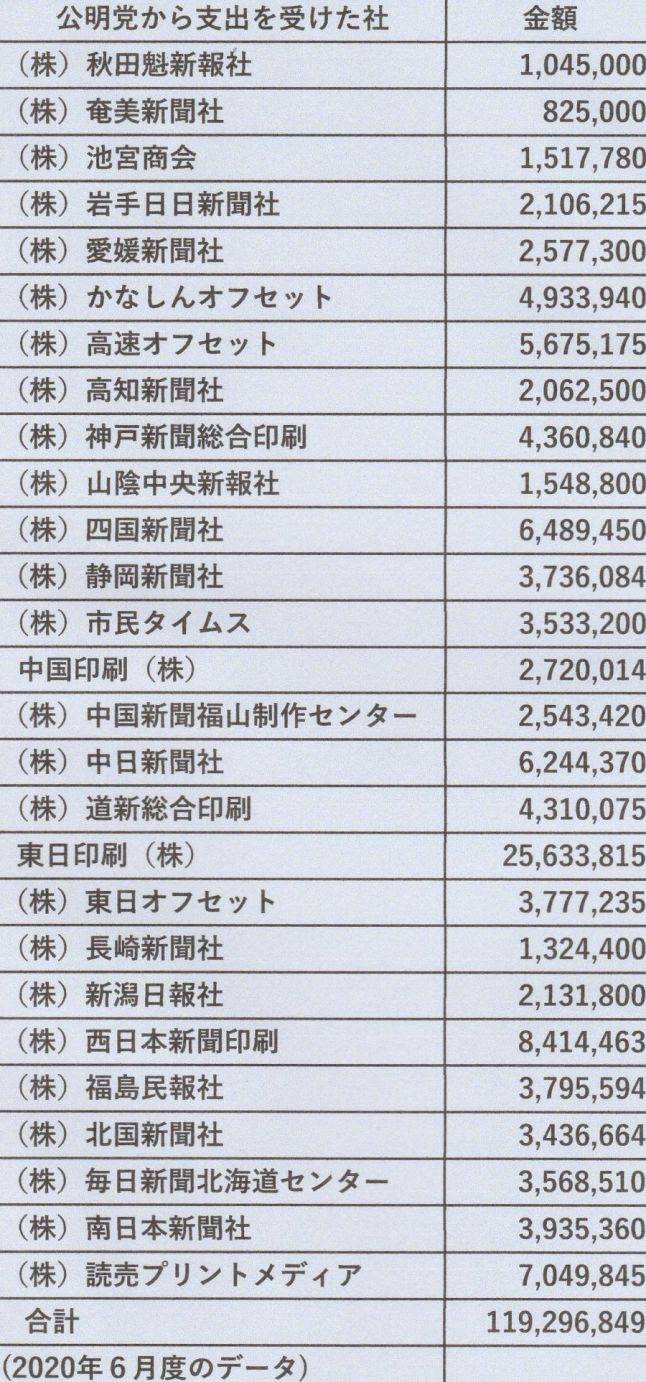

たとえば、この事件で河井氏と妻の案里氏のみならず、金を受け取っていた地方議員らを強く批判していた地元紙・中国新聞や、当時の安倍政権の責任も厳しく追及していた朝日新聞、毎日新聞は次のような報じ方だった。

◎河井元法相から現金受領「みじんの罪悪感もなかった」 「起訴相当」の広島市議5人(中国新聞)

◎「罪の意識みじんもない」 起訴相当の広島市議5人が反論会見(朝日新聞)

◎「罪悪感ない」…「起訴相当」の広島市議5人、会見で捜査批判(毎日新聞)

このような見出しでは、会見した市議5人が河井氏から違法に金を受け取ったことを反省せず、開き直っていただけであるような印象だ。どの記事も本文を見ても、市議らが事実上の司法取引があったことを明かしたことを明瞭に伝える記述は見当たらない。

事実上の司法取引があったという市議らの告白が事実であれば、河井氏は本来、裁判で無罪とされるべきだったという見方もできる。河井氏と共に起訴され、執行猶予付きの有罪判決を受けた妻で元参議院議員の案里氏も同様だ。その点に照らせば、河井夫妻や金を受け取った議員らを散々批判してきたメディアが今回の市議らの事実上の司法取引の告白を明瞭に報道しないのは、ずるい印象が否めない。

検察審査会で「起訴相当」の議決を受けた地方議員らが今後、裁判を受けることになれば、この問題はまた再燃する可能性がある。

▼片岡健(かたおか けん)

ノンフィクションライター。stand.fmの音声番組『私が会った死刑囚』に出演中。編著に電子書籍版『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(鹿砦社)。