森村誠一、野沢尚、東野圭吾、池井戸潤などを輩出した“売れっ子作家製造器”とも呼ばれる「第62回江戸川乱歩賞贈呈式」(日本推理作家協会主催・後援・フジテレビ/講談社)が9月9日18時から帝国ホテルで行われたが、この手の文学賞を彩るために呼ばれる「銀座の艶っぽいホステス」が群がったのは、フジテレビ社長の亀山千広社長や講談社の野間省伸ではなく、大御所作家で選考委員の有栖川有栖、池井戸潤、今野敏氏らでもなく、337名の中から大賞に選ばれ、『QJKJQ』で受賞した新人作家、佐藤究(きわむ)だった。

佐藤究氏

佐藤究氏

「例年、念入りにフジテレビの亀山社長や野間社長や大御所作家に挨拶するのですが、今年、招待された銀座のホステスたちは、挨拶は数分程度で、さっそく『金の卵』と化ける可能性もある新人作家、佐藤のところに並ぶ編集者の列に入ってきたのはびっくりした」(文芸雑誌記者)

とくにフジテレビの亀井社長は活気あふれる受賞式とは正反対でどんよりとした雰囲気。日帯(6~24時)視聴率で、TBSに抜かれて民放4位に転落、破棄がないフジテレビの亀山千広社長は「年々、受賞作が映像化しづらい作品になっておりまして。特に今回の受賞作は、本の帯に『私の家族は全員、猟奇殺人鬼』とある。テレビでは絶対できません」と冗談交じりに、あいさつの弁。その声には張りがなく「体調が悪いのか」とささやかれる始末。負のオーラがばらまかれているのか、近寄るのは男ばかりで、ポツネンとひとりたたずむ姿も。

いっぽうで吉本興業の警備員だったという異色の受賞者、佐藤は「私も今回応募した337名と同じくただ書き続ける日々を送ってきました。書くことは私の古い友人です。作家は、サーカスの曲芸師です。ここはトランポリンやブランコなどを行うサーカスをする楽しい場所です。楽しんでいってください」といっぷう変わった挨拶で聴衆を引きつけていた。

和服姿の美女ホステスがこっそり教えてくれる。「今時の出版社社長や落ち目のフジテレビの社長や、ベテラン作家などに営業しても、もうひいきの店は決まっているし、新人作家は大化けしてベストセラー作家になって大枚をお店に落とす可能性があるのです。だから店どうしの争いも激しいのです」(同)

佐藤への挨拶の順番を巡って割り込む和服ホステスもいて、「ちょっと、私たちが並んでいたのです」と押し返される場面も。いっぽうで野間社長も旧知の男性とばかり話しており、あまり女性を受け付けない雰囲気をかもしだしていた。

「さながらこの会場は現在の不況が凝縮されていた。出版社もテレビ局も銀座の店で遊ぶ余裕がなく、結局、当たれば億単位で稼ぐ“作家”のほうが銀座ホステスにとって“くどくべき相手”だということです。その証拠に、夜8時ごろはもう例年だとほぼ解散なのに,佐藤の“出待ち”をしているホステスもいた」(同)

同賞は、講談社の編集者ががっちりと佐藤をプロテクトしており、佐藤のほうは挨拶してきた連中に名刺を渡さない。

「佐藤が気に入った相手がいれば出版者の編集者であれ、銀座のホステスであれ、広告代理店スタッフであれ、佐藤のほうから連絡するのが受賞式でのマナーであり、ルールです」(同)

さて、凋落のフジテレビ亀井社長は、つぎの予定があるのか早々と会場をあとにした。

「江戸川乱歩賞は賞金が1000万円だが、かつて東野圭吾が『1000万円なんてはした金』と第60回の江戸川乱歩賞贈呈式で言い放ったことがあるように、売れっ子になれば『一晩に数百万を銀座に落とす』のも夢じゃないからね」(同)

この作品は、一家全員がシリアルきらーというかなりエキセントリックな作品だが、ふたりが推薦したようだ。 池井戸潤の選評を紹介する。

———————————————————————

現実と幻想が交錯するストーリーで、その境界線が曖昧なことが読み味なのかもしれない。小説は自由なのだから主人公を含め家族全員が殺人鬼という設定があってもいいし、殺人鬼が犯人を追って密室殺人に挑むというのなら、それはそれでおもしろい。

だが、その謎解きは肩すかしだ。その後の展開も、この小説世界を支える枠組みやルールを後だししている印象を受け、果たしてこれが周到に準備された小説ともいえるか、という疑問を最後までぬぐえなかった。

だが、これはあくまで私一己の読み方である。選考委員のうちふたりがこの小説に最高点を与えて評価するというのであれば、それを拒むものではない。受賞者の今後の活躍をおおいに期待したい。

———————————————————————

いい選評だ。審査委員の今野敏は、「終盤の主人公の少女と実父とのエピソードには思わず涙しそうになった」と語っている。

このところ「文学賞」は、最初からテレビドラマ化しやすい作品に受賞させるようになった。さらに同じおもしろさなら「現代劇よりも時代劇」を、「笑える話よりも泣ける話」を選ぶようにトレンドが変化してきた。ゆえに「本来なら受賞する作品も、落選する可能性がある」と日本推理作家協会のわが師匠も話していた。

さて、「家族全員が殺人者」というストーリーで羽ばたく佐藤氏は、もともと吉本興業の警備員をしていたという変わり種だ。

もともと江戸川乱歩がポケットマネーでつくったこの賞は、森村誠一、東野圭吾、西村京太郎、鳥羽亮ら偉大な作家たちを生み出してきた。この賞の存続を強く望む。

そして92年から後援で参加しているフジテレビよ! 亀山社長よ!

ドラマ化しにくいのはわかるが、てめえの挨拶が終わるやすぐ帰るという姿勢はいかがなものか。

現在、不況にあえぐ出版社は無名の作家は初刷り1000部なんてザラ。ファンが確実に集まる江戸川乱歩賞受賞作家に「夜の女」がなびき、凋落の出版社やテレビ局らは相手にされない時代が到来したのだ。

(伊東北斗)

色とりどりの女優たちがエロスで彩る昭和映画史!大高宏雄『昭和の女優 官能・エロ映画の時代』

色とりどりの女優たちがエロスで彩る昭和映画史!大高宏雄『昭和の女優 官能・エロ映画の時代』

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

商業出版の限界を超えた問題作! 全マスコミ黙殺にもかかわらず版を重ねた禁断のベストセラーが大幅増補新版となって発売開始!

商業出版の限界を超えた問題作! 全マスコミ黙殺にもかかわらず版を重ねた禁断のベストセラーが大幅増補新版となって発売開始! 日本最後の遊郭飛田新地、そこに暮らす人びと、数奇な歴史、新地開業マニュアルを取材した渾身の関西新地街完全ガイド!

日本最後の遊郭飛田新地、そこに暮らす人びと、数奇な歴史、新地開業マニュアルを取材した渾身の関西新地街完全ガイド!

7日発売!タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

7日発売!タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

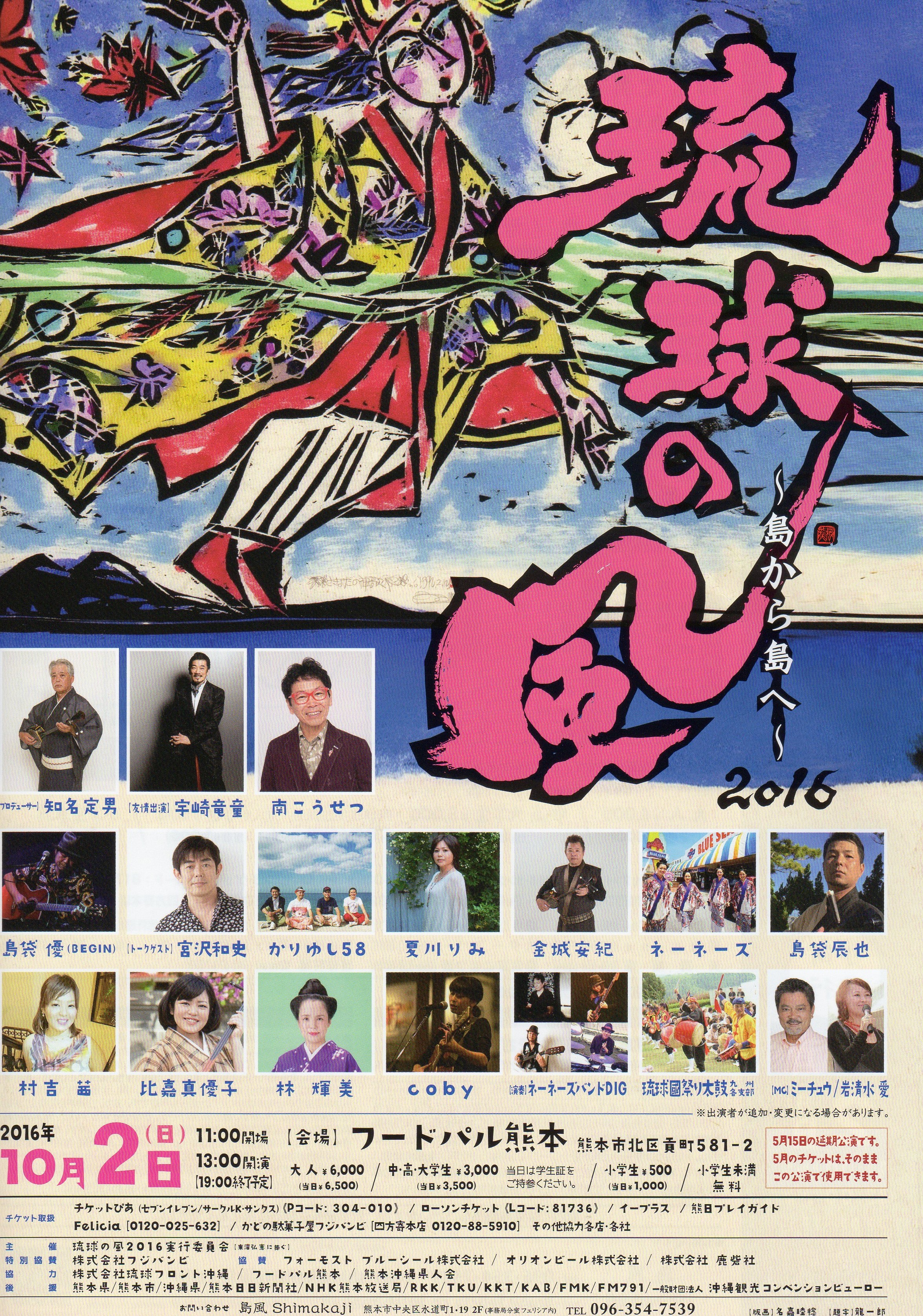

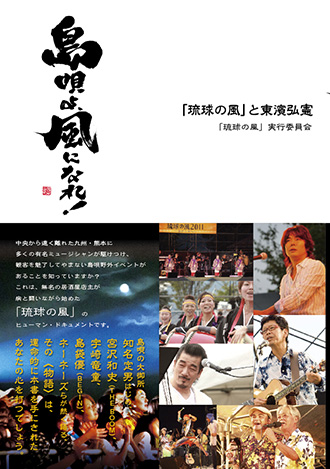

『島唄よ、風になれ! 「琉球の風」と東濱弘憲』(「琉球の風」実行委員会=編)

『島唄よ、風になれ! 「琉球の風」と東濱弘憲』(「琉球の風」実行委員会=編) タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

色とりどりの女優たちがエロスで彩る昭和映画史!大高宏雄『昭和の女優 官能・エロ映画の時代』

色とりどりの女優たちがエロスで彩る昭和映画史!大高宏雄『昭和の女優 官能・エロ映画の時代』 タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

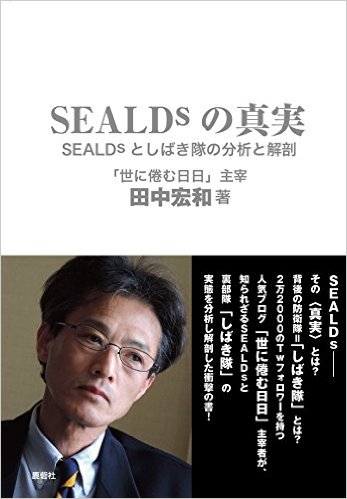

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』! 「世に倦む日日」田中宏和『SEALDsの真実――SEALDsとしばき隊の分析と解剖』

「世に倦む日日」田中宏和『SEALDsの真実――SEALDsとしばき隊の分析と解剖』