2000年代の「原子力ルネッサンス」のとき以来、再び「原発回帰」の掛け声が聞こえてきた。主に欧州から、カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と、吸収量を均衡させること)を実現するためには原発建設を再始動させる必要があるという主張だ。欧州連合(EU)は「2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする」というカーボンニュートラルを目標としている。

EUグリーン・ディール政策を達成するために、一部の天然ガスと原発を「グリーン投資(サステナブル・ファイナンス・タクソノミー)」に条件付きで含めることを提案した。

「EUは原発と天然ガス火力を『グリーン』投資の対象となる産業のリストに加える方針を明らかにした。持続可能な投資の分類『タクソノミー』の新しいリストには、企業の情報開示や気候変動に配慮した投資、炭素関連の政府支出について、温暖化対策に役立つ『グリーンな』活動の統一した定義を示すことを意図している。このEUのグリーンリストは、『持続可能性』を金融と関連づけて定義する。」(ニューズウィーク日本版より)

同じ主張は日本でも原子力産業や東電など電気事業者が主張している。経団連や経産省は、その旗振りの先頭に立っている。

それは、現実を無視した、原子力産業の利権拡大と原発推進のための議論でしかない。これに乗ってしまうと、再び福島第一原発事故のような過酷事故を日本のみならず世界のどこかで再発する可能性が高まるだけでなく、本来あるべきエネルギー政策を誤り、途方もない資金を無駄で危険で核廃棄物にまみれた産業に投じる愚を犯すことになる。

では、どこがどれだけダメなのか、具体的に指摘しよう。

原発は今も環境負荷をかけ続けている原発を動かすには核燃料サイクルを回す必要がある。核燃料のままで地下から取り出せると思っている人はいないと思うが、核燃料の生産から使用済燃料の再処理に至るまで、大量の放射性物質が環境中に放出されてきた。

言い換えるならば、通常運転時なら原発から出る放射性物質のほうが、核燃料サイクルから放出される放射性物質よりも相対的に少ない。ただし使用済燃料は除くが。

ウラン採掘国は、カナダ、オーストラリア、カザフスタン、ロシア、ニジェール、ナミビアなどの国々だ。ウラン資源は偏在しており、石油や天然ガス同様、調達においては「地域リスク」(政情不安定などの要素)を伴う地域が多いことは指摘されない。

ウラン採掘時には大量の鉱滓が出る。これは放射性物質の塊であり、これら多種多様の放射性物質で環境は汚染される。地下の「核のごみ」をわざわざ掘り出しているに等しい。

これまでも、これからも周辺住民や環境に大きな汚染の被害をもたらす。

福島第一原発事故の「帰還困難区域」と本質的には変わらない。そんな犠牲の下に核燃料は生産されている。

加工時にも放射性物質は出る。その上、使用済燃料を再処理すればわずか1日で、原発が通常運転時に出す放射性物質の1年分を排出する。再処理をすればするほど、放射能汚染を世界中に拡散させる装置が原発だ。こんなシステムが「環境に良い」わけがない。

炭酸ガスを出す、出さないとの議論など枝葉末節の問題に思えるほどだ。

チェルノブイリ原発事故や福島第一原発事故では、広大な土地が居住不能または耕作不能にされた。また、核兵器開発により同じく汚染され使用できなくなった広大な地域もある。

原発を原子力システムとして見れば、二酸化炭素排出量は現在経産省などが主張する「kWh当たり22から40グラム」ではなく、それよりも遥かに多いと考えられる。

スタンフォード大学のジェイコブソン教授によれば、原発のライフサイクル(ウラン採掘から放射性廃棄物の処分まで)二酸化炭素排出量はキロワットアワー(kWh)当たり68~180グラム(gCO2/kWh)になるという。

一方、天然ガスの場合は、コンバインドサイクル発電により熱効率を52%まで高めた場合、360gCO2/kWhだというから、2倍ほどしか差がない。

発電中に二酸化炭素を出すか出さないかは問題の本質ではない。

この十年、日本では原発がほとんど稼働していない。にもかかわらずメンテナンスや新規制基準適合性審査への対応、使用済燃料の冷却などで膨大な電力をただ消費している。この電力はほとんど火力発電により賄われている。その分は当然、原発が排出した二酸化炭素としてカウントされなければならない。

廃炉作業を行っている福島第一原発などの廃止原発で消費されるエネルギーに対応する二酸化炭素も膨大な量になると考えられる。

原発は運転を止めてもエネルギーを大量に使わなければ安全を維持できない。これらがkWh当たりの二酸化炭素量として、これまで考慮されたことはなかった。(つづく)

本稿は『季節』2022年春号(2022年3月11日発売号)掲載の「原発は「気候変動」の解決策にはならない」を本ブログ用に再編集した全3回の連載記事です。

▼山崎久隆(やまざき・ひさたか)

たんぽぽ舎共同代表。1959年富山県生まれ。脱原発東電株主運動、東電株主代表訴訟に参加。反原発運動のひろば「たんぽぽ舎」設立時からのメンバー。湾岸戦争時、米英軍が使った劣化ウラン弾による健康被害や劣化ウラン廃絶の運動に参加。福島第一原発事故に対し、全原発の停止と廃炉、原子力からの撤退を求める活動に参加。著書に『隠して核武装する日本』(影書房 2007年/増補新版 2013年)、『福島原発多重人災 東電の責任を問う』(日本評論社 2012年)、『原発を再稼働させてはいけない4つの理由』(合同出版 2012年)、『核時代の神話と虚像』(明石書店 2015年)等多数。

◎たんぽぽ舎 https://www.tanpoposya.com/

◎たんぽぽ舎メルマガ:「地震と原発情報」 メルマガ申込み(無料)

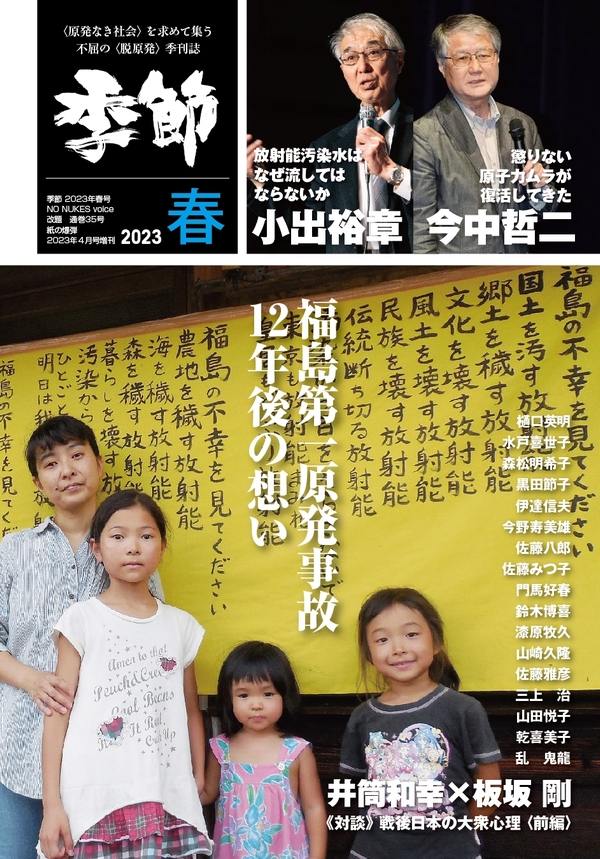

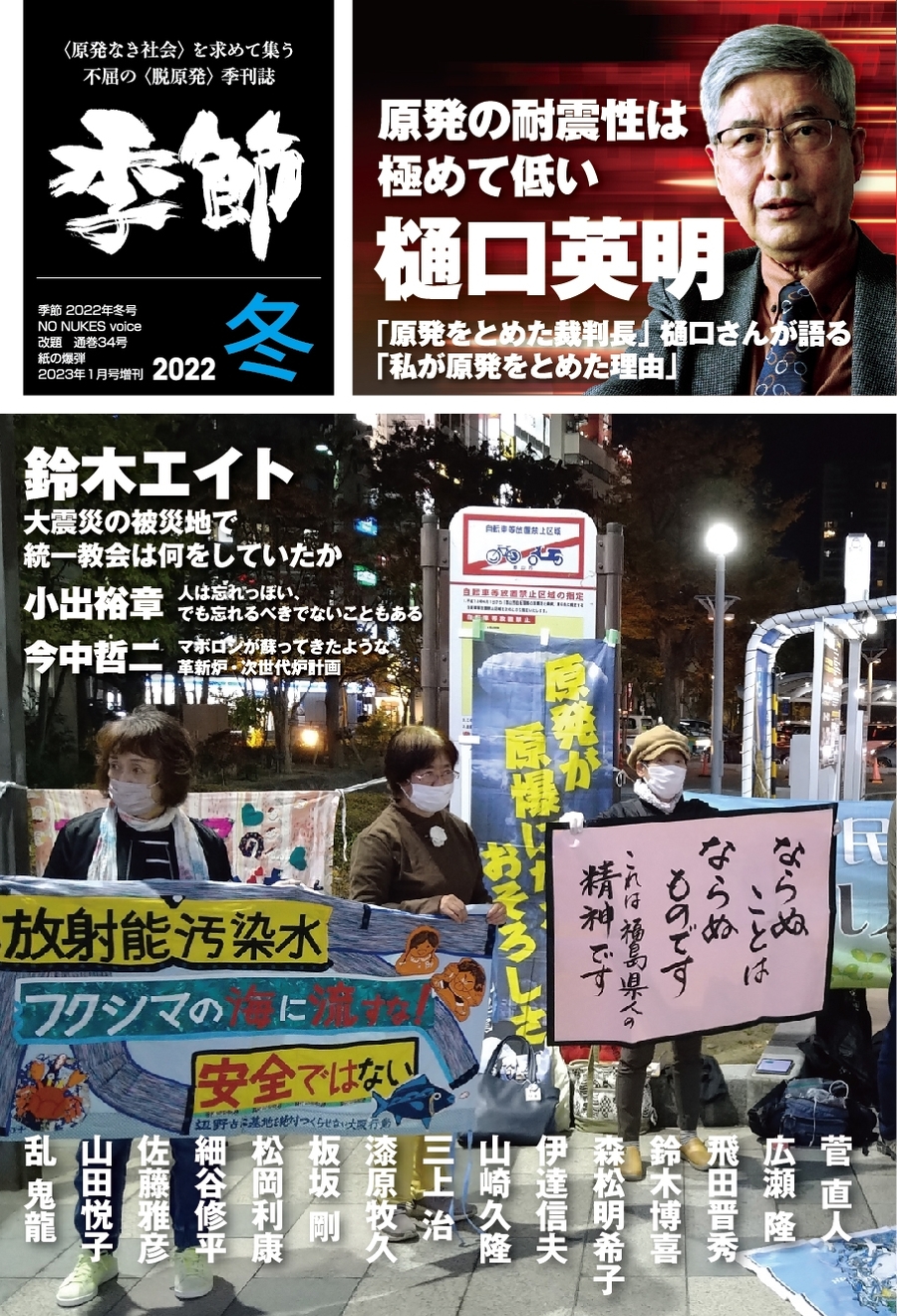

〈原発なき社会〉を求めて集う 不屈の〈脱原発〉季刊誌

季節 2023年夏号

NO NUKES voice改題 通巻36号 紙の爆弾 2023年7月増刊

《グラビア》原発建設を止め続けてきた山口県・上関の41年(写真=木原省治)

大阪から高浜原発まで歩く13日間230Kmリレーデモ(写真=須藤光男)

野田正彰(精神病理学者)

《コラム》原子炉との深夜の対話

小出裕章(元京都大学原子炉実験所助教)

《コラム》核のゴミを過疎地に押し付ける心の貧しさ

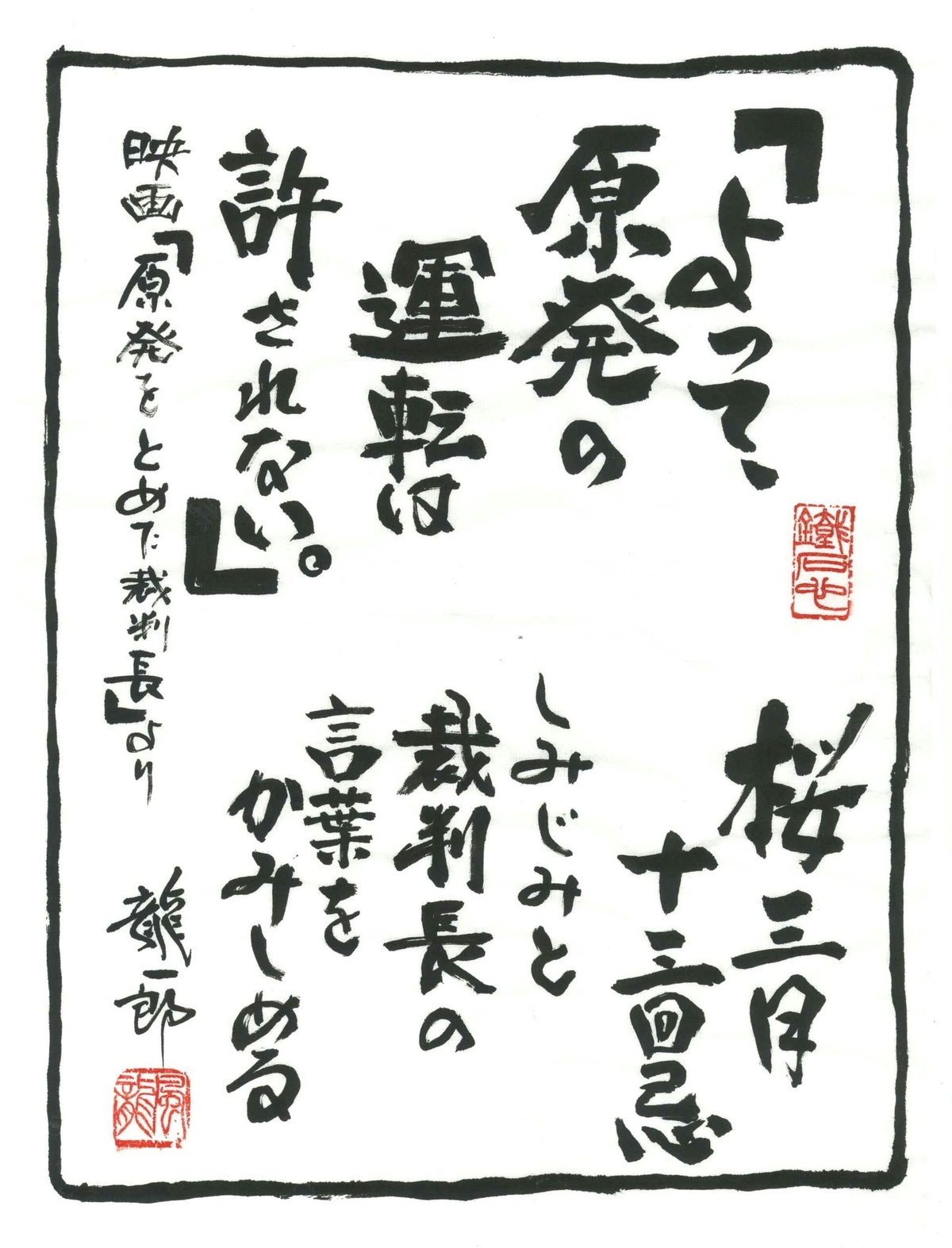

樋口英明(元福井地裁裁判長)

《報告》司法の危機 南海トラフ地震181ガル問題の重要性

《インタビュー》最高裁がやっていることは「憲法違反」だ 元裁判官樋口氏の静かな怒り

菅 直人(元内閣総理大臣)

《アピール》GX法に断固反対を表明した菅直人元首相の反対討論全文

鮫島 浩(ジャーナリスト)

《講演》マイノリティたちの多数派をつくる

原発事故の被害者たちが孤立しないために

コリン・コバヤシ(ジャーナリスト)

《講演》福島12年後 ── 原発大回帰に抗して【前編】

アトミック・マフィアと原子力ムラ

下本節子(「ビキニ被ばく訴訟」原告団長)

《報告》魚は調べたけれど、自分は調べられなかった

一九五四年の「ビキニ水爆被ばく」を私たちが提訴した理由

木原省治(上関原発反対運動)

《報告》唯一の「新設」計画地、上関原発建設反対運動の41年

伊藤延由(飯舘村「いいたてふぁーむ」元管理人)

《報告》飯舘村のセシウム汚染を測り続けて

300年の歳月を要する復興とは?

山崎隆敏(元越前市議)

《報告》原発GX法と福井の原発

稲田朋美議員らを当選させた原発立地県の責任

——————————————————————–

山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

《報告》原発利用促進のためのGX脱炭素電源法案の問題点

原田弘三(翻訳者)

《報告》「気候危機」論についての一考察

井筒和幸(映画監督)×板坂 剛(作家)

《対談》戦後日本の大衆心理【後編】

細谷修平(美術・メディア研究者)

《映画評》シュウくんの反核・反戦映画日誌〈3〉

わすれてはならない技術者とその思想 ──『Winny』を観る

三上 治(「経産省前テントひろば」スタッフ)

《報告》今、僕らが思案していること

佐藤雅彦(ジャーナリスト/翻訳家)

《報告》亡国三題噺

~近頃“邪班(ジャパン)”に逸(はや)るもの

三重水素、原発企業犯罪、それから人工痴能~

山田悦子(甲山事件冤罪被害者)

《報告》山田悦子の語る世界〈20〉

グローバリズムとインターナショナリズムの考察

再稼働阻止全国ネットワーク

原発の全力推進・再稼働に怒る全国の行動!

福島、茨城、東京、浜岡、志賀、関西、九州、全国各地から

《福島》古川好子(原発事故避難者)

福島県富岡町広報紙、福島第一廃炉情報誌、共に現地の危険性が過小に伝えられ……

事故の検証と今後の日本の方向を望んでいるのは被害者で避難者です!

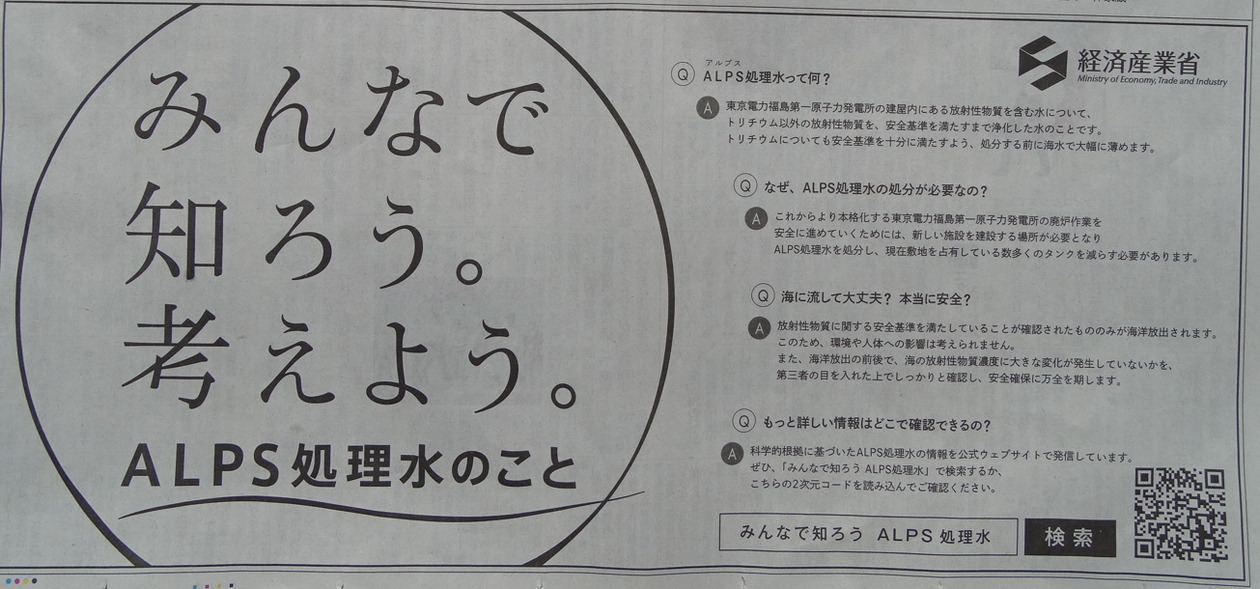

《東電汚染水》佐内 朱(たんぽぽ舎ボランティア)

電力需給予備率見通し3.0%は間違い! 経産省と東電は石油火力電力7.6%分を隠している!

汚染水の海洋放出すべきでない!

《東海第二》志田文広(とめよう!東海第二原発首都圏連絡会)

運動も常に情報を受信してすぐに発信することが大事

4月5日定例の日本原電本店行動のできごと

《浜岡原発》沖 基幸(浜岡原発を考える静岡ネットワーク)

中電が越えなければならない「適合性審査」と「行政指導」

《志賀原発》藤岡彰弘(「命のネットワーク」事務局)

団結小屋からメッセージ付き風船を10年余飛ばし続けて

《高浜原発》木原壯林(老朽原発うごかすな!実行委員会)

「関電本店~高浜原発230kmリレーデモ」に延べ900人、

「関電よ 老朽原発うごかすな!高浜全国集会」に320人が結集

《川内原発》鳥原良子(川内原発建設反対連絡協議会)

「川内原発1・2号機の九電による特別点検を検証した分科会」まるで九州電力が書いた報告書のよう

《規制委》木村雅英(再稼働阻止全国ネットワーク)

原発延命策を強硬する山中原子力規制委員会委員長・片山規制庁長官

《読書案内》天野恵一(再稼働阻止全国ネットワーク事務局)

『3・11 大津波の対策を邪魔した男たち』(島崎邦彦・青志社)

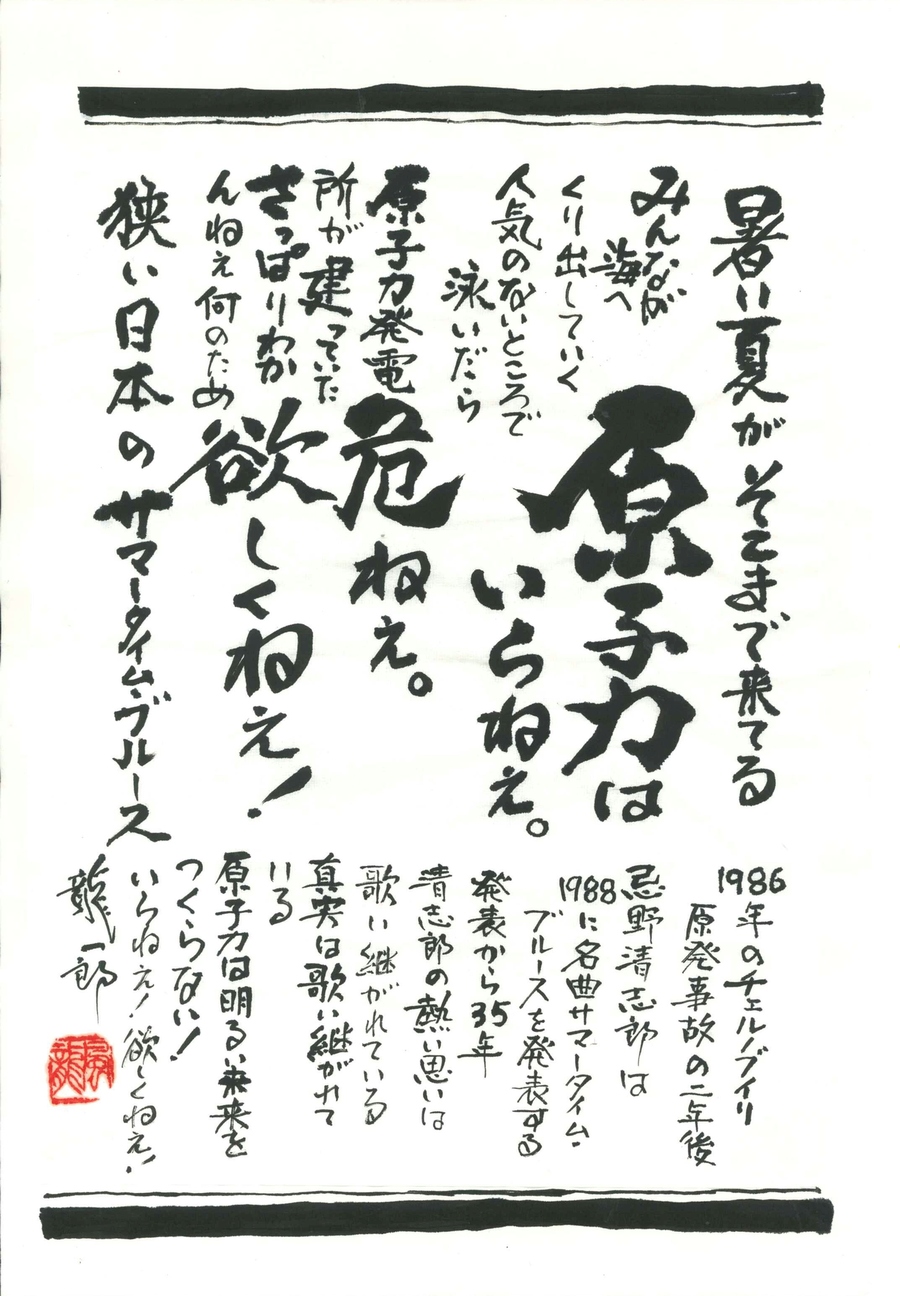

反原発川柳(乱鬼龍選)