◆珍しいリングのクレーム

先日の5月8日、アメリカでの世界スーパーミドル級3団体王座統一戦で、サウル・カネロ・アルバレス(メキシコ)と対戦したビリー・ジョー・サンダース(イギリス)がリングのサイズについて「20フィート四方では狭すぎる。22フィートに変えないとリングに上がらない。」と注文を付けたそうである。そこで交渉の末、22フィート(6.7m)で同意となったという発表(1フィート=30.48cm)。

過去にリングのサイズに於いて両陣営間で問題になったことはあまり聞かないが、古くは1976年(昭和51年)10月27日に金沢で、辻本章次(ヨネクラ)がホセ・クエバスに挑戦したWBA世界ウェルター級タイトルマッチで、「クエバス陣営が、リングが広過ぎるのではないかとアピールした」という実況の中でのアナウンスがありました。

◆ルール上は……

これまでの日本でのプロボクシング世界戦で、後楽園ホールのような常設リングとはいかないその他の会場、地方などの場合、試合当日までに使用リングを確認できる機会はほとんど無いと考えられ、セットされるリングの広さ、そのキャンバスの軟らかさ、滑り具合、ロープの張り具合は会場都合もあり、試合当日になって組み立てられたリングを見るしかない場合が多いでしょう。

その当日になって「このリングは使用許可できない」といったことが過去にあるだろうか。

JBCルールではリングの各サイズを明確な数値で表していますが、最近は数値に加え「条件を満たさない場合であっても、安全管理上支障が無いものと判断したときには、試合を許可することができる。」と緩やかな表現を加えています。守れていない項目があっても極力不備を修正し、開催可能にできるこの規定の方が妥当でしょう。

リングの広さの規定はその正方形の骨格と水平とするキャンバス全体を含む、ロープの内側とロープの外側の規定があり、ロープの内側(選手が戦うエリア)の一辺が18フィート(5.48m)以上24フィート(7.31m)以内、ロープの外側((呼称は諸説あり=プラットホーム/セコンドエリア)は2フィートと一定の基準は決められています(リングの高さ、4本の各ロープの高さも規定にあり)。

◆錯覚ではなかった!

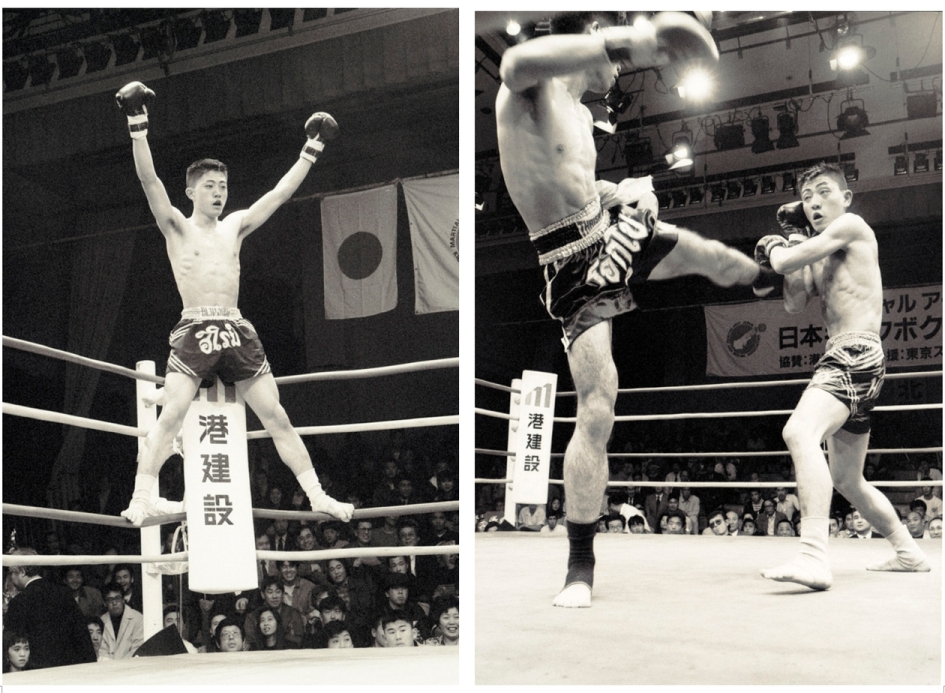

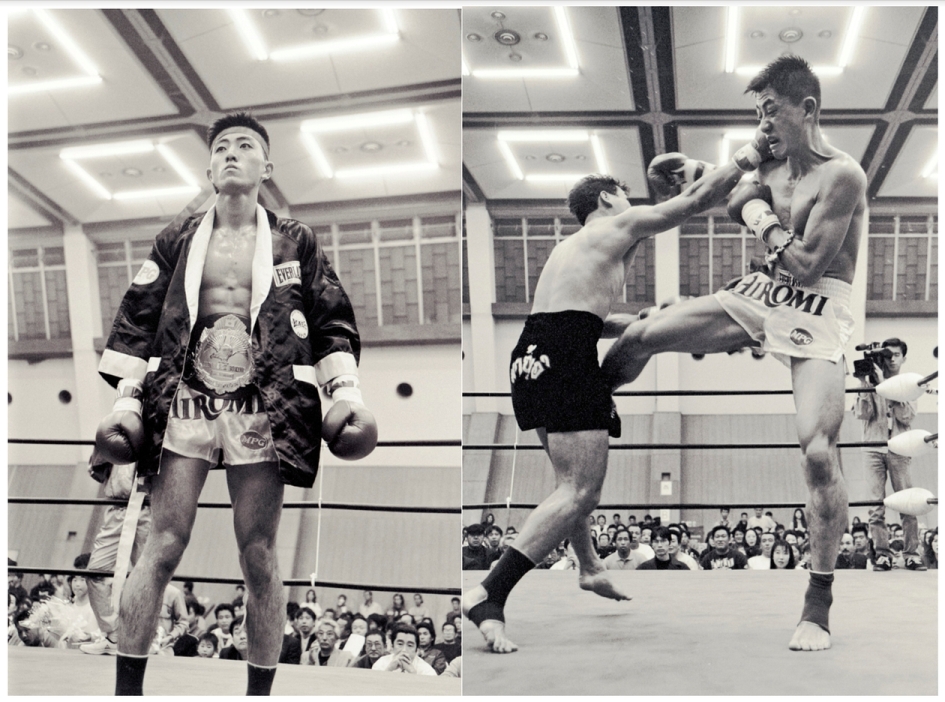

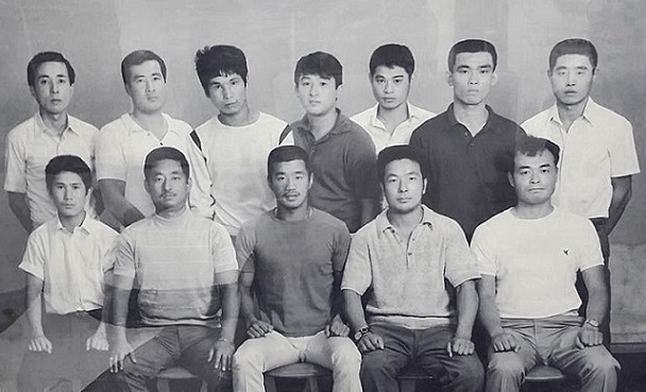

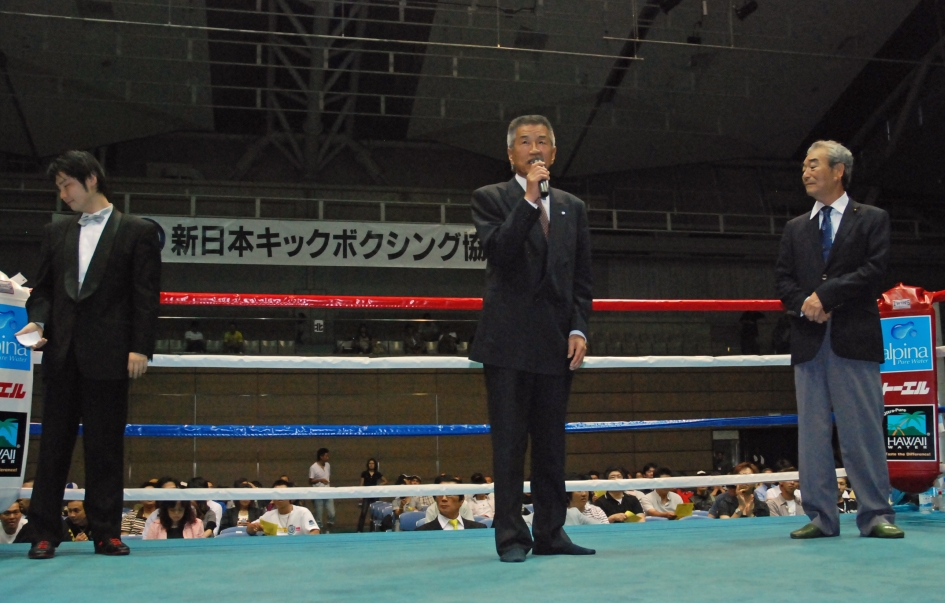

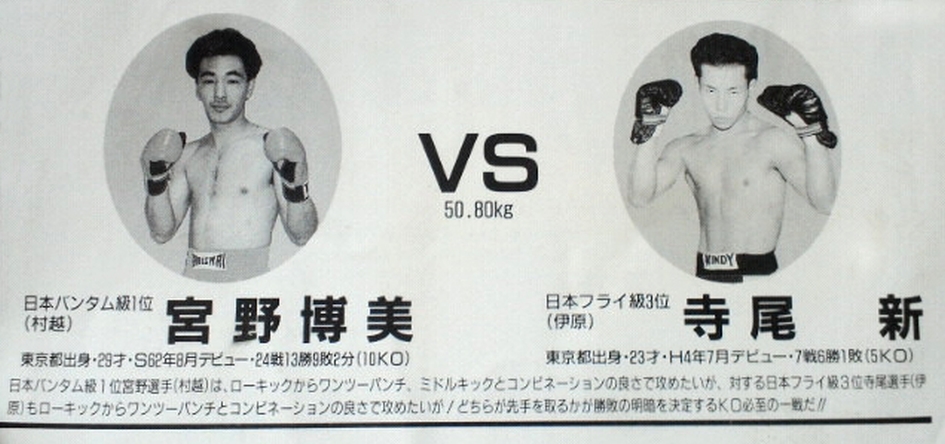

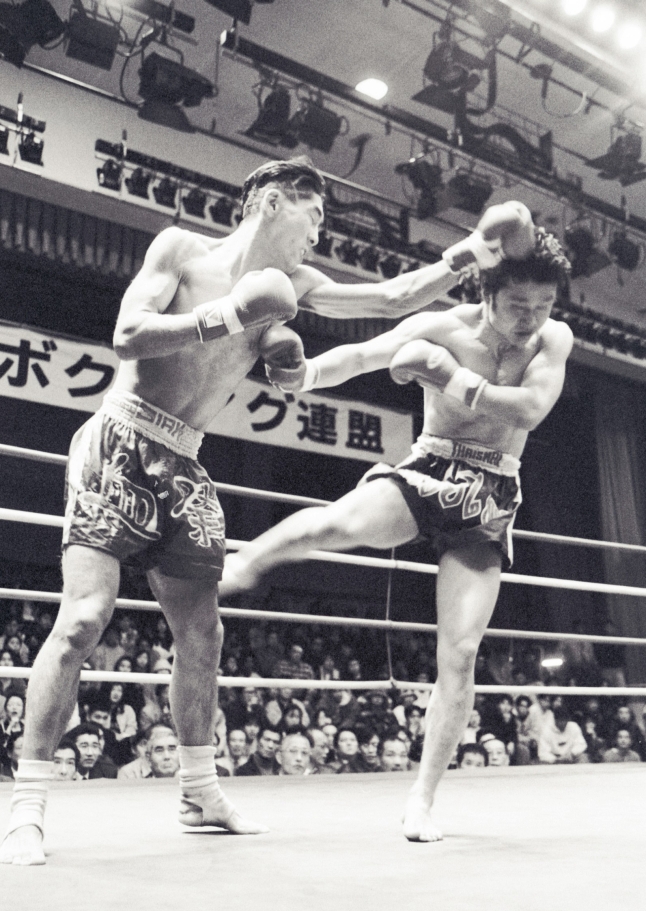

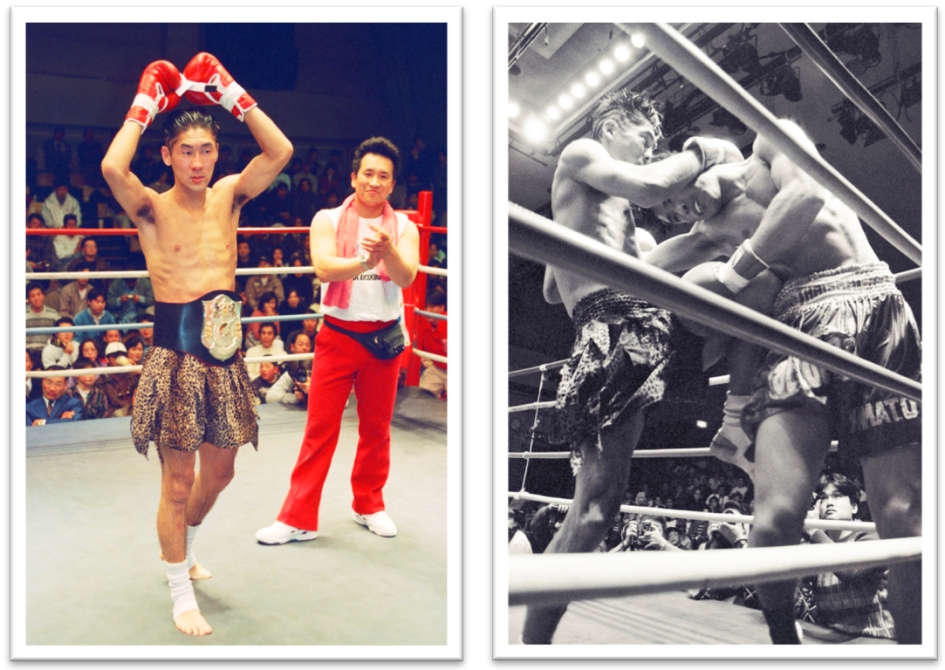

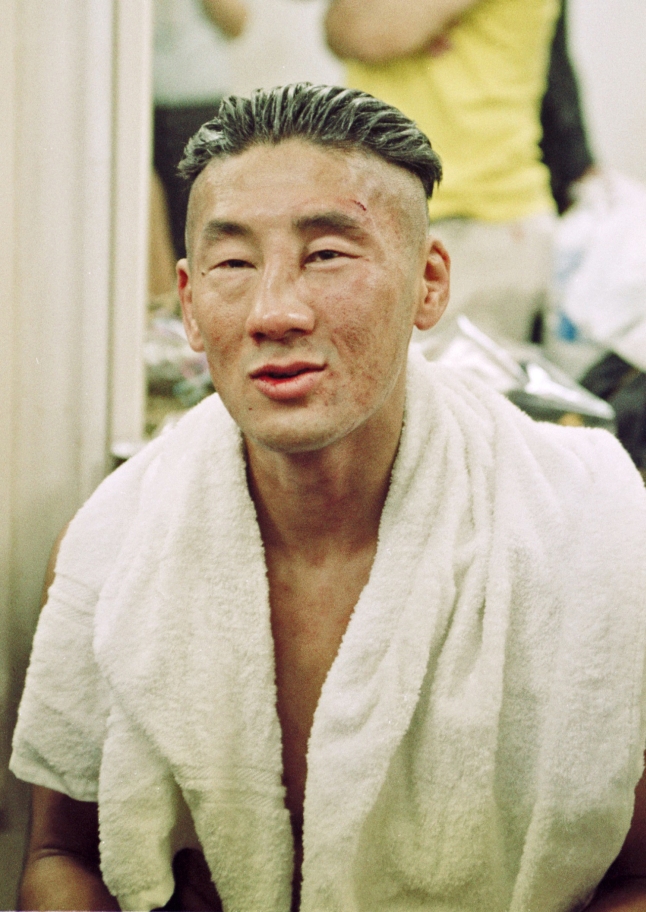

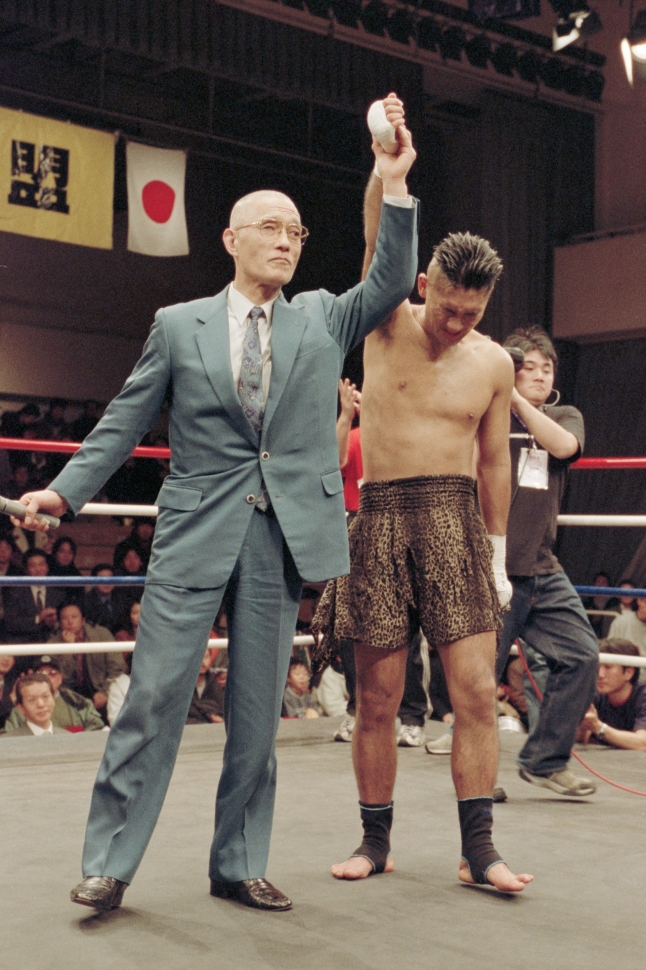

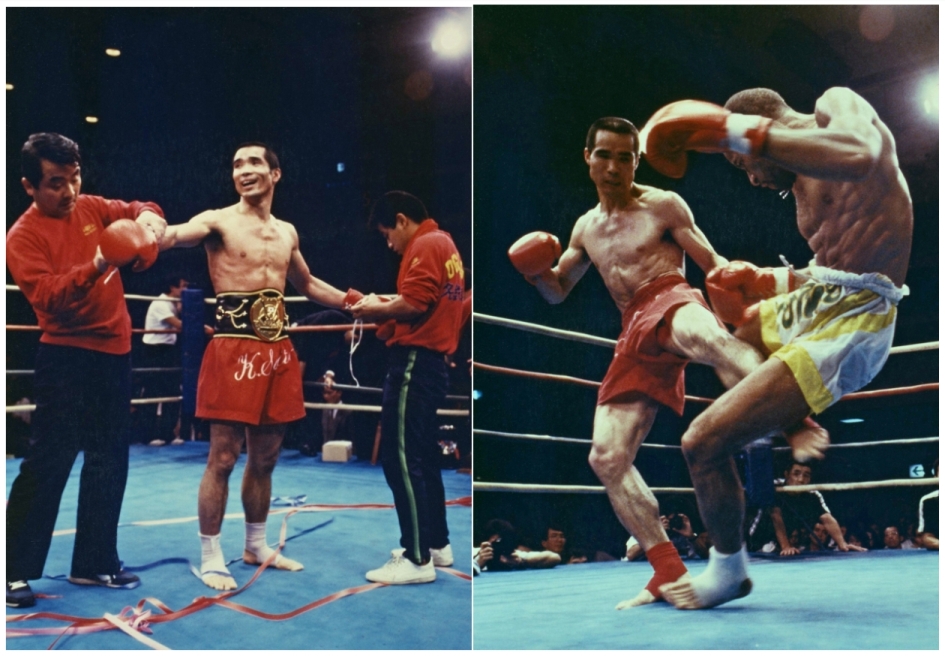

プロボクシングのような厳格なルール下ではないが、1983年9月18日、山梨県甲府市石和小松パブリックホールでのキックボクシング興行では、昭和のキックボクシング全盛期に千葉ジムがトラックに積んで全国に巡業したと言われるリングでした。

ゲストで紹介された稲毛忠治氏(元・東洋ウェルター級チャンピオン)がコーナーに待機した際、私(堀田)がカメラを構えると、フレームの収まり方で距離が近いことに気付き、「あっ、このリング、後楽園ホールより狭いな」と感じ、数あるリングは広さが多様であることを察しました。

またその後、後楽園ホールのリングで、ウォーキングするラウンドガールを撮ろうと乗り出したらロープを避けきれず、いつもよりロープまで遠いと感じたことがありました。それを当時、仕事をさせて頂いていた出版社の社長に告げると、「後楽園ホールのリングのサイズは変わらないはずだよ」と言われましたが、鉄骨で組み立てられたリングの骨格とそのキャンバス面積は不動でも、ロープの内側が狭いロープと広いロープの興行があることに気付き、内側が広ければ、当然反比例して外側が狭い。

ここに選手がロープの外側まで足を滑らすと、リングの縁で脛を抉ったり、下手すればリング下まで転落の恐れがある。その危険性は想像するだけで痛そう。これは1995年(平成7年)頃までかと思いますが、その後はロープ外側は広めに一定化された様子。これでロープの内側が最少で18フィートと言われる現在の後楽園ホールのギリギリのサイズであろうと考えられます。

◆リングもいろいろあり

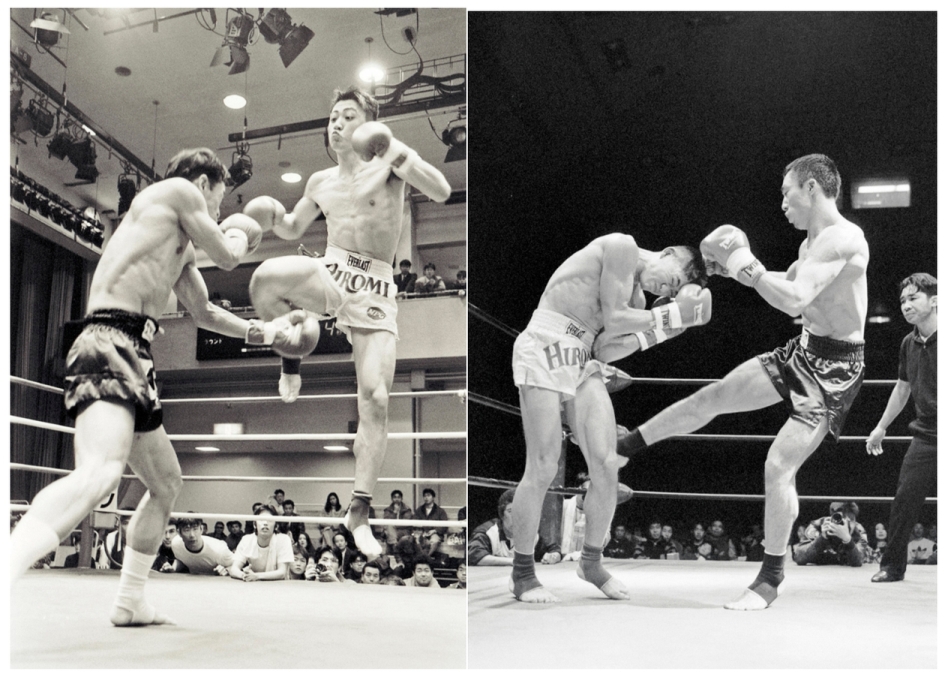

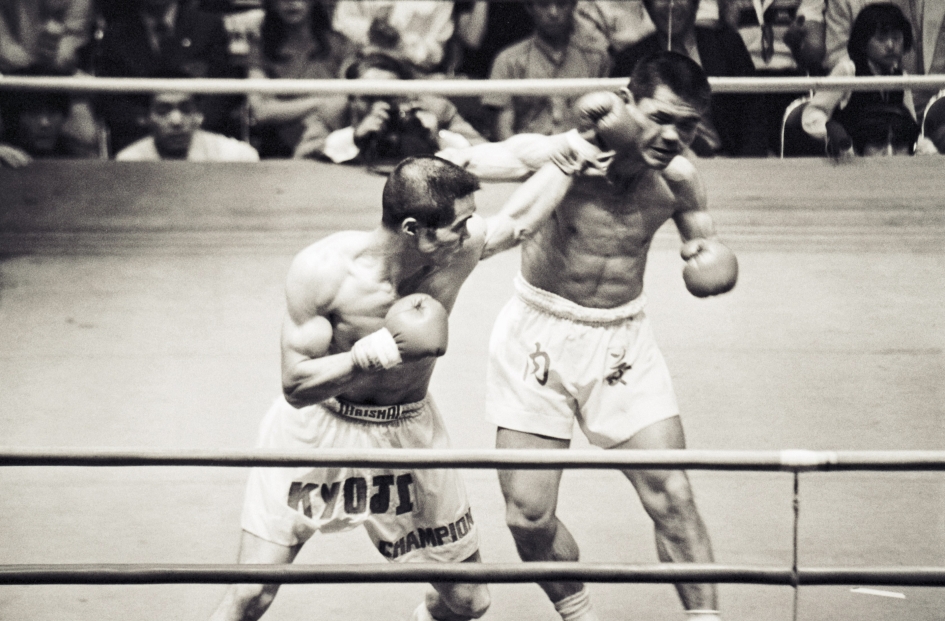

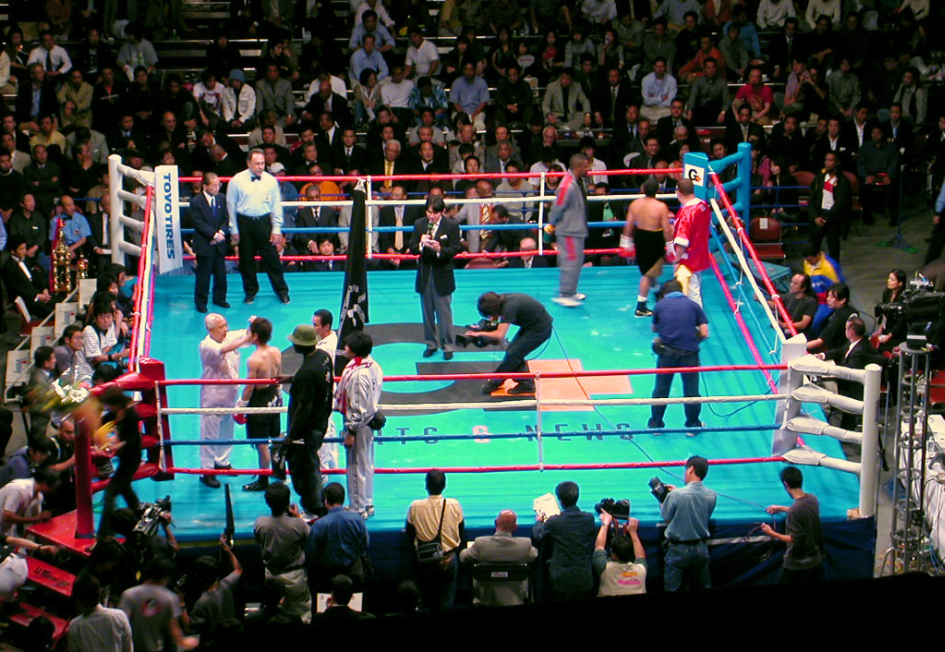

タイのラジャダムナンスタジアムの以前のリングは、ロープ内側の正確な数値は分かりませんが、後楽園ホールのリングより広く、ロープ外側も幅が広く、4フィート(1.22m)ぐらいあったかと思います。これで選手が縺れてロープ外に落ちてもリング下まで落ちる可能性は低くて安全だが、カメラマンは這うように、うつ伏せに寝っ転がって動き難い体勢で撮影していました。4年前に訪れたラジャダムナンスタジアムのリングは改装され、ロープ外側はだいたい2フィートぐらいで昔ほど広くはなかったので、やや背伸びしつつ地面に足を付いたまま撮ることができました。

タイの地方に行くと極端に狭いリングや、未だ三本ロープ、キャンバスがフワフワに軟らかいといった公式には認められないようなリングもあり、それが大雑把なタイらしいという声も聞かれます。

また、身体の小さい軽量級が後楽園ホールのような小さいサイズ、ヘビー級ボクサーはより大きいサイズのリングを利用できるよう規定サイズに幅があるという説もあります。

WOWOWエキサイトマッチ等を観ると、周囲の設備や人の並び具合で「このリングは広いぞ、狭いぞ、」を感じることも出来、海外での重量級の試合でも狭いリングが使われていることも見受けられます。リング自体だけで戦略は分かりませんが、アウトボクサーは逃げ回るのに広い方がよく、打ち合うファイターは狭い方がいいという狙いもあり、試合は選手の実力以外での駆け引きがあるもので、こんな目線での観戦も面白いものです。

戦うエリアは広く、ロープを支える鉄柱を少なく観衆から見易くしたのが丸くはない四角いリング。

勝手な妄想ながら……以前は総合格闘技系の修斗で六角形リングがあったように、世代が大きく変わるほどの将来的には、ボクシングでもより戦い易く、鉄柱は増えるが新たな形のリングの登場も起これば面白いかもしれません。

▼堀田春樹(ほった・はるき)[撮影・文]

フリーランスとしてキックボクシングの取材歴32年。「ナイタイ」「夕刊フジ」「実話ナックルズ」などにキックのレポートを展開。ムエタイにのめり込むあまりタイ仏門に出家。座右の銘は「頑張るけど無理しない」