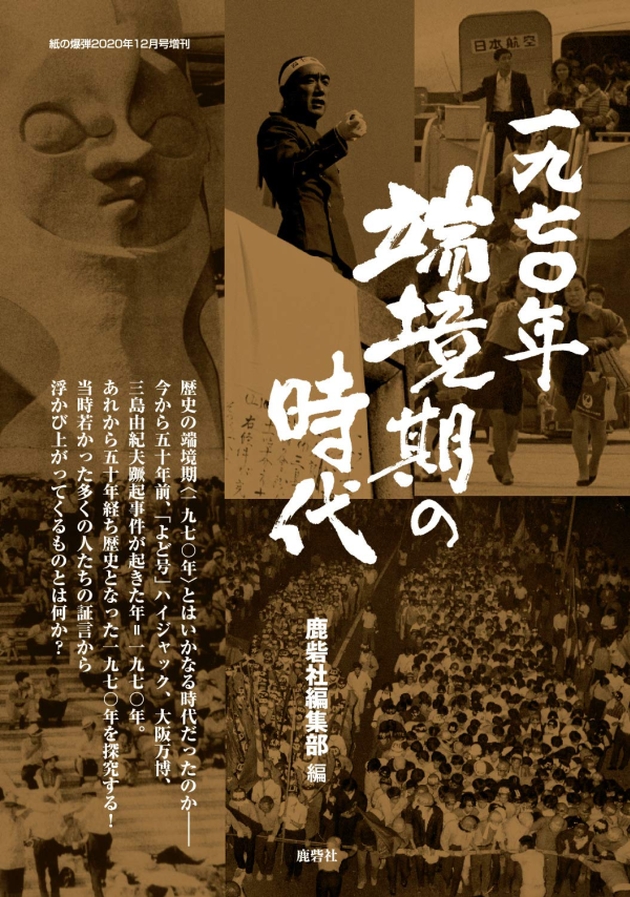

◆戦史は歴史観か、それとも史料になるのか

年々、新たになるのは古代史や中世史だけではなく、現代史においてもその中核である日中・太平洋戦争史でも同じようだ。今年の終戦特集番組はそれを実感させた。

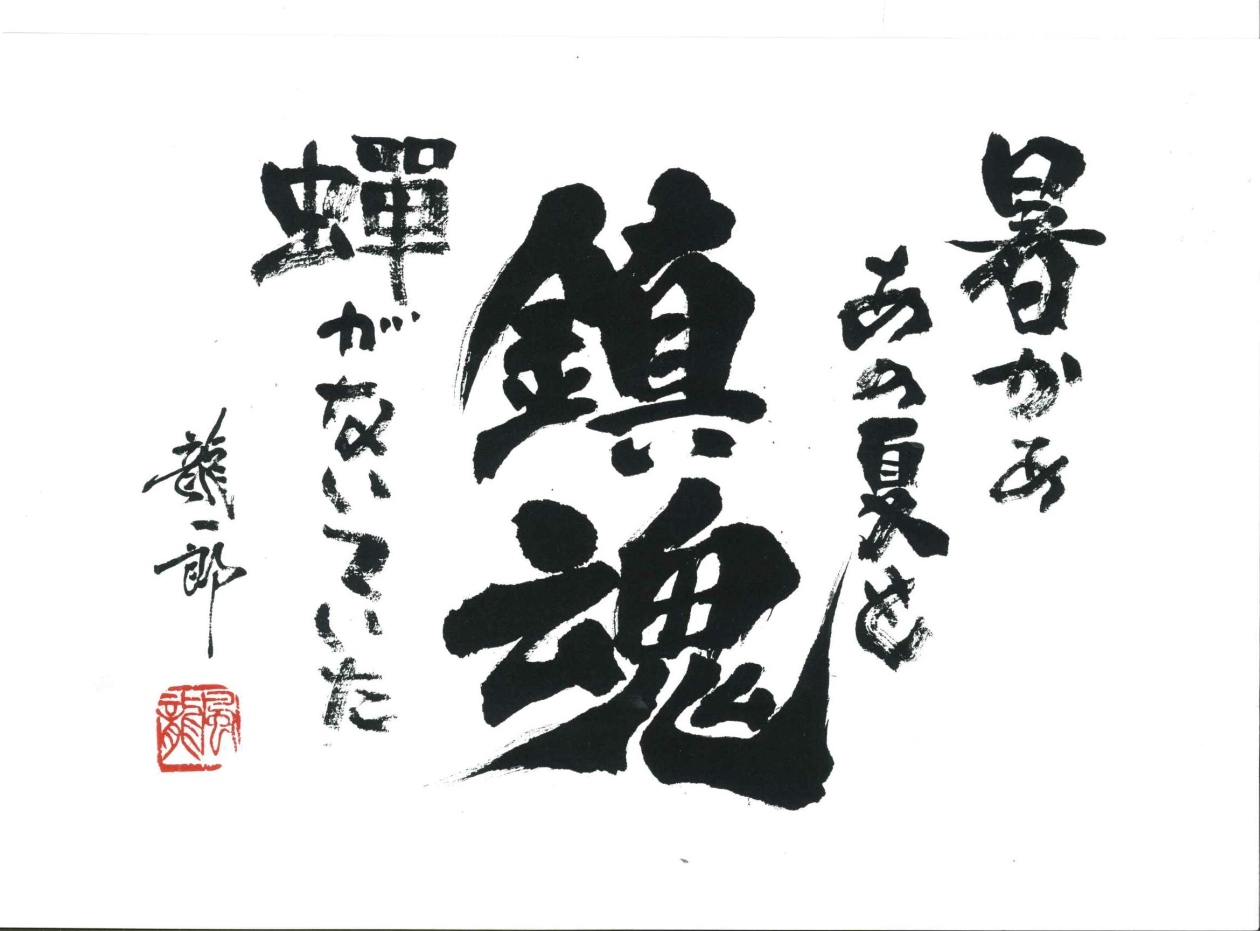

個人的なことだが、父親が予科練(海軍飛行予科練習生)だったので、本棚は戦史もので埋まっていた。軍歌のレコードもあって、聴かされているうちに覚えてしまい、昭和元禄の時代に軍隊にあこがれる少年時代であった。そういうわたしが学生運動にのめり込んだのだから不思議な気もするが、じつは両者は命がけという意味で通底している。

たとえば三派全学連と三島由紀夫へのシンパシーは、一見すると真逆に見えるが、三島研究を進めるにつれて、そうではなかったとわかる。自民党と既成左翼に対抗するという意味で、三島と三派および全共闘は共通しているのだ(東大全共闘と三島由紀夫の対話集会)。

つまり過激なことが好きで、戦争に興味があるのも、ミリタリズムへの憧れとともに、そこに人間の本質が劇的に顕われるからではないだろうか。およそ文学というものはその大半が、恋愛と戦争のためにある。

◆特攻は志願制ではなかった

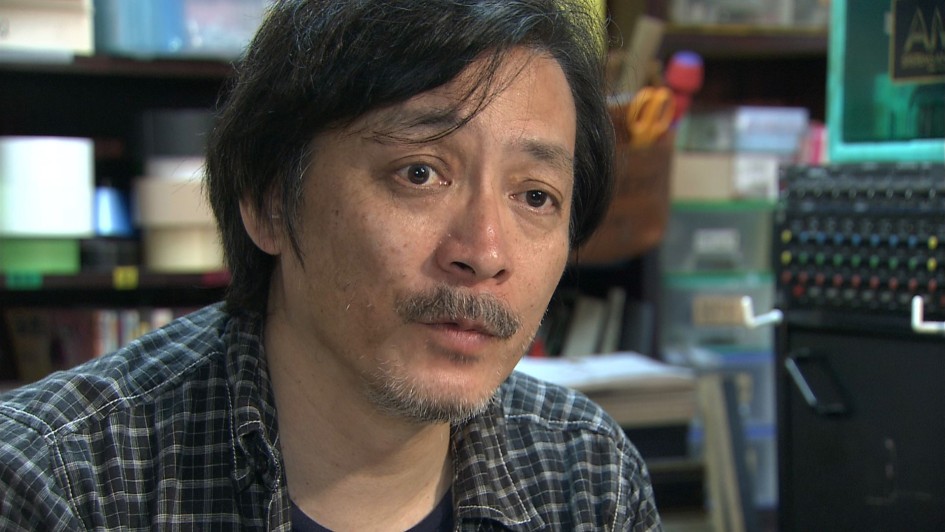

戦史通には改めて驚くほどのことではないかもしれないが、テレ朝の「ラストメッセージ“不死身の特攻兵”佐々木友次伍長」は、戦前の日本人の死生観を考えるうえで興味深いものがあった。

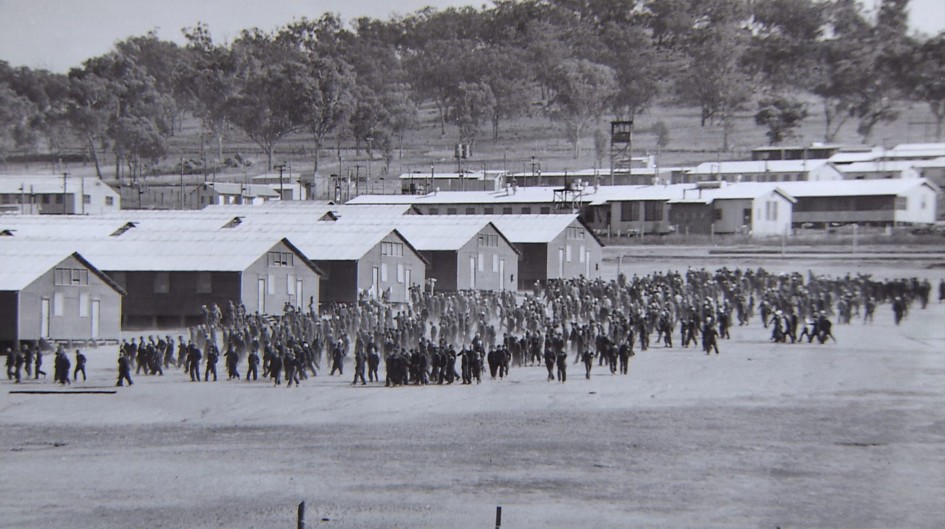

その特攻隊は、陸軍の万朶隊という。日本陸軍は基地招集の単位で動くので、万朶隊は茨城県の鎌田教導飛行師団で編成され、フィリピンのルソン島リパへ進出した。そこで特攻隊であることを命じられ、岩本益臣大尉を先頭に猛特訓に励む。ときあたかもレイテ海戦で海軍が敗北し、フィリピンの攻防が激化していた。

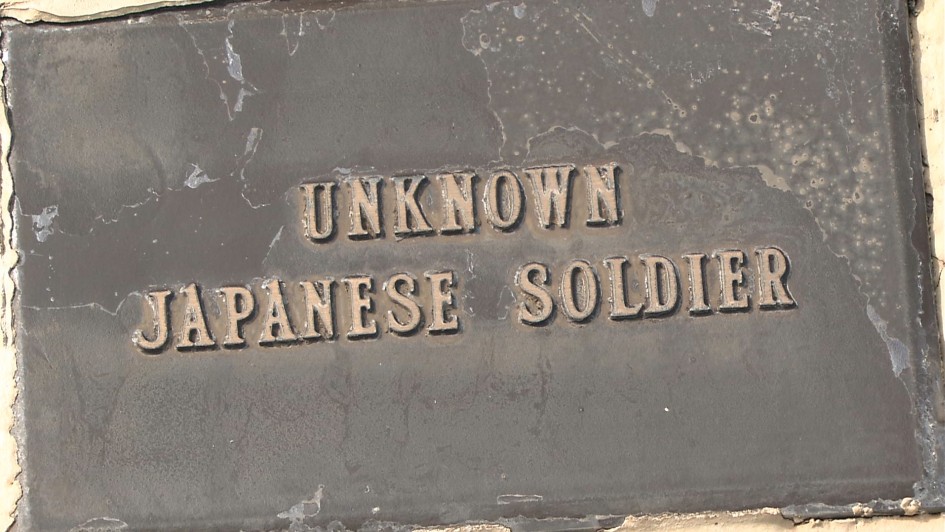

最近の特集番組で明らかになったのは、特攻隊がかならずしも志願制ではなかったという事実だ。

従来、われわれの理解では部隊単位で各自に志願を問われ、全員が手を挙げて志願することで、特攻は志願者ばかりだった。と解説されてきたものだ。ところが、実態は「どうせ全員が志願するのだから、命令でいいだろう」というものだったようだ。

レイテ決戦のときの「敷島隊」の関行男中佐も「僕のような優秀なパイロットを殺すようでは、日本も終わりだ」と言い捨てたと明らかになっている。従来、敷島隊は「ぜひ、やらせてください」という隊員の反応(これも確かなのだろう)だけが伝わっていた。

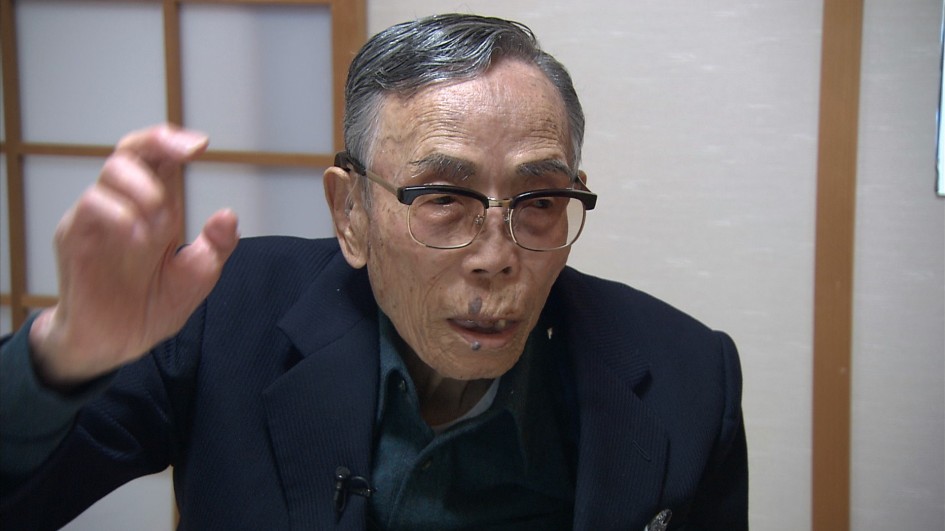

さて、特攻を命じられた岩本隊長は、ふだんの温厚さをかなぐり捨てて、大いに荒れたが、部下には「大物(空母や戦艦)がいないなら、何度でもやり直せ。無駄死にはするな」と命じていた。特攻の覚悟はあったが、暗に通常攻撃を督励していたといえよう。

岩本は特攻機を改造もさせている。特攻機は爆弾をハンダ付けし、機体もろとも突入することで戦果が得られる。爆弾を内装する爆撃機仕様の場合は、起爆信管が機体の頭に突き出している。

その「九九式双発軽爆撃機」の3本の突き出た起爆管を1本にする改造を行っている。このときに爆弾投下装置に更に改修が加えられ、手元の手動索によって爆弾が投下できるようになったのだ。

これは番組では岩本の独断とされていたが、鉾田飛行師団司令の許可を得てあったのが史実だ。

だが、その岩本大尉は同僚の飛行隊長らとともに、陸軍第4航空軍司令部のあるマニラに行く途中に、米軍機に撃墜されてしまう。万朶隊の出撃を前に、司令部が宴会をやるので招いたというものだ。

クルマで来るように指示したのに、飛行機で来たからやられたとか、ゲリラがいるのでクルマで行ける行程ではなかったとか、これには諸説ある。

◆9回の特攻命令

雨に祟られた甲子園大会も、なんとか再開したが野球のことではない。

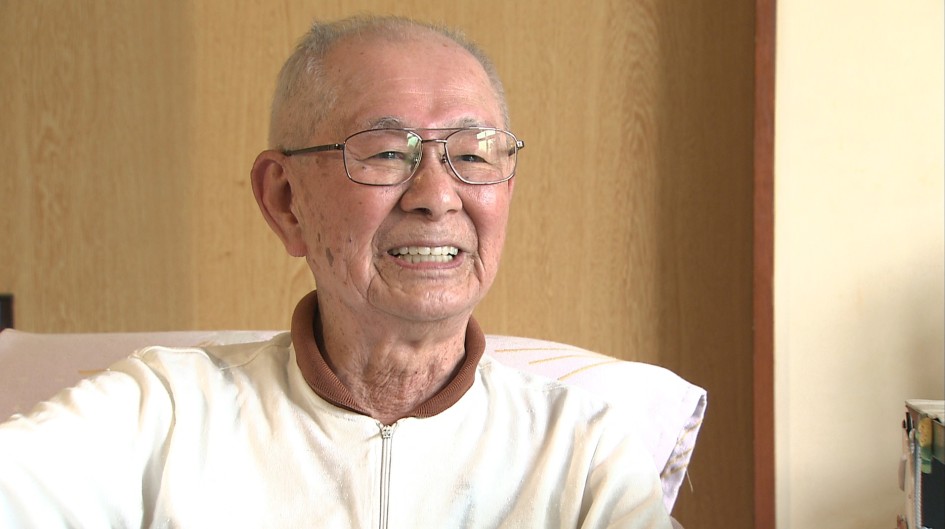

9回特攻を命じられたのは、下士官の佐々木友次伍長である。佐々木は岩本大尉の教えに忠実に、大物がいなかったから通常攻撃(爆弾投下)で戦果を挙げていた。つまり突入せずに帰還したのである。

ところが、大本営陸軍部は佐々木らの特攻で「戦艦を撃沈」(実際は上陸用揚陸艦に損害)と発表し、佐々木も軍神(戦死者)のひとりとされていた。軍神が還ってきたのである。

第4飛行師団参謀長の猿渡が「どういうつもりで帰ってきたのか」と詰問したが、佐々木は「犬死にしないようにやりなおすつもりでした」と答えている。

第4航空軍司令部にも帰還報告したところ、参謀の美濃部浩次少佐は大本営に「佐々木は突入して戦死した」と報告した手前「大本営で発表したことは、恐れ多くも、上聞に達したことである。このことをよく胆に銘じて、次の攻撃には本当に戦艦を沈めてもらいたい」と命じた。

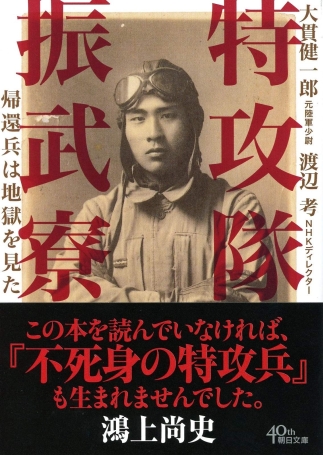

ようするに、天皇にも上奏した戦死なので「かならず死ぬように」というのだ。機体の故障、独断の通常攻撃、出撃するも敵艦視ず、また故障。という具合に、生きて還ること9回。正規の命令書に違反しているのだから軍規違反、敵前逃亡とおなじ軍法会議ものだが、なにしろ岩本大尉の「無駄死にするな」という命令も生きている。戦果も上げる(突入と発表される)から故郷では二度まで、軍神のための盛大な葬式が行なわれたという。詳しくは、鴻上尚史『不死身の特攻兵 軍神はなぜ上官に反抗したか』(講談社現代新書2017年)を参照。

そうしているうちに、フィリピンの陸軍航空団もじり貧となり、第4航空軍の富永恭次中将が南方軍司令部に無断で台湾に撤退した。この富永中将は特攻隊員を送り出すときに「この富永も、最後の一機に乗って突入する」と明言していた人物である。

海軍の特攻創始者である大西瀧治郎は、敗戦翌日に介錯なしで自決。介錯なしの自決には、陸軍大臣阿南惟幾も。連合艦隊参謀長(終戦時は第5航空艦隊長官)の宇垣纏は、玉音放送後に17名の部下を道連れに特攻出撃して死んだ。

本当に特攻は有効だったのか、アメリカ海軍の記録では通常攻撃の被害のほうが大きかった。というデータがあり、従来これはカミカゼ攻撃の被害を軽微にしたがっているなどと解説されてきた。だが、海軍の扶桑部隊などの歴史を知ると、訓練不足の若年兵はともかく、ベテランパイロットによる通常(反復)攻撃のほうに軍配が上がりそうだ。ともあれ、特攻が将兵の自発的・志願制ではなく、日本人的な暗黙の強制だったことは明白となってきた。

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。