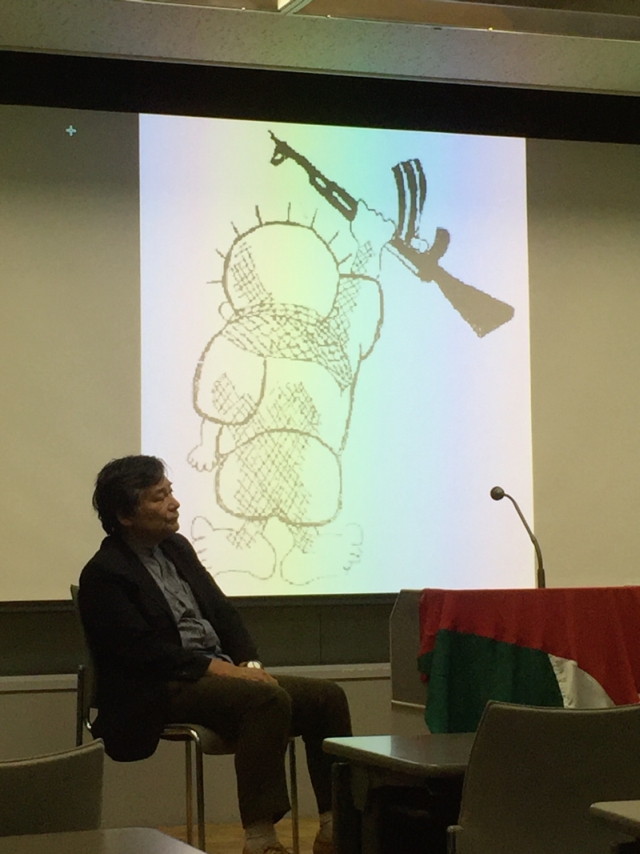

元プロレタリア青年同盟・元国鉄下請労働者の中川憲一さん © 2017 三里塚のイカロス製作委員会 人の心や尊厳と、それを守るための闘争の手段とを問うような映画上映&トークと集会が開催された。わたしは、9月30日にドキュメンタリー映画『三里塚のイカロス』を観て監督と出演の方のトークを聴き、10月1日には「『エルサレム! 今、ハンダラ少年は何処に?』第2次インティファーダ17周年 10.1パレスチナ連帯集会」に参加したのだ。

◆ 「命をかけてカヌーに乗る権利があるが、心通わせる運動がしたい」という思い

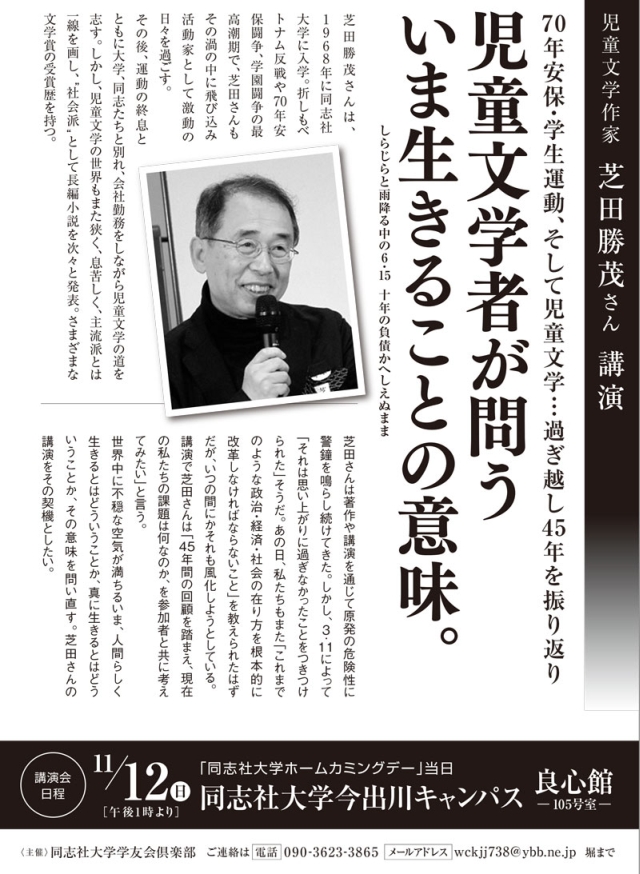

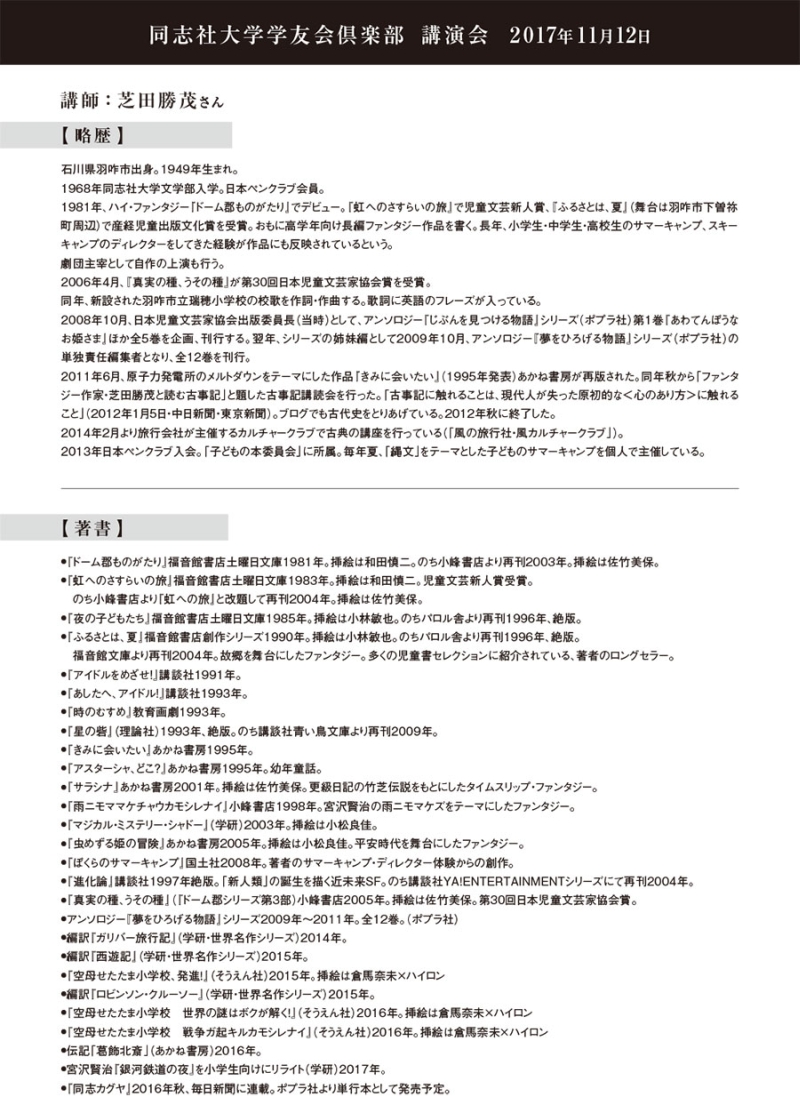

『三里塚のイカロス』の代島治彦監督は、大津幸四郎監督とともに手がけた前作『三里塚に生きる』後の2013年、辺田部落の農民の妻となったHさんの自殺に対して『不条理』を感じ、強い憤りを覚えたことが本作制作のきっかけとなったという。『三里塚に生きる』を観て「運動は『魂の救済』へと向かわねばならない」と考え、大津幸四郎さんが撮影を担当していた小川伸介監督『日本解放戦線・三里塚の夏』なども観ていたわたしは、『三里塚に生きる』の映画評を雑誌に寄稿し、新作の完成も心待ちにしていた。

© 2017 三里塚のイカロス製作委員会 『三里塚に生きる』は三里塚芝山連合空港反対同盟に参加した農民を中心に描いていたが、『三里塚のイカロス』では支援の活動家が主に取り上げられている。その中で、Hさん同様、農民の妻となった女性たちも多く登場するのだ。

作品パンフレットでは、反対同盟事務局次長の島寛征さんは、1967年の「強制外郭測量阻止闘争」で、機動隊が「座り込みをしている反対同盟の農民を蹴飛ばしたり、ぶん殴ったりし」た、と語っている。共産党はスクラムを解いて歌を歌ったが、68年の「三里塚空港実力粉砕現地総決起集会」では新左翼はすでにヘルメットにゲバ棒で武装していた。『三里塚の夏』では、「三里塚空港粉砕全国総決起集会」で反対同盟の青年行動隊もカマと竹槍をもって武装する姿が映し出されている。ただし、反対同盟の中には葛藤があった。

『三里塚に生きる』では、機動隊3人が死亡した東峰十字路事件を経て、青年行動隊リーダー・三ノ宮文男さんが自殺した当時を仲間が振り返る。パンフで島さんは、「『ここで生きていこう』という運動に死人が出る。少なくとも農民は、この頃から闘争の矛盾に気づきはじめます」という。その後、援農と妻たちの話題に移り、産直の「ワンパック」運動にも触れている。ちなみにわたしたちは以前、四ツ谷の「自由と生存の家」でここの野菜を含めて送ってもらい、販売して得た収入を「自由と生存の家」に暮らす人々にカンパするなどしており、現地のイベントにも参加していた時期があった。そこには運動とは無関係に父親とともに移住してきた青年が、農的な暮らしに精を出す姿もあり、希望を感じたものだ。

ところで本作では、空港が開港され、移転を余儀なくされた際に悩み苦しむ元支援の妻たちの思いも拾い上げられる。そしてHさんが移転を苦に鬱病を発症し、亡くなってしまう。そのような中、話し合いでの「秘密交渉」による前進が試みられるが、読売新聞の報道によって事実は「ねじ曲げられ」、反対同盟幹部(の一部)と新左翼党派から「秘密交渉」を試みた人々が自己批判を迫られる。中核派では「三里塚で主流派になり、日本の革命的左翼全体の主流派にならければならない」という意図が持ち上がり、生活と命が踏みにじられていく。結果、反対同盟において「永続闘争」は否定され、終息の仕方が話し合われるようになる。パンフで島さんは、「時代は変わっても政府と住民のいざこざは今後もどんどん起きる訳ですよ」「砂川米軍基地拡張反対闘争からはじまって、いまの沖縄の米軍基地問題まで、そこで生きる住民が一番損をしている訳ですよ。三里塚はどうかっていうと(中略)闘争の犠牲を代償にしたことで、その後は農業を持続できる体制ができたり、地元での仕事が増えたり、住民はあまり損をしない形になったと思う。」とも語っているのだ。そして沖縄の辺野古では、三里塚を教訓に、非暴力が貫かれていると代島監督はいう。

上映後、出演者である元第四インター・平田誠剛さんと代島監督のトークがあった。そこで平田さんはまず、「みんなそれぞれ傷を持っていたりするが、わたしと同じように、終わっていない、続いていると聞き、それがうれしかった」と、監督に感謝の言葉とともに述べた。また、「中核のやり方を統制し、反対運動を続けていくのは難しかった。それはわたしたちの責任だろうと思う。第四インターだけでなく、わたし個人も、関わった人も」とも口にする。さらに、「わたしは福島に生き続ける。今は、ほとんどいわき市にいて、三里塚闘争の経験を生かしながら、単なる類推でなく人々の共感、ともに歩む生き方を、恥ずかしいけどしているかなと感じている。(このことをカメラの前で語らなかったのは)いうべきことにあらずと思っていたから。代島監督は埴谷雄高の(4兄弟が窮極の「革命」について語る)『死霊』を読み直しているといっていたが、わたしはドフトエフスキーの(無神論的革命思想の「悪霊」に憑かれた人々の破滅を描く)『悪霊』を再読している。19世紀に限らず、今だって人間に起こりうること。わたしはあまりこのようなことを改めていいたくないが、それぞれ(このようなことを)抱えているとわかっていなければいけないと思う。逃げずに踏みとどまり、『おもしろい』闘いを続けたい」「三里塚の経験があって、焦らなくなった。心通じ合える瞬間みたいなものがあり、それだけでも十分と思うこともある。支援として、福島に尽くし足りないわたしが悪い」「俺たちは命をかけてカヌーに乗る権利があるし、これからも生きていく。第4インターはトロツキストで、後ろから弾が飛んでくることがわかっても、ともに闘う戦線をつくり、反撃しない思想。だが、わたしは立派なトロツキストでない。パクられた仲間のほとんど字を書けない母親の手紙に泣いた。俺たちが継ぐものはそういうものであり、そのようにやりたい」などとも語った。

農民の方々や支援に参加していた方の複雑な思いはあるだろうし、わたしは近隣の出身なので地元の人々が現在抱く思いも聞いている。いずれにせよ、現在、社会運動に携わっている立場として、闘争の意味をさまざまな視点から問い直す作品は意義深い。また、個人的には大友良英さんのファン歴も長く、ドキュメンタリー映画のコアをこのように音楽で表現できる人はほかになかなかいないだろう。

元革共同(革命的共産主義者同盟)中核派政治局員の岸宏一さん © 2017 三里塚のイカロス製作委員会 ◆ 尊厳と「存在」とをかけた闘いを、誰が断罪できるのか

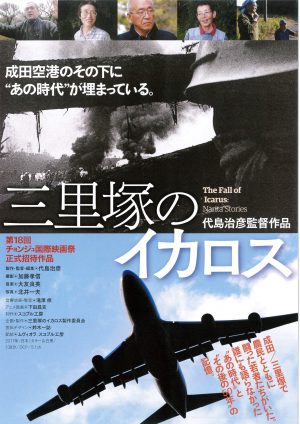

そして、たまたま翌日に開催されたのが、「『エルサレム! 今、ハンダラ少年は何処に?』第2次インティファーダ17周年 10.1パレスチナ連帯集会」 だ。近年、この連帯集会にも参加しているのだが、今回は「ハンダラ少年」が取り上げられた。ハンダラとは、1975-87年頃、ナジ・アル=アリによって描かれた、パレスチナ難民を描写したイラストの登場人物。「正義と自己決定のためのパレスチナ人民の闘争の強力な象徴」であり、「難民キャンプの子供のように素足で、わたし(ナジ・アル=アリ)を『間違い』から守るアイコン」「彼の手は、アメリカの方法による解決策に対する拒絶反応として、背中に隠されている」。ナジ・アル=アリは10歳の時にレバノンの難民キャンプに収容され、ハンダラ少年も10歳として描かれており、パレスチナに自由と尊厳とが取り戻されるまで成長することも振り返ることもない。

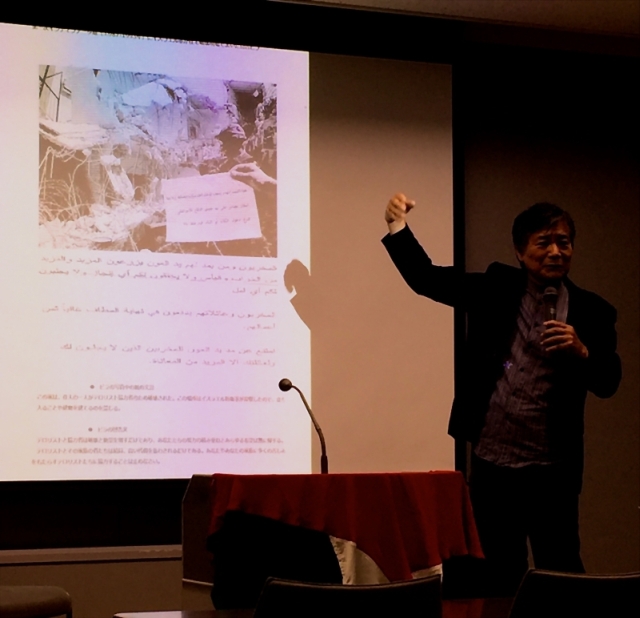

講演で中東近現代史研究家の藤田進先生は(アメリカなどによる国際連合の決議を経て分割され)イスラエルに侵略されるパレスチナの情況を語り、「最後に譲れないものは、人間の尊厳、物質的なものよりもプライド」と強調した。尊厳がなくなると人間は存在できなくなる。物理的に破壊されても、(パレスチナの暮らしに根づき平和や生命の象徴とされてきた)オリーブの木は生えて、抵抗運動がまた始まり、人間としてのプライドが強く打ち出されるものだともいう。

ナジ・アル=アリは絵を描き続け、1987年頃から93年頃まで続いた第1次インティファーダ(抵抗運動・民衆蜂起)がヨルダン川西岸とガザ地区で始まった頃にあたる87年に暗殺されたが、犯人は逮捕されていない。彼の本を監修した(『パレスチナに生まれて』いそっぷ社)藤田先生は、「ハンダラ少年はパレスチナだけでなく全アラブ社会、全イスラム社会、そして世界へと広がり、多くの人を惹きつけている」と説明する。パレスチナでは虐殺が繰り返され、ハンダラ少年は背中だけで顔を見せないが、その後ろ姿は抑圧された人々にエールを送り続けるのだ。そして、彼は常に事態を見つめており、ノーコメント。「そのハンダラ少年の見つめるディテールが、この絵を見るものの現実・置かれている事態・苦しみとつながる。抵抗の眼差しが描かれているのだ」とも藤田先生はいう。そして、パレスチナのあちこちに、ハンダラを描いた子どもたちの落書きがあるそうだ。

たとえばオイルの絵では、石油を入れるブリキ缶を伸ばしたものを用いた掘っ立て小屋が建てられている。藤田先生は、「国連の金で難民収容の家を造られているが、最初はテントで、その後に泥造りのものになる。ただし、狭くて不潔で住み心地が悪いため、たとえ劣悪で貧弱なものしか造れずとも人々は改造を試みるのだ。いっぽう、湾岸産油国はリッチ。そしてここに描かれた夫婦は、故郷の土地やオリーブ、暮らしのことを語り合っているのだろう。レバノンにイスラエルが侵攻してPLO(パレスチナ解放機構)の拠点だったベイルートの難民キャンプがつぶされ、国際政治による大弾圧の時期の中での思いが想像される」と説明する。

ナジ・アル=アリがハンダラ少年を描いたオイルの絵(撮影=小林蓮実) イスラエル軍がパレスチナ人に住宅をダイナマイトで破壊した現場で配布した警告ビラについて説明する藤田進先生(撮影=小林蓮実) また、第1次インティファーダの終わり頃、93年に突然、オスロ合意(イスラエルとPLO間の協定だが、2006年のイスラエルによるガザ地区・レバノン侵攻で事実上崩壊)が結ばれ、一方的にパレスチナの平和が「強行」される。その際に、イスラエル軍がパレスチナ人に住宅をダイナマイトで破壊した現場で配布した警告ビラも紹介。ビラには、「この家は住人の1人がテロリスト協力者のため破壊された。つまり報復攻撃だ。テロリストと協力者は破壊と絶望を増すだけであり、このようにならないように気をつけろ」という旨のことが書かれている。藤田先生は、「アメリカの圧倒的な支援を受け、最新鋭の、通常兵器でなく戦略兵器を住民弾圧に用いるイスラエルの軍事力と、抵抗グループのそれとの非対称。抵抗メンバーなどは、トイレにも行かせてもらえず、垂れ流しの中、人間としての尊厳を奪われ、怒りと抵抗が起こっている」と語るのだ。

そして、「第2次大戦後、国際連合ができ、対立があっても、人間の自由と尊厳のために維持せねばならないものがあるという、平和のロジックを世界は共有した。イスラエルをつくったユダヤ人にも生活があり、家庭を築いており、土地が必要であることをパレスチナ人は否定できない。だからこそ、話し合いを始めることがパレスチナ人の大きな念願。イスラム、アラブ社会では、宗教が違っても、隣人同士としての関係をつくるという考えが根本にあった。アラブの関係を動揺させるアメリカのやり方に対しても、違和感が世界に広がり始めたのだ。そして、イスラエルの将来に絶望する人々はイスラエルから外へ出ている」とも加えた。

会場からの「神風特攻隊と抵抗運動の共通点」などに関する質問に答え、現地で活動していた足立正生さんは、「神風特攻隊とリッダ闘争(パレスチナ解放のための日本人青年による決死の闘争)とは、180°異なる。そうでない後者は人間の尊厳を求める側から、虐殺と困難を強いられた側からの個人的な決起。国家テロこそなくさないかぎり、人道主義も人権もへったくれもない。人民や民衆を弾圧する政治こそがテロだ。生き延びるかの抵抗の闘いはテロではない。占領と抵抗抜きにして、『暴力』を否定できるのか。それは、尊厳の一部ではないか」と問いかける。

ほかにもいくつか質問があり、藤田先生も、「アメリカのバックアップを受けてユダヤ人だけの国を造ろうとすれば、アラブ全土を治めないかぎり安心しない主体となる。ただし、そのイスラエルの中にも、共存を考える人が現れている。だからこそ、アラブとユダヤ人の共存の話し合いに舵をきるべきだ。まずは、イスラエル内の左翼や民主主義者との対話を構築せねばならない。また、リッダ闘争は政治と武力闘争を力尽くで押さえ込まれた『お手上げ状態』から起こった。ルサンチマンに近い武力の闘争だ。神風特攻隊は、天皇制国家・国民国家から起こったものだが、アラブの自爆はパトリオット、自分の故郷を思う気持ちから起こっているもの。生活空間を守るための最後の手段として選択されており、女性の救急隊員などですら『自爆テロ』をおこなう。占領に抵抗する『暴力』を、はっきりと批判したり断じきれるのか。冷静では考えられないことだ。非暴力とは別に、人間の尊厳を蹂躙するものに対して激しく闘う心、リスペクトの闘いがイスラム世界にある。これをさせないためには、軍事力でなく、彼らが求める話し合いに応じることだ」と繰り返す。

また、サラームという言葉は平和と訳されるが、「宗教は違っても人間同士共存すべきだというイスラムの論理。人間のダメさ加減をアッラーの教えを忠実に守ることで乗り越えるというもの、そういった意味でアッラーの奴隷になるということ」と説明した。

撮影=小林蓮実 最後に、「世界から支援されているという意識が生まれ、現在、強力に非暴力抵抗活動が進められている」という意見が会場からあったが、足立さんは「それが民衆の抵抗の抑圧に使われており、現在も自爆攻撃はある」と口にしたのだ。

力をもたない側、尊厳を奪われている側は、命をすでに奪われていることと同じ状態にさらされる。そんな人々の最後の選択としての抵抗運動の形。国内などでは理解も得られず有効でない方法かもしれないが、リッダ闘争に参加した岡本公三さんを支援するオリオンの会では、「秋葉原事件」は抵抗運動かどうかという議論がなされたことがあった。答えは出ていなかったが、事件当時わたしは、彼は化け物ではないし理解できると考えたものだ。無差別殺傷を肯定はできないが、それは自分だったかもしれないと、これにかぎらずさまざまなときに考える。

わたしたちの、そして世界の人々の尊厳のために、いろいろな問題に対して対話を実現させること。そのために自分は何ができるのだろうか。そんなことをいつも思う。

◎『三里塚のイカロス』オフィシャルサイト http://www.moviola.jp/sanrizuka_icarus/

◎JAPAC blog(Japan Palestine Project Center)http://japac.blog.fc2.com/

VIDEO

◎[参考動画]映画『三里塚のイカロス』予告編(moviolaeiga 2017年7月24日公開)

VIDEO

◎[参考動画]証言で紡ぐ成田空港反対闘争~「三里塚のイカロス」代島監督インタビュー(OPTVstaff 2017年9月6日公開)

▼ 小林蓮実(こばやし・はすみ)[文]○『紙の爆弾』11月号 特集「小池百合子で本当にいいのか」 ○現代用語の基礎知識 臨時増刊号ニュース解体新書(自由国民社)

愚直に直球 タブーなし!『紙の爆弾』11月号!【特集】小池百合子で本当にいいのか