◆日本の新聞がおかしいと感じた瞬間

黒薮 思い出すことがあります。日本の新聞がおかしいと最初に思ったのは、20代の終わりです。わたしは20代の大半を海外で暮らしたのですが、日本に帰って東京でアパートに入った、その日に驚くべき体験をしました。ドアを開けると、拡販員がいきなり洗剤を押し付けて「新聞を取ってくれ」と言ってきたのです。こうした新聞拡販を知らなかったので、「これで新聞記者の人は平気なのかな」と思いました。これが日本の新聞はどこかおかしいと感じた最初です。

田所 そこから黒薮さんはライフワークの「押し紙」の取材にとりかかられたのですか。

黒薮 東京で普通の会社に就職したんです。そこに2年くらい居ましたがバブル崩壊で会社が潰れたので、それからメキシコで、メキシコ日産の通訳をした後、日本に戻り新聞業界の業界紙に入りました。「押し紙」に関わりだしたのはそれからです。

田所 新聞業界の業界紙だから、ど真ん中にいらっしゃった。内部事情が分かりますね。

黒薮 業界団体の中で不正経理事件があって、それを調べようとしたら業界紙の社長さんらがみんなで、「これは取材してはいけない」と決めてしまいました。そこで「それはおかしいのではないか」と言っていたら、クビになったんです。

田所 解雇ですか。

黒薮 解雇されたんです。解雇される前は私の仕事机だけを壁に向けておかれたりしました。

田所 精神的に追い詰める嫌がらせですね。

黒薮 事件を取材して発表したわけではありません。取材しようと少し動き始めただけでした。しかし、解雇されたのでフリーになりました。

田所 それくらい強固にアンタッチャブルな聖域なんですね。黒薮さんが読売新聞から訴えられたのは何年でしたか。

黒薮 2009年です。その時には既に「押し紙」関係の書籍も書いていました。

◆「押し紙」問題追及の先達たち

田所 本格的に「押し紙」の問題を書き始めたのはいつ頃でしたか。

黒薮 最初に記事を書いたのは1997年です。

田所 黒薮さん以前に「押し紙」問題を取り上げているジャーナリストはいましたか。

黒薮 1970年代に清水勝人さんという人がいました。これはペンネームで噂によると大新聞の販売局の人ではないかと言われています。この人が「押し紙」問題を暴いたことがあるのです。月刊誌に書いていたほか現代評論社から『新聞の秘密』という本を出しています。

清水さんが早い段階から「押し紙」問題を暴いているのですが、まったく見向きもされず、完全に無視された感じです。私も「押し紙」問題をかなり深く取材してから清水さんの存在を知ったくらいです。

それから次に、1980年代から沢田治さんという滋賀県の新聞販売店の労働組合の人が中心になって、「押し紙」問題を指摘しました。国会でも80年から85年までに16回にわたって質問がなされています。沢田さんが国会議員に資料を提供していたのです。

国会質問により「押し紙」問題は、解決するかと思いましたが、85年に質問が終了した頃は、景気が非常によくなっていて、販売店も「押し紙」があっても経営が行き詰まることはなく、「押し紙」についての議論がなされなくなりました。次にそれを始めたのが私です。

田所 ちなみに80年代の国会質問はどの党でしたか。

黒薮 超党派です。社会党、共産党、公明党です。

田所 では、野党超党派の質問ですね。

黒薮 超党派でいいところまで追及してくれました。

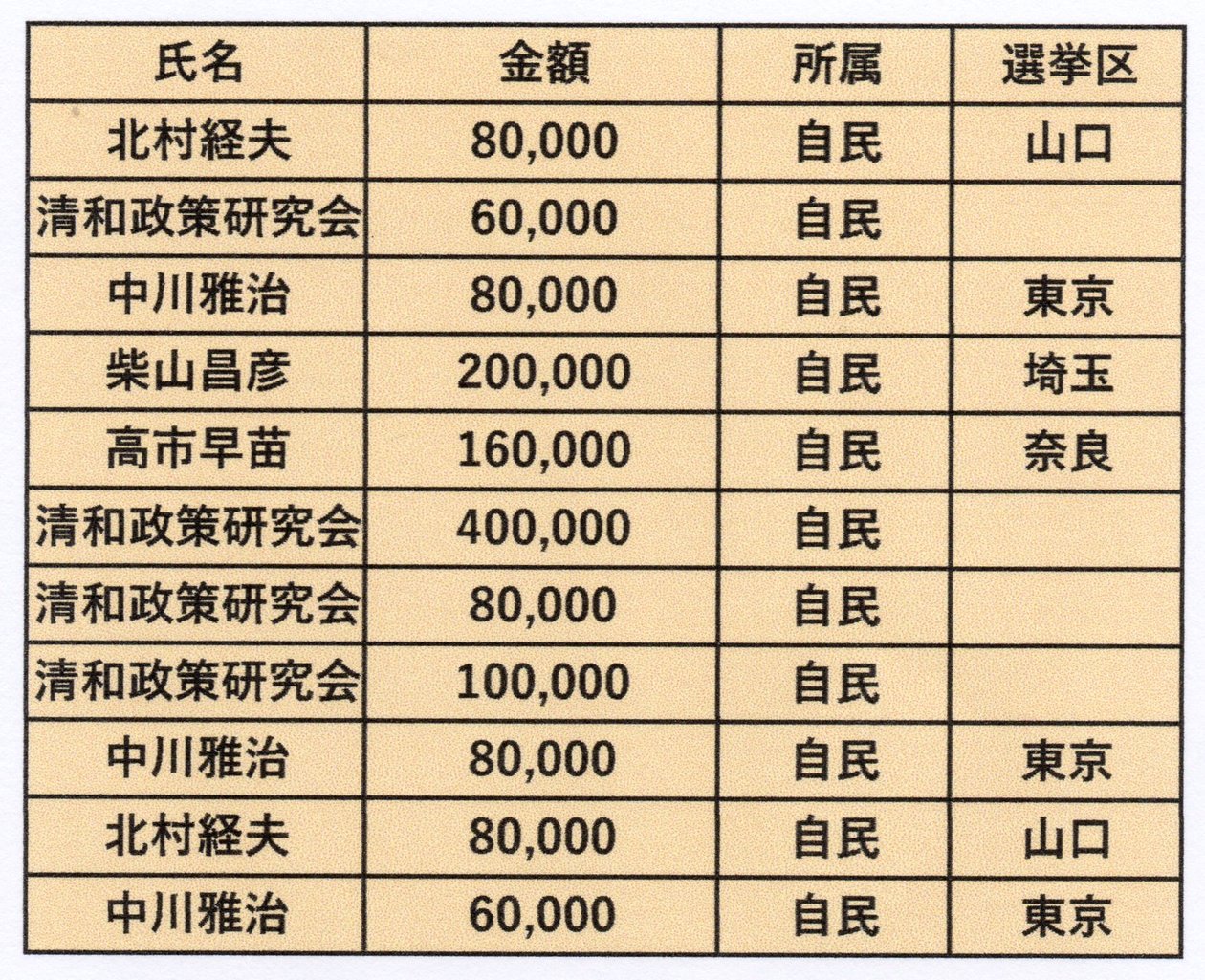

田所 今はむしろ与党内に地方議員ですが、黒薮さんの理解者がいますね。

黒薮 小坪慎也さんという福岡県行橋市の市会議員です。2020年佐賀地裁で佐賀新聞の「押し紙」を認定する判決が下りました。その時に取り上げたのはどちらかといえば右派系のネットのメディアでした。「押し紙」問題は、なぜか左派系のメディアもタブー視します。何を恐れているのでしょうね。

◆販売店にノルマ部数を強要する「押し紙」

田所 「押し紙」をご存知ない方々にどうして「押し紙」が問題なのか教えて下さい。

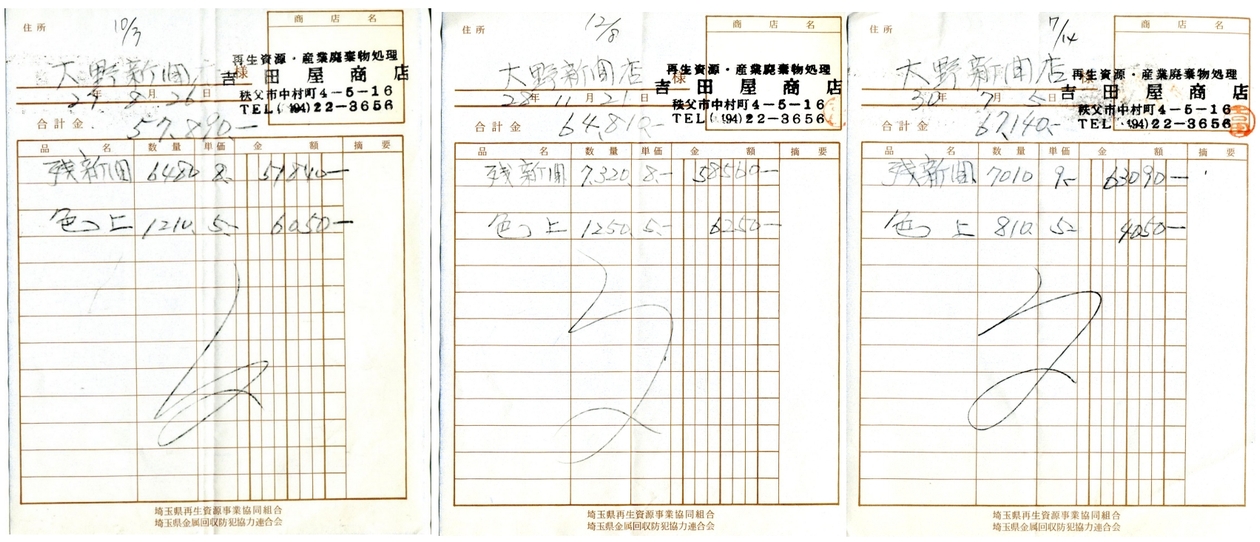

黒薮 「押し紙」は簡単にいえば新聞販売店のノルマ部数です。たとえばある販売店の新聞購読者が1000人だったとすると、1000部と若干の予備紙があれば充分なわけです。ところが1000部で十分に足りているのに無理やり1500部を販売店に押し付ける。この場合、500部がほぼ「押し紙」ということです。

田所 販売店は新聞社から適性部数に何割増しかの部数を押し付けられて、買わされるということですか。

黒薮 そうです。「押し紙」により、実質的に新聞社の販売収入が増えます。

田所 私たちは購読料を払って新聞を読んでいますが、新聞社に払っているのではなく販売店に払っているのですね。

黒薮 販売店は自分たちのところに送られてきた新聞の購入代金を、新聞社に全部払わなければなりません。新聞社に「押し紙」に対しても請求を起こします。

田所 販売店にとっては負担ですね。

黒薮 大きな負担です。新聞社の側から見れば、「押し紙」により販売収入が増えます。読者の数よりも多い販売数を仮装することにより、新聞の公称の部数(ABC部数)が増えるので、紙面広告の媒体価値も高まるわけです。新聞社は、「押し紙」により、このような2つのメリットを得ます。

田所 100万人の購読者がいる新聞より150万人購読者がいるとされる新聞は、誌面広告の費用を高くとることができる。しかし150万人のうち、実際には100万人しか読者がいないとすればそれは詐欺ですね。

黒薮 それが「押し紙」問題の本質です。ところが販売店が実数以上の部数を仕入れることにより、利益を上げるケースもあるのです。それは新聞の折り込み広告の枚数と、販売店へ搬入する新聞の部数を一致させる基本的な原則があるからです。搬入された新聞の部数が多ければ、折り込み広告の種類が多い販売店では、「押し紙」があっても損をしません。折り込み広告による収入が、「押し紙」で発生する損害を相殺するからです。

田所 一方的に販売店が負担を被るだけではなく、販売店配達実数以上に折り込み広告代を依頼主に請求できるメリットもあると。

黒薮 今はそんなことはないですが、そういう時代もありました。一種の共犯関係です。先ほど述べたように国会質問が終わったのが1985年で、その後、「押し紙」問題が沈静化したのは、折り込み広告の需要が非常に高くなっていたので「押し紙」があっても販売店は損はしなかったという事情があったと思います。日本経済が好調だったからです。ところがバブルが崩壊し、新聞の価値がなくなってくるにしたがって、販売店が今までたくさん仕入れさせられていた「押し紙」が負担になってきた。しかし新聞社としては「今さら何を言っているんだ」という感じで、簡単に「押し紙」を減らしてはくれないわけです。(つづく)

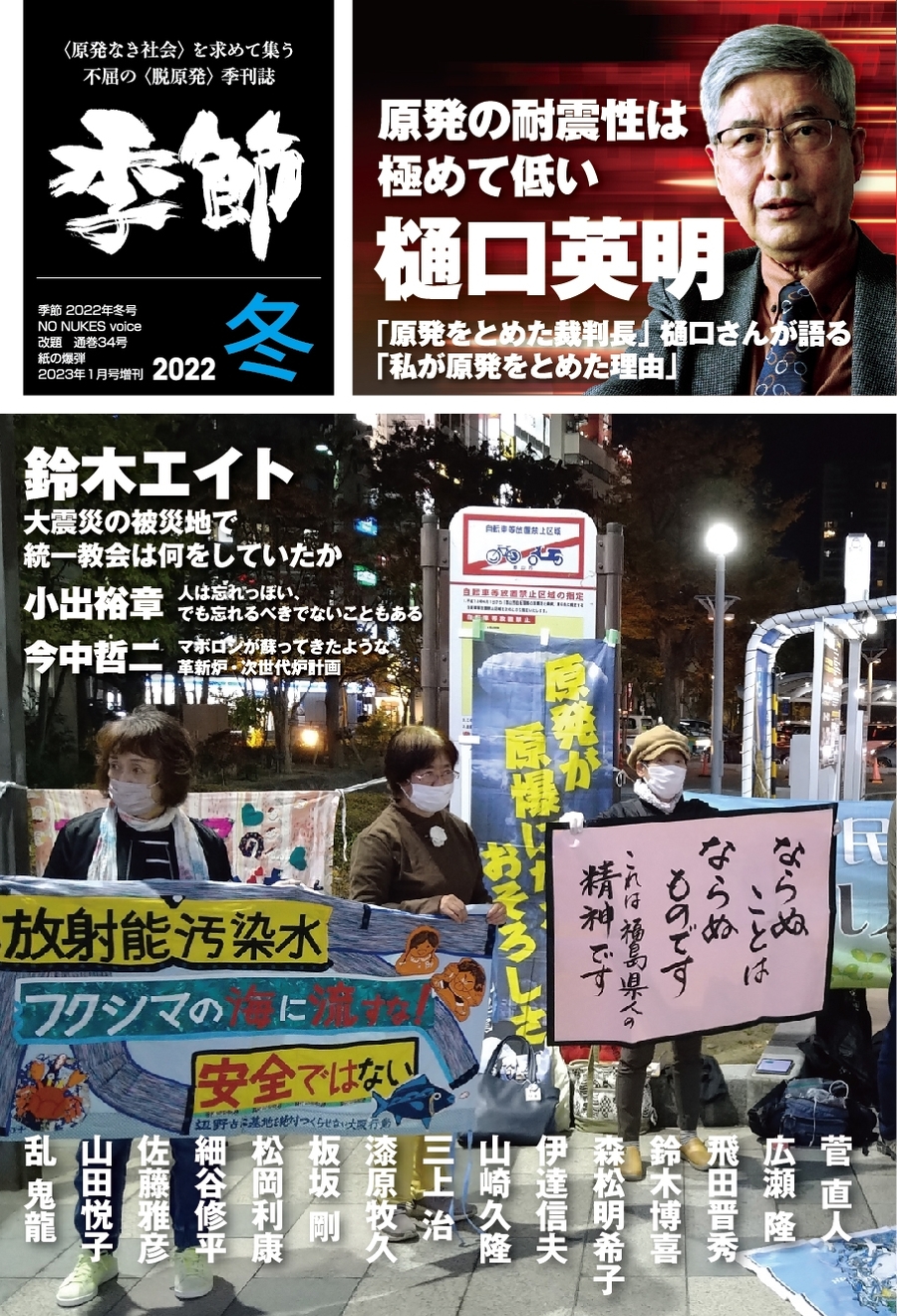

◎遠慮・忖度一切なし!《本音の対談》黒薮哲哉×田所敏夫

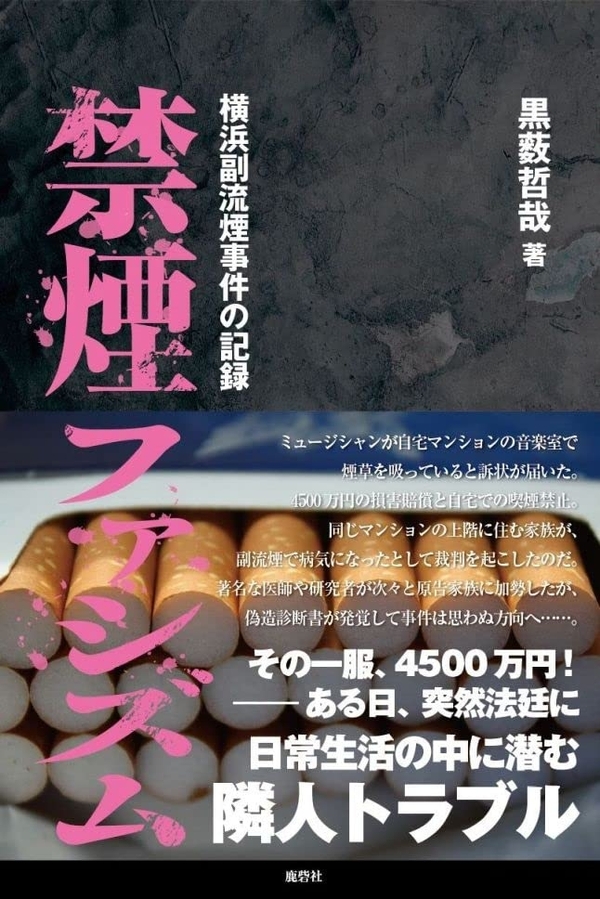

〈01〉「スラップ訴訟」としての横浜副流煙事件裁判

〈02〉横浜副流煙事件裁判のその後

〈03〉禁煙ファシズムの危険性 ── 喫煙者が減少したことで肺がん罹患者は減ったのか?

〈04〉問題すり替えに過ぎない“SDGs”の欺瞞

〈05〉「押し紙」は新聞にとって致命的

〈06〉日本のタブー「押し紙」問題の本質を探る

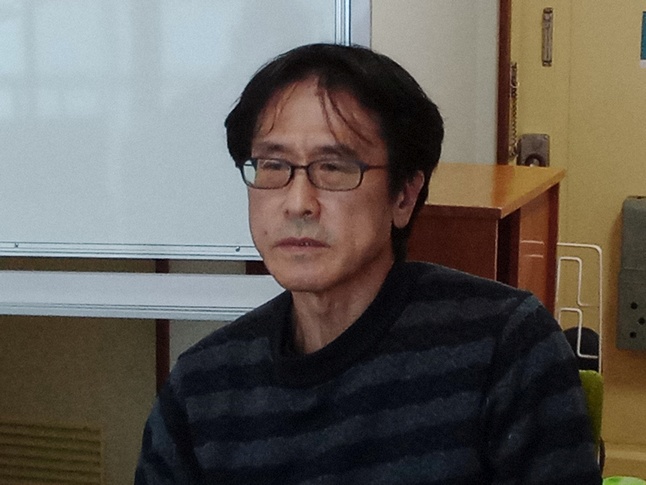

▼黒薮哲哉(くろやぶ てつや)

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu

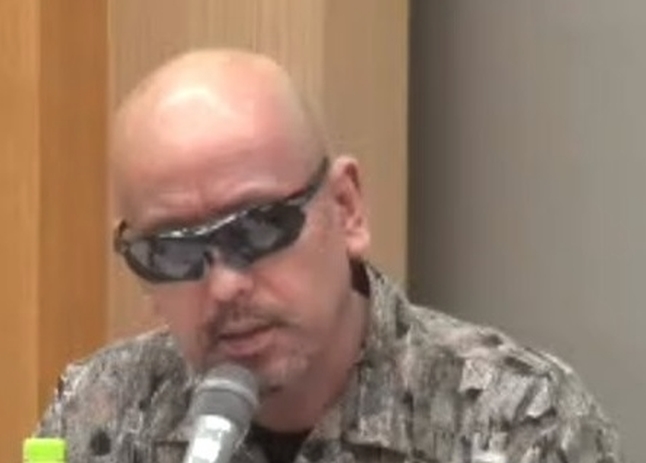

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。著書に『大暗黒時代の大学──消える大学自治と学問の自由』(鹿砦社)がある。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。