秋の総選挙前に、興味深いレポート記事がそろった。そして北朝鮮をテーマにした記事、とくに小坂浩彰氏の登場に「興奮」だ(後述)。

まずは8月8日告示となった横浜市長選挙である。(横田一「横浜市長選で菅義偉一派の姑息栓術」)

横浜では当選前に「カジノ誘致は白紙」としていた林文子市長(再選立候補)が積極誘致に転じ、市民の期待を裏切ってきた。ハマのドンこと藤木幸夫横浜港ハーバーリゾート協会会長がカジノ誘致の反対の論陣を張ることで、IR(横浜港湾地域の再開発問題)は混迷をふかめてきた。

だが、自民党の小此木八郎国家公安委員長(前衆院議員)が「カジノ絶対反対」を掲げて出馬表明。作家で元長野県知事の田中康夫氏が出馬表明、立憲民主の山中竹春(元横浜市大教授)、維新の松沢成文参院議員(前神奈川県知事)など、カジノ反対派はじつに7人も立候補したのである(記事では8人となっているが、郷原信郎弁護士が立候補を取りやめ)。

すなわち、カジノ誘致反対票が、反対派の立候補者乱立によって、分散してしまうことが確実となったのだ。しかるに、小此木氏とキーマンの藤木氏は三代にわたる家族付き合いがあり、小此木氏の父親の秘書を務めていたのが、菅義偉総理なのである。小此木氏に「隠れカジノ推進派」との疑惑が持ち上がるのは、けだし当然であろう。反対派陣営の候補者一本化への内幕もレポートされている。

いずれにしても、横浜市は菅総理の地元であり、ここで小此木氏が敗れるようなことになれば、政権維持にも直撃する。そこで「カジノ誘致反対(隠れカジノ誘致)」の立場をとりながら、マヌーバー的に誘致へとシフトする。その意味では選挙後の小此木氏の立場にも目が離せないということになる。

◆総選挙は山口三区が焦点に

いまから秋に向けて注目すべきは、派閥の瓦解へのつながる可能性のある、自民党内の政局である。(山田厚俊「衆院選で瓦解へ 自民党内で露見した亀裂」)

秋の総選挙で決定的となっているのが、現職の不出馬(引退=10名以上)である。伊吹文明、竹下亘、冨岡勉など、派閥の幹部クラスが相次いで引退することになる。そこで「派閥の瓦解」である。

そのうえで、ポスト菅をめぐる党内亀裂が二階派と宏池会(岸田文雄)との間で起きるのではないかと、山田は指摘する。そのキーマンは、山口三区に参院から衆院に転じる林芳正元文科大臣であるとする。

その衆院山口三区は、二階派の河村建夫元官房長官が公認候補となる予定だ。この亀裂が10年後の自民党の派閥の力関係を決め、将来の主流派を占うのだとしたら、山口三区からは目が離せない。政治の世界は寸分先も見えない。20年前に安倍長期政権、菅政権を予見できた人がいただろうか。

◆怖い噂

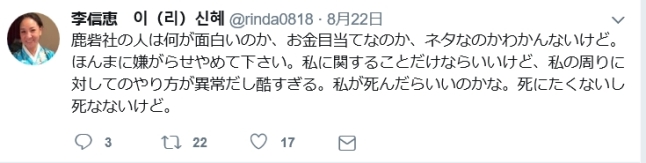

NEWSレスQの記事「河井案里事件 自殺した担当検事をめぐる怖いウワサ」が注目に値する。自殺したのは昨年12月だが、その背景には安倍の側近Aなる人物から電話があると、誰かが死を選ぶことになる。という怖い噂だ。

特定秘密保護法を批判した内閣参事、自民党山田健司代議士の不正を告発しようとしていた秘書、UR問題で担当者だった国交省職員、森友学園問題の造園会社社長、そして近畿財務局の赤木俊夫氏と、政権にとって都合の悪い人物が死を選ぶ──。

その赤木ファイルを検証した青木泰「財務省腐敗 改ざんに抵抗した命がけの記録 赤木ファイルが訴えるもの」は保存版であろう。

◆久々の「証言」 小坂浩彰

小坂浩彰氏は、日本にいての北朝鮮のことは絶対にわからない。という、ある意味では当たり前のことから出発する。じっさい、北朝鮮通の小坂氏にしても、わかっているふりをして「予測発言」したが、外れて大恥をかいたという。

ジャーナリストや証言者は「批評家」ではないのだから、当然と言えば当然である。Z世代にもわかりやすく書いているというが、このような記事こそが読者にとどく。

とはいえ、新たなファクトは、あまりない……。小坂氏にはもっと北朝鮮に足を運んでもらい、多少あやしいものでも「証言」を期待したい。

◆「平壌の人びと」伊藤孝司インタビュー by 小林蓮実

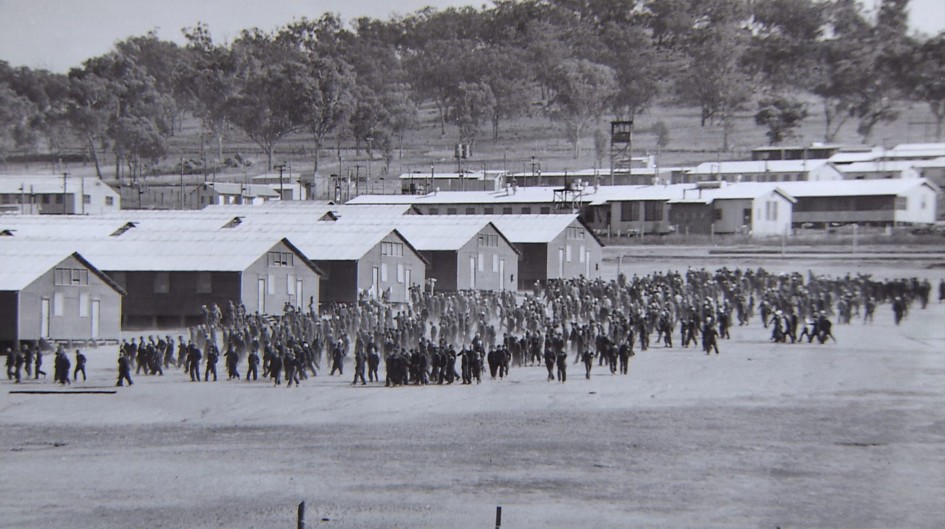

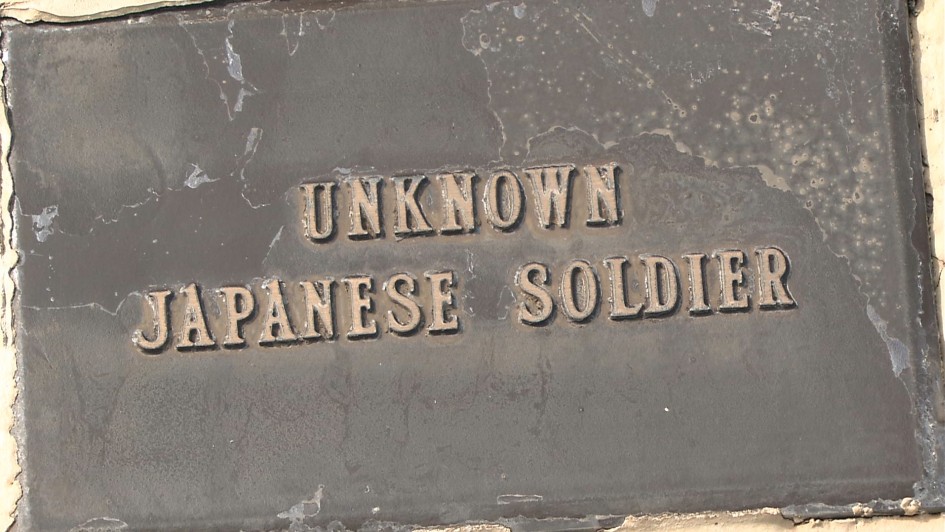

これも「証言」ではないが、日本人が課題としなければならない問題。北朝鮮における残留日本人と日本人妻(帰還運動による)、あるいは墓参と遺骨収集などである。

写真展は8月24日~9月5日。ギャラリーTEN(台東区谷中2-4-2)http://galleryten.org/ten/

イベントは8月29日18時~。不忍通りふれあい館(文京区根津2-20-7)

https://www.city.bunkyo.lg.jp/bunka/kanko/spot/museum/fureai.html

◆スポーツとは何かを考える

片岡亮「東京五輪開催の今こそ 大坂なおみの問いを見つめなおす」は、スポーツとりわけオリンピックやプロスポーツを考えるうえで、刺激的な問題提起である。

国籍問題もさることながら、スポーツのありかたをめぐっては、ラグビー協会制度(国籍ではなく、協会所属3年で日本代表に参加できる。イギリスには3つの協会=イングランド、スコットランド、ウェールズが併存する)についても考察を広げるべきであろう。大相撲についても、相撲が「スポーツ」なのか「神事」(神への奉納)なのかという、議論を深めるべきテーマがあるはずだ。相撲協会および横綱審議会が、この点を曖昧にしてきたことも一因である。

私見を申し上げれば、相撲は神事であるとともにスポーツでもある。そこに顕われる品格問題を優先するのか、スポーツとしての可能性をどこまで容認するのか。時々の議論があって成り立つ、ある意味では可変的な論争的な内容を持つがゆえに、魅力のある舞台なのだ。

神事(様式美)で通してしまえば、八百長(無気力相撲)も容認されるし、それへの憤り(スポーツの厳しさ)がまた魅力を増す。その意味では、神事や品格を理解しないモンゴル勢がつよいという矛盾、その危うさこそが大相撲の魅力とも言えるのだ。そこにあるのは、スポーツ文化をめぐる議論の楽しさであり「結論」などはない。

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。