黒薮哲哉

全国で行われている「押し紙」裁判の実態を報告しておきたい。筆者が把握している限りでは、2026年1月時点で2件の「押し紙」裁判が進行している。ひとつは福岡高裁を舞台に、西日本新聞を被告とする裁判、もうひとつは大阪地裁における毎日新聞を被告とする裁判である。

これら2件以外にも「押し紙」裁判が行われている可能性はあるが、少なくとも筆者の耳には入っていない。

「押し紙」をめぐる裁判は、1970年代後半に始まった、毎日新聞と神奈川県内の販売店との係争が最初とされている。ただし、この裁判は毎日新聞側が「押し紙」の未払い代金の支払いを求め、元店主を提訴したものであった。

その後、産経新聞、朝日新聞、読売新聞、日経新聞、西日本新聞、岐阜新聞、京都新聞、山陽新聞、佐賀新聞などが法廷に立たされてきた。このうち、山陽新聞と佐賀新聞の裁判では「押し紙」の存在が認定されている。もっとも、山陽新聞のケースでは、発行本社側が「押し紙」の存在を認めたことが、販売店勝訴の決め手となった。

中央紙に対して販売店が全面勝訴した例は存在しない。しかし、産経新聞や毎日新聞のケースでは、複数件で和解が成立している。また、読売新聞のある裁判では、販売店は敗訴したものの、判決文の中で読売新聞による独占禁止法違反が認定された。

このように見ていくと、「押し紙」裁判では新聞販売店側にほとんど勝ち目がないかのような印象を受ける。しかし、裁判を通じて明らかになった重要な事実がある。それは、販売店に大量の新聞が恒常的に余っているという現実である。それが「押し売り」の結果であるとの司法判断は得られていなくとも、過剰な残紙の存在自体は否定しようがない。

さらに、その残紙によって新聞社が莫大な利益を得てきた事実も浮かび上がっている。中央紙の場合、搬入される新聞の2割から5割が残紙になっていることが、複数の裁判記録から明らかになっている。

◆中央紙が得ている収入規模

「押し紙」による新聞社の不正な販売収入は、一般に想像されている以上に巨額である。2025年8月時点で、中央紙(朝日・毎日・読売・産経・日経)の発行部数は約1180万部とされている。

仮に「押し紙」の割合を20%とすると、約236万部が実配部数を超える新聞となる。新聞1部あたりの卸価格を月額1500円(朝刊単独版と仮定)とすれば、1か月あたりの「押し紙」販売収入は約35億4000万円、年間では約424億8000万円に達する。

もし「押し紙」率が40%に及べば、年間収入は約850億円規模となる。販売店に対して各種補助金が支出されているとはいえ、新聞社が莫大な「純利益」を得ている構図に変わりはない。

しかも、この試算は控えめな前提に基づいている。朝・夕刊セット版の場合、卸価格は2000円前後となり、収入規模はさらに膨らむ。以上の点から、筆者の試算が誇張であるとは言えないだろう。

このような不正収入の存在は、自由なジャーナリズムの足かせとなる。なぜなら、「押し紙」制度を黙認してきた政府、裁判所、公正取引委員会を、新聞が厳しく批判することが困難になるからである。

この構図は、戦前・戦中に政府が新聞用紙の配給権を握ることでメディアを統制した構造と本質的に同じである。筆者が「押し紙」問題を新聞ジャーナリズムの根源的問題だと指摘してきた理由は、まさにここにある。

◆裁判所の判断は何を誤っているのか

裁判所の役割は、法律に照らして特定の行為が違法か否かを判断することである。「押し紙」行為も例外ではない。

独占禁止法に基づく新聞特殊指定では、「押し紙」は明確に禁止されている。あまり知られていないが、同指定における「押し紙」とは、単に「押し売り」された新聞だけを意味しない。その定義はきわめて明確で、「新聞の実配部数に2%の予備紙を加えた部数を超えて搬入された新聞」を指す。

したがって、「押し売り」を示す直接的な証拠がなくとも、過剰な残紙が存在すれば、それは「押し紙」に該当するはずである。

ところが、実際の裁判では判断基準が歪められ、「押し売り」の明確な証拠があるかどうかに論点がすり替えられている。

たとえ販売店側が「押し売り」を示す証拠を提出しても、裁判所はさまざまな理屈を用いて販売店を敗訴に導く。たとえば、京都新聞の「押し紙」裁判では、販売店主が発行本社宛てに送付した10数通の内容証明郵便が証拠として提出された。しかし裁判所は、内容証明送付後に両者が話し合いを行ったことを理由に、「押し売りには該当しない」とする不可解な判断を示した。

筆者は、「押し紙」裁判の判決には、公権力が何らかの形で介入し、司法判断に影響を及ぼしているのではないかという疑念を抱いている。もしそれが事実であれば、決して許されることではない。

新聞社そのものが、日本の権力構造の中に組み込まれている可能性が高い。当然、世論調査の数字などは絶対に信じてはいけない。

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2026年1月7日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

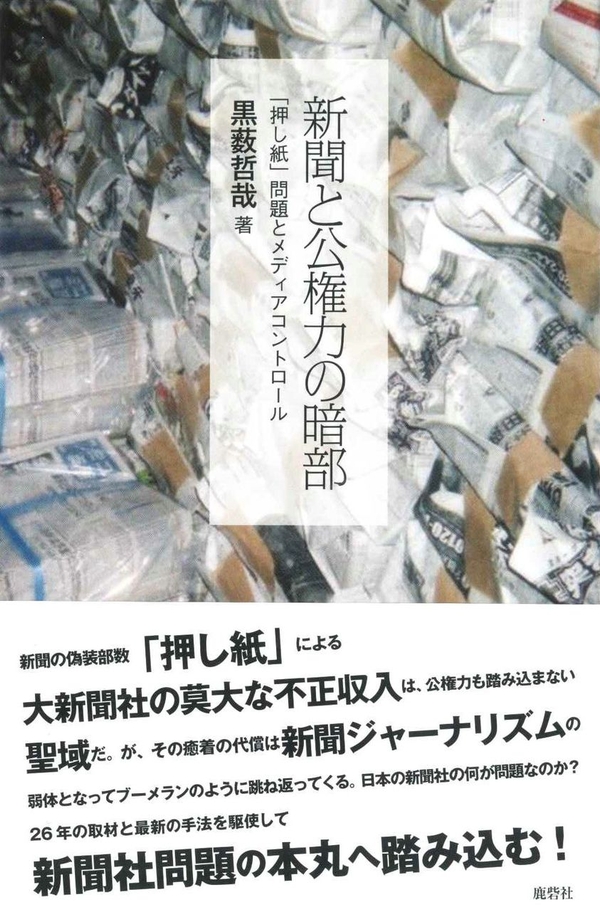

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu