聞こうとする心があるなら、耳が聞こえなくても

何の問題があるのですか。本当の「聾」、

癒しがたい「聾」とは、聞こうとしない閉ざされた心を言うのです。

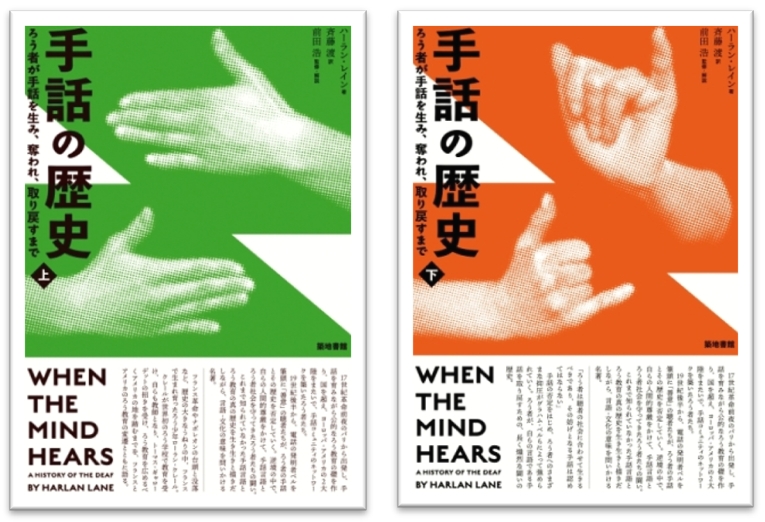

2018年6月に刊行された、フランスに生まれアメリカに渡ったろう者教師ローラン・クレールの語り形式による大河物語のようなノンフィクション『手話の歴史』(ハーラン・レイン著:築地書館)。上の言葉は、エピグラフとして記された、文豪ヴィクトル・ユーゴーがろう者フェルディナン・ベルティエに贈ったものだ。

これは、10月13日よりアップリンク渋谷ほか全国で順次公開されるドキュメンタリー映画『ヴァンサンへの手紙』(レティシア・カートン監督)にも共通するメッセージであり、テーマ。いずれにも、手話という大切な言語を奪われているろう者たちの苦悩や怒り、悲しみ、そして手話を用いる喜びや手話表現の美しさなどが描かれている。

筆者自身は、小学生の時に手話の五十音や簡単な数の数え方のみを覚え、現在の活動では現場や集会などでろうの人に出会うこともあるという程度。しかし、上記の作品を通じ、初めて手話の背景や排除、闘いの歴史を知り、より多くの人にも知ってもらうことを願っている。また、これらの作品は、言語とは何か、コミュニケーションとは何か、表現とは何かをも問うてくるのだ。

今回、『手話の歴史』を訳した斉藤渡さんと監修・解説を担当した前田浩さんに、『ヴァンサンへの手紙』をアップリンクと共同で配給する「聾の鳥プロダクション」の牧原依里さんから、第1回『手話の歴史』翻訳本誕生の背景に引き続き、お話を聞いて(見て/読んで)いただいた。

◆口話主義がろう者の社会生活にもたらしたもの、ろう者のアイデンティティの揺らぎ

牧原 それでは、本書や本作でも繰り返されている、「なぜ独自の文化をもつろう者が、欠陥をもっているとみなされるのか」についてどのようにお考えでしょう。

前田 言語にはすべて、まずはお互いにわかり合おうという伝達機能があります。フランスも日本もごく最近まで、ろう教育現場では「手話があった方が伝わりやすい」という実用面でしか、手話が評価されていなかった部分があります。言語は、コミュニケーション機能だけでなく、その言語と言語コミュニティで生きる人間たちが形成してきた歴史・文化をも背負っている。

日本にも大正末期以降、手話法と口話法の論争が長く続き、その間、手話が顧みられなかった残念な歴史があります。口話法自体は、母親法とセットになって提唱された聴覚口話法(口形を読む読話と補聴器による残った聴力の活用によって発音とコミュニケーション方法を学ばせる方法)の普及にとって代わられていきました。口話教育の誤りは、(一般社会では通用しない、口話を使う習慣がくずされる)からと、手話を教育の場から退け、そのことでろう者が誇りをもって手話言語を学び使うこと、手話によってわかる授業を受けたり、積極的に社会参加したりする権利も奪ってきたところにあるといえます。

1980年代以降になってやっと、ろう学校における手話復権と手話教育の必要性が叫ばれだしました。それは、法改正運動などをはじめ、ろう者の市民的権利を訴えていく運動が展開されていった中から出されてきたものです。

映画『ヴァンサンへの手紙』で触れていたフランスのろう教育の状況には、歴史的に日本と重なっていた部分があります。筑波大学で教えておられた斎藤佐和先生のレポートによると、フランスでは、LPCと言って日本でいうキュードスピーチに近いものですが、フランスで言う初等教育、つまり幼児レベルから導入する乳幼児センターがかなり多いようです。しかし、これには「この手段は聾の人たちからみると手話のライバルのように見え、話しことばに対する以上に反発が大きかった。…その背後には、政府の助成金がLPCの発展に対して与えられたのに、手話に関しては何の予定もないということに対する不満もあった」というのです。

そして、「1991年1月18日法」という、「ろう児の教育における二言語コミュニケーション(手話とフランス語)と、フランス語による口話コミュニケーションの間の選択の自由を規定するに至った」という一見、先進的な法規定が出されています。しかし、現実には、ろう難聴の乳幼児をもつ保護者に接する医療機関、乳幼児センター等にろう者がほとんど採用されていない中で、聴者の考え方が先行し、二言語コミュニケーションによる教育という選択肢が活用されてこなかったという事情があるようです。

牧原 そうですね。フランスと所縁がある日本のろう者たち等にお話を伺ったことがありますが、実はフランスの方が日本と比べて状況は深刻で手話と口話の二極化が深まってしまっていると聞いています。とはいえ、ろう者や手話に対する認識は日本もフランスも同じだと言えます。この映画を拝見された聴者たちから「手話は言語だということを初めて知った」と言われますから。

前田 牧原さんがおっしゃるように、ろう者が医療モデルの対象としてみられることが多い。聞こえないことを医療対象の症状としてしか見ない現実が、まだまだ残っています。手話言語をもちいて、ろう者があるがままに生きていくという当たり前だけれども大事なことが、本当に理解されているかどうかです。

牧原 たとえば、日常生活のなかでも、問題は多々あります。金融機関の本人確認において、私も会社の同僚に、かわりに電話に対応してもらったことがありますが、これは聴者には驚かれる事実ですね。欧米では、電話によるコミュニケーションが困難な人のために、文字や手話などで支援する「電話リレーサービス」が普及しています。いっぽう国内においては、そのような支援は普及していません。

前田 それは、日常の生活場面でも、実際にあちらで数週間生活してみればわかるのですが、アメリカ合衆国では日曜日のニュースでもワイプで手話通訳があったり、そうでなくても英語字幕が必ずついたりします。日本では、平日の早朝のニュースですと、日本語字幕がつかない番組がまだまだあります。日曜日となるともっと少なくなり、怒りを感じますね。

また、キャッシュカードの申し込み時に、いまどき電話による本人の音声での確認を求める信販会社が多いことにも困っています。そのような情報保障やろう者への配慮のクオリティ面では、日本は本当に発展途上にあると強く感じます。

牧原 前田さんは、その会社に問い合わせて対応を改善してもらったんですよね。『ヴァンサンへの手紙』に登場するろう者で手話講師のステファヌもこう言っていました。「犠牲者とは何? 憐れんでもらうこと?それでは何も進まない」と。こういった出来事に1人ひとりが声を上げていく行動が必要。とても大変で骨が折れる作業ですが、それが社会を変える1歩につながる。ところで、1880年のミラノ会議で手話の禁止について決議され、手話法は口話法よりも劣っているということにされます。『手話の歴史』でも、このことが取り上げられていますね。

斉藤 ミラノ会議の決議は、過去のものではありません。現在の日本でも、たとえば旧優生保護法(1948~96年)によって障害者らが不妊手術や妊娠中絶を強制された当事者が、記者会見の場で悔しさを手話で訴えています。中央省庁の障害者雇用水増し問題もありました。だが、誰も処分されていません。障害者は軽くみられていると言わざるを得ない。その一方で本書の解説に前田さんが書いたとおり、「世界で、そして日本で、弱者を切り捨てる不寛容の精神が強さを増して」いるのです。

牧原 「ミラノ会議は今も続いている」。まさにその通りで、重い言葉です。現在も、聞こえない子をもつ親に対し、色々な情報を提供する前にすぐ人工内耳がすすめられる状況にあることからミラノ会議の口話法優先の考え方は基本的に変わっていないことが窺えます。

前田 ミラノ会議の影響もあって、教育方法としてだけでなく、ろう者の生活の場からも手話が排除されていったのです。聞こえる人と同じような言語生活ができるろう者つまり口話のみで社会生活ができるろう者を育てることが教育目標とされ、ろう者の人間性というより、発語や読話の能力でもって教育の成果をはかる風潮すら生み出してしまいました。

映画『ヴァンサンへの手紙』では、あのような形でもがき苦しむろう者の姿を通して、観る人たちに人間教育に関する根源的な問いかけをされているものと捉えています。(第3回につづく)

配給:アップリンク・聾の鳥プロダクション、宣伝:リガード

監督:レティシア・カートン、主演:ヴァンサン、ステファヌ、サンドリーヌほか

112分/2018年10月13日(土)よりアップリンク渋谷ほか全国順次公開

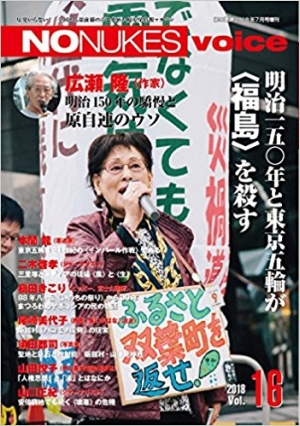

▼小林蓮実(こばやし・はすみ)[文/写真] 1972年生まれ。フリーライター、エディター。労働運動等アクティビスト。『紙の爆弾』『NO NUKES voice』『現代用語の基礎知識』『週刊金曜日』『neoneo』『情況』『救援』『現代の理論』『教育と文化』ほかに寄稿・執筆。書評、映画評、著者・監督インタビューなども手がける。