昨日の本コラムでご紹介した順番とは異なるが、宇崎竜童さんと宮沢和史さんがステージで暴れる前に、ネーネーズ、キヨサク(MONGOL800)、比嘉真優子、HYはすでに演奏を終えていた。

まだ終演の夜7時までかなりの時間がある。この時刻でこれだけのミュージシャンの演奏を聴く現場の聴衆たちは、どうなっていただろうか。

おそらく、主催者の精密な「読み」に基づく会場全体を包む雰囲気の行方がぴったりと(あるいは狙い以上に)ヒットしたのだろう。例年会場を埋める聴衆は常連の演奏をどちらかと言えば穏やかに聞く。

内心ワクワクしながらも、会場全体が立ち上がって、飛んだり、跳ねたりとなることはあまりない。アップテンポの曲でも、渋い島唄でもどちらかといえば、踊りだす人もいるけれども、多くの方々は座って手拍子で聞いている。

◆キヨサク、HYらがステージに登場して

ところが、今年は16時前までにキヨサクと、HYがステージに登場した。キヨサクはウクレレ1本で「小さな恋のうた」を奏で、島袋優(BEGIN)とウクレレで共演した。南国調の涼しい風と聴衆が「ウズウズ」するのが手に取るようにわかる空気の下地を作った。

HYは登場するなり爆発的な勢いで演奏をはじめ、彼らを待つステージ近くのファンは大喜びで踊りだす。そこへ宇崎竜童と宮沢和史が続くとどうなるだろうか。これぞまさに「チャンプルー」の恐るべき導火線効果である。

何かが起これば、即爆発する、いや爆発したい2000を超えるひとびとの熱がステージ付近にいるとはっきり体感できる。「チャンプルー」爆薬装填作戦は予想を超える。

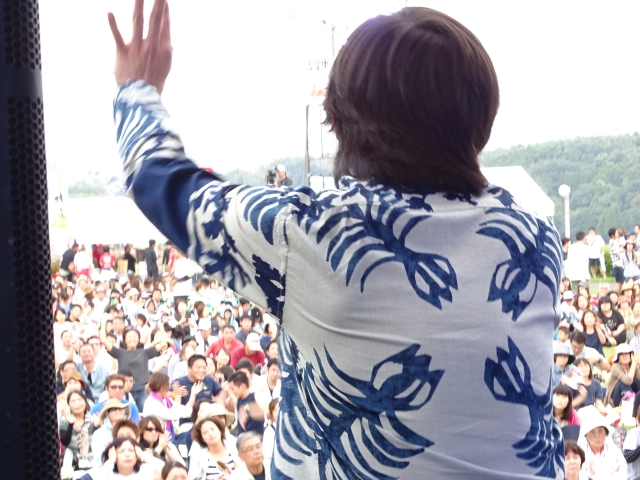

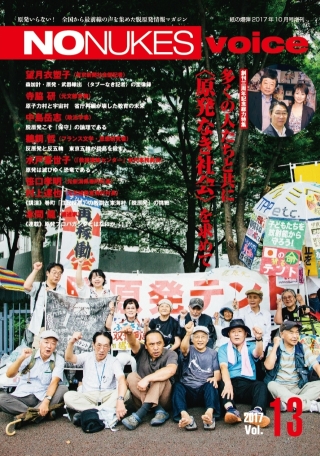

どんなことが起きるのか。HYが演奏中の聴衆はこんな感じだが、

2時間後にはこうなる。

◆トリにまわったかりゆし58の全開

トリにまわったかりゆし58はそれまで登場したミュージシャンが織りなしてきた「限界値を超える」聴衆の期待を見事に何倍にもして、聴衆に投げ返す。ボーカル前川真悟は全開だ。

「ハイサーイ!沖縄の人による、沖縄の人の音楽が、熊本の人の、熊本の人による、熊本の人たちが喜ぶイベントにこうやって、「琉球の風」にきました、かりゆし58です。よろしくおねがいします!」

「沖縄からは、海を隔てて何千キロも離れてるのに、自分たちの生まれた町の旗を掲げて、こんなにも喜んでくださる熊本の人たちのパーティーです。誰一人awayにすることなく、兄弟たちのホームパーティーにしたいのですが、ライブをはじめてもよろしいでしょうか?」

この入りは完璧だ。問いかけに聴衆も大声で応える。もう前列だけでなく会場に座っていられる人はない。特段の事情のある方を覗いて聴衆オールスタンディング状態だ。

HYの新里英之を呼び入れて演じる「アンマー」でステージは聴衆を、聴衆はステージを互いに制圧(こういった物々しい言葉はふさわしくない「互いに固く肩を組んだ」と言い換えよう)した。

▼前川真悟の語りは「天才」だ!

「近所で生まれ育って、4人でやってるバンドで最初にギターとか楽器を弾き始めたのが、中学生のころだから、もう20年前になります。20年まがりなりにも音楽にぶら下がって生きてきました。そういう話からすると、いまステージの上には20年の4人分。80年分の時間が乗っかってるわけです。そこにさらに時間を積み重ねたいと思います。HYからヒデ! そしてきょう「琉球の風」に響いた音楽のほとんどを支えてくれたヨシロウ!ヒデもヨシロウも年齢が近いから、いまステージ上の時間が120年になりました。「琉球の風」を立ち上げて、親みたいに可愛がって育てた知名定男さんは50年歌って続けてます。きょうのステージ上に立った人たちの、音楽に注いだ時間を足したら、何百年、下手したら千年に手が伸びるくらいの時間がのっかってるわけです。それが1曲5分足らずの中に注ぎ込まれて、目に見えないまま、風と時間と、あなたの心にながれていく。それが音楽です。何百年分の積み重ねを1つの曲にまとめて、そしてミュージシャンに与えられたのは、ステージ上の20分が僕らの寿命です。今日あなた方からもらった、音楽の寿命をまっとうしたいと思います」

ラップ調の語りはトレーニングすればある程度うまくはなるが、基本才能だ。前川真悟の語りはあるの種「天才」を感じざるを得ない。

◆エンディングで「島唄」解禁!

そして、いよいよエンディングだ。ステージと観客席の間には照明や音響、そして安全確保のために柵が設けられている。通常、聴衆は座って舞台を眺めるので、その前を横切るときは、邪魔にならないよう、腰をかがめて小走りで駆け抜けるが、聴衆が総立ちになったから遠慮なくステージの前に立てるようになる。本人の出番ではあえて演奏しなかった「島唄」を宮沢和史のボーカルを皮切りに次々と、ミュージシャンが歌い継いでいく。

◆来年はいよいよ10回目。また熊本で会いましょう!

「今年は最高だね」、「今までで一番素晴らしかったよ」、「会う人会う人みんな、最高だって」。終演後、出演者と関係者のみで行われた懇親会の席であちこちから同じような声が聞かれた。全員がボランティアで構成される実行委員会。委員長の山田高広さんは前日から会場に泊まり込み、想像を超える激務の疲れを微塵も見せず笑顔が絶えない。

懇親会ではミュージシャンが、これでもかこれでもかとセッションや出し物を披露する。みんな知名さんの健康を祈っている。宴は続く。最後まで見届けようと時計を見たらもう日付が変わっていた。出演者のかなりは、さらに3次会に繰り出すという。「プロ」は違う。

この日を良い日和にしてくれた、天気の神様、音楽の神様、ボランティアという名で無償の笑顔を絶やさなかった人間という名の神様、そして聴衆というなによりの神様に感謝をして、熊本を後にした。

「琉球の風」来年はいよいよ第10回を迎える。また熊本で会いましょう!

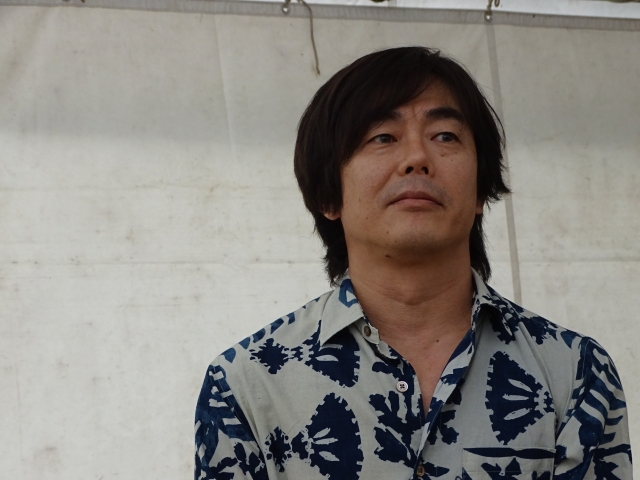

▼田所敏夫(たどころ としお)[文・写真]

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。

写真のエコバッグは毎回「琉球の風」の会場で先着1000名様にプレゼントしているものです(版画=名嘉睦稔、題字=龍一郎、鹿砦社提供)。少し余分がありますので、このデジタル鹿砦社通信をご覧になっている方10名様にプレゼントします。ご希望の方は私宛メールアドレス(matsuoka@rokusaisha.com)にお申し込みください。(鹿砦社代表・松岡利康)