あなたは、台湾に行ったことがあるだろうか。そして、日本統治下や国民党戒厳令下の歴史や、「原住民」の人々のことを知っているか。

2017年7月22日土曜日より、酒井充子監督ドキュメンタリー台湾3部作最終章『台湾萬歳』が、ポレポレ東中野ほか全国順次公開となる。それにともない、筆者は先日、台湾の台東縣を訪れたが、このことは次週以降に譲る。

本作は、日本統治時代の愛国教育の徹底や戦後の国民党の戒厳令下などを描き出した『台湾人生』、台湾で生まれ育つも時代に翻弄されざるをえなかったそれぞれの生き様をとらえた『台湾アイデンティティー』に続くもの。戦争を体験しながらも漁師として生きてきた張旺仔さん、同様に漁師だが戦後生まれの「原住民」アミ族のオヤウさん夫妻、パイワン族の父とブヌン族の母の間に生まれた中学校の歴史教師でシンガーソングライターのカトゥさんらが登場する。カメラは彼らの語り、衣食住などの生活、「歌い・踊り・祈る」姿を追う。

九州より少々小さい国土の台湾。先日、本作と台湾のことをより深く理解したいと考え、酒井監督へのインタビューをおこなった。

◆「張さんの地球」から描く、困難を経て現在の台湾があることの喜び

—— 酒井監督は、蔡明亮監督『愛情萬歳』をご覧になって台北を訪れ、侯孝賢監督『悲情城市』のロケ地をめぐっていた際に流ちょうな日本語でおじいさんに話しかけられたことを機に台湾への関心を深めたとお聞きしています。映画製作自体は、どのようなタイミングで決心されましたか。

酒井 『愛情萬歳』を1998年の夏に観て、その舞台となっていた台北に立ちたい・そこに行きたいと感じました。軽い気持ちで台湾へ向かったのです。私は現地でよく道を聞かれるほど台湾の人に見えるようなのですが、『悲情城市』の舞台である九份から台北に向かうバスを待っている際、遠くからトコトコと歩いてきたおじいさんに「日本からいらしたんですか」と流ちょうな日本語で話しかけられました。私は当時住んでいた「北海道から来ました」と答え、その後、おじいさんの幼少期に日本人教師にかわいがられたという思い出、再会の希望の話を聞かせてもらったのです。98年で戦後53年が経過しており、私は日本人の先生を思い続ける台湾人が存在することに衝撃を受け、歴史をきちんと知りたいと考えました。このたった1度の訪台で2000年、「台湾の映画を作る」と決意して新聞記者を辞めたのです。

—— 大変な決意と行動力ですね。では、3部作の構想は、いつからでしょうか。

酒井 制作を進めるうち、なし崩し的なものですね。台湾の日本語世代のおじいさんやおばあさんと出会って話を聴き、この声を届けたい、そのためにまずはこの1本(『台湾人生』)を完成させたいと考えました。また、白色テロ(民主化運動などに対する強権的な弾圧のこと。ここでは、中国で共産党との内戦に敗れた国民党が台湾に本拠地を移し、49〜87年の38年間にわたり戒厳令を敷いた時代の暴力的な直接行動を指す)や戒厳令下のことをもっと聴きたいと考えて『台湾アイデンティティー』を制作し、その最中にプロデューサーが「もう1本作って3部でしょう」と口にしたことが現実化しました。ただし、過去2作はインタビュー中心でしたが、今回は極力インタビューを控え、「生活を撮る」ことを意識した点が異なります。それにより、現在の台湾の時間が見えてくるのではないかと考えたのです。

—— 日本統治下や国民党戒厳令下のことは、徐々に知っていったのですか。現在、台湾といえば「親日」というイメージをもつくらいの人がほとんどかもしれませんが。

酒井 台湾の歴史について勉強しながら、映画を作っていきました。一般的には、日本が統治していたことすら知らない人も多いかもしれませんね。「親日」といっても、この2文字では語り尽くせませんし、何文字あっても足りません。表面的なことは身近に感じられますが、それだけではない、複雑なのです。

—— 『台湾人生』のラストに現場の人間同士の交流を見て胸を打たれ、『台湾アイデンティティー』にその発展を見ました。そしてルーツを辿りながら、『台湾萬歳』は「原住民」と地に足のついた生活者へと至ったのだと考えたのですが、個人的には繰り返し観るほど社会派の文脈中心では語りづらく、張さんの魅力あってこそのヒューマンドラマであり、タイトルから監督の台湾に対する愛と祈りとを受け取ったのです。そこで、監督ご自身が本作で伝えたかったことは、どのようなことでしょうか。

酒井 そうですね。いろいろなことがあったけれど、今の台湾があることの喜びでしょうか。そして、作り手が用いれば陳腐な表現になってしまうかもしれませんが、「人間賛歌」ですよね。

—— では、監督にとって、張さんの魅力のポイントは、どこにあるでしょうか。

酒井 私は現役で働いている日本語世代を台湾の南側に求めていました。彼の第一印象は、あの笑顔と、下着のようなラフなシャツ1枚の姿だったからわかった働いてきた人ならではの胸板の厚さ。初対面から、運動の代わりのように、なんてことのない畑を愛してこまめに世話をしていて、惹かれましたね。私は山口県出身ですが、同郷の香月泰男という画家を愛しています。彼は『シベリヤ・シリーズ』を手がけ、花・野菜・果物・ヨーロッパの風景なども題材にしています。そして、『〈私の〉地球』という作品があり、出身地でありシベリヤから戻った後に過ごした大津郡三隅町(現・長門市)の家と森の半径数百メートルに手を描き、周囲にシベリヤ(日本軍捕虜の強制労働の地)、ホロンバイル(彼の通過した地)、インパール(日本軍の無謀な作戦で敗北を喫した地)、ガダルカナル(日本軍が米軍の物量に圧倒されて敗北した地)、サンフランシスコ(平和条約が締結された地)という地名を書きこんでいます。私は張さんの畑を目にした際、「ここは張さんの地球だ!」と感じました。そして、スタッフに香月泰男のことを話して「張さんの地球を撮りたい」と伝えたら、「わかった」と即答してもらえたのです。そして、5回、計100日の訪台で、最初の2回は1カ月ずつ成功鎮に戸建てを借り、私とスタッフ2人との合宿状態で撮影をおこないました。ただし、毎日カメラをまわすのでなく、張さんの話を聴きながらお茶を飲み、バナナをいただくような日も多くありましたね。

◆屈せず幾度でも立ち上がる台湾の人々の歴史と現在の姿

—— 私は活動家でもあり、ほしいものを獲得できることがある台湾・香港・韓国などの運動や社会をうらやましくも思っていました。先日、別件の取材で、LGBT関連法などの面からも進んでいることも知りました。でも、今回の訪台で、同行の仲間と「どこの社会も変えることの困難は同じだ」「台湾は正式な国として認められていないからこそ国際標準を目指さなければならない」などという会話も交わしたのです。酒井監督は、台湾の現在の社会について、どのようにお考えになりますでしょうか。

酒井 日本統治などは歴史的な事実であり、それを知ることは大切なことです。また、日本が台湾に学ぶべきこともあります。LGBT法や脱原発などの「超最先端」をアピールし、時代を先取りしていく国の立ち位置などですよね。台湾は、世界保健機関(WHO)総会に2009年よりオブザーバー参加してきましたが、17年、中国の圧力で参加が認められませんでした。そのようなことが起こっても台湾はめげることはありませんし、独自のスタンスを示し続けなければなりません。また、末端の声が、国を代表する声になりうる状況ですが、先日、台湾移民を取り上げたドキュメンタリー『海の彼方』の黄胤毓監督は「抵抗すべきことが多くあり、為政者に立ち向かう声が大きくならざるをえない」という旨のことを語っていました。韓国も台湾も80年代に民主化運動が起こり、自らの手で自由を勝ち取ります。日本の戦後、アメリカとの関係などをかんがみれば、大きな違いがあるでしょう。

—— 韓国とアメリカとの関係は、日米関係と似たところはありますが、たしかに大きく異なりますね。とにかく、このような記録には時間的な制限があるとは思いますが、もっと台湾のことも知ることで、日本人が「棄てた」台湾の人々への支援や、原住民の人々・独立についての支援、日本から足を運ぶ人の拡大などにつなげていきたいとも「夢想」しています。

酒井 『台湾人生』に登場してくれた5人のうち4人の方が亡くなり、同様の証言を撮影できるのもあと5〜10年間でしょう。原住民族の村もさまざまです。カトゥさんのブヌン族の村には一体感があり、精神的な豊かさに魅力を感じました。いっぽうで、村全体の佇まいからさびしさや貧しさが伝わる村も多くあります。原住民に対する助成金もありますが、それに頼ってしまうような現状もあって私は、それは大きな課題ではないかと考えています。『台湾人生』のタリグさんによる「名前が日本人や中国人に変わっても、自分が原住民であることを忘れてはならない」「原住民がいなければ今の台湾はない」という言葉が無意識に私の中に残り、それが『台湾萬歳』に結びついたのでしょう。実は、台湾でまだ行ったことのない場所を対象とする次回作の構想もあります。

—— それでは最後に、読者に伝えたいメッセージはありますか。

酒井 とにかく「台湾に行ってください」と伝えたいですね。特に、台湾の人口に比し、原住民の割合は2.3%ですが、台東縣ではそれが3割強にのぼります。『台湾人生』にご登場いただいた唯一の生存者であり、二二八紀念館(1947年に国民党の専売局闇タバコ摘発隊が台湾人女性に暴行を加え、これに抗議した群衆に摘発隊が発砲して1人を殺害。これに対し、2月28日に抗議デモがおこなわれたが憲兵隊による一斉掃射で多数の市民が死傷し、政府関連施設や中国人に対する抗議行動や襲撃事件が全島に拡大した「二二八事件」を伝える場所)でボランティア解説員を務めていた蕭錦文さんは現在引退していますが、会えることもあるかもしれません。そして、『台湾萬歳』はぜひ、笑いながら観てください。

◎台湾3部作最終章『台湾萬歳』http://taiwan-banzai.com/

7月22日(土)よりポレポレ東中野にて公開ほか全国順次

▼小林蓮実(こばやし・はすみ)

1972年、千葉県生まれ。大学卒業後、広告代理店・制作会社、サポート校、編集プロダクションを経てフリーライター、エディターとなる。『紙の爆弾』『現代用語の基礎知識』『週刊金曜日』『現代の理論』『neoneo』『救援』『労働情報』などに寄稿。映画評・監督インタビュー執筆、映画パンフレット制作・寄稿、イベント司会なども手がける。ドキュメンタリーや60〜70年代の邦画を好む。また、労働や女性などに関する社会運動に携わる。小林蓮実Facebook

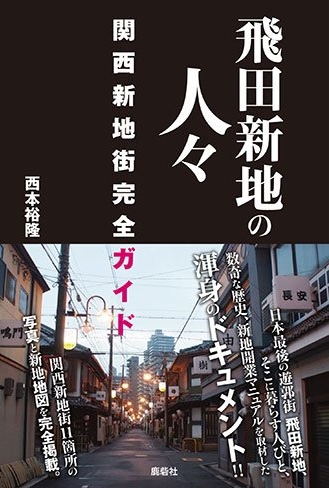

日本最後の遊郭飛田新地、そこに暮らす人びと、数奇な歴史、新地開業マニュアルを取材した渾身の関西新地街完全ガイド!

日本最後の遊郭飛田新地、そこに暮らす人びと、数奇な歴史、新地開業マニュアルを取材した渾身の関西新地街完全ガイド!