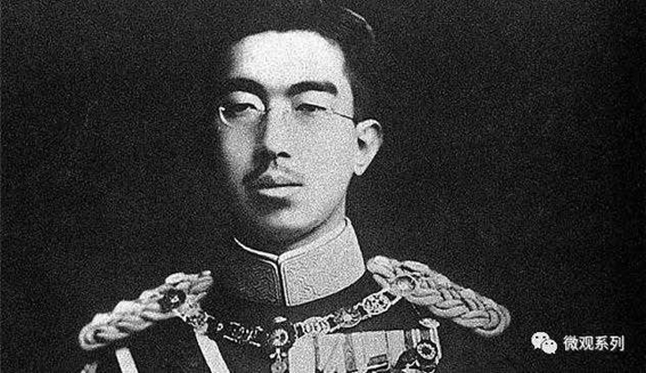

すでに歴史上の人物だから、その人となりから紹介すべきところだが、やはりこの人については、戦争責任というテーマは避けがたい。

とりたてて国家主義的であったり、議会や国民をないがしろにした人ではない。むしろ天皇機関説を是認していた(美濃部達吉への軍部の干渉のときに)ように、立憲君主制をよく理解していたと評価すべきであろう。

だがしかし、昭和天皇の「戦争指導」は、かれが尊敬する明治大帝と同様に、みずから大本営を仕切るものだった。いやそれ以上に謁見と上奏、そして下問のみならず意見、そして提案をするものだった。その意味では、道義的責任をこえて戦争指導責任が問われてしかるべきである。

◆最高責任者という意味では、超A級戦犯である

1975年10月31日に行なわれた日本記者クラブ主催の「昭和天皇公式記者会見」において、太平洋戦争の戦争責任について問われたとき、昭和天皇は次のように答えている。

「そういう言葉のアヤについては、私はそういう文学方面はあまり研究もしてないので、よくわかりませんから、そういう問題についてはお答えができかねます」

ここでいう文学方面は、生物学や食品学を専門とする学者天皇としての、研究ジャンルに関する摂理ともいえる。あるいは戦後の文学的・歴史学的なテーマとしての「文学者の戦争責任」を意識してのものとも考えられるが、少なくとも「法律論的」なものではなく、道義的なものも明言しなかった。

だが、昭和天皇は陸海軍の大元帥、つまり最高責任者として将官を任命し、正規軍艦には菊の御紋を冠する立場にあった。

いや、立憲君主制のもとでは「お飾りにすぎなかった」と擁護する法律家や歴史家も少なくない。一時期の古代王朝を除いて、天皇は形式的に律令制を統治したに過ぎず、時々の政権に利用されてきたのだと、歴史を知る人は言うかもしれない。

だがそれも、本連載で明らかにしてきたとおり、時の為政者と対立・協商・抵抗をくり返しながら、天皇制(禁裏と政治の結びつき)を維持してきたのである。そして昭和天皇は、ほぼ完全に天皇親政となった明治の法体系のもとで、主権者として君臨した人物なのである。

◆昭和天皇の戦争指導

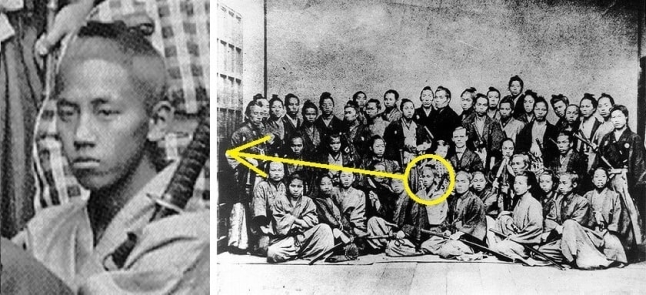

昭和天皇は『独白録』や『昭和天皇実録』、あるいはマスコミインタビューなどで、自分が判断をしたのは2.26事件の反乱軍鎮圧(勅命)と終戦の御前会議(いわゆる聖断)の二度であると言明している。

なるほど、御前会議においては政府側から、あるいは枢密院から「発言をしないように」、政策決定の責任を天皇に負わせない「配慮」があり、黙って臨席するだけだった。

しかし大本営会議においては、皇居(御学問所・御書斎)における上奏と下問と同じように、天皇の質問は歓迎されている。上奏も大本営会議(天皇臨席時)も、いわば作戦計画を天皇に説明する場なのだから、天皇からの質問があって当然である。

この「質問」がしばしば「疑問」となり、さらには質問が「なぜ陸軍は南方に飛行機を出せないのか」などという作戦上の要求に変わったとき、大本営は作戦計画の再検討を余儀なくされた。

ここにわれわれは、昭和天皇の戦争指導を見ないわけにはいかない。これは後述して、詳しく解説したい。天皇の名によって戦争が行なわれ、国民が大君の召集令状によって徴兵され、そして現人神への忠勤で戦死した「道義的責任」だけではない。軍人としての戦争指導責任が、問われなければならないのだ。

◆天皇の叱責と人事権

天皇は政策決定・変更権はもとより、実質的に人事権をもにぎっていた。

日中戦争勃発時の関東軍の専横を、昭和天皇は「下剋上だ」と批判していたという。初代宮内庁長官の田島道治が、昭和天皇との対話を詳細に書き残した『拝謁記』には、その息づかいにいたるまで、天皇の軍部と政府への不信が明らかにされている。

以下の例は、張作霖事件の処置(犯人不明のまま、責任者を行政処分)への疑問である。張作霖爆殺事件が関東軍の謀略(下剋上)であることは、東京でもわかっていた。問題はその処分をできない、東京政府のだらしなさである。

公文書たる『実録』においてすら、田中義一総理に「齟齬を詰問され、さらに辞表提出の意を以って責任を明らかにすることを求められる」とある。

ようするに、お前が責任者なのだから、犯人を究明できないようなら総理大臣を辞めろ、と言っているのだ。このあと、田中義一内閣は弁明に務めようとするが、天皇に「その必要なし」と返され、そのまま総辞職する。天皇は最高権力者として、人事権を握っていたばかりか、冷厳に執行していたのだ。

帝国議会においては、総理大臣(首班指名)は枢密院(西園寺公望が取り仕切る)が推薦し、天皇が「大命」をくだす。つまり任免権そのものを体現していたのである。

太平洋戦争前、軍部のとりわけ陸軍にたいする不信感は大きかった。

昭和天皇による、張鼓峰事件(ソ連兵に対する威力偵察)の際の言葉が残されている。

「元来陸軍のやり方はけしからん。満州事変の柳条湖事件の場合といい、今回の事件の最初の盧溝橋のやり方といい、中央の命令には全く服しないで、ただ出先の独断で、朕の軍隊としてあるまじきような卑劣な方法を用いるようなこともしばしばある。まことにけしからん話であると思う」(『西園寺公と政局』)。

昭和14年(1939)の陸軍大臣板垣征四郎の上奏に対する下問を覗いてみよう。

「山下奉文、石原莞爾の親補職への転任につき、御不満の意を示される。またドイツ国のナチス党大会に招聘された寺内寿太郎の出張につき……不本意である旨を伝えられる」

昭和天皇がナチス嫌いだったことが、この寺内寿太郎の一件でわかる。皇太子時代(18歳)で初めて外遊(訪欧)したとき、日英同盟下にあったイギリス(およびイギリス領・香港やシンガポール、エジプトなど)が歓待してくれたこと、ドイツは第一次大戦の敵対国であることから、好感を持っていなかったと思われる。

山下奉文には天津租界封鎖問題という別件があり、石原莞爾には東条英機との対立により、勝手に任地をはなれた件が問題にされたのだ。ちなみに、東条英機は天皇のお気に入りだった。

昭和15年の上奏・下問においては、中国戦線での作戦計画に積極的な発言をしている。奏上した杉山元参謀総長への下問である。

汪兆銘政権(親日派)承認後の対中国(蒋介石政権)戦争に関して「重慶まで進行できないか否か、進行できない場合の兵力整理の限度と方法、占領地域の変更の有無、南方作戦の計画等につき御下問になり、また南方問題を慎重に考慮すべき旨を仰せになる」(実録)。

重慶まで行けないか、重慶を陥落させよというのは、蒋介石政権を打倒するという意味である。かなり無理な要求だ。

そして「南方作戦」「南方問題」とは、アメリカが中国を支援する援蒋ルート(インドシナ)を断つために、南部仏印(ベトナム)に進駐した件である。けっきょく、これがアメリカを硬化させ、日本の中国権益からの撤退を要求されることになる。

◆対英米戦争は、7月には天皇に説明されていた

昭和天皇に対英米戦争が避けがたいと説明(永野修身海軍軍令部総長)されたのは、少なくとも昭和16年の7月末だとされている(『木戸幸一日記』)。

政府および陸海軍においては、その8月に、若手将校や若手の官僚を100名以上あつめて(総力戦研究所)の講評を行なっている。そこでは、日米総力戦の軍事・外交・経済にわたる分析研究(机上演習)の結論が出ている(『昭和16年夏の敗戦』=猪瀬直樹の名著である)。

その結果、日本の戦争経済の破綻とアメリカの増産体制の確立。すなわち、日本の完全な敗戦が明確となるのだ。この研究では、戦争末期のソ連参戦まで割り出されている。講評を聴いた東条英機は「やはり負け戦か」と呟いた。

その前年5月には、軍部独自の対米図上演習研究会において、アメリカによる石油禁輸から4~5か月以内に会戦するべし、という結論が先にあった。

日米開戦は不可避という軍部の説明に、昭和天皇はその場合の見通しを要求している。

有名な「支那事変は一カ月で片付くと言ったが、4か年の長きにわたり、いまだ片付かんではないか」「支那の奥地が広いというなら、太平洋はなお広いではないか。いかなる確信があって5カ月と申すか?」(杉山参謀総長への下問『平和への努力』)という言葉である。

すくなくとも、この時点で昭和天皇は日米開戦、対英米戦争に懐疑的だった。

しかるに、じょじょに覚悟を決めたものか。あるいは覚悟を要する戦争に、あたかも呑み込まれたかのごとく豹変するのだ。(つづく)

◎[カテゴリー・リンク]天皇制はどこからやって来たのか

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。