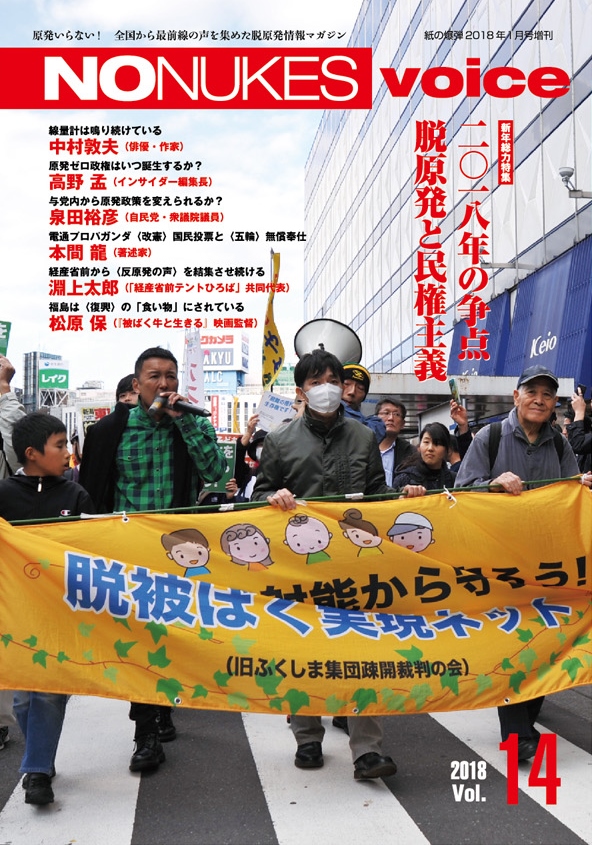

京都大は5月1日から、本部がある吉田キャンパス(京都市左京区)の周囲に学生が設置した立て看板の規制に乗り出すと伝えられている。もしその「通告」が事実であれば5月1日から、京大周辺の立て看板が撤去される可能性もある。4月30日早朝、京大周辺の立て看板がどのような様子になっているか、取材に赴いた。

4月当初に比べると大学敷地周辺の立て看板は数が減っている。そして「立て看板撤去」を翌日に控えているためか、以前よりもこの問題に特化した立て看板が目についた。

まずは今出川通りと東大路通りが交差する、百万遍交差点の様子だ。これまで不注意で気が付かなかったが、この交差点には不自然にも2つのボックス型公衆電話が設置されている。公衆電話が激減する中、この場所にある2つの電話ボックスはそれ自体がおかしな存在だ。この場所がもっとも界隈で目につきやすく、過去には巨大立て看板が数多く登場した場所である。この日最大のものはご覧の通り「違反広告物タテカン撲滅」と黒字に赤で書かれた揶揄に満ちたものだ。

この大きさでは見づらいかもしれないが、ほかに、

昨年クラブの歌である「われは海の子」が作曲されて100周年を迎えた、伝統の京大ボート部や、教職員組合の看板。

「環境にいいことしてますか? DO YOU KYOTO?」という公共広告のような、主体不明のものから、体育会ライフル部(武装してタテカン撤去と闘ってくれるのか?)。

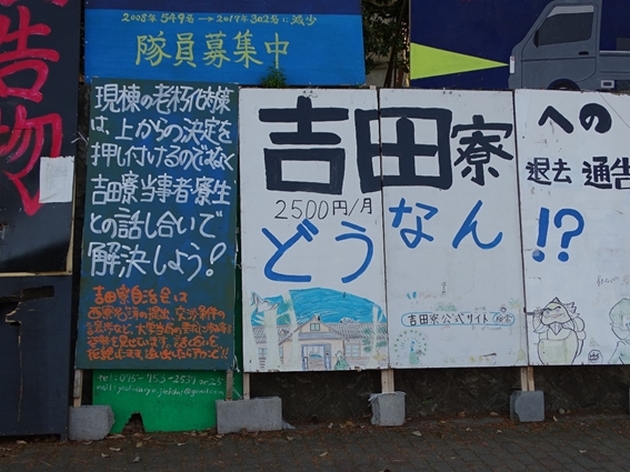

自治寮、吉田寮の実質的な解体を画策する当局に対して、話し合いを求める看板も見られる。

百万遍交差点を少し南に移動すると「ゴリラ討伐 大学奪還」、「闘え! 闘わなければ勝てない……。」となかなかデザインにも作画にも力の入った「作品」が目に入る。「ゴリラ」は山極総長のニックネームである。こういうセンスと「討伐」の字体を私は好感する(ちなみに横は馬術部の立て看板だ)。

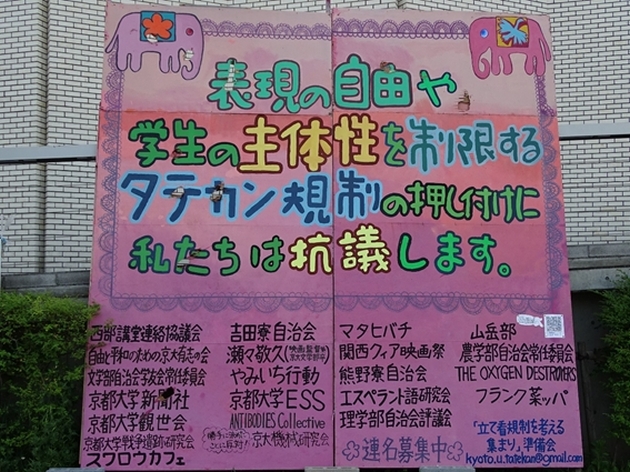

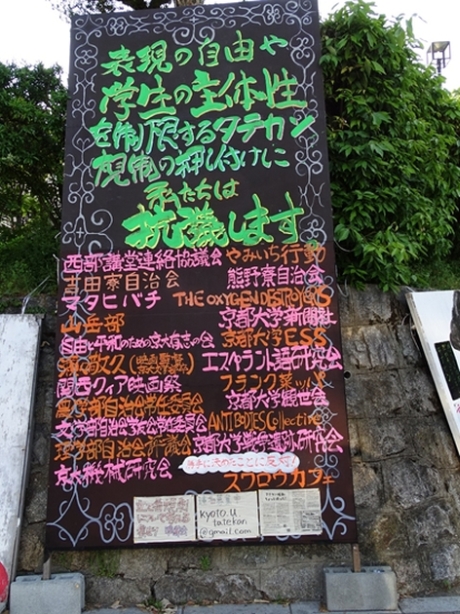

さらに南下すると、明確に「タテカン規制」に抗議する複数団体が名を連ねる、ピンクを基調としたカラフルなものも。

少林寺拳法部。デザインは、ゆとり世代に共通するセンスだが、活動内容のハードさをデザインのソフトさでやわらげるあたり、体育会の部員募集の工夫がみられる。

実は普段多いのはこの手の「地味」なサークルの立て看板だ。「京大宝生会」はどうやら能楽部の別名らしい。「稽古日」が明示してあるので安心して入部できそうだ。

先ほど同様複数団体による、抗議表明の立て看板。賛同団体が先ほどの看板と一部異なるのは、作成時期が前後したためか。こちらは黒地にパステル色を多用して少々暗くて見やすそうだ。

正門に向かう交差点に立てられた、「硬派」な主張の「立て看板」。「公安警察は立ち入り禁止」、「学費が高い!学費が高い!」、「職員にタックルされたのに『暴行した!?』

いろいろ書いてあるが、その実どの主張も穏やかで、妥当なものである。「広島カープV3」、「京大生平和的」あたりの、おふざけセンスも立て看板文化の貴重なスパイス。

こちらは正門前の様子。この日の夕刻立て看板規制についての講演会が行われる告知も(ちなみに連絡先が「田所」という方で、新聞などに電話番号が記載されていたが、どういうわけか私に電話での問い合わせ(間違い電話)が数件あった。

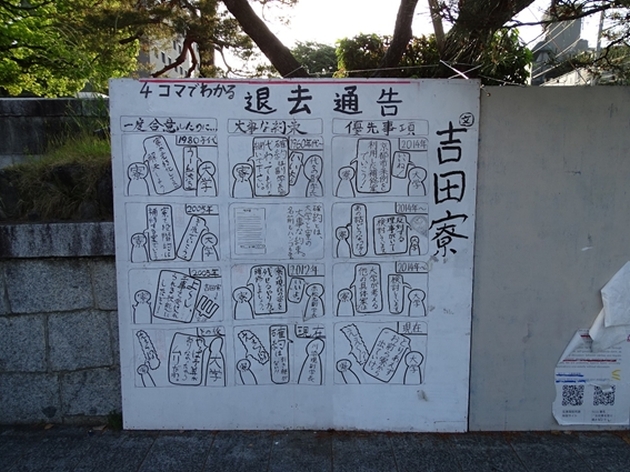

正門の横、吉田寮問題をマンガで示した立て看板。絵、内容とももう少し洗練さが欲しいところ。

国際化時代らしく抗議文も英語と繫体字で。

「どうただではすまないのか?」が不明ではあるが、強固な意志を感じさせるメッセージ(メッセージが強固なわりには字体が優しいのもよい)

「それはお前がやるんだよ」。無責任で無頼だが、実は「それは俺がやるんだよ」の反語ともとれるマニフェスト。黒字に白のシンプルさと詩的表現がよくマッチしている。

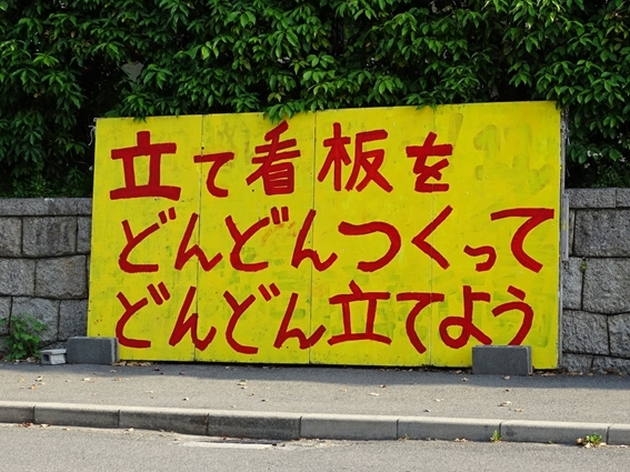

背景が黄色だと黒が際立つ原則を、あえて選ばなかった配色。「立て看板、どんどんつくって、どんどん立てよう」にすれば五七調になるのに、わざと「を」を入れて韻を踏んでいないところにも要注目。

人畜無害、京大の「学生はん」らしいサークルのようだ。立て看板もどことなくお行儀がよい。

吉田寮の入り口。「ここはひみつきち『よしだりょう』年三万円(水光熱込み)で家具・友だち・イベント付」なんとも魅力的な条件ではないか。この吉田寮が当局から狙い撃ちされている。

立て看板とは直接関係ないが、京大自由のシンボル「西部講堂」。屋根に描かれた三つの星の意味は読者において調べられたし。「世界一クレージーな場所」と称賛され、国内外の一流ミュージシャンも多数舞台に立った。

さて、5月1日以降京大当局これらの立て看板をどう扱うのだろうか。限られた数しかご紹介できていないが、学生による「立て看板」が「表現活動」であることはご理解いただけたであろうか。そして、私は自分が持ち合わせないこれらの感性に触れることを、常に楽しんできた。

自由は貴重だ。

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。