読者の皆さんにお読みいただいている駄文は、私が「書いた」原稿のはずである。完成した原稿はそれが書籍であれ、PC上の文章であれ文字羅列でありその意味において読む側からすればさほど大きな違いはない(私自身も感じない)けれども、「書いている」はずの私はしばらく前からいたく違和感がある。

ご想像の通り私はこの原稿をPCで「書いている」。しかし頭の中では文章を構成する頭脳を使ってはいるが、手の動作はボールペンを握って紙に文字をしたためているのでなければ、鉛筆で原稿用紙に鉛の黒色で意思を表しているのでもない。私の手はひたすらPCのキーボードを「叩いて」いる。

なるほど下書きを終えてプリントアウトしてみれば、それは紙の上に印字となって現れていて「原稿を書いた」ような気分に少しはなる。が次に原稿を「叩き」始めるとまた違和感が湧いてくる。もっともそんなことを気にしていてはこの時代全く仕事にならず、直ぐにお払い箱になることは必定なのだけれども、「書く」といいながら「叩いて」いる手の動きとの不整合に対する気持ち悪さのようなものが年々つのって来る。

これが携帯電話だと「叩く」ではなくボタンを「押す」となる。モバイルPCを持っていない私は取材先から荒っぽい原稿を携帯電話で編集者へ送ることがある。指先の不器用さと不慣れ、さらには年々進行する老眼の為に小さな画面の携帯電話をのぞき込んでボタンを「押し」ながらの作文作業は煩わしいものの、予想変換機能のお蔭で少々の原稿であればさほどの苦労なく作文することが出来る。

◆「書き殴って」いた昔より「書いている」意識が希薄になってきた

日々「書き殴って」いたのは学生時代であった。発表するあてもなく誰に聞いてもらえるはずもなく、聞いてほしいとすら思わない内面の発露をノートに「書き殴って」いた。愛用していたボールペンは指に馴染み心地よくノートの上を滑ってくれた。悶々としながら夜明けまでノートに向かい続け、指が痛くなることを気にもせず「書き殴って」いた。

その内容は忘れたし、どうでもよい。問題はあの時の「書き殴って」いたという体感が、今でも私には残っているが、逆に人様に価値もない文章をお読み頂いている今日、私には「書いている」という意識が希薄になってきていることだ。

私はひたすら「叩いて」いる。取り上げるテーマにより自分の気持ちの入り具合が異なるからキーボードを「叩く」スピードなり、個々のボタンを「叩く」圧力に多少の違いがあるのは自覚する。しかしどう考えてもこれは「書く」行為ではないのではないか、という思いが確信近く高まってきている。

◆PC文法で作文する習慣に違和感を覚えなくなっていく

例えばPC文法とでも呼ぶべき新しい文法がある。正式とされる日本語文法では段落を変える時には一文字空けて次の文章を書き始めるが、PC文法においては「一文字開け」ではなく文章と文章の間に1列の間を取るのが一般化してる。まだ分析されてすらいない数多の光線が際限なく眼球に飛び込んでくるPC画面にあっては、たしかにこの体裁の方が読みやすい。しかし正式な文法からすれば、明らかに逸脱した形態だ。小論文の試験でこの体裁の文章を書けば、それだけで大きな減点を食らうことは間違いない。

しかしそう難じながらもPCで作文をする際は私自身もPC文法で作文する習慣に違和感を覚えなくなってきている。

思えば紙に向かって書いている時も、対象がノートであるか、原稿用紙であるか、便箋であるかによって私の文体と筆圧は自然な調整が働いていた。それがPCを「叩く」ようになり、おしなべて抑揚のないものになりつつあるのではないかとの不安がある。

このことをある人に話したら「じゃあ原稿用紙に書いたらどうだ」とアドバイスを受けたことがある。たしかに試してみる価値がありそうだけれども、差し当たり迫りつつあるあれこれを前にしてPCを「叩く」前に、一度「書く」実践は未だに果たせていない。最大の課題は「叩く」ことにより出現した「原稿」がどんどん内容の薄いものになりつつあるのではないかという実感と懸念である。もちろんそこには普遍的な身体と技術の問題だけではなく、私自身の不勉強という根源的な欠落があることも承知してはいる。

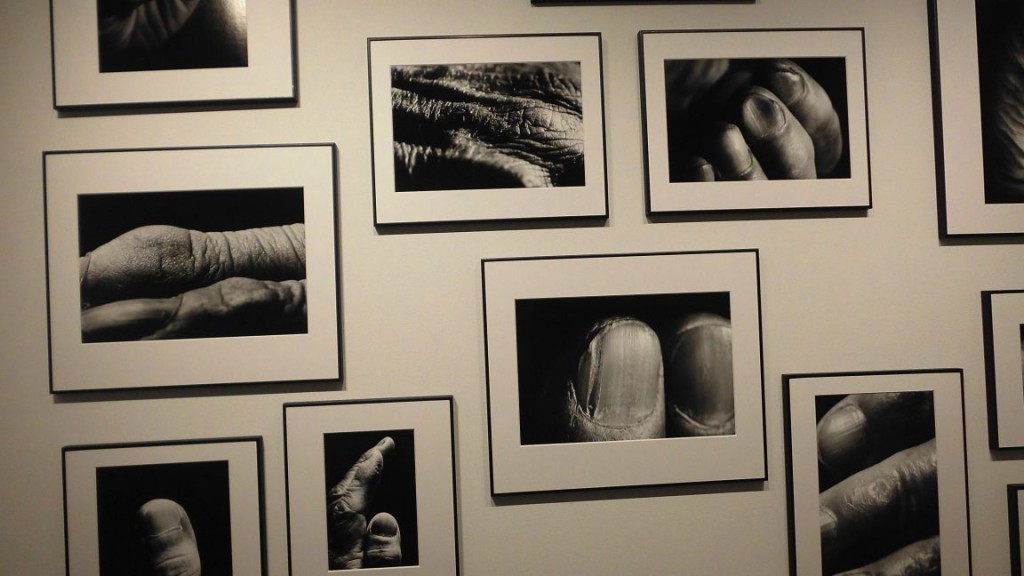

「書く」代わりに「叩く」ことに象徴されるように、最新テクノロジーに依拠した生活では指の使い方が極めて単純化されるのと反比例に出来上がった作品はそれなりの体をなしているというパラドクスが支配する。

◆手を使わなければ、体を使わなければ、という不安感が増してくる

手を使わなければ、体を使わなければとの不安感が増してくる。だからリンゴを剥いてみる。どうやらまだ大丈夫そうだ。玉ねぎはどうだろう。皮をむき千切り(スライス)を試みる。トントントンとリズミカルに刻めるだろうか。どうやらまだ可動域はそれほど減ぜられてはいないようだ。大根の桂剥きを試す。ちょっと怪しい。以前よりはぎとる皮の幅が厚くなっている。皮では満足できず大根をどんどん剥いてゆく。

自動車に乗る。ドアは鍵を開けずともノブを握るだけで解錠される。エンジン始動は鍵を差し込み右側に廻し、アクセルを踏みこむのではない。電気機器のようにスイッチを押せば発動する。そうそうこの車種にあってはエンジン始動の際はブレーキを踏むのが基本だ。パーキングモードにすればどれほどアクセルを踏んでもエンジンに気化したガソリンは注がれない。安全で燃費効率が高いことは疑いがない。

自動車なんて最初から理解を超えた複雑機器でそれを操作するのに両手両足を使っていたのが片足を使うだけになった、と言えばそれまでだ。

でも怪しい。確実に自分が怪しい。「叩いている」自分と「鍵を差し込みアクセルの踏込みなし」に発動する自動車を操作する自分と「書いている」自分。この差は埋められるのだろうか。

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。

◎ネット爆弾に気をつけろ!──知らぬ間に自分が「真っ裸」にされているSNSの世界

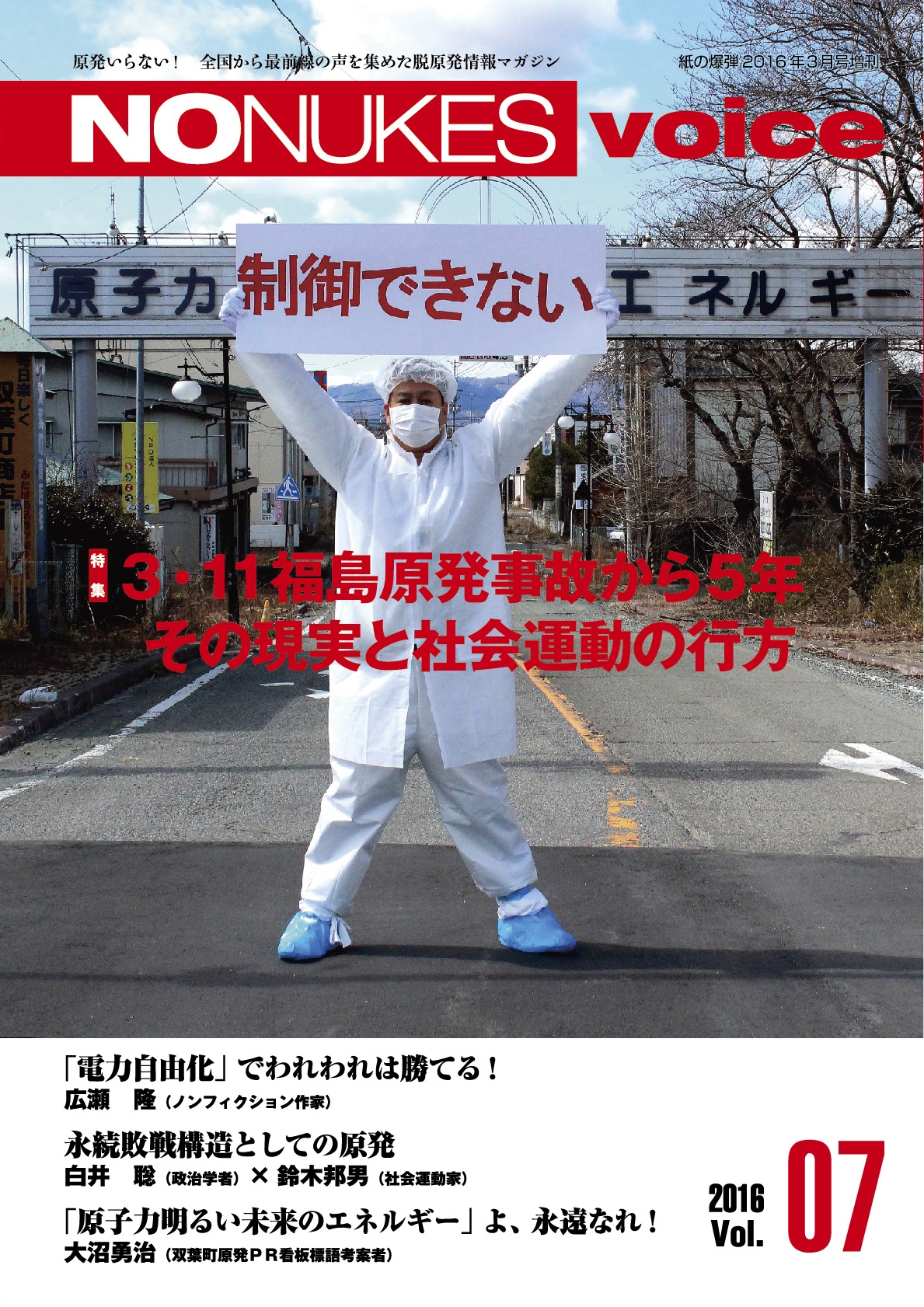

◎2016年のジャパン・カオス──2026年正月に記された日系被曝難民家族の回想記

◎菅直人VS安倍晋三裁判──請求棄却判決の不当とねじれ過ぎた真実