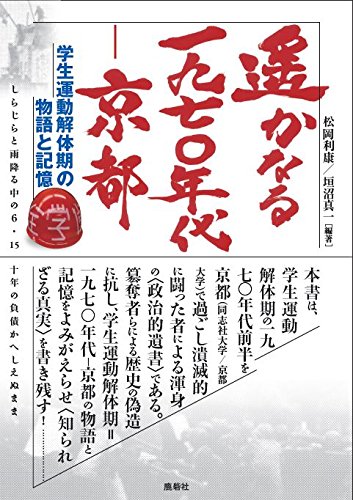

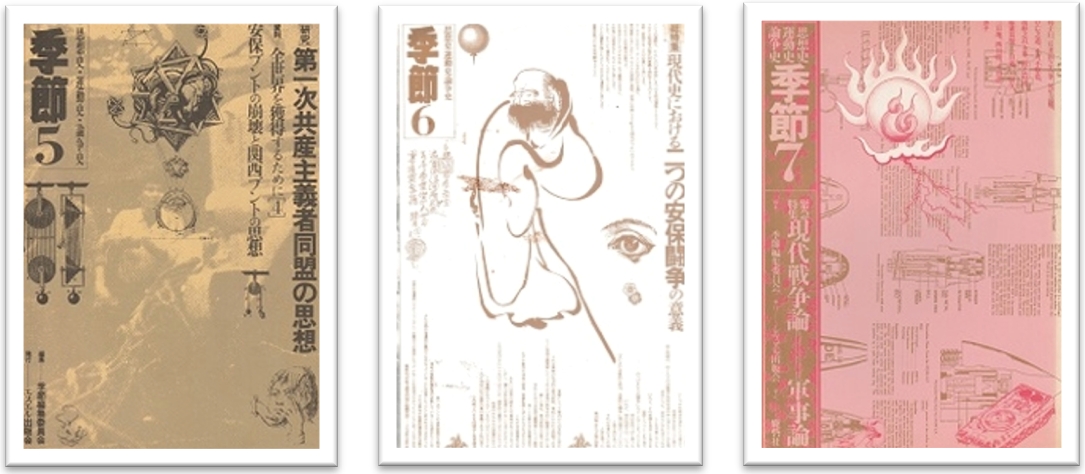

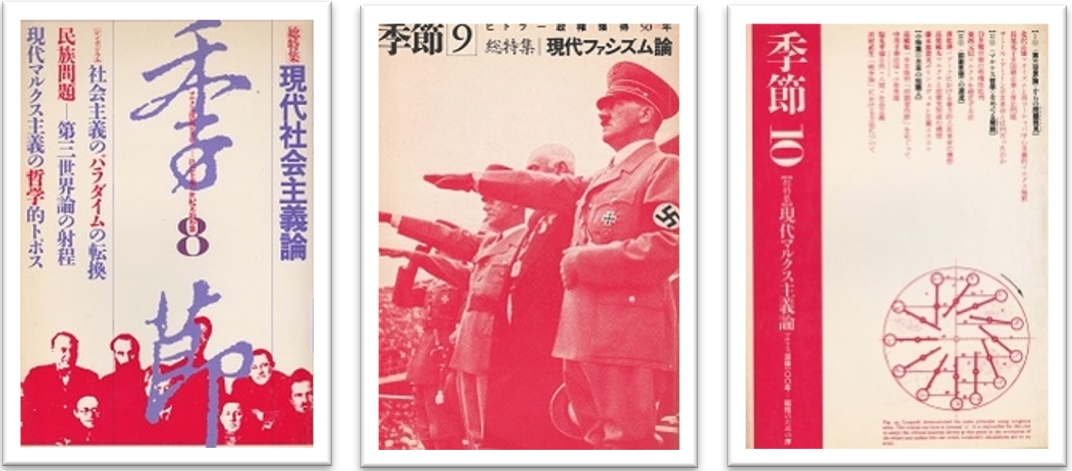

昨年出版された松岡利康+垣沼真一編著『遥かなる一九七〇年代―京都』を読んでいたら、巻末に、懐かしい『季節』誌の表紙画像が並んでいました。

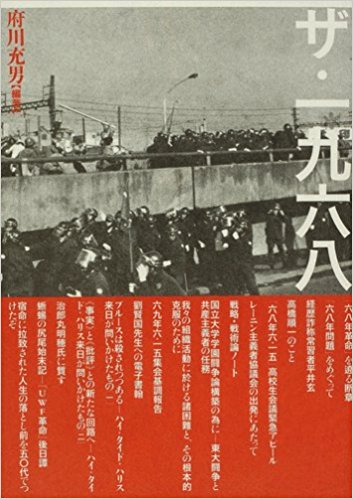

1980年代、5号、6号あたりから『季節』誌と関係ができていった、東京の「『同時代音楽』―廣松渉研究会」について、以下、主に府川充男『ザ・一九六八』(白順社、2008)から引用しながら思いだしてみます。

私がこの読書会に参加したのは「廣松渉研究会という名称」となってからのことでしたが、それまでの経緯を、府川氏から引用しておきましょう。

「高橋(順一)に遣ろうかと呼掛け、早大の運動仲間水谷洋一や更に白井順も加わって此酒場(「新宿三丁目の酒場セラヴィ」)を中心に行われた読書会が「廣松渉研究会」の前身である」(府川『ザ・一九六八』)

「高橋(順一)と早大時代の運動仲間水谷、音楽ライターの後藤美孝等に読書会でもしないかと持掛けた。/「何を遣ろうか」/「デカルトから遣り直したい」/そう言えば坂本龍一も交ぜろと言っていたのだが、スタジオ・ミュージシャンとして売れ出していた頃で結局一回も来なかった。慥か最初はハイデガー『存在と時間』で先ずは「読書会の勘」を取戻そうと云う事になった。続いてデカルト『方法序説』『省察』『哲学原理』等と併せて勁草思想学説全書の所雄章『デカルトI・II』や永井博『ライプニッツ』、岩崎武雄『カント』等を読んだ。取分け所雄章の『デカルトII』は現象学の先駆の如き存在としてデカルトを読込む可能性を示唆していて新鮮だった」(同上)。

1970年代にもなると、マルクス読みの作法にも変化があらわれてきていました。それまでマルクス読みの「異端」とされていた宇野弘蔵の「マルクス経済学」の方法や、「関係論」にもとづく「実体観」からマルクスを読み込んだ廣松渉の「物象化論」などが、むしろマルクス読みの主流となってくるなかで、からっとマルクスを読むことも可能となっていた。

一般に流通していたアドラツキー版を「”偽書”に等しい」とし、70年代、河出書房から訳書と原書の豪華箱入り2冊セットの廣松版『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』まで出版されていた時代でした。

「疎外論から物象化論へ」のフレーズで一世を風靡した廣松渉の、大風呂敷のゆえに年代を飛び越えたかのような「四肢的存在論」は、詩心を排除し徹底的に抽象化することでかえって、「曖昧な」現代世界も人類史上の他の諸世界と遜色ない「人間」世界とみなすことを可能にした。だからこそ「絵に描いたようなはっきりした世界」だけを特別あつかいしてきたそれまでの「疎外論」「人間主義」「主体性」などへの批判としても通用したのだろう。

もともと「学校の授業」などとは無関係に、当時のマルクス経済学の「宇野(弘蔵)理論」にハマっていた私は、いわば「武者修行・腕試し感覚」で法大の経済学専攻修士課程に在籍していました。廣松渉が東大教師になる前、一年間だけ法政にきていた時期とたまたま重なっていたので、『ドイツ・イデオロギー』を扱った哲学専攻の廣松ゼミの単位も取れたのでした。

法政時代の「マル経」専攻の友人たちのなかには高校時代に府川氏のグループだったひとも何人かいました。しかし、もともと音楽マニアだった私は『音楽全書』(『同時代音楽』の前身に相当する)誌の巻末にあった「廣松渉研究会の参加者募集」の呼びかけをみて、参加したのでした。新宿の喫茶店『プリンス』の地下、多いときには隔週くらいの読書会だったと記憶しています。

「途中から白井順も参加してきて、デカルト以前の中世的世界像の輪郭を辿る為にアレクサンドル・コイレ『コスモスの崩壊』等も繙いた。第三世界論の議論になった時には湯浅赳男『民族問題の史的展開』『第三世界の経済構造』、いいだもも『現代社会主義再考』等を題材にした。此読書会は軈て廣松渉研究会という名称となる。何しろ、我々にとって廣松渉の著作は60年代の彼此(アレコレ)への強力な解毒剤であった。『マルクス主義の地平』『世界の共同主観的存在構造』『事的世界観の前哨』『資本論の哲学』等の読書会を次々と遣ったと記憶している」(同上)。

「此読書会は軈て廣松渉研究会という名称となる。何しろ、我々にとって廣松渉の著作は60年代の彼此(アレコレ)への強力な解毒剤であった」(府川充男「「六八年革命」を遶る断章」、さらぎ徳二編著『革命ロシアの崩壊と挫折の根因を問う』)。

70年代の、廣松のこの感覚での受容のされかたは、なかなか対象化されていません(かろうじて、70年代を区切りに「廣松さんの場合は個人のアイデンティティから人々を解放したし、山口(昌男)さんの場合は共同体の持っている価値とか規範の重みから人々を解放した」という大澤真幸『戦後の思想空間』があったし、最近岩波文庫化(2017)された『世界の共同主観的存在構造』への熊野純彦による「解説」も、同じ熊野じしんによる「講談社学術文庫」版(1991)への解説と比較すると変わってきているとはおもいますが)。

詩心ゼロの文体。立ち位置の必然性のなさ。読者にうっとり感情移入させない主人公設定(学知的立場?)。少なくとも私にとっては廣松のこの部分こそが画期的だったのです。

▼白井 順

1952年生れ。法政大学大学院(修士)修了後、高橋順一、府川充男、坂本龍一などと共に「廣松渉研究会」に参加。著書に『思想のデスマッチ』(エスエル出版会)など。