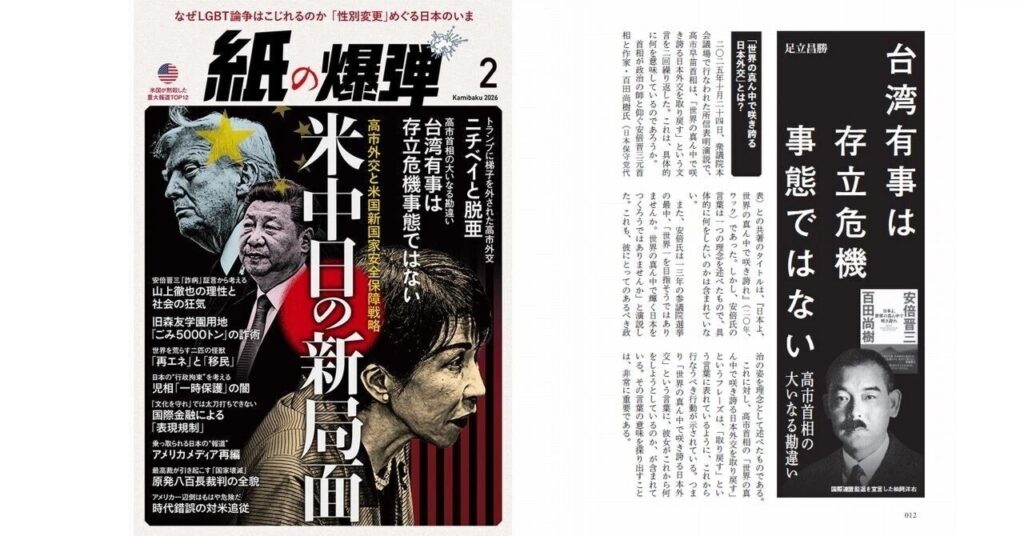

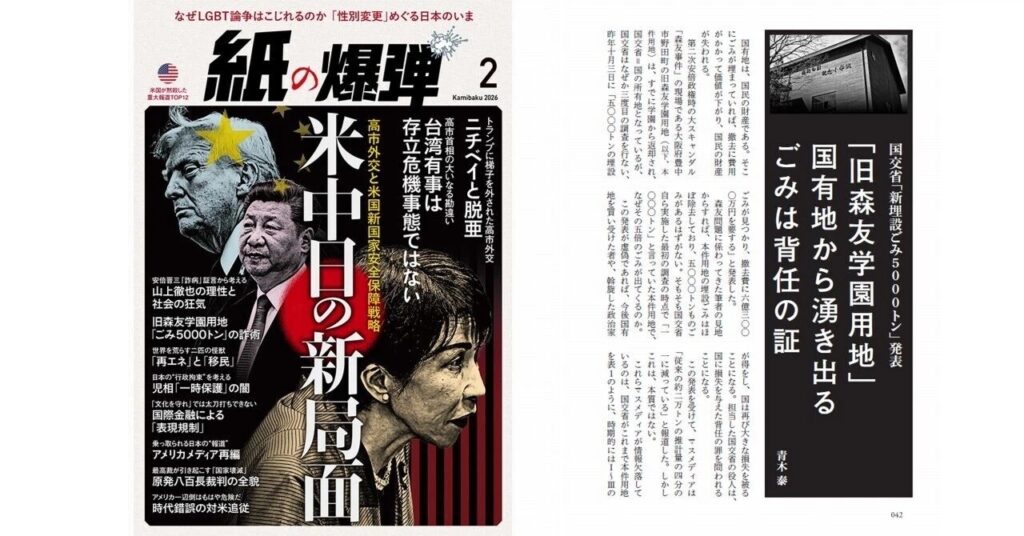

青木泰(紙の爆弾2026年2月号掲載)

国有地は、国民の財産である。そこにごみが埋まっていれば、撤去に費用がかかって価値が下がり、国民の財産が失われる。第二次安倍政権時の大スキャンダル「森友事件」の現場である大阪府豊中市野田町の旧森友学園用地(以下、本件用地)は、すでに学園から返却され、国交省=国の所有地となっているが、国交省はなぜか3度目の調査を行ない、2025年10月3日に「5000トンの埋設ごみが見つかり、撤去費に6億3000万円を要する」と発表した。

森友問題に係わってきた筆者の見地からすれば、本件用地の埋設ごみはほぼ除去しており、5000トンものごみがあるはずがない。そもそも国交省自ら実施した最初の調査の時点で「1000トン」と言っていた本件用地で、なぜその5倍のごみが出てくるのか。この発表が虚偽であれば、今後国有地を買い受けた者や、斡旋した政治家が得をし、国は再び大きな損失を被ることになる。担当した国交省の役人は、国に損失を与えた背任の罪を問われることになる。

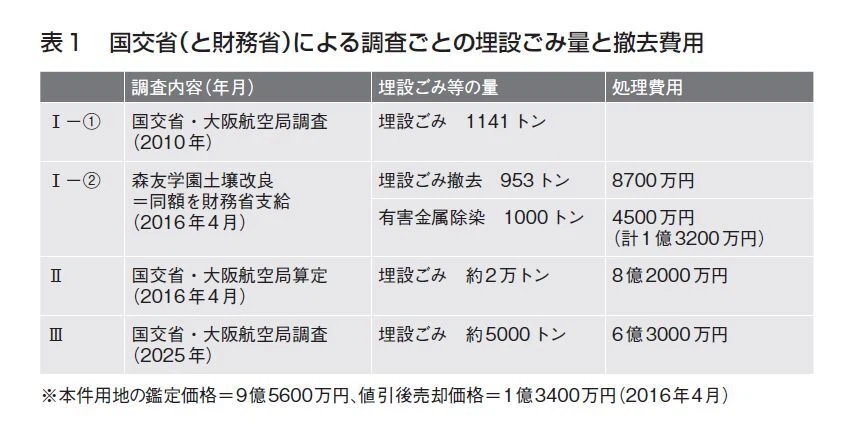

この発表を受けて、マスメディアは「従来の約2万トンの推計量の4分の1に減っている」と報道した。しかしこれは、本質ではない。これらマスメディアが情報欠落しているのは、国交省がこれまで本件用地を表1のように、時期的にはⅠ~Ⅲの3度にわたり調査し、そのたびに報告書を作っていることである。

その最初の調査は2010年であり、森友学園が借地する2015年より5年前のことだった。その調査は、今回と同じくレーザ探索によるもので、約1000トンの埋設ごみがあると報告していた。つまり、もともと埋設ごみが1000トンの土地から20倍の2万トンが出て、今度は5倍の5000トンが見つかったのである。もちろん、これらはもちろん事実に基づかない数字である。

この5000トンのごみは、地中から湧き出るように出てきた。その架空の話を科学的に調査し、真実を明らかにする。それが、今回の5000トン発表への核心的視点である。国有地を、次々と埋設ごみと利権が発生する土地にさせてはならない。2017年、本件用地の売却価格を調べた木村真豊中市議の情報公開をきっかけに、森友学園の小学校名誉校長が安倍晋三首相の妻の昭恵氏であり、安倍氏に忖度して鑑定価格の10分の1で売却したとの疑念が持ち上がった。国会での追及に対し、官僚たちが値引きの理由として挙げたのが、2万トンの埋設ごみであった。

森友事件として数年にわたる大騒動になったこの犯罪行為は、国会での虚偽答弁だけでなく、都合の悪い公文書を改ざんする不正まで行ない、善良な職員を自死に追いやった。国と国交省は、いま再び赤木俊夫さんのような犠牲者を出そうとするのか。それをさせないために、本報告を届けたい。

◆「2010年調査」とそれに基づく土壌改良工事

本件用地は、もともと1960年代に大阪国際空港(伊丹)の騒音公害訴訟を提起した住民が住んでいた住宅地である。しかし最高裁は、空港の離発着の騒音が、住民の受忍の限度を超えると判断しながらも、離発着時間の制限を求める住民の請求を棄却した。その判決を受けて、国交省大阪航空局は、本件用地―大阪国際空港豊中市場外用地(野田地区)を買い上げ、住民の転居を進めた。

その結果、住宅地は歯抜け状態となっていたが、1995年の阪神・淡路大震災の発生を受けて、仮設住宅が造られ被災者を受け入れた。国交省は仮設住宅が撤去された後、同住宅地を震災避難公園として利用すると発表し、全ての住民が転居した。跡地の約半分を、豊中市が公園用地として国から約14億円で買い上げ、残った半分が本件用地である。

一方で、日本の平野部の田んぼや畑地は、河川の浸食作用によって数千年~数万年かけて土砂が堆積した堆積層を基礎にしており、戦後すぐには90%以上が農地として開墾されていた。戦後の工業化や都市化によって、農地は住宅地や商業地、工業団地に変えられていったが、その際、農地に岩石やコンクリート片、アスファルト片を投入し、土砂を加えて打ち固め、5~6年は養生を図り、安定させてきた経過がある。

そのため、地表面から3mほどの深さまでが盛り土層で、3m以深(それより深い)の層は堆積層である。本件用地もそのような構造となっていた。この盛土層は、公園として利用するのなら、埋設ごみはあまり気にならないが、建築物を建てようとすると、コンクリートや岩石などの除去が必要とされる。

国交省は、本件用地を、建築物を建てられる土地として活用を図るためであろう、2010年に埋設物を調査する本格的なレーザ調査を行なっていた。その結果が「平成21年度大阪国際空港豊中市場外用地(野田地区)地下構造物状況調査業務」報告書(表1「Ⅰ-①」)。

2010(平成22)年1月作成で、作成者は国交省大阪航空局と大和探査技術株式会社となっていた。調査した面積は、本件用地(8770㎡)を含む、豊中市に売却して残った区画整理前の土地で全9492㎡である。GL(地表面)から深度3.0m、59カ所で地中レーダ画像を解析し、地下埋設物の可能性があると判断した時には、その形状・材質・埋設量などを把握するために試掘した。

報告書には、この59カ所の埋設物の種類や量が記載され、総量を1151.2トンとしていた。

その後、国(国交省・財務省)は、2015年5月、森友学園と本件用地の賃貸借契約を結んだ。そこには、第5条(土壌汚染および地下埋設物)で契約前に国交省が調査していた4つの報告書に記載された土壌汚染と埋設物の実態を確認し、第6条で賃貸中に森友学園が、前記5条で記載されている汚染や埋設物を除去した時には、除去費用は有益費として、国が森友学園に支払うことが約束されていた。

国交省は、レーザ探索した2010年の報告書のほかに、本件用地のボーリング調査など合計4つの調査を行なっており、森友学園に賃借するにあたって、本件用地に「土壌の汚染や地下埋設物」があることを契約双方が確認した。

賃借した森友学園は、2015年夏、(有)中道組に委託して、5カ所の鉛やヒ素の重金属で汚染された部分の土砂、合計1000トンを運び出し、重金属を取り除いた上で元に戻し、同時に埋設物953トンを撤去する土壌改良工事を行なって、中道組に代金(ごみの撤去8700万円、除染4500万円)合計1億3200万円を支払った。

前出の契約に基づき、2016年4月に森友学園は国から「有益費」としてその代金の支払を受けた(表1「Ⅰ-②」)。この経過を見ると、本件用地の埋設ごみを、国はⅠ-①の調査で1151トンと測定し、Ⅰ-②では森友学園がその84%にあたる953トンを撤去したことを確認して、その分の費用を国家予算から支払っている。

つまり本件用地に、もうほとんど埋設ごみがないことは、国(国交省・財務省)もわかっていたはずである。

◆「埋設量2万トン」は「8億円値引き」に合わせた数字

ところが、国交省は2016年4月に、森友学園に本件用地を貸し付けから切り替えて売却した(表1のⅡ)。その売却価格は鑑定価格9億5600万円より8億円安く、約10分の1の1億3400万円であった。その時に財務省と国交省が発表したのが、埋設ごみが2万トンあるという説明だった。

当時、産廃1トンの処理費は約4万円が相場であり、2万トンで8億円。つまり、2万トンは8億円を値引きするために使った架空の数値でしかなかった。そして、今回の5000トンである(表1のⅢ)。この5000トンを処理するのに6億3000万円の撤去費がかかるという。

つまり、次の売却先には、鑑定価格9億5600万円からこの金額を差し引いた3億32600万円、鑑定価格の約3分の1で売却するというのである。

ここから先はhttps://note.com/famous_ruff900/n/nedf33edd0f11

月刊「紙の爆弾」1月号から一部記事を公開。独自視点のレポートや人気連載の詰まった「紙の爆弾」は全国書店で発売中です(毎月7日発売。定価700円)。書店でもぜひチェックしてください。最新号の記事タイトル一覧はホームページをご覧ください。

https://kaminobakudan.com/