「広島市長、教育勅語引用の抗議に反論 『使い方とかけ離れた議論』 」と1月19日付の朝日新聞の記事を目にした。

見出しだけではさっぱり意味が分からない。まさか「平和都市」を標榜する原爆被爆地の市長が、21世紀に「教育勅語」を真顔で持ち出すことなどはあるまい、とは思ったが時代が時代であるので、真相がわからない。広島市役所に電話をしてことの次第を聞いた。

◆広島市長は「温故知新」の解説例として「教育勅語」を利用した?

広島市の代表番号に電話をかけ、問い合わせ内容を伝えたら、教育委センターに繋がれた。

── お待たせしました。広島市研修センターのキョウゴクと申します。

鹿野 お邪魔します。市長が職員の研修に「教育勅語」を使っていると報道で知りました。事実でしょうか。

── はい。

鹿野 どのように「教育勅語」を使っているか、教えて頂けますか。

── 研修の中でということですかね。

鹿野 はい。

── 市長としましては職員研修の中で、市長が大事にされている考えがありまして、それが「温故知新」という考え方なんですけど。それでまあ、先輩が作り上げたものや良いものはしっかりと受け止めて、後輩に繋ぐことが重要であるということともに、一つの事象の中に「良い点と悪い点」が混在していることもあるので、全体を捉えて「良い」とか「悪い」を判断するのではなく、中身をよく見てから、多面的に物事を捉えることが重要です、ということを説明する中で、その中で、教育に関する一例として「教育勅語」を紹介している、と伺っております。

鹿野 ということは「温故知新」を解説される例として「教育勅語」を利用されているということでしょうか。

── ええ。

鹿野 引用されている「教育勅語」を市長はどのように解釈なされているのでしょうか。

── 解釈をしているというのは……。市長としましては、まず「教育勅語」そのものを評価する、ということではないんですけども。また研修の中ではですね、「教育勅語」自体は国会において排除などが決議されたもの、とは紹介はしているのですが、そういったものであったとしても自ら検証をすること、考えてみることを通じて「温故知新」を極めることに繋がるのではないか、と考えているのが市長の思いの一つではあるんですよ (注:太字は筆者)。

鹿野 「教育勅語」はそれほど長い文章ではありませんが、どの部分を「温故知新」と関係あると考えて引用なさっているのでしょうか。

── どの部分をということですかね? 新人研修で引用している部分ですけども、

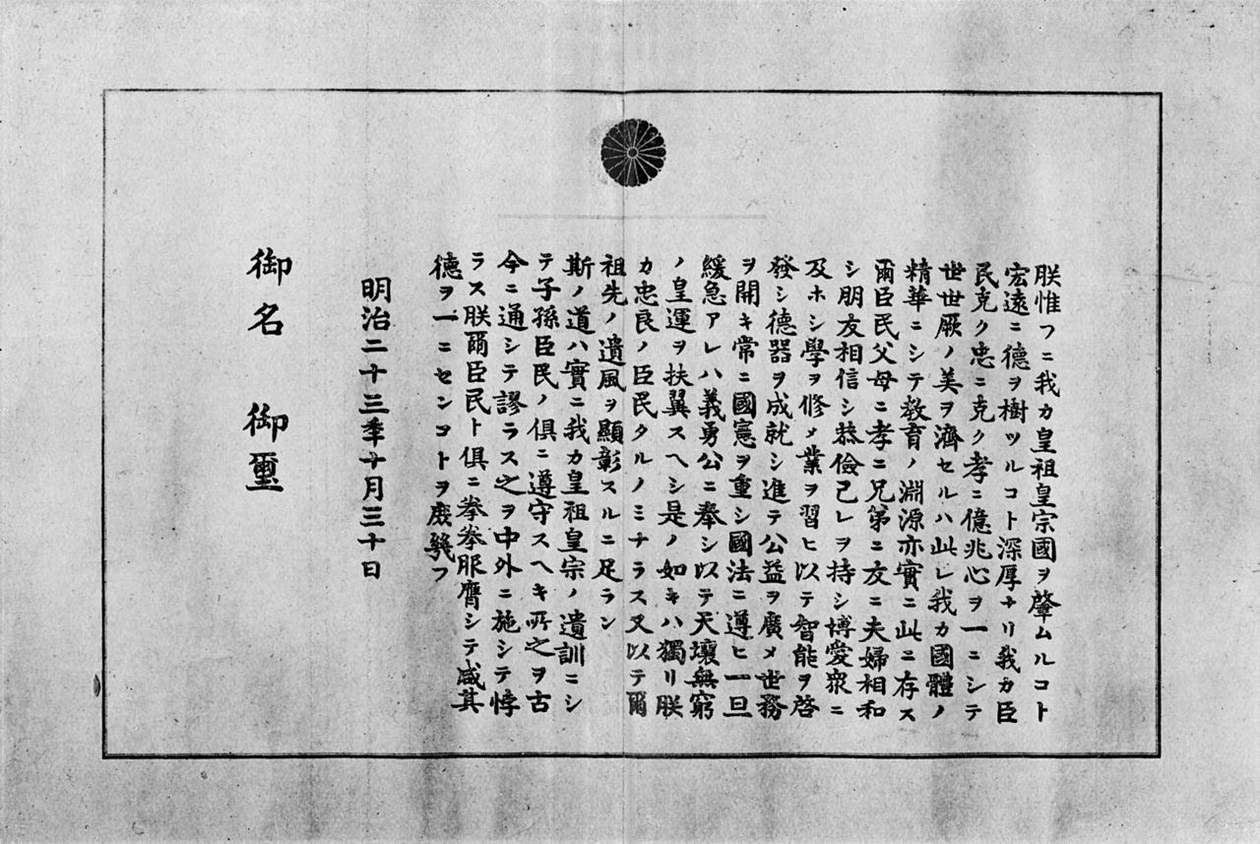

「爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ

この部分を載せているという状況です。

鹿野 それは「温故知新」とは関係ない部分です。

── あ、あ、あ、貴重なご意見ありがとうございます。

鹿野 「爾臣民父母」からの部分は、父母に敬意をもって、兄弟仲良くして、という文章です。

── ええ。

鹿野 当該部分の言葉はそれ以外の解釈は出来ません。

── あ、ああ。貴重なご意見ありがとうございます。

鹿野 意見ではありません。日本語ですから。文字通りに理解すれば「温故知新」とはまったく関係がありません。

── あの「教育勅語」自体を一例として取り上げるために、一部を抜粋してここに載せている、ということだと思うのですけども。

◆「良いものです」とか「悪いものです」と画一的にとらえて判断することではなくて……

鹿野 市長は「温故知新」を大切にしているので、それを説明する資料として「教育勅語」の一部を使っている。

── いや、あのー、こちらがお伝えしたいのは「温故知新」の考え方が市長にとっては大切だということですけど、その中で一つの事象があった時に、その事象を、たとえば「良いものです」とか「悪いものです」と画一的にとらえて判断することではなくて、中身を自分の目で検証する行為。で、多面的に物事を考えることが重要だということを説明するということで、そういったことを受講者に伝えたいということで、例としてですね、一部抜粋という形ですが、全文を載せるということではなく抜粋して、「教育に関する勅語」を一例として紹介しているということです。

鹿野 市長は正しいかそうでないか「自分で検証しなさい」と研修対象者の方に語っている。

── ええ、そうですね。

鹿野 わたしは市長が語っていること(自分で検証する)を今しているのです。そもそも「温故知新」をどのように理解なさっていますか。

── 以前学んだことですとか過去、昔の事柄をもう一度調べ直したり、考え直すことによって、新しい道理とかそういった知識を深堀したり、とかですね、そういったことかなと思ううんですが。間違ってますでしょうか。

鹿野 「温故知新」四文字です。理解の幅はあるかもしれませんが、文字通り解釈をすれば、「故きを温ねて新しきを知る」との故事と解釈いたします。

── 文字通りの意味ということですね。

鹿野 「温故知新」を大切にしている市長が、先ほど聞いた部分を引用されたうえで、研修をなさっている。

── そうですね。講義をしているということです。

◆「教育勅語」は世界的に民主主義が勃興していている状況を、日本語にして民主主義を謳ったもの?

鹿野 引用された「教育勅語」が「温故知新」とどのように関連するのですか。

── どの部分が、ということですかね。

鹿野 引用されている箇所は「爾臣民父母ニ孝ニ兄弟……」ですね。

── ええ、ええ。

鹿野 この部分のどこにも「故きを温ねて新しきを知る」部分は見当たらないのではないですか。

── あ、ああ、そういうご理解をされているということですね。

鹿野 いえ、理解ではなく文言だけを読んでです。この部分をどう理解すれば「故きを温ねて新しきを知る」を見いだせるのか分からない。

── 「教育勅語」は戦争が終わった後に、日本人を戦争に持ち込んでいく、という表現が正しいかどうか、あれなんですけども。そういった中で「教育に対する勅語」が戦争が終わった後に、国会において排除等が決議された過去のものということ、を伝えてはいるんですけども。その中で「教育勅語」の言葉の一部を引用しているんですが、抜粋してあるものと、その上に英訳も書いてあるんですよ。実際の資料の中には。市長としましては英訳文とですね、幕末から明治期にかけて世界的に民主主義が勃興していく時代にかけて、「教育勅語」を日本語に訳して漢文調にしたと、説明をしているのですが 。(注:太字は筆者)

鹿野 ということは、「教育勅語」は世界的に民主主義が勃興していている状況を日本語にして、民主主義を謳ったものだと、取りあげられていらっしゃるのですか。

── うーん、そういう……どういったらいいでしょうか。

鹿野 あなたのおっしゃったことを復唱しているだけです。

── あの……お伺いしたいいですけれども、よろしいですか?

鹿野 はい。

── あなた様の希望としましては現在「教育に関する勅語」を広島市において新規職員採用研修で一部を引用している、という状況があるのですが、その引用を止めてほしいということですか?

鹿野 いいえ。先ほど来申し上げている通り、お尋ねをしたくて電話しています。まったく意味が理解できない。だからわたしの疑問点をお尋ねしているだけです。

── 疑問を感じているということですか。

鹿野 わたしは、わからないのです。

── は、はあ。それは「教育に関する勅語」を一部引用している箇所が、「温故知新」に合う考え方ではないからわからないと。

鹿野 いいえ。「温故知新」を市長が大切にしていることも電話するまで知りませんでした。

── あ、あ、はい。繰り返しで申し訳ありませんが、あなた様がわからないと言われているのは、「教育勅語」を引用している部分について、なぜこの部分を引用していることが分からない、ということですか。

鹿野 先ほど仰った「教育勅語」は一度国会で排斥された歴史があること、及びわたしは「教育勅語」全文を暗記しております。その経緯を鑑みて「教育勅語」を、どのような意図で引用されどのような目的で研修でお使いになったか、それが知りたいのでお尋ねしています。

── 研修資料にそのように使っているとお伝えしました。

鹿野 はい。ただ市長が「温故知新」を大切にされているから、その資料にだと。

── はは、そこで「教育勅語」とどう繋がっているかが分からい、ということですか。

鹿野 そうです。

── (しばらく無言)

鹿野 いかがでしょうか。

(中略)

── この文(「教育勅語」)からは「温故知新」が読み取れないということですね。

鹿野 引用箇所として教えて頂いた部分に、日本語の解釈上「温故知新」に関わる文言はありません。

── こちらが引用している部分について「温故知新」に関わる部分はない?

鹿野 「こちら」ではなく、市長が引用しているのではないですか。

── ええ、そうです。(無言)

◆「教育勅語」の文章の全ての主語は「朕」ですから

鹿野 再度伺いますが「教育勅語」から引用している箇所に、「温故知新」と結びつく部分はありますか。

── 引用している部分が直接「温故知新」のものかどうかは解釈が、感じ方や捉え方はあると思うんですけど。「教育勅語」自体が過去に国会で排除等の決議がされたものであったとしても、それ自体をも自ら検証して考えるという行為が「温故知新」を極めてゆくことに繋がるんじゃないか、という思いを込めて説明をしていたんですけども (注:太字は筆者)。

ただ、引用箇所についてのご意見を今頂きましたので、それはこちらの職場の中でもでも共有はさせていただきたいと思います。

鹿野 はじめのお答えと違いますね。一度国会で排斥されたものであって、もう一度検証することによって「教育勅語」の正当性があると市長は考えていると。

── 自ら考えてみることが「温故知新」を極めることに繋がっているということで……・

鹿野 天皇の命令により人々を従わせた文言が、敗戦により国会で排斥された。「教育勅語」がです。その中にもう一度価値を見出せ、ということですね。

── いいえ「朕は」という部分は除いた部分で……(注:太字は筆者)。

鹿野 そのような解釈は無理です。この文章の全ての主語は「朕」ですから。

── ご意見ありがとうございます。

鹿野 意見ではありません。もう結構です。

※ ※ ※ ※

勅語(文部省より全国の諸学校に交付されたる教育に関する勅語)

まったく話にならない。「主語」の意味すら理解していない広島市役所の職員は、市長の行為にもかかわらず「教育勅語」を研修で用いることの正当性を、職務上の義務であるかのように、支離滅裂な回答を続けた。

まさか、とは思ったが広島市長は新人職員研修に、なんの躊躇もなく「教育勅語」を利用している。しかも調べてみると松井一実は広島市長に就任した翌年の2012年から昨年まで10年以上「教育勅語」を使い続けている。

わたしの問いに応じた教育センターの「キョウゴク」氏の言葉は、あたかも「教育勅語」の不当性を指摘することが不当であるかのように、不思議。不満気であった。キョウゴク氏の応対は新人職員研修が論理破綻した人間を創り上げることの証左と見るべきか。

「教育勅語」には評価すべき点などまったくない。なぜならば、本文でいくら美談が述べられようとも、この文章全体の主語が「朕(天皇)」だからである。天皇は私人や一般の公人、貴族とも違い、明治憲法上「不可侵」であり「神」扱いされていた存在だから(こんな基礎的な事実は繰り返す必要もないだろうが)天皇の発語は批判を許さない、絶対語だったのだ。

時代錯誤も甚だしい、皇国史観の片鱗(教育勅語)を平然と原爆を落とされた広島市長が使い続けるている。第二次世界大戦敗戦による「戦後」は、広島市においても広島市民みずからのの手(市長選挙)で蹂躙され、時代は既に「戦中」である。呆れてしまうが、呆れている場合か。

広島市長、松井一実が「教育勅語」を10年以上にわたり職員研修に利用している事実は、まず広島市民によって、最大級に指弾されなければならない。

◎[関連記事]これで「平和都市広島」を名乗れるのか? 新人研修に「教育勅語」を11年以上使用してきた松井一實市長にびっくり仰天! (さとうしゅういち)

▼鹿野健一 (しかの・けんいち)

タブーなきラディカルスキャンダルマガジン 月刊『紙の爆弾』2024年2月号

〈原発なき社会〉を求めて集う 不屈の〈脱原発〉季刊誌 『季節』2023年冬号