◆〔1〕実現性のない電力供給計画

第6次エネルギー基本計画(エネ基)は2021年に策定された。内容は2030年に再生可能エネルギー36~38%、原子力20~22%、火力40%(天然ガス20%、石炭19%、水素・アンモニア1%程度)としている。

今から5年余り先の見通しだが、これが実現できる可能性は全くない。

原発が20~22%占めるためには、概ね27~30基程度が稼働していなければならない。その出力は2700万kw程度。しかし現在再稼働しているのは12基、約1100万kw。

新規制基準適合性審査を通過した原発全てが動いたとしてもプラス5基で17基。1700万kw余り、全電力の15%程度に過ぎない。あと5年で再稼働できる原発は他に存在しないから、現段階で、目標値はもはや成り立たない目標であることは明白だ。

第7次エネルギー基本計画(第7次エネ基)では、これがどのような数値になるのか未だ不明だが、原子力の利活用という方針に大転換すると見られるので、2030年ではなく2035年に原発が36~38%占めるという計画になるのだと思われる。

しかし結局これも実現することはない。仮に36基とした場合、新規制基準適合性審査を通過した17基に加えて19基ほど必要になるが、現在審査中のものは7基、合計で2300万kw程度だ。建設中の大間と島根3号が稼働しても26基、2500万kw程度だが、それでも圧倒的に足りない。

加えて再稼働原発は全て60年超の老朽炉になる(*)から、これが進んだとしても新増設をしない限りいつかは脱原発になる。経産省や原子力ムラにとって絶対に避けねばならない事態だ。

*例えば高浜1号は10月16日に50年の「長期管理計画」が規制委により認可されたが、GX法により最大限延長したとしても2050年までには廃炉になる。これは高浜2、3号、美浜3号、川内1号も同じだ。

◆〔2〕経産省は原発依存を「可能な限り低減」させる具体的な計画を策定するべきなのにしなかった

政府は福島第一原発事故の教訓から、2014年の第4次エネ基から現在の第6次エネ基まで原発依存を「可能な限り低減」するとしてきた。

このような表現の下でも原子力は常に推進されてきた。特に核燃料サイクル政策は六ヶ所再処理工場の建設が大幅に遅れ、実現可能性さえ危ぶまれているのに一切見直しの気配すらない。

原発の利用を低減するのならば再処理は最初に中止するべきものだ。

しかし核燃料サイクル事業は中止されなかった。原子力政策は見せかけの「原発依存の低減」のもとで「推進」されてきたのである。

その中でも特徴的なのは一貫して原発を推進してきた経産省だ。責任官庁として「可能な限り低減」させる具体的な計画を策定するべきなのにしなかった。むしろ計画的かつ段階的に原発を復活させ推進してきた。

これに呼応する原子力規制委も、40年の運転期間制限を炉規法で定めていながら、「極めて例外的」(当時の田中俊一委員長)といいつつ20年延長を認める規定のもとで60年運転を既成事実化した。

さらに2023年、脱炭素電源法(GX電源法)で運転期間の規定を規制委所管の原子炉等規制法から経産省所管の電気事業法に移したことで、ついに微かな歯止めさえなくなり、全ての再稼働原発が事実上60年運転許可を得ることになる法律改訂が強行された。

この「GX」が、そもそも欺瞞と詐欺の温床である。GX(グリーン・トランスフォーメーション)という名目の「脱炭素」方針を利用して、発電時に二酸化炭素を出さないという点だけを取り上げて「ゼロエミッション電源」などと原発を規定している。

ゼロエミッションとは「廃棄物を出さない」という意味だが、放射性廃棄物を大量に発生させる原発に使っているということだけで、その意味のすり替えぶりが分かる。

カーボンニュートラルという言葉も飛び交うが、化石燃料を燃やすタイミングを殊更問題視するために使っている用語であり、原発が極めて大きな環境汚染源であることを見えなくさせる言葉遣いだ。

本気で達成するための議論ではなく、原子力推進体制を再構築することを目的に「あらゆる政策を動員する」ために用いられるのが「脱炭素」だ。

グリーントランスフォーメーション(GX)とは、化石燃料中心の産業や社会構造を、クリーンエネルギー中心の構造に転換していく取り組みのこと。地球温暖化による環境課題を解決し、持続可能な社会を作ることを目的とする、という名目だ。

しかし原子力開発の暗部を知らなかった時代に「無限に安定的に供給でき廃棄物も少ないバラ色のエネルギー」として原子力を想像していた時代ならばいざ知らず、度重なる原発事故と開発による放射能汚染の現実を知った今、「クリーンエネルギー」と言った時点で、完全に破綻した理念である。

原発が二酸化炭素を出さないことなどあり得ない。

核分裂時に出ないことを殊更強調しているだけだ。ライフサイクルにおける原発の排出原単位は極めて大きいと考えられ、キロワット当たり180~288グラムという研究もある。なお国は19~20グラムとしている。

LNG火力は470グラムで、原発との差は2倍程度というのが実相。とりわけ三分の二の原発が止まっている日本の場合、それらは単に二酸化炭素を出すだけの存在になっている。

◆〔3〕徹底した省エネルギーこそが最大の政策だ

「第7次エネ基」において、政府・経産省は、原発の再稼働と新増設を含むGX法の完全反映を目指す。

「エネ基」を議論している資源エネルギー庁の「基本政策分科会」では原発推進意見のオンパレード。その前提としての電力需要増の議論が席巻している。

これに対して実行可能で最も確実な政策は、徹底した省エネ・節電をおこなうことである。

第6次エネ基では年間の電力消費量について2050年では30~50%も増えるのに2030年までは10%以上減るという、呆れるほど矛盾した見通しを出している。

電気自動車、データストレージ(データセンター)、AI(人工知能の活用)など、新たな電力多消費産業の開発により電力消費量は増加するというのが政府の基本的認識のはずだが、2030年の再生可能エネルギー電源比率および原子力発電比率を極めて高く設定するトリックとして、電力消費量の分母を小さくする偽装を用いたためだ。

「第7次エネ基」では、もはや「偽装」ではなく現実問題として2035年および50年の「電力消費量見通し」を引き下げなければ、いわゆる「目標値」を達成できないことになる。

分母を減らすということは消費電力量の大幅な削減、すなわち省エネしか方法はない。

再エネの導入規模も大幅な上方修正が迫られることになる。この場合、大量の再エネを安定供給するため、2つの施策が必須となる。

1つは広域連系の拡大、もう一つは電力貯蔵システムの構築だ。また、将来は再エネの拡大しか道はないことは明らかだ。

再エネはどうしても出力変動を免れない。そのため貯蔵システムの構築以外にも電力のバックアップシステムが必須となる。

まだ火力発電の役割があるとしたら、この点である。

また、バックアップを従来の蓄電池に依存するのは不安定要因がつきまとう。価格の面や供給力にはまだ限界があり、さらにレアメタル資源の偏在、国際情勢に大きく左右されること、今後蓄電池市場が高騰することも考慮しなければならない。

当面は火力発電によるバックアップが不可欠になるのである。

その火力はガス火力発電。

エネルギー効率を85%以上に高め、温排水や二酸化炭素排出を極限まで減少させる技術が必須になる。

廃熱も回収し使い尽くすシステムだ。この技術は世界中で必須になる。

日本が海外に売り込める技術になるだろう。

◎初出:2024年10月18日たんぽぽ舎発行「金曜ビラ」494号

▼山崎久隆(やまざき・ひさたか)

たんぽぽ舎共同代表。脱原発東電株主運動、東電株主代表訴訟に参加。共著に『核時代の神話と虚像』(2015年、明石書店)ほか多数。

◎たんぽぽ舎 https://www.tanpoposya.com/

◎たんぽぽ舎メルマガ:「地震と原発情報」 メルマガ申込み(無料)

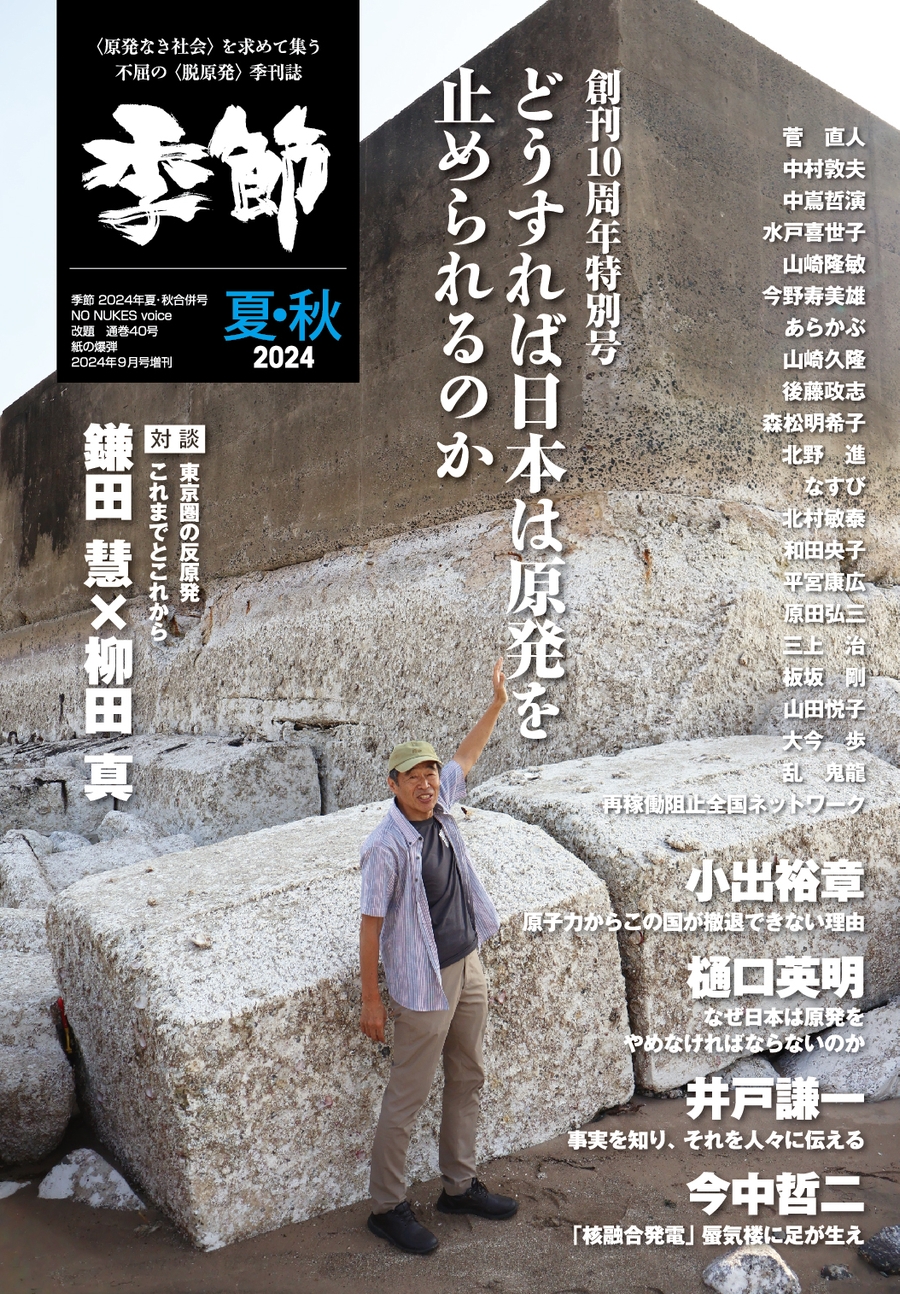

『季節』2024年夏・秋合併号(NO NUKES voice 改題)

A5判 148ページ 定価880円(税込み)

《グラビア》

「幻の珠洲原発」建設予定地 岩盤隆起4メートルの驚愕(写真=北野 進)

「さよなら!志賀原発」金沢集会(写真=Kouji Nakazawa)

《創刊10周年記念特集》どうすれば日本は原発を止められるのか

《報告》小出裕章(元京都大学原子炉実験所助教)

原子力からこの国が撤退できない理由

《報告》樋口英明(元福井地裁裁判長)

なぜ日本は原発をやめなければならないのか

《報告》井戸謙一(元裁判官/弁護士)

事実を知り、それを人々に伝える

《報告》山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

核武装に執着する者たち

《報告》後藤政志(元東芝・原子力プラント設計技術者)

課題は放置されたまま

《報告》森松明希子(原発賠償関西訴訟原告団代表)

原発被害の本質を知る

《インタビュー》北野 進(「志賀原発を廃炉に!訴訟」原告団団長)

珠洲原発・建設阻止の闘いは、民主主義を勝ち取っていく闘いだった

《対談》鎌田 慧(ルポライター)×柳田 真(たんぽぽ舎共同代表)

東京圏の反原発 ── これまでとこれから

《報告》今中哲二(京都大学複合原子力科学研究所研究員)

「核融合発電」蜃気楼に足が生え

※ ※ ※

《回想》松岡利康(鹿砦社代表)

創刊から10周年を迎えるまでの想い出

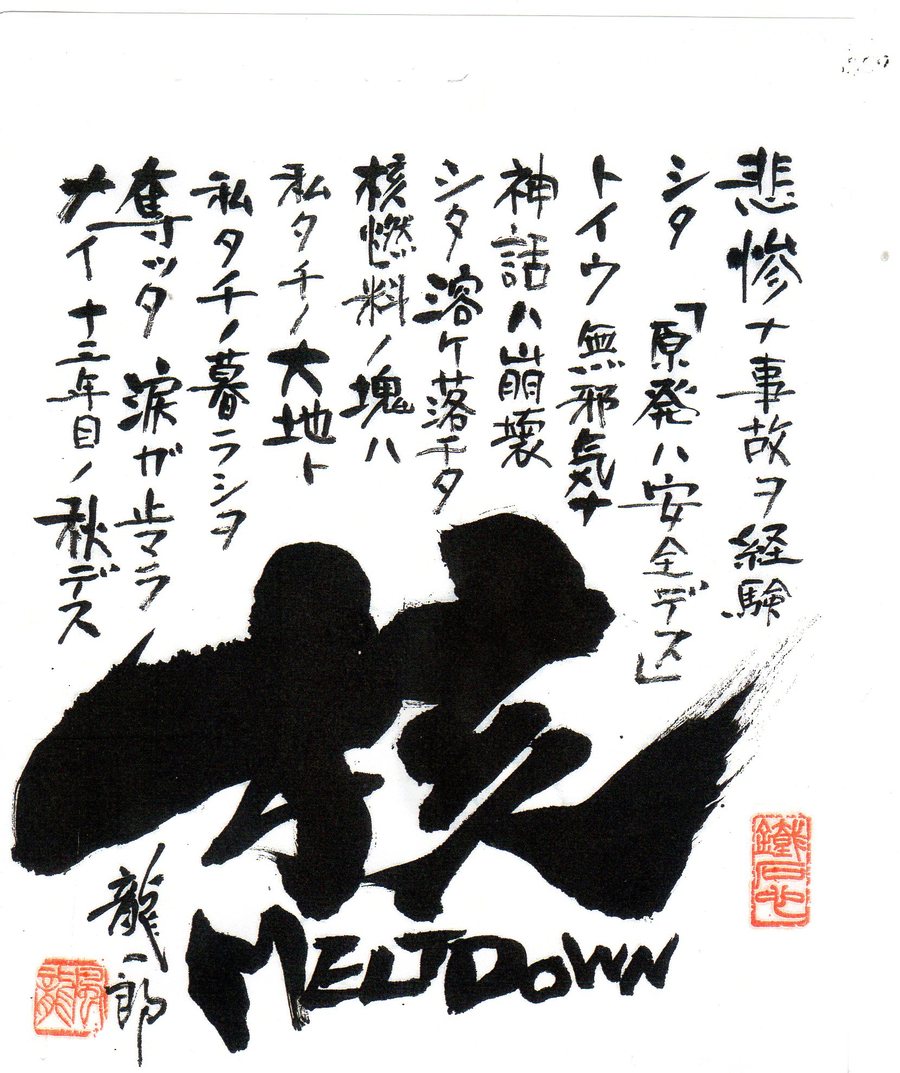

《墓碑銘》松岡利康(鹿砦社代表)

お世話になりながら途上で亡くなった方への追悼記

《季節創刊10周年応援メッセージ》

菅 直人(衆議院議員・元内閣総理大臣)

守りに入らず攻めの雑誌を

中村敦夫(作家・俳優)

混乱とチャンス

中嶌哲演(明通寺住職)

「立地地元」と「消費地元」の連帯で〈犠牲のシステム〉を終わらせる

水戸喜世子(「子ども脱被ばく裁判の会」共同代表)

『季節』丸の漕ぎ手をふやして、一刻も早く脱原発社会を実現しよう

山崎隆敏(元越前市議)

「核のゴミ」をこれ以上増やさないために

今野寿美雄(「子ども脱被ばく裁判」原告代表)

裁判も出版も「継続は力なり」

あらかぶ(「福島原発被ばく労災損害賠償裁判」原告)

隠された「被ばく労働」問題を追及し、報じてほしい

※ ※ ※

《報告》なすび(被ばく労働を考えるネットワーク)

《検証》あらかぶさん裁判 原発被ばく労働の本質的問題

《報告》北村敏泰(ジャーナリスト)

棄民の呻きを聞け 福島第一原発事故被害地から

《講演》和田央子(放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会)

「復興利権」のメガ拠点 「福島イノベーション・コースト構想」の内実〈前編〉

《報告》平宮康広(元技術者)

水冷コンビナートの提案〈1〉

《報告》原田弘三(翻訳者)

COP28・原発をめぐる二つの動き

「原発三倍化宣言」と「気候変動対策のための原発推進」合意

《報告》三上 治(「経産省前テントひろば」スタッフ)

総裁選より、政権交代だ

《報告》板坂 剛(作家/舞踊家)

タイガー・ジェット・シンに勲章! 問われる悪役の存在意義

《報告》山田悦子(甲山事件冤罪被害者)

山田悦子の語る世界〈24〉

甲山事件50年を迎えるにあたり

誰にでも起こりうる予期せぬ災禍にどう立ち向かうか(下)

《報告》大今 歩(高校講師・農業)

洋上風力発電を問う 秋本議員収賄事件を受けて

《報告》再稼働阻止全国ネットワーク

時代遅れの「原発依存社会」から決別を!

政府と電力各社が画策する再稼働推進の強行をくい止める

《老朽原発》木原壯林(老朽原発うごかすな!実行委員会)

6・9大阪「とめよう!原発依存社会への暴走大集会」に1400人超が結集

《女川原発》舘脇章宏(みやぎ脱原発・風の会)

女川原発の再稼働はあり得ない 福島事故を忘れたのか

《福島》黒田節子(請戸川河口テントひろば共同代表)

浪江町「請戸川河口テントひろば・学ぶ会」で

北茨城市大津漁協裁判で闘う永山さんと鈴木さんの話を聞く

《柏崎刈羽原発》小木曽茂子(さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト)

7号機再稼働で惨劇が起きる前に、すべての原発を止めよう!

《首都圏》けしば誠一(反原発自治体議員・市民連盟事務局長)

福島原発事故の責任もとれない東京電力に

柏崎刈羽原発を動かす資格はない!

《浜岡原発》沖基幸(浜岡原発を考える静岡ネットワーク)

静岡県知事と御前崎市長が交代して

「一番危険な原発」はどうなるか

《島根原発》芦原康江(さよなら島根原発ネットワーク)

政治に忖度し、島根原発2号機運転差止請求を却下

それでも私たちは諦めない!

《玄海原発》石丸初美(玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会)

玄海町「高レベル放射性廃棄物・最終処分場に関する文献調査」受入!

《川内原発》向原祥隆(反原発・かごしまネット代表)

私たちは歩み続ける

《規制委》木村雅英(再稼働阻止全国ネットワーク)

原子力規制委員会を責め続けて11年

原子力規制委員会は、再稼動推進委員会・被曝強要委員会

《反原発川柳》乱鬼龍選