矢谷暢一郎(アルフレッド州立大学〔ニューヨーク州立大学機構アルフレッド校〕心理学名誉教授)

◎このかん連続して記述してきた11・9同志社大学ホームカミングデーの集いにお二人の先輩からメッセージが寄せられましたので掲載いたします。一人目は元学友会委員長・矢谷暢一郎さんです。(松岡)

────────────────────────────

第二期第一回目の「同志社大学学友会倶楽部ホーム・カミングデーの集い」に主催者の松岡利康さんから、この「集い」にアピールを頼まれてニューヨークからこのメールを送っている矢谷暢一郎です。50年以上も前の同志社の学生運動やサークル運動に活躍された人々も招いて、「60年代同志社ラジカリズムとは何だったのか?」をテーマに昔の話をしようじゃないか、という趣旨です。「昔の話をしよう」というのは、歌手の加藤登紀子さんの『時には昔の話を』の題名から来ていると推測しますが、彼女が歌い始めたのは1980年代の後半でした。40年近くも前の古い歌です。日本人で加藤登紀子さんを知らない人はそんなの多いとは思いませんが、歌を知っている人たちはもちろん今日の「集い」に刺激され歌を聴いてみたくなった、とりわけ若い人たちがこの古い歌を聴けば、80才を越した登紀子さんが、激動の1960年代ご自分を重ねた主人公が後に彼女の夫となるかつてのボーイフレンドと共に、貧しいながらもたくましく生き抜いてきた昔のことを思い出すような内容となっているのが判ります。

加藤登紀子さんの夫は2002年の夏7月31日肝臓ガンで倒れた藤本敏夫さんです。

藤本敏夫さんは1963年同志社大学文学部新聞学専攻に入学。新聞記者になる目標があって同志社の新聞学専攻に入ったのですが卒業していません。グーグって(グーグルして)みると中退となっています。彼は「鶴俊のゼミ」(鶴見俊輔の新聞学ゼミ)に入っていましたが、60年代後半京都府学生自治会連合(府学連)書記長としてアメリカのヴェトナム戦争に反対、日本政府の戦争加担政策に抗議する過激な学生運動を指導しました。新聞学卒業証書で身を立てたわけではありませんが、鶴見俊輔教授は藤本敏夫さんの思想、実績そして人物的価値を高く評価していました。

1922年生まれの鶴俊は日本の高校を卒業せず、中退です。16才の時リベラル派の衆議院議員・政治家だった明治18年生まれの父・鶴見祐輔の計らいでアメリカ留学、18歳の時アメリカの大学共通入学試験にパスして、ハーヴァード大学入学、1941年日本軍のアメリカ真珠湾攻撃で日米開戦、アメリカ在住の日本人は鶴見俊輔も含めてアメリカ政府・FBIによる逮捕・拘留となります。捕虜としてメリーランド州の拘置所に拘留されていたハーヴァード大学三回生の鶴俊は授業に出ることができず拘置所で後期の哲学の試験を受けますが不合格。しかし拘置所内で書き上げた卒業論文とそれまでの学業成績が良かったことで教授会の特例で卒業が認められた。多分政治家の父の計らいもあったでしょう、1942年6月に日米捕虜交換船グリップスホルム号に乗船、大西洋を南下、モザンピーク経由で8月に日本に帰国。第二次大戦中の軍属としての仕事やカリエスや結核にまつわる病気に苦しめられた私生活を説明するのは省きますが、戦後の進歩的な思想家たちや知識人たちの「転向」問題研究、丸山眞男、都留重人、鶴見和子、武田清子等7人と 思想の科学研究会創設や『思想の科学』創刊。1948年桑原武夫の推薦で京都大学の嘱託講師、1949年に京都大学人文科学研究所の助教授、1954年東京工業大学の助教授、60年日米安保条約の強行採決に抗議して東京都立大学人文学部の竹内好教授が辞職、竹内の大学人・知識人の心意気に賛同し、鶴俊も東京工業大学を辞職。翌年同志社大学文学部社会学科教授に就任。長くなった感じがしますが、「60年代同志社ラジカリズム」の前置き、イントロダクションを話し始めたところです。

「同志社のラジカリズム」は同志社のリベラリズムが長年存在していて、60年代後半の運動の中で生まれたものだというのが、わたしはの考えです。それ抜きにしては存在しようがありません。リベラリズムというのは、簡単に言えば、伝統的な権威や規範にとらわれず、進歩的で、個人の自由や権利を尊重する考えで、寛大で心が広く、他人の多様な意見や行動を受け入れ、偏見のない態度を示します。リベラルな同志社が臨済宗禅寺の総本山である相国寺と神道の皇居の御所の間に挟まれ位置していることに、日本海の隠岐の島の崎村から出てきた18歳の田舎者のわたしは、浄土真宗の家に生まれ育てられてきたこともあって驚嘆させられました。毎週水曜日のチャペル・アワーで、「真理はあなたがたに自由を得させるであろう」(ヨハネによる福音書)と神学教授から説教されると、大学入学前に言われてきた高等教育(higher education)の目的の「真理探究」が、キリスト教を土台にしイエス・キリストの言葉を通した神の教えが真理であると聴き、古い都の京都での新しい大学生活は新入生にとって誇り高くもあり、緊張に満ちたものでもありました。

わたしが1965年に同志社に入学した時、社会学科新聞学専攻には鶴俊がおり、神学部には笠原芳光や竹中正夫が講義をし、わたしの専攻文学部英文科には斎藤勇教授、アーモスト大学で修士課程を終えたばかりの「三山」-岩山太次郎、秋山健、北山- 三人がアメリカから帰国したばかりで英語だけで授業を行う若手教授の「国際主義的」な華やかさがあり、翌66年には日本にカミュ、サルトルの実存主義を紹介した矢内原伊作が助教授として就任。秋には20世紀最大の思想・哲学・文学の実存主義を展開したサルトル、ボーヴォアールが訪日し、同志社での二人の講演で矢内原伊作が通訳を担当した。法学部には憲法学の第一人者で護憲活動を進める田畑忍、同志社卒での後に社会党の委員長を務める土井たか子、政治学科には岡本清一、数え上げれば時間が足らないほどの錚々たる教授達が同志社のキャンパスを自由・自治・平等・平和・護憲・民主主義擁護のリベラルで革新的な文化・校風を形成し、その環境の中で我々学生は大学生活を繰り広げたわけです。勿論、これらのリベラルな同志社精神や教育方針が、「一国の良心」たる人物を要請する目的で、1864年(元治元年)国禁を破って鎖国の日本を脱出し、アメリカのアーモスト大学で日本人初の理学士の学位を収得し、100年前の明治8年、京都に同志社英学校を創設した新島襄の歴史が基礎に在ります。

ヴェトナム反戦運動に参加したのは、ちょっとした事件がきっかけでした。二回生の春、小、中、高校と運動会のフォークダンス以外手も握ったこともないのに、誘われて女子学生とダンスパーテイに行くことになりました。今出川河原町から四条まで、市内何処まで乗っても15円の市電に乗って 四条河原町まで向かいました。すると、市電の横を学生100人ばかりの反戦デモが通りました。後でわかるのですが、鶴俊と作家の小田実が始めた「ベトナムに平和を!市民連合(ベ平連)」だった、らしい。二列か三列のデモ隊を警備する京都府警の機動隊が、大人しく整列してヴェトナム戦争と日本政府の戦争加担に抗議するデモ隊の学生達にちょっかいだし、ちょっとしたイザコザを電車の中から見物していました。ところが、よく観ると学生たちに対してちょっかいだしているのは機動隊の方。「卑怯やないか」とカチンときて、文句言ってやろうと彼女を残して突然電車をおりました。機動隊をそばで見ると怖くなって、何も言えなくなり、引き返そうと電車を見ると彼女を積んだまま走り去っていた…。それから2、3週間して、明徳館前の反戦集会に行きヴェトナム反戦・日本政府戦争加担抗議デモに参加した。しばらくして、此春寮の藤本敏夫さんの部屋に呼ばれ、学友会・自治委員選挙に出るよう説得されました。アジテーションなどしたこともなかったが、英文科の上級生の横山たかこさんに付き添って選挙活動。当選して文学部自治委員。それまで執行部を握っていた共産党の学生組織、民主青年同盟(民青)の文学部自治委員数を抜き、「反民青」の新しい執行部となりました。60年安保闘争敗北で日本共産党や社会党から袂を分かった、後の三派全学連を指導する社学同、社青同、中核派などの事ですが、複雑でわたし自身にも解らないことばかりですから省きます。新しい執行部でわたしは文学部自治会書記長に選出されました。

ヴェトナム反戦運動がどんどん先鋭化する中、1967年10月8日、佐藤栄作首相のヴェトナム訪問を阻止する「羽田闘争」があり、そこで京都大学生の山﨑博昭さんは機動隊に撲殺され命を落とし、それは60年安保闘争の樺美智子さんの死と重なり、先鋭化した学生運動の参加者たちは党派ごとに赤ヘルメット、青ヘルメット、白ヘメットを被り、それは抵抗と防衛の象徴することになりますが、以来「平和と護憲」の先鋭化したラジカルな私達は「暴力学生」として否定的な取り扱いを受けるようになりました。因みに、誰が選んだのか知りませんが、同志社の学生運動は赤いヘルメットになっていました。

すぐ1968年1月アメリカ原子力空母エンタープライズが長崎県佐世保寄港反対闘争に継続されます。佐世保に行く前に、神戸のアメリカ領事館への抗議行動があり、わたしは生まれて初めて逮捕され、三日間の留置所拘留となりました。出所の時に迎えに来たのは同志社大学学生課の田淵正孝(故人)さん一人でしたが、京都の北白川のレストランで、「出所祝い」(?)と美味い飯を食わせてくれました。田淵さんはそのあと同志社大学の総務部長となりましたが、同志社のリベラリズムを象徴している一例のようにも思います。

1968年は10月21日の国際反戦運動に象徴されるように、ヨーロッパ、北アメリカ、日本を含むアジアで、ヴェトナム反戦運動が燃えさかりました。この年の春の新学期に行われた全学部自治会選挙では、わたしは学友会中央委員長に選ばれ、全学学生大会で、10月21日同志社は全学ストライキを決議し、ヴェトナム反戦・国際反戦運動に加わりました。ヴェトナム反戦・国際反戦運動の盛り上がりは、翌69年の東大・日大を頂点とする各地の学園闘争に引き継がれていきましたが、それは権力との対決に於けるダイナミックで過激な「ラジカリズム」として変化・展開されました。羽田、佐世保、新宿、各地の街頭で、キャンパス内で、機動隊との対立、解体が進み、学生運動の終焉へと向かいました。

同時に学生運動の急進性・ラジカリズムは「革命運動」とそれを指導する革命党の建設を巡る学生運動の指導者たちの論争、いわゆる党派・党内、三派セクトの学生運動の指導権争いともなったわけです。そして、60年安保後の日本共産党の指導部から離れた新左翼・三派全学連の指導部内の内ゲバを伴う党派闘争が起こったのは皆さんが承知している通りです。党派・党内闘争は、同志社の学生運動の「学友会委員長」としてどのように捉えるのか、今日のわたしには判らないとしか言いようがありません。

そもそも、70年安保闘争が三派の言う、「日本の労働者の社会主義・共産主義革命」の成熟があって方針を叫んでいるのか、わたしは疑問視していました。この革命論から、同志社のラジカリズムを語ることはわたしにはできません。

実は11年前に「学友会倶楽部のホームカミングデーの集い」がもたれました。主催者はわたしの前の1967年学友会中央委員長だった堀清明さんで、講演者に呼ばれたわたしはニューヨークから飛んできました。講演の後、質疑応答の際に、若い出席者から、「今日の学生運動が低調で活発でないのは,60年代終わりごろの内ゲバを伴ったあなた方世代の党派・党内闘争で、一般大衆を無視した行動ではなかったか?」というような発言でした。ズバリ的を射た質問だと直感したわたしは、沈黙したまま答えることができませんでした。沈み返った「良心館」のこの同じ会場で、「その通りです…」とぼそぼそ声を出すのが精一杯でした。「大学解体!」を叫んだ学園闘争末期のスローガンは、極めて「自己否定」的ではありましたが、哲学的な深さに対応したわたしが取り得た唯一の行動は、同志社を卒業しない、ことでした。

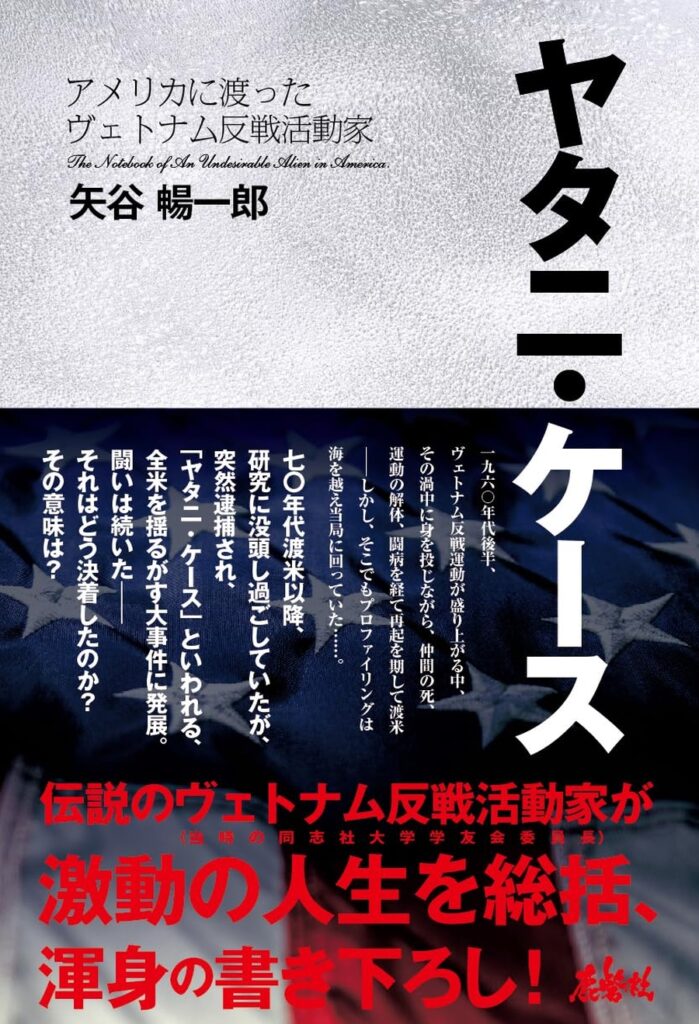

この辺のわたしの個人的な考え、行動は鹿砦社が出版してくれた『日本人の日本人によるアメリカ人のための心理学』(2014年)と『ヤタニ・ケース:アメリカに渡ったヴェトナム反戦活動家』(2023年)に載せてあります。

卒業証書を持たずに大きな青年が仕事を探すと、高度成長期の日本に在ってもなかなか大変な境遇でした。たまたま見つかって翌日出社すると、「先ほど、警察の人がいらっしゃって話を聞いたが、君を雇うわけにはいかんわ」と。運よく拾われて仕事に励んだら、学生時代に無理したことで結核と腎臓病に侵され、一年半の入院。退院したが、肉体労働は無理だと医者に言われ、受験生用にと部屋を借りて「私塾」を開くと、そこの家主が大阪府警の警察官だったり…。

日本で仕事をするのは無理だと、決心して日本脱出。1977年アメリカはユタ州の州立大学に「海外留学」しました。日本の大学は無理でも、まだ「解体されてないアメリカの大学に入るのは許される」と詭弁を弄してでした。わたし達の同志社創設者・新島襄の日本脱出ほど危険は無かったけれども。生まれ育てられた日本に31年間、アメリカで48年間暮らしてきました。同志社のリベラリズムに育てられたけれど、そのリベラリズムを纏ってアメリカに遣って来たわたしだったが、アメリカ政府から「undesirable alien」(アメリカに好ましくない異邦人)として今日でも「ブラックリスト」に載ったままです。とりわけ、トランプ大統領のアメリカではグリーンカード(Green Card:永住権を持つ労働許可証)持った外国人でも保証のない排外主義が2025年の今日吹き荒れています。

Ж下の写真は2013年のホームカミングデーで来日した際、講演がが終わった後、ライブで京都に来ていた加藤登紀子さんが祝ってくださった時のもの。左から矢谷、加藤、松岡。京都四条・キエフにて。

【筆者について】

1946年生まれ。島根県隠岐の島出身。1960年代後半、同志社大学在学中、同大学友会委員長、京都府学連委員長としてヴェトナム反戦運動を指揮。1年半の病気療養などのため同大中退。77年渡米、ユタ州立大学で学士号、オレゴン州立大学で修士号、ニューヨーク州立大学で博士号を取得。85年以降、ニューヨーク州立大学等で教鞭を執る。86年、オランダでの学会の帰途、ケネディ空港で突然逮捕、44日間拘留、「ブラック・リスト抹消訴訟」として米国を訴え、いわゆる「ヤタニ・ケース」として全米を人権・反差別の嵐に巻き込んだ。