◆三里塚で52年ぶりの強制執行

52年ぶりに、三里塚(成田空港周辺)で強制執行があった。来年で開港から45年、空港反対運動が連綿とつづいてきたことに、愕いた人たちも多いことだろう。

反対運動は83年に反対同盟が分裂し、その後も再分裂や部落単位の移転など、反対運動のスタンスも変化した。絶対反対から騒音問題の条件闘争まで、獲得目標も分化している。

とはいえ、80年代に政府が空港建設過程の強引さを一部の反対同盟(熱田派)に謝罪し、「空港建設に強制的な手段は用いない」という和解協議は、反対運動全体の成果として準用されるべきであろう。

日本の国際空港は、国際基準の第一種だけで4つ(羽田・関西・中部・成田)ある。仙台・佐賀・福岡も運営会社は「国際空港」であり、国際路線をもっている空港は18もある。羽田に代わる国際空港(ハブ空港)として期待された成田空港は、旅客数では羽田の半分となってしまっている。

今後も反対運動が止むことはないと思われるが、そうであれば地域との共生や農業活性化と観光旅行を結びつけるなどの、新しい資源活用がもとめられるのではないか。いまも三里塚・芝山の山林と農地は美しい。

◎生きている三里塚闘争 52年ぶりの強制収用(2023年2月18日)

◆工藤会館跡地を「希望のまち」に

工藤會幹部の裁判方針(控訴審)に変化があった。死刑判決を受けた野村総裁を庇うように、田上会長が自分の判断で犯行を指示した、と教唆犯として罪をかぶろうというものだ。本人たちの言葉を引用して、その方針変更を確認しておこう。

野村被告と田上被告は一審の弁護士を全員解任し、公判方針も変えている。田上被告が「自分が野村に相談することなく、独断で事件の犯行を指示した」と、つまり野村悟の死刑判決を回避するために、罪をかぶることを宣言したのである。

主張を変えた契機は「弁護士から被害者のこと、私の指示で長い懲役に行った(組員の)ことに向き合うことが本当ではないかと言われました。もう本当のことを話そうと思って、決めました」であると述べた(9月27日・控訴審の田上被告人質問)。

そのうえで、「(被害者に)本当に悪かったと思います」と謝罪し、獄死は覚悟していると述べた。

野村被告は「襲撃の指示もしていないし、事前に襲撃する報告も受けていない」と、改めて事件への関与を否定した。

当初、弁護団のなかでも「無罪は確実」とされてきた。共同謀議の具体的な証拠・証言がなく、工藤會の親分子分の絶対的な関係から、推論して指示があったに違いない。あるいは子分が慮る関係が、共同謀議とみなせるというものだった。

一般社会に当てはめると、社員の犯罪はすべて指揮関係にある上長の責任、ひいては社長の責任とする論理の飛躍は明らかなが、それが昨今の暴力団裁判なのである。

田上会長が「獄死は覚悟している」と述べているとおり、この裁判で無罪が得られることはなく、出獄(保釈)も無理であろう。かつて、溝下秀男総裁時代に取材した者として、ある意味で歴史的な判例となるこの裁判を見守っていきたい。

◎《工藤會レポート》最高幹部裁判の方針変更 工藤会館跡地を「希望のまち」に(2023年10月11日 )

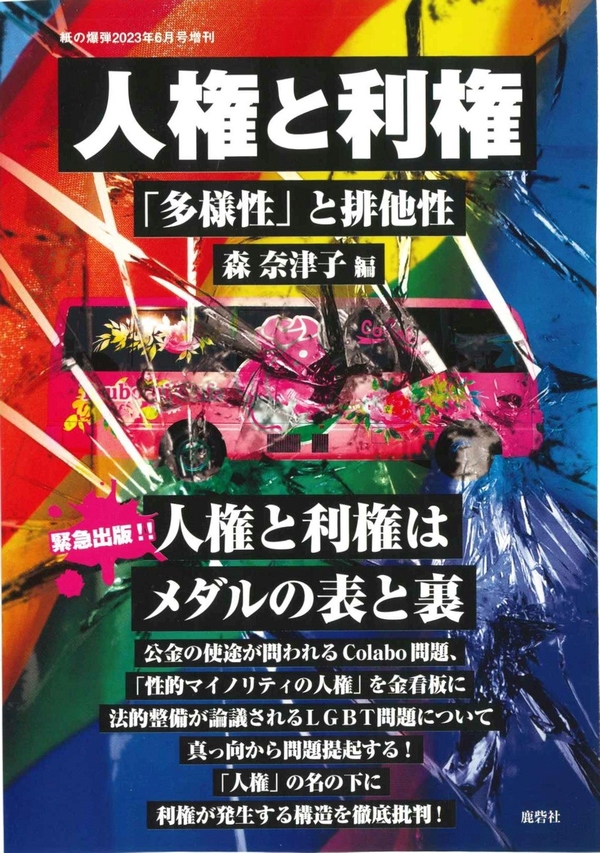

◆鹿砦社の広告(『人権と利権』)の掲載を『週刊金曜日』が拒否

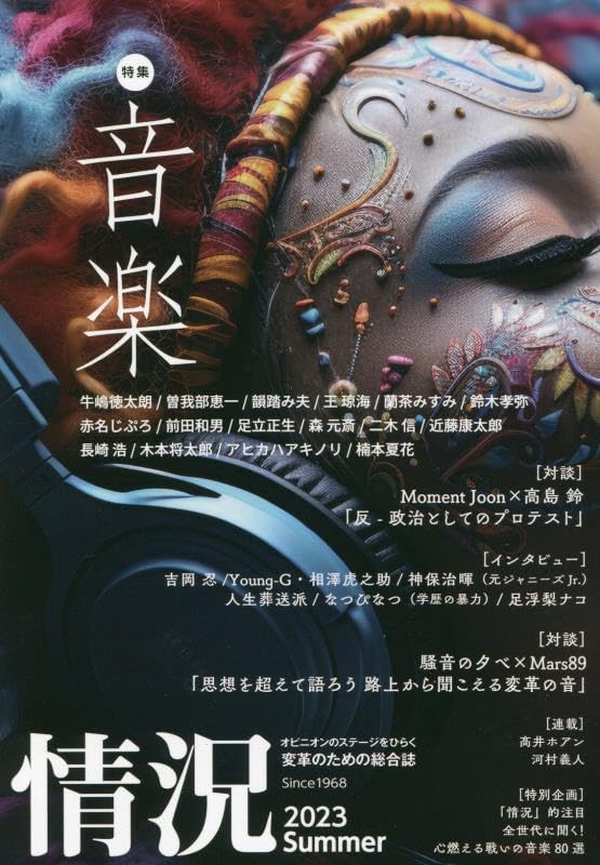

デジタル鹿砦社通信で、筆者が編集長を務めていた『情況』誌の紹介をさせていただいた(謝)。さて、その中で強調したかったのは、広告掲載でした。すなわち、鹿砦社の広告(『人権と利権』)の掲載を『週刊金曜日』が拒否したことについて、掲載拒否が結果として差別につながると指摘しました。その核心部を、すこし長くなりますが、引用しておきます。

『情況』は鹿砦社様の広告を表3(巻末)に定期掲載しています。『週刊金曜日』が当該者(団体)の抗議で、鹿砦社の広告を拒否した契機となった『人権と利権』も掲載しています。当然のことです。ご出稿いただいていることに、あらためて感謝するものです。

明らかに差別や人権侵害を目的とした刊行物でないかぎり、その表現や主張に、結果として差別的な内容・人権侵害的な内容が含まれていたとしても、誌上で批判・反批判をするべきです。そこにこそ、イデオロギー闘争としての「反差別」「人権擁護」が成立すると考えるからです。

したがって、今回の『週刊金曜日』の措置は、ファシストの焚書行為に相当するものと、わたしは考えます。『人権と利権』は運動内部に存在する「利権」を暴き出し、健全な反差別運動の発展をめざす視点から編集されていると、一読してわかるものです。

内容に誤りがあり、あるいは不十分であると考えるならば、批判の論攷を書けば良いのであって、人の眼に触れさせないのは矛盾の隠ぺい、自由な批判を抑圧するものにほかなりません。

反差別運動の基本は、現代社会が資本主義の景気循環において相対的過剰人口を生み出し、そこにレイシズムの歴史的ファクター(差別意識)が結合することで、差別を再生産する社会であること。この基本認識があれば、差別を排除するのではなく俎上にあげて、分析・批判することを通じて、差別意識を変革していくことが求められるのです。

差別は個人・組織が起こすものですが、差別社会にこそ原因があることを忘れるならば、差別者のキャンセル、排除によって変革を放棄し、結果的に差別を温存することになります。すなわち『週刊金曜日』の今回の措置(広告拒否)こそが、差別を温存・助長するものにほかならないのです。

◎《書評》変革のための総合誌『情況』2023年夏号 新しい論壇誌のスタイルへ 鹿砦社の広告への反応にもご注目(2023年8月30日)

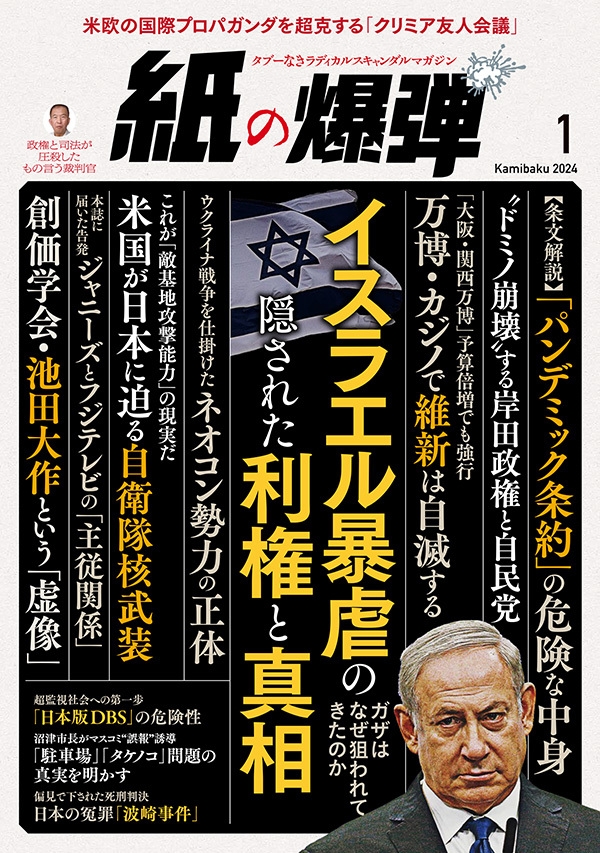

◆重信母娘を「テロリスト」と呼んだ駐日イスラエル大使

ウクライナ戦争が継続する中で、またひとつ苛烈な戦争が拡大した。パレスチナ紛争における、イスラエル軍のガザ侵攻である。

イスラエルのギラッド・コーヘン駐日大使が、「報道1930」(TBS)にジャーナリストの重信メイ氏が出演したことを問題視したことについて、パレスチナ紛争を筆者なりに解説した。

◎重信母娘を「テロリスト」と呼ぶイスラエルの侵略者 ── ウクライナ戦争と比べてみれば、侵略者の傲岸な様相がわかる(2023年10月24日)

ウクライナ戦争と比較してみれば、わかりやすく読み解けるはずだ。イスラエルは軍隊の力で入植地を拡大し、膨大なパレスチナ人が「難民」として郷土から追い出されているのが、パレスチナ紛争の歴史であり実態である。

重信房子は当初はボランティアとして、のちにはPFLPを支援する義勇兵(日本赤軍)としてパレスチナで活動した。これをウクライナに当てはめてみると、ウクライナ軍に参加、あるいは提携しているポーランドやロシア(反プーチン)の義勇兵と同じである、いま、プーチンはこれらの義勇兵たちを「テロリスト」と呼ぶ。イスラエル駐日大使の「テロリスト」呼ばわりは、まさにプーチンと同じなのである。

記事ではあまり問題にしなかったが、「『殺人者やテロリストの一族に発言の場を与えるべきではない』(駐日大使)というのであれば、犯罪者の子供は許さないの(犯罪者差別)と同じである。目下、重信房子の『パレスチナ解放闘争全史』を編集中。

◎重信房子『はたちの時代』編集後記 ── 読書子への感謝に代えて(2023年8月12日)

◆最後に

ウクライナ戦争もパレスチナ戦争も、いっこうに先行きが見えない。国内では自民党各派閥(とくに安倍派)のパーティー券キックバック問題が浮上してきた。自民党は総裁選を控えて、いっそう混乱することだろうが、再生力のある党でもある。来年も熱い一年になるであろう。みなさま、よいお年を。(完)

◎横山茂彦-2023年を顧みる〈全3回〉

〈1〉ウクライナ戦争の現実に、世界史を目撃する

〈2〉過激なまでに右派シフトしても自民党支持者に不人気だった岸田政権

〈3〉ウクライナ戦争もパレスチナ戦争もこの国も、いっこうに先行きが見えない

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。