◆“ノレハジャ キム・ジョンウン”TikTok再生1,100万“大バズリ”!

朝鮮のミュージックビデオがTikTokで260万再生の“大バズリ”!

こんなネット記事が送られてきた。この記事が5月17日付けだったが、朝鮮の労働新聞の「正論」記事には「世界で1,100万回再生」との引用があった。これが7月初旬だから1ヶ月半余で5倍近くに増えたことになる。労働新聞という固い党機関紙に載るほどだから朝鮮でもよほど異例の「事変」だったのだろう。

この歌の題名はキム・ジョンウン総書記を謳(うた)い上げる「チングンハン オボイ」、直訳すれば「親近な父」だが、「慕わしい父」と言った方が実感に近いと思う。

少しネット記事を引用する。

“この曲に合わせてダンスなどをする動画を欧米の若者がSNSに数多く投稿し、中には再生回数が260万回を超える動画もあるということです。SNSでは、「この曲にはグラミー賞が必要」「完璧な曲を出した北朝鮮に行きたい」という声もあがっています。高麗大学ピーター・ムーディ氏は、「この曲はABBAの曲調に似ている。軽快で耳なじみの良いオーケストラサウンドが際立っている」と分析しています”

“ノレハジャ キム・ジョンウン”[左]養老院のオバアちゃんらも“いいね!”/[右]真ん中にはあの女性アナウンサーが

この歌は「ノレハジャ(歌おう) キム・ジョンウン」の「ノレハジャ!」節に来て最高にノレる曲作り、自然にダンスしてしまうようにできている。昔、日本にスマイリー・小原という歌番組で「踊る」指揮者がいたが朝鮮のオーケストラ指揮者も腕をぐるぐる回したりであたかもダンスしてるよう。朝鮮では子供たちも登下校時にこの歌を歌っている。

私がこの曲を視聴したのは、新しい1万世帯ニュータウン入居式典が盛大に行われた際の音楽公演舞台だった。ノリのいい曲調に会場の聴衆は湧きに湧いた、特に若い大学生などはリズミカルに身体を揺すってノリにノッテていた。バックに映る動画も異色のもの、いつもの重大ニュース発表時の日本でも有名なおばちゃんアナウンサーも同僚たちと親指を突き立てる「イイネ」ポーズ、陸海空軍兵士、医者看護婦、スチュワーデス、労働者、農民、子供ら各界各層が次々にそれぞれの「イイネ親指突き立て」! 動画で面白かったのは養老院のお婆ちゃんたち、欠けた歯で笑って「イイネ」ポーズ。TV画面を観て私も思わず笑ったが、踊りたくなるようなアップテンポの曲、たしかにABBAのダンス曲に近いかも知れない。

こんな曲が生まれる空気感がいまの朝鮮の「現住所」だろう。こう書くと宣伝っぽくなりそうだけれど、以下は事実そのままを書く。

首都ピョンヤンでは2025年までに完成のモダンな高層ビル群のニュータウン、5万所帯住宅建設真っ最中、年に1万所帯づつだから超高速度戦、これで市内の住宅問題が解決する。また「日本人村」からほど近いところには「IT化」された超モダンな世界的にも希有と言われる大規模温室農場が1年足らずで完成、これでピョンヤン市民の野菜供給が全面的に解決される。そして農村文化住宅建設が全国で展開されていてピョンヤンのモダンな新築アパート生活と変わりのない住居条件で農民も生活する。むろん光熱費だけで住居費は無料。これが春頃から連日、2件づつほど地方農場の入居式風景がTV放映されているから、もうかなりの数に上るはずだ。

また「20×10」政策と称して今年から全国の200ほどある郡に地方工場コンビナートを20件/年、それを10年で終える、だから「20×10」政策。その地方で消費する食品、衣服、靴、学用品、家庭用品などの軽工業工場地帯をつくる。「地産地消」だから原料確保も技術者、技能工も地方で全て解決する。工事は人民軍の専門部隊が担当する。セメント、鉄骨材、水回り品、そして工場に設置する機械製品など基本資材は中央が保障、他の建材、建具などは地方で解決する。

これで都市と農村、首都と地方との生活条件での格差解消、これを全国の「全面的、均衡的発展」としている。日本の「地方消滅」とは対照的に「地方活性化」をやっている。

「社会主義万歳の声が全国でわき起こるようにする」というのが政府方針だから、実際の「変革実体」を国民が生身の生活体験によって「社会主義のありがたさ」を実感するようにということだろう。

米国による長年の制裁、それに加えてここ数年に及ぶコロナ禍で国境封鎖が続く中、「制裁を奇禍に自力更生で苦難を正面突破!」がスローガン。この自力更生も昔の「土木工事」式の人海戦術的なものじゃなくて、「知識経済時代の自力更生」、「科学技術、人材重視の自力更生」と言われる。中央のセンターからネット網を通じて全国の企業、農場、学校の「科学技術普及室」で、またスマホで適時に双方向での自分に必要な「最先端の科学技術情報」が学べる。また教育革命の一環、「学校前2年教育を含む」12年制義務教育も10年目を迎えて「科学技術人材」も順調に育っている。

国産品もいいのが出てきている。「世界的ブランドをめざせ」がスローガンで、例えば化粧品やスポーツ用品の企業にある見本展示場には“CHANNEL”“Dior”“SHISEIDO”そして“addidas”“NIKE”などの有名ブランド品も自社製品と共に並べられている。有名デパートや大規模商業施設にも世界のブランド品が国産品と共に陳列されている。「朝鮮の地に足をつけ、目は世界を見よ」! これ以上の高品質製品を! 将来は「朝鮮ブランドを世界ブランドにする野心を持て」ということだろう。

望んだことではないだろうが、極論すれば「国連制裁」下で事実上の「鎖国」状態、でもほぼ全部、自分の原料、技術、人材で上記の「社会主義万歳の声が全国に満ちる」ようなことをやっている。

「いまは社会主義全面的発展期」という位置づけだ。

超円安の直撃を受ける日本の「常識」では「そんなバカな!」というところだが、事実だから仕方がない。まさに「事実は小説よりも奇なり」。

「ノレハジャ!」に老いも若きも、男も女も自然に踊り出し、「イイネ」の親指突き立てポーズを決める。こんな曲が生まれる楽しくも自信満々、そんな社会的ムードになっている。

朝鮮はバイデン大統領の言う典型的な「権威主義国家」ということだが、彼は「1,100万再生大バズリ」をどう思うのだろう? バイデン爺さんよ! 朝鮮は核とミサイルだけじゃないんだよ。

以上は本論に入る前のちょっと楽しい「イントロダクション」。これからは「戦後日本はおかしい」が究極に来つつあるという、ちょっとどころじゃない厳しい今後の日本の現実、でも「希望はある」の本論。

◆“老衰度争い”の米大統領選討論会

バイデンの言う「民主主義国家」「普遍的価値観の模範国家」米国で、「老衰度」を争う大統領選を前にした討論会が世界の話題になっている。この討論会以降、民主党内からは「認知症気味のバイデンではダメだ」という大統領候補交代論がわき上がった。だからといって代わる候補がいるかというと、それも見あたらない。どれもこれも「帯に短し襷に長し」。(※バイデン大統領は7月21日、大統領選からの撤退を表明。新たな大統領候補としてカマラ・ハリス副大統領を指名した。)

政策論議よりも「老衰度争い」という大統領選討論会がいまの米国の「現住所」を示しているように思う。

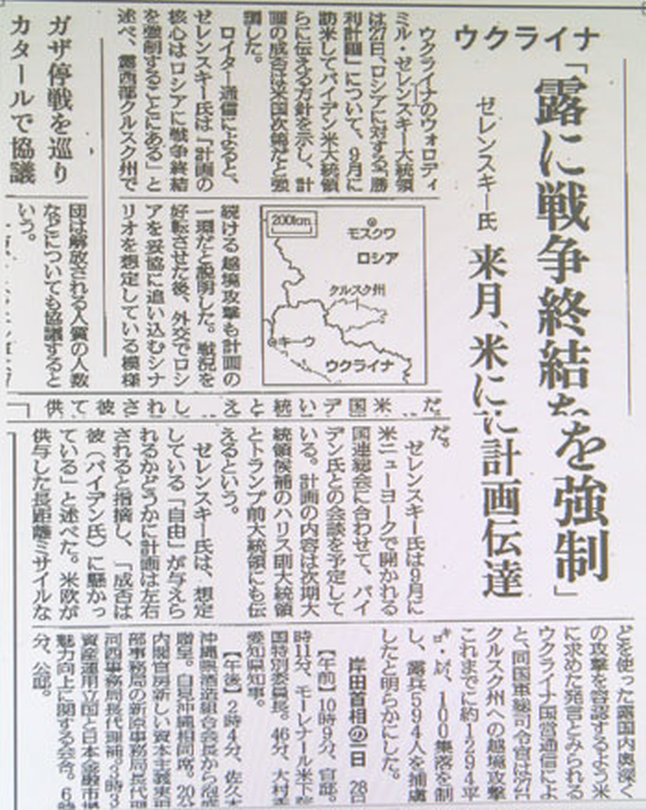

「対ロ対決の主戦場」ウクライナでは自分がケンカを売った相手、プーチンの先制的軍事行動によって米国自身が窮地に陥った。

徴兵から逃れようと多くのウクライナの若者がルーマニア国境越えを試み「山岳地帯で凍死」「河で溺死」の危険を冒してまで軍への参加を忌避。とうとう刑務所の囚人を徴兵するしか手がなくなったゼレンスキー政権。そのゼレンスキーの妻はランボルギーニというイタリアの最高級車を最近、買ったという。誰が何を買おうと自由だが、徴兵忌避の若者の凍死、溺死続出という難局に大統領夫人がそんなぜいたくというのは、どんな神経かと疑われる。

ちなみにロシアは徴兵制ではなく志願制だ。有給制ということもあるが兵役志願の若者で兵員不足とならないのも代理戦争ウクライナに対する祖国守護戦争ロシアの強みだ。

ゼレンスキー人気もこのところ急落し始めている。国民もこの戦争が愛国の祖国守護戦ではなく、米国(NATO)の代理戦争だということを薄々感じ始めているからだろう。

そもそも反転攻勢ができないのは、米欧からの最新兵器支援が足りないからだと「もっと兵器をくれ」と大統領が駄々をこねるような戦争は、民族解放戦争でも祖国守護の愛国戦争でもない。最新兵器物量作戦の米軍を相手に戦った朝鮮戦争やベトナム戦争で指導者も人民も「最新兵器がないから勝てない」などという弱音は一言も吐かなかった。朝鮮では「原子爆弾に歩兵銃が勝った」戦争と言われている。ベトナムも同様だろう。

他方、ガザ戦争でも米欧支援のイスラエルが窮地に陥っている。

「ハマス壊滅までガザでの戦争(民間人大量虐殺)を止めない」とするネタニヤフ首相に対して軍の報道官が「ハマスは思想だから壊滅は不可能だ」と反論した。戦時内閣からガンツ前国防相が離脱、シオニスト極右だけが残ったネタニヤフ政権はますます強硬姿勢を取るしかないが、それが却(かえ)って窮地を招きそうになっている。最近の北部レバノンからのヒズボラの大規模攻撃激化でガザ地区との2正面作戦を強いられるようになった。ヒズボラはハマスよりも装備兵器も兵員数もはるかに優る軍事組織だから、「北部戦線」はイスラエルには多大の負荷になる。米国は軍事支援を継続するというが心中は「おっかなびっくり」というところだろう。

「対中対決に集中する」という「いまトラ」米国だが、それも結果はほぼ明白だ。前号に書いた「長州征伐戦争が“幕府ご瓦解”の前兆になった」、その二の舞になるだろう。

覇権政治も老衰化、覇権軍事も老衰化、そして覇権経済も……それがいまの米国だろう。

◆米国の「例外主義」 もう誰も認めない

戦後世界の「常識」、「パックス・アメリカーナ」(米国による平和)と称する米一極覇権秩序を支えてきた米国の外交理念、イデオロギーが「例外主義」だ。それは次のように規定されている。

“米国は物質的、道義的に比類なき存在で世界の安全や世界の人々の福利に対して特別な使命を負う”

米国は「物質的に豊か」で「自由と民主主義」チャンピオンの国、普遍的価値観の模範国家、まさに「比類なき存在」、ゆえにこの普遍的価値観が世界を支配する世界秩序、米中心の国際秩序維持に「特別な使命を負う」。このイデオロギーが戦後世界を支配してきた。

「米国についていけば何とかなる」が戦後日本の常識、生存方式とされてきたのは、この米国の例外主義を戦後日本が認めてきたからだ。

1947年2月の敗戦直後に生まれた団塊世代の私も子供の頃は米国が憧れの的だった。

TVドラマ「パパはなんでも知っている」や映画で観る米国の豊かな中流家庭、電化製品の整った白亜の瀟洒な二階建てに住み、息子娘たちは週末はオープンカーでデートを楽しむ、そんな子供たちの自由奔放な青春に理解心のある両親、それは敗戦直後の日本の少年にとってはまばゆいばかりのものだった。

アメリカのポップ音楽を聴く姉、それが耳に馴染んだ私は南春男や橋幸男が歌う演歌など日本の歌謡曲はいかにもダサイと思った。

高校生の頃、大統領就任式のケネディ演説が「朝日ソノラマ」で発売されたが、若者に呼びかけた「フロンティア・スピリット」(開拓者魂)などにクラスの多くがしびれていた。日本の首相や政治家はダサイと私も思った。

あの頃はたしかに米国は「比類なき存在」に思えた、いやそう思わせる「魅力」があったのは確かだ。まだ日本は貧しく、軍国主義から民主主義への激変中の日本の大人たちの価値観はまだ混沌としていて、そんな大人たちも米国の大人たちよりダサイと思った。

高三頃になって「米国はおかしい」「戦後日本はおかしい」ことに気づき始めた私だが、昼間の日本社会は「アメリカに追いつき追い越せ」、高度経済成長の日本に浮かれていた。

ベトナム反戦、反安保の闘い、学生運動で私たちは正義感から激烈に闘ったけれど、運動自身の内包する限界性によって、東京万博から一億総中流に向かう「昼間の明るい日本」の波に飲み込まれてしまった。一言でいって「比類なき存在」の米国、「米国についていけば何とかなる」式の生存方式そのものにうち勝つことはできなかった。高度経済成長、お金や立身出世に浮かれる日本社会を批判したり、「反帝」だとか「反対」は叫んでも、こうすれば日本はもっとよくなるという日本人への提案、政治構想が何もなかった。当然の事ながら「革命」は敗北と未遂に終わった。

あれから半世紀を経て世界の様相はがらり変わった。米国の例外主義は地に落ちた。

もう “米国が「比類なき存在」で「特別な使命を持つ」”に誰もが疑問を感じるようになった。その端的表現が今年の米調査会社ユーラシア・グループ公表の「世界十大リスク」のトップに「米国というリスク」、「米国の民主主義の危機」が上げられたことだ。

米国のZ世代と呼ばれる新しい若者たちも自分たちの国が「比類なき存在」だと思えなくなっている。「反ユダヤ主義」と非難されようが「停学処分」で脅されようが、「ガザ虐殺反対」「イスラエル支援糾弾」の抗議運動をやめない学生たちはその一例だろう。トランプ支持の貧しい白人たちは「世界に対し特別な使命」を果たすより「アメリカ国民に対する初歩的な使命」を果たすのが第一じゃないかと「アメリカ第一」のトランプに喝采を送る。

もう米国の例外主義を世界の誰も認めない。

日本では「米国についていけばなんとかなる」から「米国についていけば大変なことになる」に、私式に言えば「戦後日本はおかしい」どころじゃない、「戦後日本は革命すべき」時に来ている。この手記で何度も訴えてきたが、このように問題が提起される時点に来た。

◆「持たず、作らず、持ち込まさせず」から「持たず、作らず、撃ち込まさせず」へ

そんな老衰化一方の米国が覇権秩序の瓦解阻止、「回春」の期待をかけるのが日本だが、それは迷惑千万どころか、わが国にはとても危険なことだ。

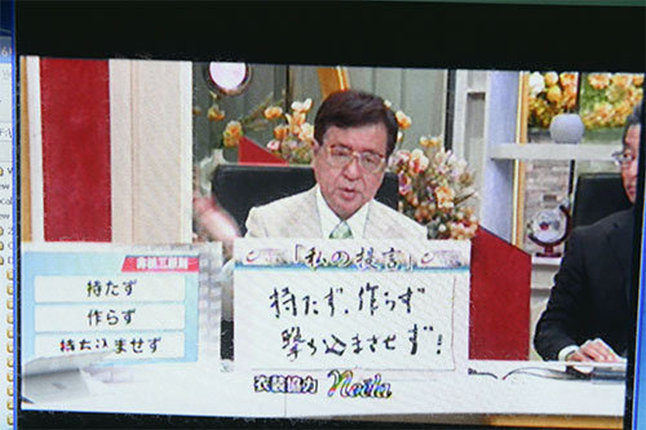

兼原信克“持たず 作らず 撃ち込ませず”

フジTVのプライム・ニュース(6月26日)、テーマ「中国・核戦力の実力と核大国化の狙い」に出演した兼原信克・元国家安全保障局次長(現在同志社大学特別客員教授、笹川平和財団特別理事)は番組最後の中国の核に日本がどう向き合うべきかの提言にこう書いた。

「持たず 作らず 撃ち込まさせず」

日本の非核3原則「持たず 作らず 持ち込まさせず」に引っかけたものだが、「持ち込まさせず」からの転換を訴えて「撃ち込まさせず」を提案した。要は「核持ち込みを認めよ」という主張だ。

兼原信克という人物はこの間、「非核の国是見直し」を日本人に説いてきた「安全保障問題の第一人者」だ。

昨年、G7広島サミットを前に持たれた広島での読売新聞主催のシンポジウムでは「日本の最大の弱点は“核に対する無知”だ」と言い切った。そしてあるTV番組でずばり語った。

「非核の国是を守ることが大切か、国民の命と安全を守ることが大切か、議論すべき時が来た。答は明らかでしょう」

産経新聞の今年の元旦社説は「米核戦力の配備や核共有、核武装の選択肢を喫緊の課題として論じる」必要を説いた。

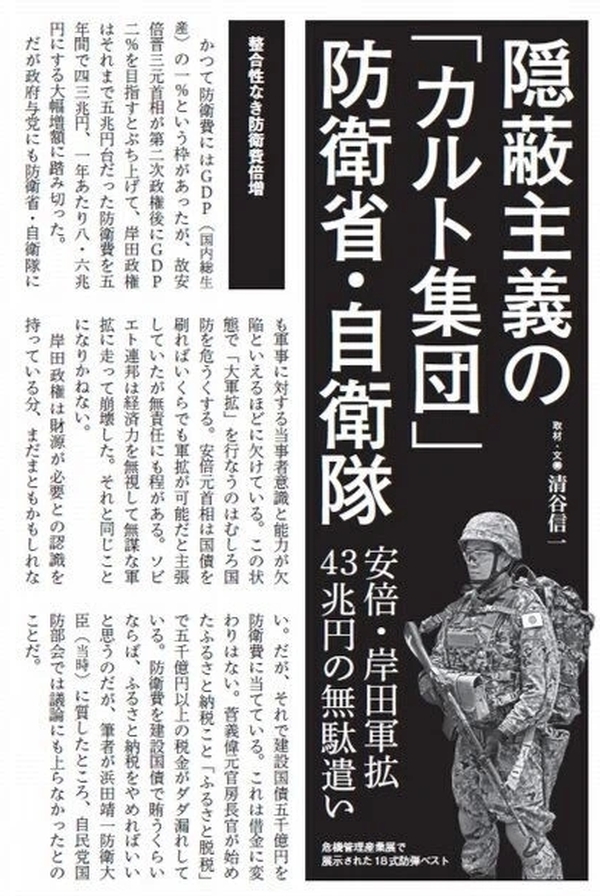

この通信に何度も書いたので繰り返さないが、「老衰化」軍事の米国は対中・劣勢挽回のために日本に「非核の国是」放棄を迫っている。

その狙いは、「対中対決の最前線」と位置づける「日本列島の中距離“核”ミサイル基地化」、その具現として日米「核共有」による「陸上自衛隊のスタンドオフ・ミサイル(中距離ミサイル)部隊の有事の“核”武装化」だ。

昨年5月掲載のこの通信に書いた「対日“核”世論工作」は2年ほど前から執拗に行われている。それだけ広島、長崎の被曝体験者である日本人の非核世論を崩すのが容易でないこと、しかし「老衰化」軍事の米国が対中・中距離“核”ミサイル劣勢を挽回するためには「非核の国是放棄」は譲ることのできない必須条件であることを示すものだろう。

◆「アメリカ以外の国と連携を組んでいく」 そのための憲法改正議論が必要

朝日新聞デジタル版はこのような記事を伝えた。

“日本、フィリピン両政府は7月8日、自衛隊とフィリピン軍が共同訓練などで相互に訪問しやすくする「円滑化協定(RAA)」に署名した。東シナ海、南シナ海で海洋進出を強める中国に対抗するため、日日本は米国とともにフィリピンとの安全保障面での連携を強化しており、同国との関係を「準同盟」級へと格上げを図る。”

日比両国の国内手続きを経てRAAが締結されれば、日本にとって「準同盟国」と位置付ける豪州、英国に続く3カ国目。締結により、両国共同の軍事演習などに際し相手国への入国のためのビザ取得や、武器弾薬を持ち込む手続きなどが簡略化される。

このところ日本はインド太平洋地域で「準同盟国」を増やす動きを見せている。いずれ「準同盟国」から「同盟国」への格上げが追求される、「準同盟国」形成はその地ならしだと言えるだろう。

こうした日本政府の動きの背景には米国の同盟関係転換政策、“ハブ&スポーク状”同盟から“格子状”同盟への転換がある。

“ハブ&スポーク状”同盟とは、自転車の車輪の中心部のハブ、そのハブにつながる無数のスポークが車輪を支える構造に譬えた同盟構造を指す。ハブとなる中心に米国があってその中心から伸びるスポーク(同盟)で各国がつながる、つまり米国が各国個別に同盟を結び、各国が軍事大国、米一国に依存する同盟関係を指す。

“格子状”同盟とはインド太平洋地域の日韓、日比、日豪が格子状に重なるような同盟構造への取組を行うことだ。もちろん各国は米国と同盟関係にある、だが「米国だけに頼るな」ということ、この地域各国が相互に「独自の同盟関係」を結びアジアでの米覇権秩序を守れということだ。もちろん、この同盟の矛先は中国だ。

このわかりにくい同盟構造をオースチン国防長官は「同盟国や友好国同士が相互に結びつきを強める“新たな集約”に移行した」と説明した。これを小野寺五典・自民党安全保障調査会議議長は「いままではアメリカが後ろ盾になって“俺についてこい”だったのが、“みんなで一緒にやろうよ”に変わった」と表現した。

「老衰化」の米軍事力だけでは国際秩序を支えきれなくなったから「みんなで一緒にやろうよ」だが、各国が米覇権秩序維持のための相互の二国間軍事同盟を結ぶこの格子状同盟の全てに日本が噛まされる。

インド太平洋地域の格子状同盟構築の上で問題はその核になる日本だ。

先の小野寺氏は「アメリカ以外の国と連携を組んでいく、仲間づくりをたくさんやっておく」と述べながら、一つの懸念を表明した。「日本は憲法の制約がある」と。

小野寺氏は従来の「日本の日米安保は片務的」としながら、でも他の国は「片務的同盟」を受け容れてくれないだろう、「だとすると憲法改正の議論が必要」と述べた。これはどういうことなのか?

日米安保同盟は米軍が圧倒的強さで世界を支配できた頃のものだから「軍事は米軍に任せる」片務的同盟関係でよかったが、他の国とはそうはいかない。格子状同盟の要求からすれば、日本が韓国やフィリッピン、オーストラリアなどと安保同盟を結ぶべきだが「戦争のできない」憲法9条が障害になる。韓国やフィッリピン、オーストラリアにとっては、「日本も戦ってくれる」のでなければ軍事同盟を結ぶ意味がない。当然、「日本は戦ってくれない」憲法9条の制約があれば、米国の望む格子状同盟関係構築は不可能となる。

この米国の“格子状”への同盟関係変容要求からも9条改憲が日本に迫られるのは必至だ。

その一方で5月掲載の「戦後日本の革命inピョンヤン」(4)に書いた岸田国賓訪米時に米国と約束した日米同盟・新時代だが、その核となる「日米安保の攻守同盟化」に伴う「国際秩序維持のための戦争」義務を日本が負うこと、つまり「戦争のできる自衛隊」にすること、「交戦権、戦力保有」を憲法9条改訂もなしに岸田首相は米国に誓約した。けれどその本格始動のためには、いずれ9条改憲は必至だ。

「日米安保の攻守同盟化」への転換、「格子状同盟」への転換という二つの必要性から9条改憲は必須課題として日本に迫られる。

◆でも希望はある!

次期自民党総裁候補で国民的人気ナンバーワンの石破茂氏は、あるTV番組で自分の国家観は「主権独立国家だ」と述べながら「重要なのは憲法だ」とのみ語った。石破氏が「重要なのは憲法」と言ったのは「憲法9条第二項の交戦権否認・戦力不保持」の改正の必要があるということを言外に匂わせたのだろう。石破氏は安倍元首相が提起した「9条に“自衛隊合憲”を書き込む」という現自民党政権の姑息な改憲案に対して「9条第二項改憲を正々堂々と国民に問うべき」だと説いてきた人物だ。

気脈の通じるおふたり

また彼は以前、「自主防衛策」として「核武装論」も説いていた人物でもある。当然、「非核の放棄」も念頭に置いている。

上記の米国が日米同盟新時代の要求としてわが国に迫る「9条改憲」と「非核国是の放棄」を石破総裁、そして石破首相が実現すれば彼がそれを実行するであろうことは明らかだ。

他のTV番組では石破氏と野田佳彦・立憲民主党最高顧問は互いに気脈が通じるとしながら岸田政権後の次期政権構想を語り合った。この政権の第一課題として立民の野田氏は「日米基軸」を上げた。石破氏はこれを高く評価した。

また次期立憲民主党代表に立候補意思を表明した枝野幸夫氏は最近、こんなことを言い始めた。

「海兵隊機能、米軍依存でいいのか。自衛隊が持つべき」だと。

枝野氏は沖縄の南西諸島の対中防衛を念頭に置いたものとしているが、海兵隊というのは敵国侵攻の先頭に立って上陸作戦を行う最精鋭部隊、外征戦争の突撃部隊だ。対中・対朝鮮最前線の沖縄に米海兵隊基地が集中しているのはこのためだ。「海兵隊機能を自衛隊が持つ」ということは「戦争のできない」憲法9条を改正するということと一体だ。

うがった見方をすれば次期政権は自民・立民の挙国一致政権、「新政権の課題は9条改憲」、「非核の国是放棄」、これがあながち邪推とは言えない時代が来たと思う。実際、日米基軸という点では与野党に大差はない。

この政治状況ではお先真っ暗に思えるが、希望はある。

先の東京都知事選にその一端を見ることができる。

その第一は、自民党や立憲民主党といった与野を問わず既存の政党に都民が「NO!」を突きつけたことだ。小池百合子都知事も政党色を出さず「東京都政」を全面に出して勝った。二位の石丸伸二さんは既存政党を痛烈に批判し「新しい政治」を押し出して「泡沫候補」から一躍二位に躍り出た人物だ。この人物に関しては厳しい評価もあるが、人物評価は別として注目すべき現象だと思う。

実際、今の政治に、右も左も、与党も野党も、自民党も立憲民主党もない。皆似たり寄ったりになっているではないか。問題は、「われわれが住んでいる東京、日本」だ。東京をよくし、日本をよくしてくくれる人、政党、それがよい人、よい政党、よい政治家だ。都知事選での東京都民の投票行動には、今、世界に広がる「自国第一、国民第一」の流れにも通じるものがあるのではないかと私は思う。

もう一つ今回の都知事選から見えてきたことがある。

それは、若者だ。若い人たちが重い腰を上げだし投票率を大きく上げた。蓮舫さんを破って165万票を得て二位に躍り出た石丸伸二さんは41歳。今回15万票を集め、5位につけた安野貴博さんは33歳だ。今回の選挙で、この二人がSNSを駆使し、広く若者たちにアピールして、彼らから人気を大きく集めたのは、特筆すべきことだったと思う。これまでの無党派層、選挙にも行かなかった若者の政治への当事者意識が動き始めたというのは大きいと思う。

これらはあくまでいまは「希望的観測」に過ぎないけれど、この「希望」を政治の力にできれば、「戦後日本の革命」は夢ではなくなる。そんなかすかな「希望」が見えてきたわが国、日本に勇気を得ながら、ピョンヤンからの発信を続けていきたいと思う。

若林盛亮さん

▼若林盛亮(わかばやし・もりあき)「ようこそ、よど号日本人村」 で情報発信中。

◎ロックと革命 in 京都 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=109

◎ピョンヤンから感じる時代の風 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=105

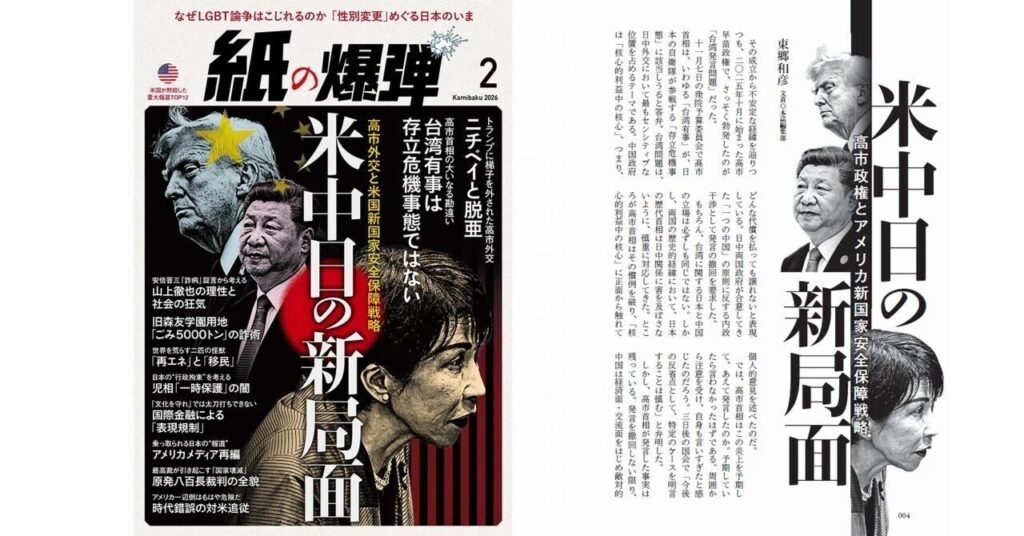

『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』(紙の爆弾 2021年12月号増刊)

『一九七〇年 端境期の時代』