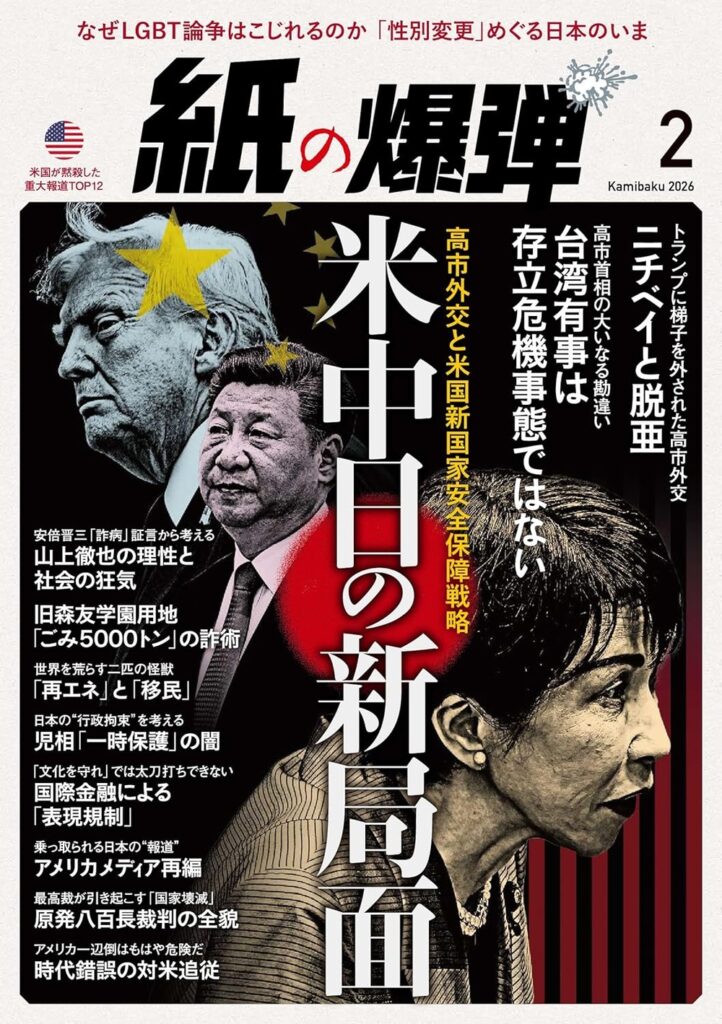

『紙の爆弾』編集長 中川志大

本誌発売直後に投開票される第51回衆院選。今回も情勢調査で「自民優勢」が連日報じられています。マスコミの「世論調査」の“信頼性”は今月号でも取り上げましたが、より大きな問題は、「公表数字をほぼ無批判に受け入れ、それを前提として政治評論を行なうのは、世論誘導に加担している」(「MEDIA KOKUSYO」主宰・黒薮哲哉氏)ことです。

一方、高市政権への対抗勢力の一番手とされる「中道改革連合」。「中道」ということは「右でも左でもない」ということなのでしょう。しかし、すでに「右左」の時代ではなく、「上と下」が重要であることは、一月号などで広岡裕児氏が指摘してきたとおり。高市政権は極右だから支持を集めているのではなく、極右であることが支持をためらう要因とはならないからです。その点では、まだ「生活者ファースト」の方がわかりやすく、利権者=非生活者=上との対決を打ち出せると思うのですが、消費税減税政策すらあまりにしょぼいために、争点を潰されました。なお、広岡氏記事についてはブログサイトnoteの「紙の爆弾」ページも記事を公開していますので、未読の方はご参照ください。

その結果が、争点なき総選挙。「大義なき解散」というと、はたしてこれまでに大義のある解散があったのか、との疑問がわいてきますが、「高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、主権者たる国民の皆さまに決めていただく」という、議会制民主主義を否定する解散理由は、これ自体、日本の政治の仕組みそのものを問い直す必要があることを意味しています。「首相に衆議院を解散する専権があるというのは一種の俗説」(植草一秀氏ブログ)であって、日本の「七条解散」の異常性をまず、認識しなければなりません。「争点」はなくとも高市首相の「目的」は明確なのが今回の総選挙。それゆえ、情勢分析よりも統一教会問題に焦点を当てるべきだと考え、鈴木エイト氏の「TM特別報告」分析を掲載しました。

また「高市早苗が内閣総理大臣でよいのか」とは、はまるでかつてのアイドル総選挙です。見た目重視の候補者が増えているのも、日本の政治状況をそのまま示しています。「それでも選挙になった以上、闘わなければしょうがない」は、ものわかりが良すぎるというのが正直な感覚です。AKB48ならばCDを買わないことで反対の意思表示ができました。下=市民がまとまって、政治そのものに対抗する必要を感じます。

その点で、ベネズエラに学ぶべきは日本です。年明け早々の米国によるベネズエラ急襲をきっかけに、「コムーナ」をはじめとしたベネズエラ独自の民主的政治システムに注目した人は多いのではないかと思います。今月号で掲載したエルナン・バルガス元コムーナ省副大臣の解説が、理解の助けになるとともに、ラテンアメリカの今を知ることの重要性を教えてくれます。そもそも「島国」日本人の海外情勢への関心の低さが、「嫌韓」「反中」に一気に押し流されてしまう近年の傾向の根本原因です。もちろん、解説を読むだけではベネズエラの人々の助けにはなりませんが、少なくとも入口にはなりえます。

ほか今月号では、マスコミが「3月までにマイナに切り替えなければ医療を受けられない」かの政権忖度・誤認報道を垂れ流したマイナ保険証問題、米中日対立の裏に隠された本当の関係、「子どもの自殺」が過去最高となるなかで“薬漬け医療”に誘導する教科書の問題など、今月も本誌ならではの情報をお届けします。

『紙の爆弾』は全国の書店で発売中です。ぜひご一読ください。

『紙の爆弾』編集長 中川志大

A5判 130頁 定価700円(税込み)

2026年2月7日発売

「TM特別報告書」が明かした統一教会の日本政界工作 鈴木エイト

植民地主義に抗う「真の民主主義国」ベネズエラ元副大臣が語る現地の実像 エルナン・バルガス

米国CIA・NEDの情報支配 アメリカによるベネズエラ侵略の真相 黒薮哲哉

「経済制裁」とCIA工作 米国による他国政権転覆二五〇年の歴史 木村三浩

「高市発言」を利用した米国戦略 米中日対立の裏の本当の関係 浜田和幸

堤未果インタビュー マイナ保険証メディア忖度報道と“防衛策”青木泰

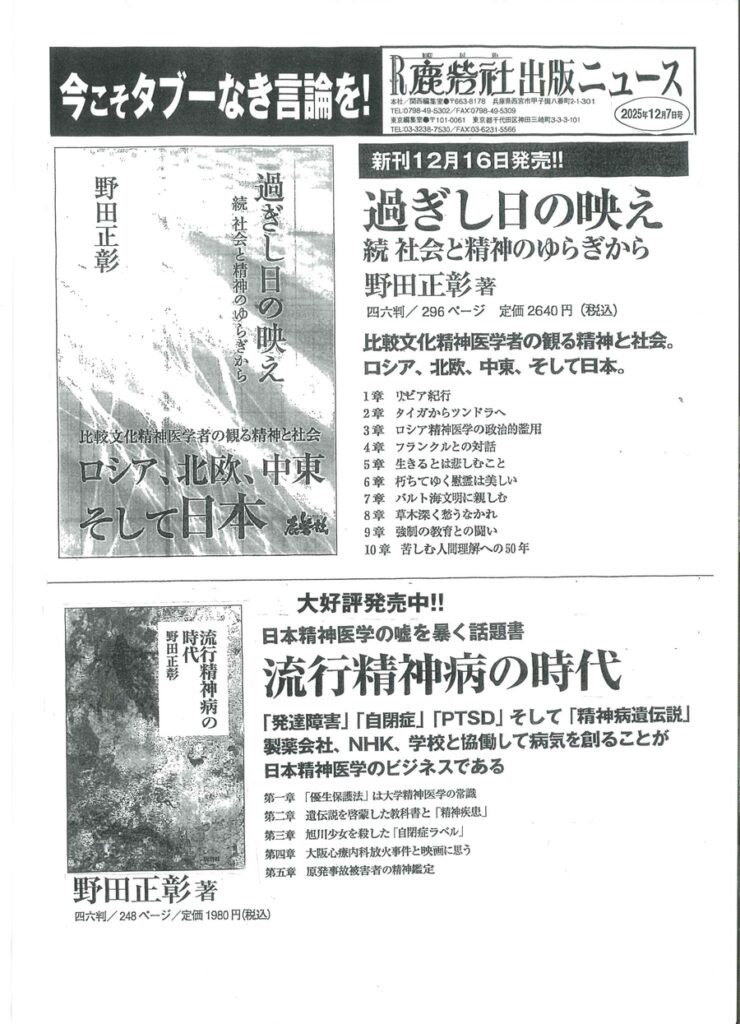

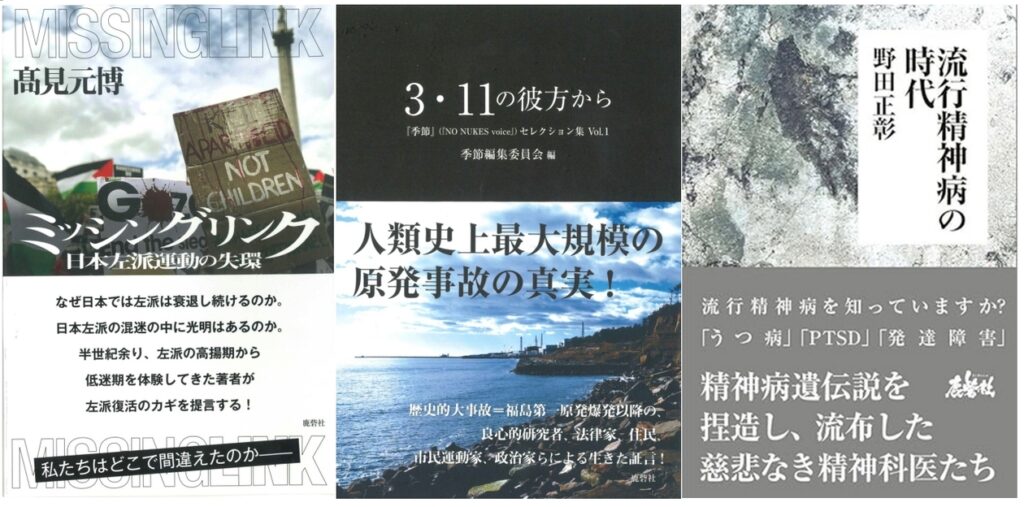

精神病予防学会の策謀 再び偏見を教育する保健体育教科書 野田正彰

教職員の「精神疾患休職」「性犯罪・性暴力」増加の真因 永野厚男

ただの“資源”ではない中国レアアース問題が削り取る日本の未来 片岡亮

過去の「国旗法案」を振り返る 今なぜ国旗損壊罪の新設なのか 足立昌勝

異常な“制度”と異常な“後見人弁護士”「成年後見制度」という宿痾 鈴木慎哉

LGBT問題の現在② 大学と「ジェンダー」三浦俊彦

健康な人を病気にさせる「人体実験」日本で始まるヒトチャレンジ試験 早見慶子

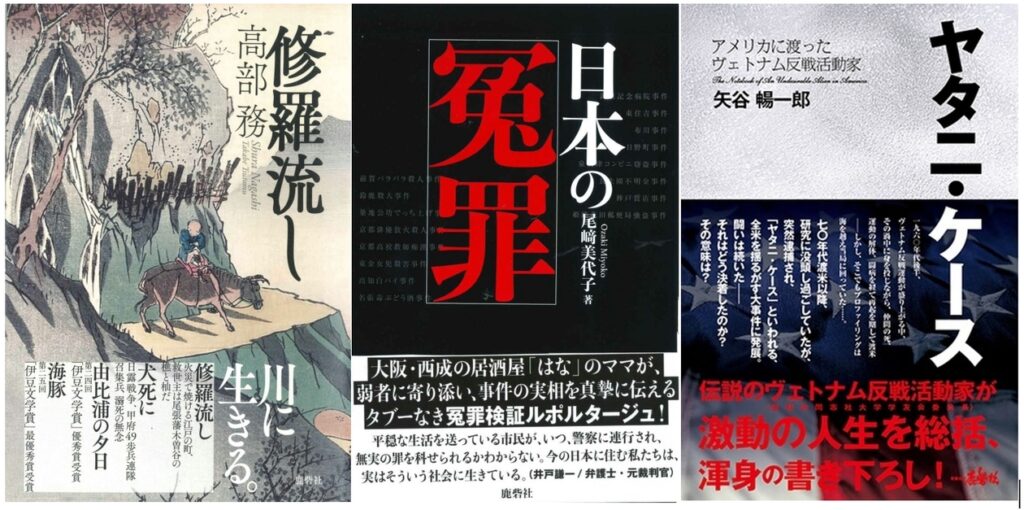

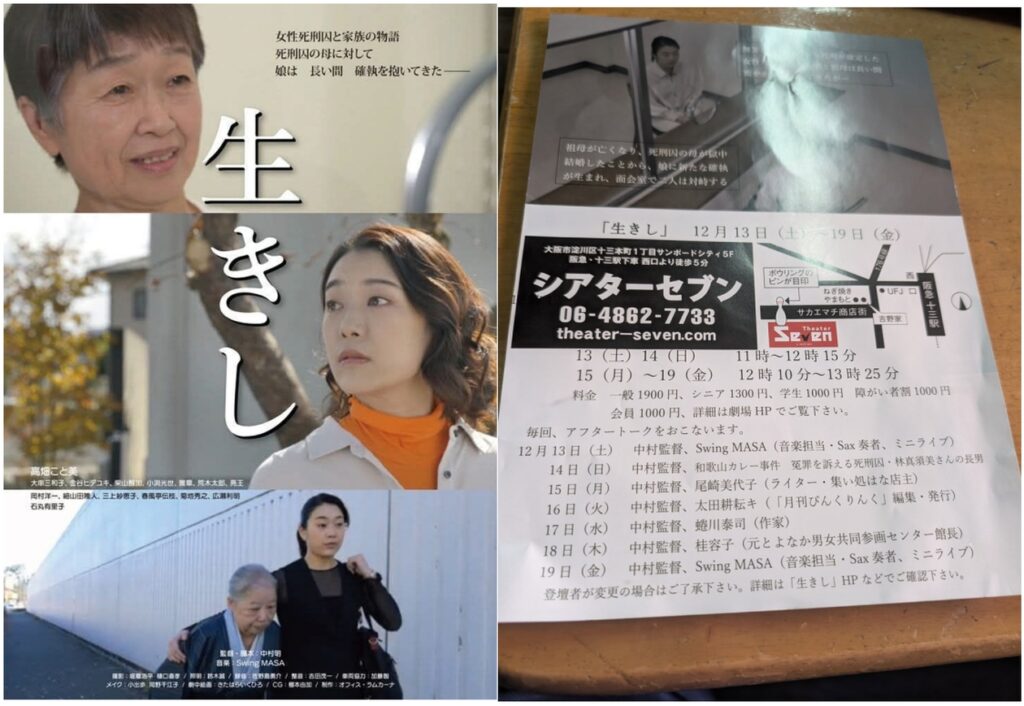

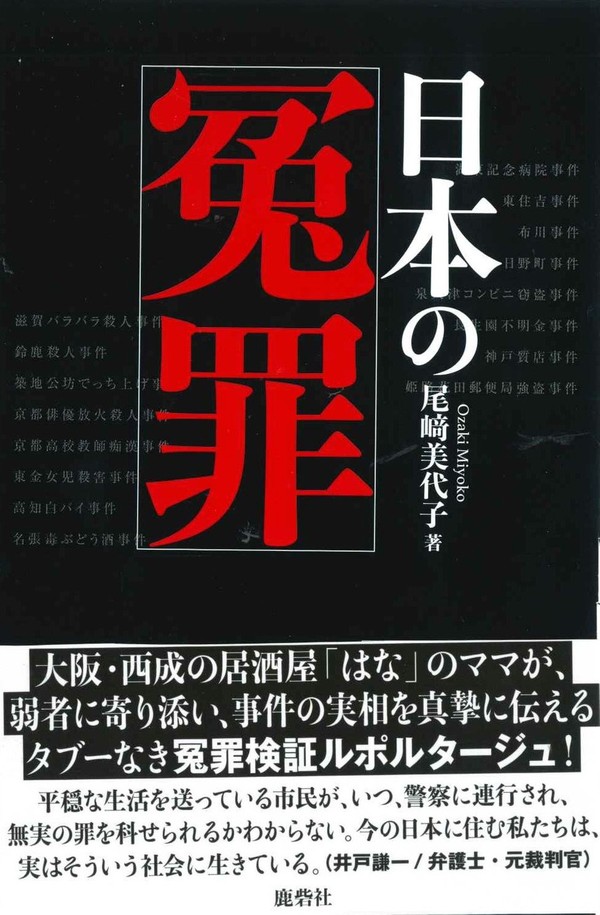

日本の冤罪 平野母子殺人事件 尾﨑美代子

複雑怪奇政局破局小説「令和八年二・二六事件始末記」久多葉亭四迷

〈連載〉

例の現場

NEWS レスQ

コイツらのゼニ儲け:西田健

「格差」を読む:中川淳一郎

シアワセのイイ気持ち道講座:東陽片岡

The NEWer WORLD ORDER:Kダブシャイン

「絶望ニッポン」の近未来史:西本頑司

芸能界 深層解剖

◎鹿砦社 https://www.kaminobakudan.com/

◎amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0GL5883YV/