ジャニー喜多川やカウアン君やデヴィ夫人のそれぞれの言動は、それぞれの必然性に基づいて行われたもので、驚嘆するほどの事象ではない。

驚くべきは7月23日に報道された国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会の人たちが、この件に関して調査のために来日し、さらにジャニーズ事務所も「再発防止特別チーム」を結成して真相を究明しようとしているというニュースだ。

在りし日のジャニー喜多川

在りし日のジャニー喜多川

再発防止って「加害者」がとっくに死んでいるのに何で再発防止のチェックが必要なのって聞きたいよね。国連もそんなことに人と時間を費やすなら、原発事故の再発防止のためのチェック機関を作ってほしい。

折しもアメリカではスリーマイル島事故後の初の新規原発がジョージア州で営業運転を開始するという。世界中で権力者のやりたい放題による災厄が多くの人民を苦しめている時に、死んだ人間のセクハラ疑惑なんか追求している場合じゃないだろう。

事故が起こらなくても原発で働く作業員は皆被曝していると、定期的に作業員の健康診断を行っていた医師が言っていた。その医師に対して電力会社の社員は診断の結果を絶対にマスコミには知られないようにと忠告したという。また、退職した作業員が1年後に白血病で死んだという話もよく聞かされたそうであるが、そういう事例のチェックは全く行われなかった。

日本の公的機関がそこまでやるとは期待もしていないが、それをやるのが国連ではないかと思う。

無名の作業員たちの生死にかかわる被害より、未成年のお尻の穴の被害の方が大事だろうかと問いたい。

お尻の穴と言えば、先頃鹿砦社から発行されたムック本。『人権と利権』の中で、少々気になる記述があったので書き添えておきたいと思う。

同書は大変に好評で売り切れ間近と聞いているが、編著者の森奈津子さんというバイ・セクシャルの女性と加賀奈々恵さんという埼玉県富士見市議の都の対談。

その中で森さんの次の発言に、つい首をかしげてしまった。

「松岡さんは、やっぱり女性スペースにトランス女性も入れるべきだとおっしゃっているんですけれど、ああいうゲイの方って、ゲイオンリーのイベント、例えばエッチなショーがあったり、あるいはゲイの方々が出会って性的な行為に及ぶハッテン場など、そういうところに『”体が女性のトランス男性”の皆様もどうぞ入ってきてください』とはおっしゃらないんですよね」

(注・ここに記されている「松岡さん」とは、一般社団法人フェアの代表理事の松岡宗嗣という人のことで、鹿砦社の社長、松岡利康とは関係ありません)

「ゲイは女性の体には興味がないので、いくら心が男性だと言っても体が女性の人が入って来られては困る、ということなんですね」

「一方では、ゲイをハッテン場に体が女性のトランス男性を入れないのに、女性にばかり強制をして、おかしいなと思うんです」

筆者は今は亡き『噂の真相』の岡留安則編集長の紹介で、かつて同性愛者に対する差別反対運動のリーダーとして一世を風靡していた「オカマの東郷健」が発行する『ザ・ゲイ』という雑誌の編集を受けおったことがあり、その関係で全国のゲイバーやハッテン場となった映画館を取材したことがあった。

そこでも目撃したことは、ゲイバーにも女性客が度々訪れるという事実、もちろん体が女性のトランス男性もお見えになっていた。

また、ハッテン場として有名なポルノ映画館では女装した男性が大モテで、彼の周囲には常に大勢のファンが群がっていた。男装した女性に関しても同様。

また、男性とのカップルで女性客も入れる映画館では自分の彼女を全裸にして性交までする男性もいたが、2人の周囲には男たちがスクリーンに背を向けて羨望の眼差しで男女のプレイを鑑賞し、2人が帰る時には「ありがとね。また来てね」と声をかける御仁にもいた。

つまり、彼等の中には本当は女性の方が好きなのに相手に恵まれず、風俗に行く金もないので仕方なくハッテン場に身を寄せている人も多くいるということである。

こういう人たちがトランス男性やトランス女性の参入を拒むということは考えられない。

女性が単独で入場することは許されない映画館も確かにあるが、それは映画館側が警察の介入を恐れてバリアーをはっているだけのことで、そこにたむろするゲイたちが女性を排除してるわけではない。

ハッテン場に集う人たちを統1された理念と美意識で結ばれた集合体だと思ったら大間違いなのだ。このへんは正確に把握してないと、同好諸氏に足元をすくわれる危険がありますのでご注意下さい。

それにしても純粋なハッテン場とも言えるジャニーズ事務所が、はたしてジュニアたちにとって有害な場所だったのか。歴史の査定を待つ他はないが、今なおジャニーズジュニアに熱い声援を送り続けている女性たちの姿に、どうしても原発再稼働を阻止するだけの民意を表明出来ずに流されてしまう大衆の「嫌なことは忘れる」「醜いことから目を背ける」集団心理が重なって見えるのはどうしたものだろうか。

8月4日の国連メンバーによる記者会見では、原発事故の被害者の方々についてのコメントもあったことを忘れなく。

愚か……という言葉を使いたくはない。1970年に「天皇陛下万歳」と叫んで自決した三島由紀夫の気持ちが判る。それがパロディーであるのなら、幾らでも叫んでいいだろう。ジャニーズよ、永遠なれ、と。

結局それは滅びの美学なのかもしれない。確かに男が皆ゲイになったら、その民族は滅びるしかないのだから。

笑える。

◎板坂 剛 ジャニーズよ 永遠なれ(全3回)

〈1〉死して尚、放たれる威光

〈2〉「性加害」という表現への疑問

〈3〉真に許されない愚かしさとは

本稿は『季節』2023年秋号掲載(2023年9月11日発売号)掲載の同名記事を本通信用に再編集した全3回の連載記事です。

▼板坂 剛(いたさか・ごう)

作家、舞踊家。1948年福岡県生まれ、山口県育ち。日本大学芸術学部在学中に全共闘運動に参画。鹿砦社より『三島由紀夫と1970年』(2010年、鈴木邦男との共著)、『三島由紀夫と全共闘の時代』(2013年)、『三島由紀夫は、なぜ昭和天皇を殺さなかったのか』(2017年)、『思い出そう! 1968年を!! 山本義隆と秋田明大の今と昔……』(紙の爆弾2018年12月号増刊)等多数。

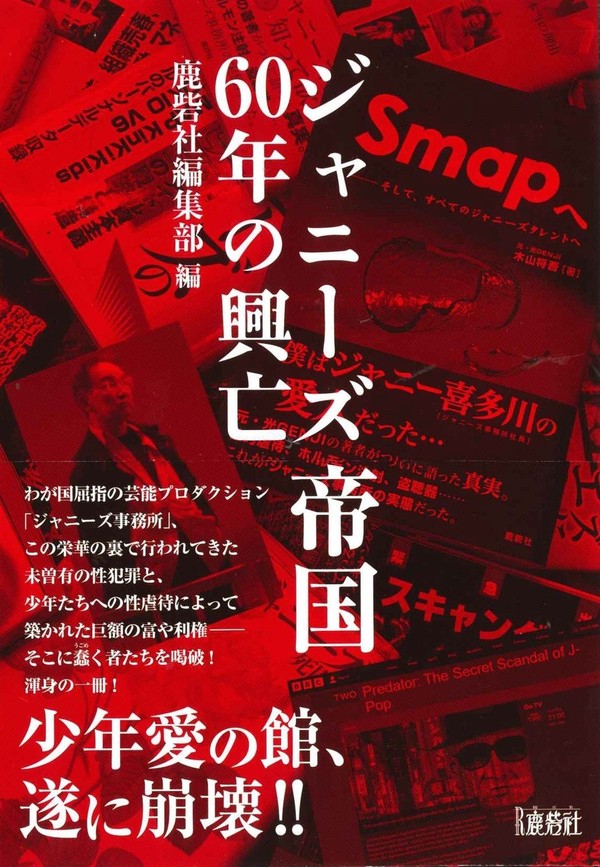

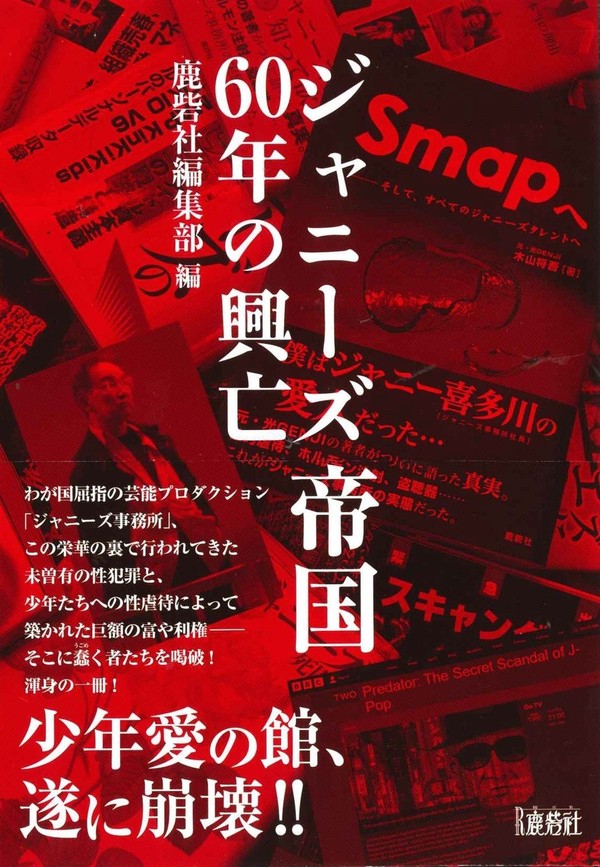

鹿砦社編集部編『ジャニーズ帝国 60年の興亡』A5判 320ページ 定価1980円(税込み)

鹿砦社編集部編『ジャニーズ帝国 60年の興亡』A5判 320ページ 定価1980円(税込み)

【主な内容】

Ⅰ 苦境に立たされるジャニーズ

2023年はジャニーズ帝国崩壊の歴史的一年となった!

文春以前(1990年代後半)の鹿砦社のジャニーズ告発出版

文春vsジャニーズ裁判の記録(当時の記事復刻)

[資料 国会議事録]国会で論議されたジャニーズの児童虐待

Ⅱ ジャニーズ60年史 その誕生、栄華、そして……

1 ジャニーズ・フォーリーブス時代 1958-1978

2 たのきん・少年隊・光GENJI時代 1979-1992

3 SMAP時代前期 1993-2003

4 SMAP時代後期 2004-2008

5 嵐・SMAPツートップ時代 2009-2014

6 世代交代、そしてジュリー時代へ 2015-2019

7 揺らぎ始めたジャニーズ 2020-2023

◎amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4846315290/