内実を明かすと、『ヘイトと暴力の連鎖』は当初7月6日に発売予定であった。しかしながら公職選挙法との関係で発売を延期せざるを得なかった。何故か。民進党、有田芳生議員が選挙公示前に宣伝車である通称「有田丸」で全国を回っていた時に、愛媛県在住の合田夏樹さんの職場と自宅を訪れ、その写真をネットに掲載するという事件が起きていたからだ。「有田丸」に乗車していたのはしばき隊の人間だった。『ヘイトと暴力の連鎖』にはこの事件の詳細な内容も報告、並びに合田さんから寄せられた文章も掲載している。

◆しばき隊顧問弁護士と有田芳生参議院議員の存在

発生した事実を発表するだけのことなので、『ヘイトと暴力の連鎖』を発売することは公職選挙法に抵触はしないだろう。しかし、最近しばき隊の顧問弁護士とも言われる人物は立て続けに、市民相手に恐喝まがいの請求や、提訴を繰り返している。明らかに懲戒相当の行為と思われる訴権の濫用(複数の弁護士談)行為の連続だ。一般人が行えば、一発で「脅迫罪」成立、検挙されるだろうに、やはり弁護士という肩書は侮りがたい力を持つ。

そんな弁護士を抱えるしばき隊、及び有田芳生参議院議員の選挙期間中に『ヘイトと暴力の連鎖』を発売すれば、内容が事実であっても、くだんの弁護士がどのような挙に出ただろうか。下手をすれば刑事事件として告訴される可能性も懸念された。昨今の当該弁護士の暴走振りを見るにつけ、その懸念は必ずしも的外れではなかったと思われる。そこで苦渋の選択ながら発売日を選挙後にずらすこととなったわけだ。

◆何故かしらタブーとされてきたしばき隊の問題点

しばき隊は次第にその本質を表出させるようになってきている。「リンチ事件」のような明らかな犯罪は必死に隠蔽を画策し、不幸なことにそれはある程度成功を収めてきた。『ヘイトと暴力の連鎖』以前にしばき隊問題をまとめて世に問う書物は『SEALDsの真実』を除けば皆無に等しかった。そこには数々の著名知識人、またマスメディアの関与(あるいは意識的な無視)があった。

何故かしら、タブーとされてきた、しばき隊の問題点指摘と、マスメディアの沈黙。しかしながらここに至りしばき隊の違法行為が多数発覚し、勇気を持ってそれに対抗する人が立ち上がり始めた。しばき隊はすでに「あがき隊」へと変質の途上にある。彼らは役に立たない人間を平気で切り捨てる。また、仲間内での異論は徹底して排除される。その姿はカルト集団そのものだ。

しかし、しばき隊を持ち上げる著名知識人、ジャーナリストの罪も限りなく深い。『ヘイトと暴力の連鎖』の中ではしばき隊に与する知識人、ジャーナリストらの本名が多数明かされている。乞う!ご注目! 一見良心派を装ったこれらの人びとの責任も私たちは徹底して追及してゆこうと考える。鹿砦社は岩波書店ではないので、鹿砦社と過去関係があった、あるいは著作を出している人物にでも、当然疑問を投げかける。それが出版社の主体性であり、社会的責任だと考える。

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。

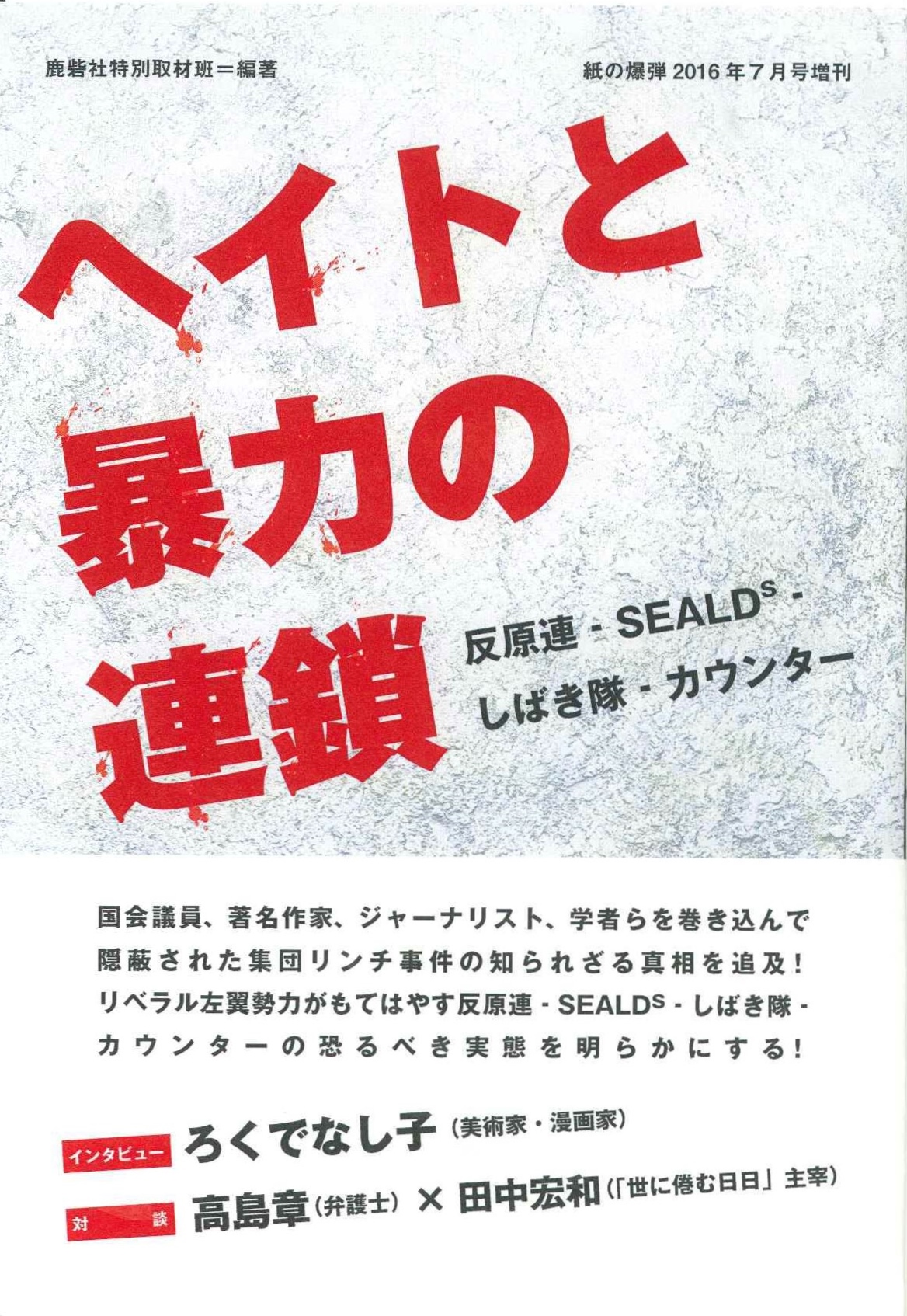

鹿砦社特別取材班=編著

A5判/104ページ ブックレット 紙の爆弾2016年7月号増刊 定価540円(税込) 7月14日発売!

国会議員、著名作家、ジャーナリスト、学者らを巻き込んで

隠蔽された集団リンチ事件の知られざる真相を追及!

リベラル左翼勢力がもてはやす反原連‐SEALDs‐しばき隊‐カウンターの

恐るべき実態を明らかにする!

【主な内容】

1 SEALDs奥田愛基君への手紙

2 [インタビュー]ろくでなし子(美術家・漫画家)

「逮捕」も「ぱよちん騒動」も笑いで吹き飛ばせ!

3 [対談]高島章(弁護士)×田中宏和(ツイッター&ブログ「世に倦む日日」主宰)

しばき隊・SEALDs現象の病巣を斬る!

4 社会運動の中の獅子身中の虫 反原連‐SEALDs‐しばき隊‐カウンター

5 反差別運動内で発生した深刻なリンチ事件の真相はこれだ!

6 急展開した「しばき隊リンチ事件」の真相究明

7 有田芳生参院議員の宣伝カーに乗ったしばき隊員に襲撃された市民

[特別寄稿]合田夏樹(愛媛県四国中央市在住 自称しばき隊研究家)

いわゆる「十三ベース事件」との関わり

8 有田芳生参院議員の「集団リンチ事件」隠蔽関与の疑惑

7月14日衝撃緊急出版!『ヘイトと暴力の連鎖』(『紙の爆弾』増刊)

7月14日衝撃緊急出版!『紙の爆弾』増刊『ヘイトと暴力の連鎖』!

7月14日衝撃緊急出版!『紙の爆弾』増刊『ヘイトと暴力の連鎖』! タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』8月号!

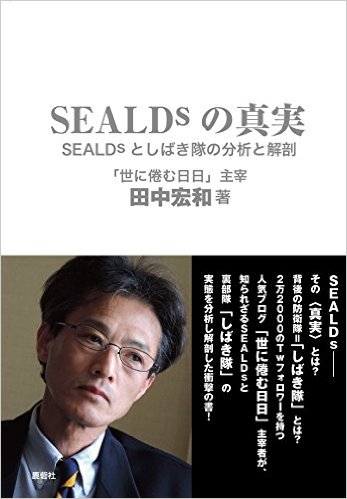

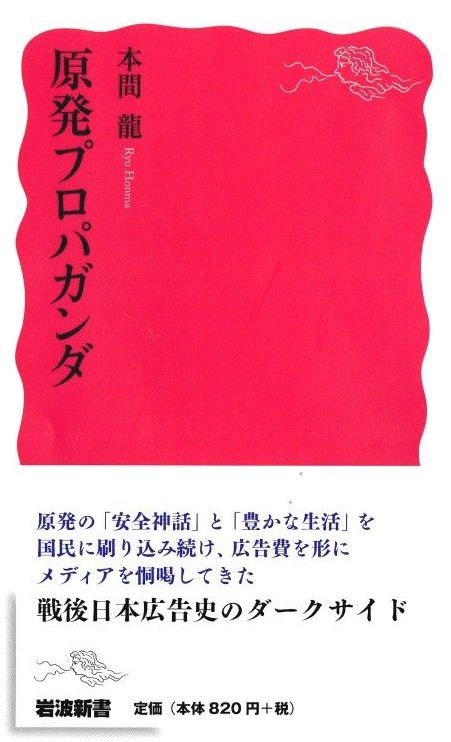

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』8月号! 「世に倦む日日」田中宏和『SEALDsの真実――SEALDsとしばき隊の分析と解剖』

「世に倦む日日」田中宏和『SEALDsの真実――SEALDsとしばき隊の分析と解剖』

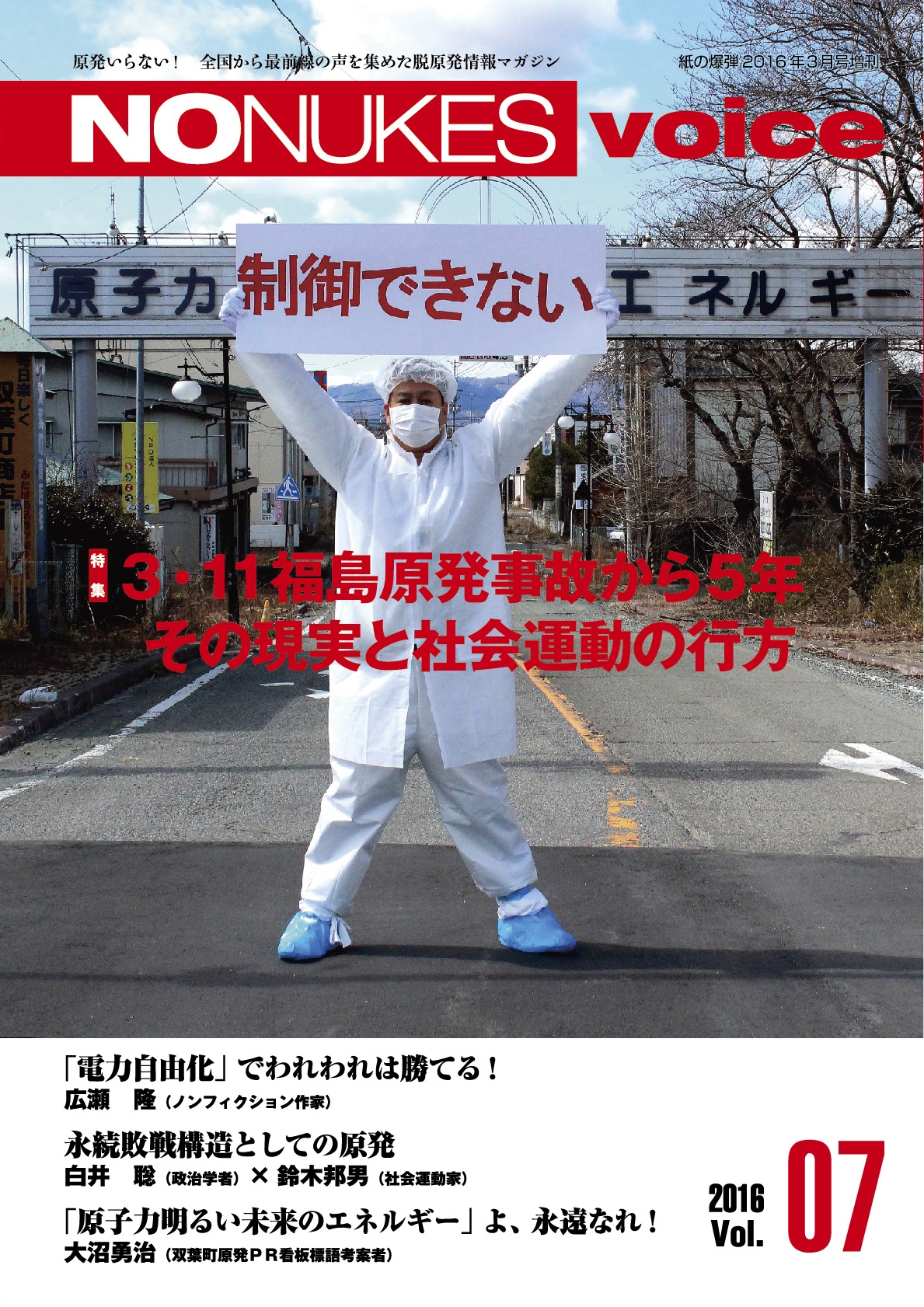

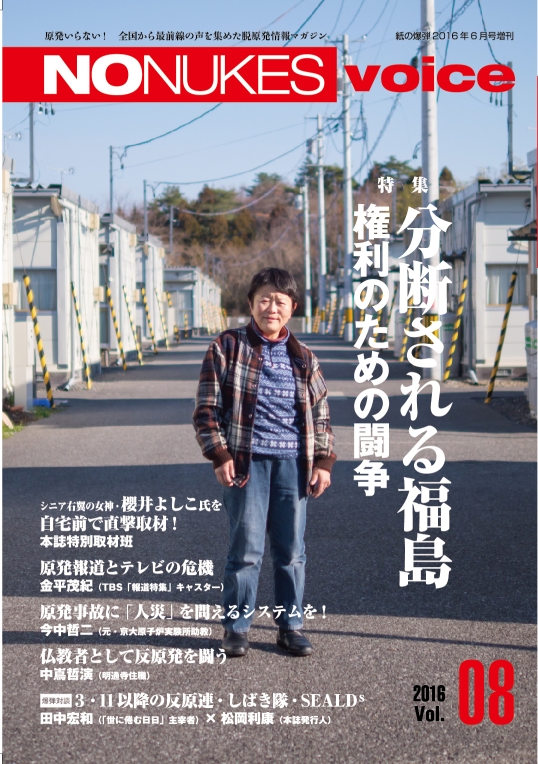

『NO NUKES voice』08号【特集】分断される福島──権利のための闘争

『NO NUKES voice』08号【特集】分断される福島──権利のための闘争

![[増補新版]ジャニーズ50年史](http://www.rokusaisha.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/jonny50nen-424x600.jpg) [増補新版]ジャニーズ50年史

[増補新版]ジャニーズ50年史 タブーなきスキャンダルマガジン『紙の爆弾』!

タブーなきスキャンダルマガジン『紙の爆弾』!