福岡・佐賀押し紙訴訟弁護団の江上武幸弁護士による西日本新聞・押し紙訴訟の報告を以下、紹介する(編集部)。

◆福岡・佐賀押し紙訴訟弁護団 弁護士・江上武幸(文責)

去る7月2日、西日本新聞販売店を経営していたAさんが、押し紙の仕入代金3051万円の損害賠償を求めた福岡地裁の裁判で、被告の担当員と販売部長の証人尋問が実施されました。双方の最終準備書の提出を待って、早ければ年内に判決が言い渡される見込みです。

押し紙は、新聞社が販売店に対し経営に必要のない部数を仕入れさせることをいいます。販売店への売上を増やすと同時に、紙面広告料の単価を吊り上げるためABC部数の水増しを目的とする独禁法で禁止された違法な商法です。

押し紙は、1955年(昭和30年)の独占禁止法の新聞特殊指定で禁止されてから約70年になります。このような長い歴史があり、国会でも再三質問に取り上げられてきたにもかかわらず、なぜ押し紙はなくならないのか、公正取引委員会や検察はなぜそれを取り締まろうとしないのか、押し紙訴訟に見られる裁判官の奇怪な人事異動の背景にはなにが隠されているのか、といった問題については、マスコミ関係者、フリージャーナリスト、新聞労連、独禁法研究者、公正取引委員会関係者、司法関係者など多方面の関係者、研究者・学者らによって更に解明が進められることが求められます。

新聞の発行部数は1997年(平成9年)の5376万部をピークに、2023年(令和5年)10月には2859万部と半世紀で約46%も減少しています。新聞販売店も2004年(平成16年)の2万1064店舗から、2023年(令和5年)の1万3373店舗と大きく減っています。

このまま推移すれば、10数年後には紙の新聞はなくなるだろうと予想されており、現在進行中の裁判の経過や背景事情について、時期を失せず皆様にお知らせすることはますます重要性を増しています。

西日本新聞社は、販売店からの注文は書面やメールではなく電話で受け付けていると主張しています。他の新聞社が、販売店の注文はFAXやメールで受けているのを認めているのに対し、西日本新聞社は別途注文部数を記載した注文表のFAX送信を指示しているにもかかわらず、販売店から電話で受けつけた部数が正規の注文部数であるとの主張をくずそうとしていません。

FAXやネットではなく電話で受けた部数が正規の注文部数であると主張するメリットは、電話の会話には文字情報の記録が残らないからです。

押し紙裁判では、販売店経営に真に必要な部数を超える新聞がどれだけ多く供給されているかが審理の出発点となります。

西日本新聞社は販売店が電話で注文した部数が正式な注文部数であり、その部数を供給しているにすぎないと主張しているため、その主張をくつがえすには、電話の会話を録音する以外に他に適当な方法がありません。福岡市西部の西日本新聞・今津販売店の場合、店主は電話で報告した部数をノートに記録して残す方策を構じたものの、電話の会話を録音することまではしていませんでした。

私どもは、ノートに記載した部数は電話による注文部数と同じであるとの立証趣旨でノートを提出しましたが、西日本新聞社はノートに記載された実配数に多数の間違いがあると指摘し、ノートに記載された部数全体の信用性を争う訴訟戦術に出ました。裁判所も結局、西日本新聞社のこの主張を認め今津販売店の損害賠償請求を棄却しました。

今回は、佐賀県で販売店を経営していたBさんが電話で報告した部数を所定の用紙に書き込んで記録として残すだけでなく、電話の会話も録音していましたので、西日本新聞社はBさんが電話で報告した部数と記録された部数とが一致していることは認めざるを得なくなりました。

他方、Aさんは電話録音をしていませんので、録音データーを証拠に提出することは出来ませんが、Bさんが提出した証拠はAさんの裁判でも有利な証拠として利用することが出来ましたので、裁判所はAさんの主張を無下に退けることが難しくなったと見ています。

もう一つの成果は、電話で報告を受けた担当員は、報告部数をその場でメモし、後刻、長崎県全体の販売店ごとに、電話による報告部数と定数を一覧表に整理して記録している事実を認めたことです。

販売店毎の実配数がわかれば、広告主から公正取引委員会に対する押し紙の調査や、警察・検察に対し広告料の詐欺罪の告訴・告発が可能となります。

私は以前、ある新聞社の販売店経営者から、「押し紙をなくすために、まず自分が地元の警察に折込広告料の詐欺罪で自首しようと思っているがどうだろうか。」との相談を受けたことがあります。新聞社と販売店は折込広告料の詐欺罪の共犯関係にあるので、まず自分が自首して新聞業界の押し紙問題を世間に訴えたいというのです。

私は、「警察・検察・裁判所などの司法機関は、記者クラブなどの便宜供与にみられるように、新聞社と日常的に密接に交流しており、基本的には持ちつ持たれつの関係にあると考えた方が良い。仮に自首しても、新聞社は押し紙はしていないと言い張るし、新聞やテレビで報道されることもない。詐欺罪で立件されるとしても犯人はあなただけにされますよ。そうなれば家族を路頭に迷わせ、あなた自身の人生も台無しになるので、自首することは考えないほうがいいですよ。」といって、警察や検察への自首を断念させたことがありました。

今回は、部外秘の佐賀県販売店の部数報告書を内部関係者が公益通報してくれましたので、4・10増減の問題(*注記参照)と併せて、西日本新聞社の折込広告料の詐欺の事実は認定可能ではないかと考えます。

しかし、民事裁判だけでなく、公正取引委員会や、警察・検察庁に対する詐欺の容疑の証拠資料として提出することは決断しかねています。予想される社内圧力により、内部からの公益通報がなくなる危険性が懸念されるからです。

最後に、個人的感想を述べますが、西日本新聞社の押し紙は、読売・朝日等の中央紙の地方進出の防戦のために余儀なくされた側面がないとはいえないと思っています。私は当年73歳になりますが、福岡県南部の農村で生まれ育っており、家の購読紙は西日本新聞でした。

役場の職員の方が朝日新聞を購読しておられるのを知り、インテリの人は読む新聞が違うなと妙に感心したことを思い出します。当時、夏と冬休みの期間中の新聞配達は村の子供達の仕事でした。アルバイト代として10円玉を何枚か握らせてもらった時のうれしさは今でも覚えています。

新聞記者は若者のあこがれの職業でしたので、西日本記者に就職した友人・知人もおります。そのほとんどは社の幹部として定年を迎え、悠々自適の生活を送っています。

隣県の熊本日々新聞社は昭和40年代に予備紙2%の業界の自主目標を達成していますので、私はその事実を法廷で紹介しながら、担当員に、「熊本日日新聞社に習って西日本新聞でも押し紙をなくそうという動きはなかったのですか」と質問しました。比較的若い担当員でしたが、「他社のことですから」と口ごもりながら答えをはぐらかしてしまいました。

政治家、行政・司法官僚、大企業の役員、やくざや半ぐれなど、白アリが木造物を食い尽くすように、社会の隅々までモラルの崩壊現象が発生しています。私は、目を背けたくなるようなこれらのモラル崩壊の元凶は、新聞の押し紙にあると確信をもっていうことが出来ます。

最近、ユーチューブの番組をよく見るようになりましたが、様々な分野の人たちが新聞・テレビでは報道されない問題を分かりやすく紹介してくれています。インターネット社会の情報変化をつくづく感じています。

グーグルで「押し紙」を検索すると黒薮哲哉さんだけでなく、他の多くの人達による押し紙問題の調査・報道の記事、動画があふれるように出てきます。黒薮さんは、今回の裁判に、遠路わざわざ福岡市まで駆けつけていただき、西日本新聞社の証人の証言をいち早く記事にして発信していただきました。

インターネット上の押し紙に関する記事や動画は、海外のマスメディア関係者、公正取引委員会関係者、国会・地方議会の議員、学者・研究者など、関係各方面の多種多様な方たちが閲覧しておられます。本件裁判の行方についても、新聞業界関係者だけでなく、多くの方達から見守っていただいています。

押し紙問題に関する内部情報については匿名で結構ですので、私どもに公益通報していただくようお願いする次第です。

押し紙の解決のために、引き続き皆様のご支援・ご鞭撻をお願いして、今回の報告といたします。

* 4・10増減について

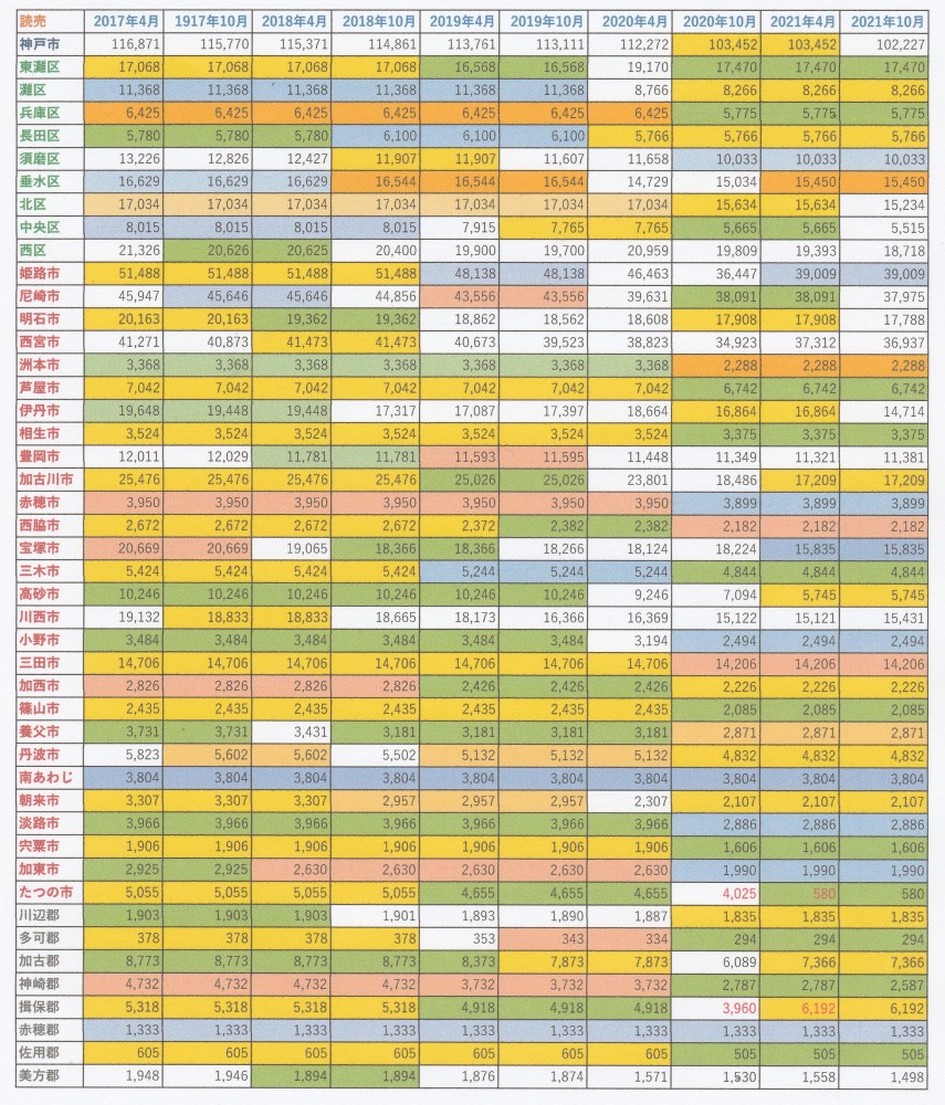

西日本新聞の郡部の販売店の場合、折込広告部数は4月と10月の年2回の定数が基準とされています。その月だけ約200部も多い部数が供給されています。

折込広告主は、折込広告会社の公表部数を信頼して枚数を発注します。あらかじめ押し紙を見込んで7掛けや8掛けで部数を発注する賢い折込広告主もいますが、自治体の広報紙などは公表部数通りの部数を発注しますので完全に税金の無駄使いが行われています。

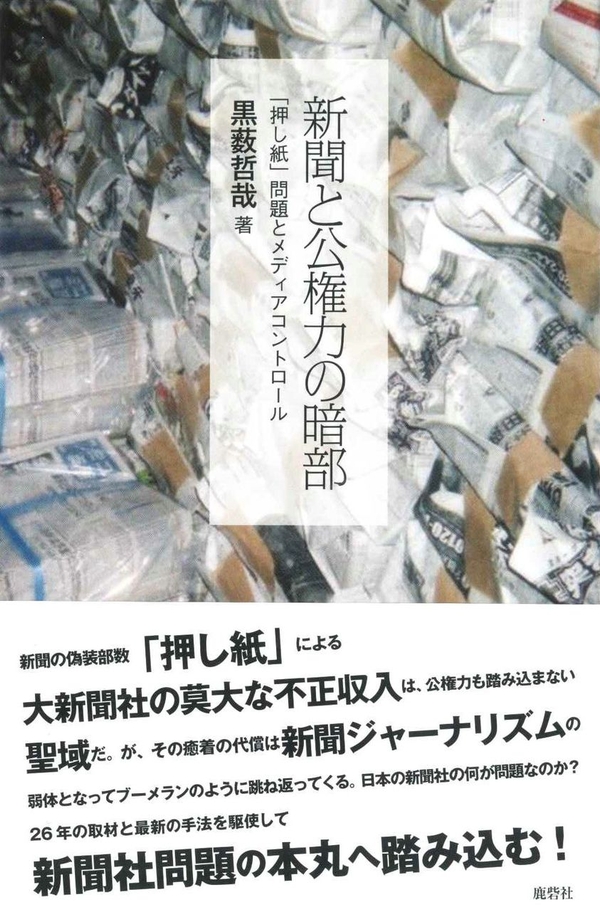

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

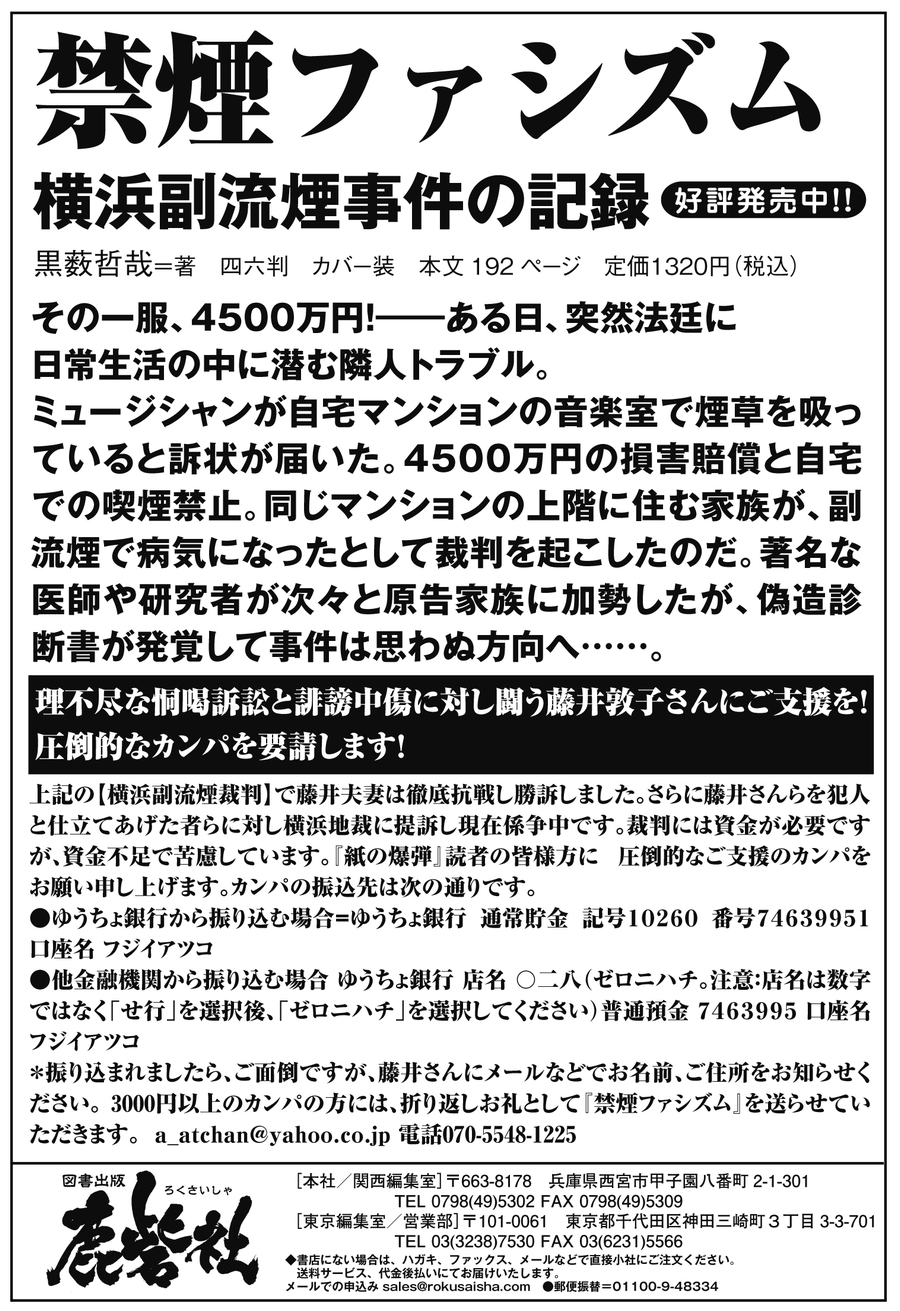

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu