『あたらしい憲法のはなし』は日本国憲法の成立を受けて、文部省が1947年に作成し、一時は教科書として、のちに副教材として義務教育でつかわれていたものである。この教科書(副読本)は改憲策動が勢いを増しだした2000年以降、多くの作家やジャーナリストに引用されている。

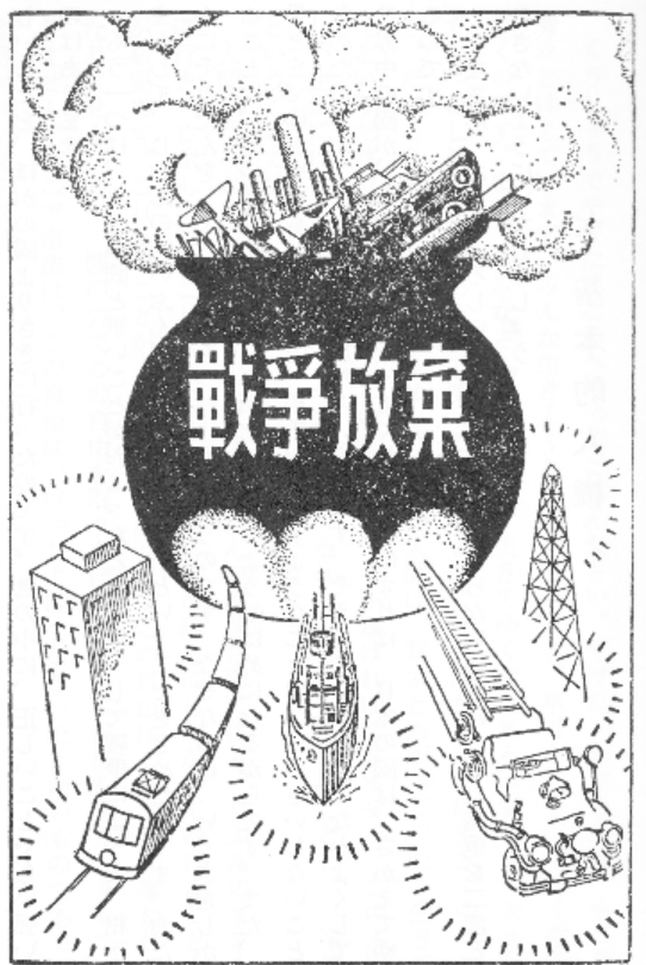

引用が最も多いのが、「六 戰爭の放棄」の項で下記の文章である。

『あたらしい憲法のはなし』(1947年文部省)より

『あたらしい憲法のはなし』(1947年文部省)より

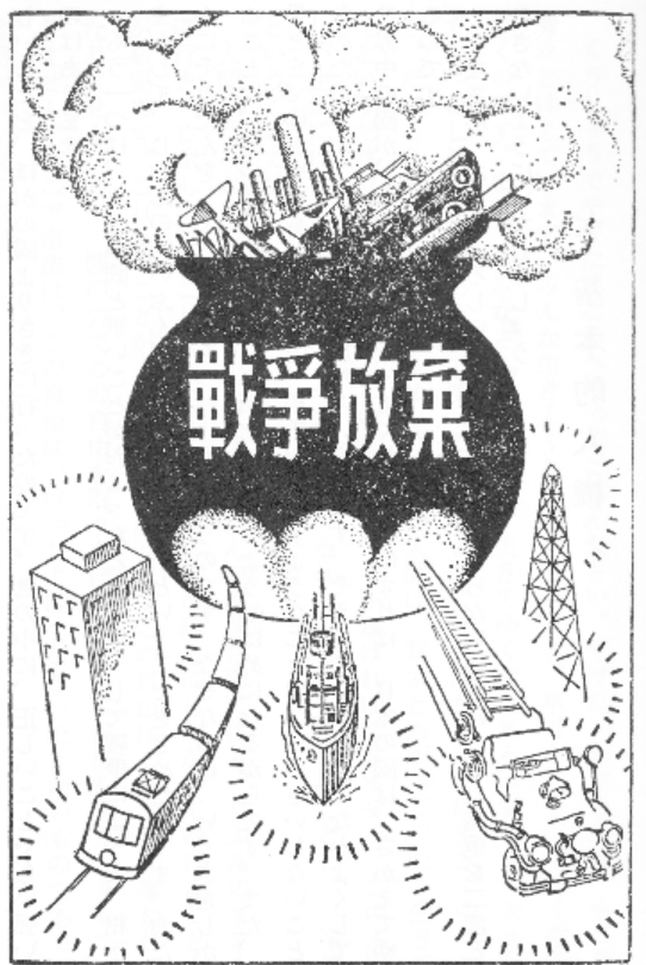

《みなさんの中には、こんどの戰爭に、おとうさんやにいさんを送りだされた人も多いでしょう。ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとう/\おかえりにならなかったでしょうか。また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくされた人も多いでしょう。いまやっと戰爭はおわりました。二度とこんなおそろしい、かなしい思いをしたくないと思いませんか。こんな戰爭をして、日本の國はどんな利益があったでしょうか。何もありません。たゞ、おそろしい、かなしいことが、たくさんおこっただけではありませんか。戰爭は人間をほろぼすことです。世の中のよいものをこわすことです。だから、こんどの戰爭をしかけた國には、大きな責任があるといわなければなりません。このまえの世界戰爭のあとでも、もう戰爭は二度とやるまいと、多くの國々ではいろ/\考えましたが、またこんな大戰爭をおこしてしまったのは、まことに残念なことではありませんか。

そこでこんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。

もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。

みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。》

いわずと知れた憲法9条についての解説である。辺見庸もこの部分を引いているし、護憲集会などではこの部分を読み上げるシーンを目にしたこともある。ある風見鶏女優が悦に入って朗読している姿を動画で目にして、「こいつが言うか」と苦々しい思いをしたこともあった。

ここで解説されている内容は、まことに明快で格調高く、到達目的の崇高さは、世界にも誇ることができよう。わたしも初めてこの文章を目にしたとき「日本にもこんな良識があったんだ」と多少感傷的にもなった。優れた文章だし、感動的ですらある(それは2019年の「現実」との絶望的乖離を物語る証左でもある)。

だが、文章というものは、一部だけを読んで皆がわかったつもりになってはならない。『あたらしい憲法のはなし』には「五 天皇陛下」の項に以下の記載もある

『あたらしい憲法のはなし』(1947年文部省)より

『あたらしい憲法のはなし』(1947年文部省)より

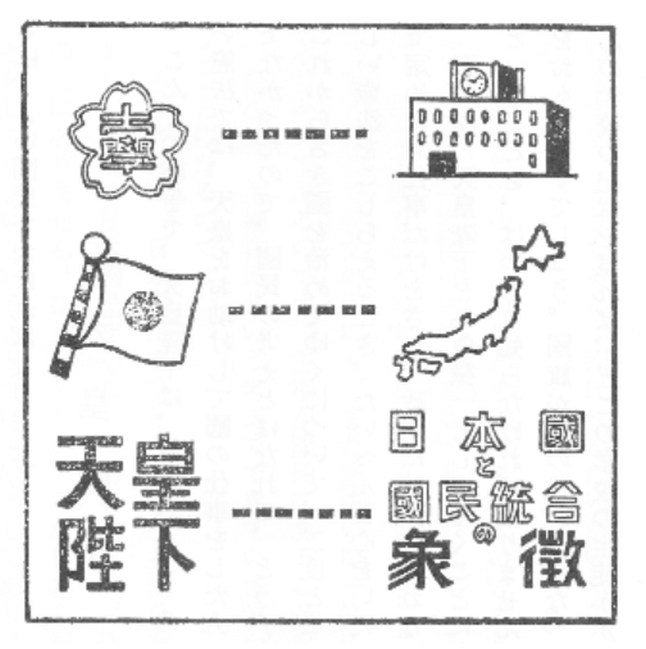

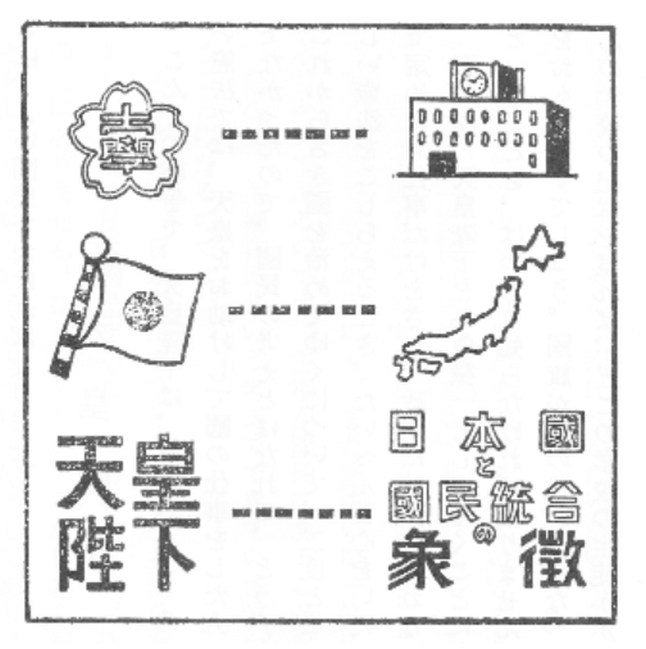

《こんどの戰爭で、天皇陛下は、たいへんごくろうをなさいました。なぜならば、古い憲法では、天皇をお助けして國の仕事をした人々は、國民ぜんたいがえらんだものでなかったので、國民の考えとはなれて、とう/\戰爭になったからです。そこで、これからさき國を治めてゆくについて、二度とこのようなことのないように、あたらしい憲法をこしらえるとき、たいへん苦心をいたしました。ですから、天皇は、憲法で定めたお仕事だけをされ、政治には関係されないことになりました。

憲法は、天皇陛下を「象徴」としてゆくことにきめました。みなさんは、この象徴ということを、はっきり知らなければなりません。日の丸の國旗を見れば、日本の國をおもいだすでしょう。國旗が國の代わりになって、國をあらわすからです。みなさんの学校の記章を見れば、どこの学校の生徒かがわかるでしょう。記章が学校の代わりになって、学校をあらわすからです。いまこゝに何か眼に見えるものがあって、ほかの眼に見えないものの代わりになって、それをあらわすときに、これを「象徴」ということばでいいあらわすのです。こんどの憲法の第一條は、天皇陛下を「日本國の象徴」としているのです。つまり天皇陛下は、日本の國をあらわされるお方ということであります。

また憲法第一條は、天皇陛下を「日本國民統合の象徴」であるとも書いてあるのです。「統合」というのは「一つにまとまっている」ということです。つまり天皇陛下は、一つにまとまった日本國民の象徴でいらっしゃいます。これは、私たち日本國民ぜんたいの中心としておいでになるお方ということなのです。それで天皇陛下は、日本國民ぜんたいをあらわされるのです。

このような地位に天皇陛下をお置き申したのは、日本國民ぜんたいの考えにあるのです。これからさき、國を治めてゆく仕事は、みな國民がじぶんでやってゆかなければなりません。天皇陛下は、けっして神様ではありません。國民と同じような人間でいらっしゃいます。ラジオのほうそうもなさいました。小さな町のすみにもおいでになりました。ですから私たちは、天皇陛下を私たちのまん中にしっかりとお置きして、國を治めてゆくについてごくろうのないようにしなければなりません。これで憲法が天皇陛下を象徴とした意味がおわかりでしょう。》(注:太字著者)

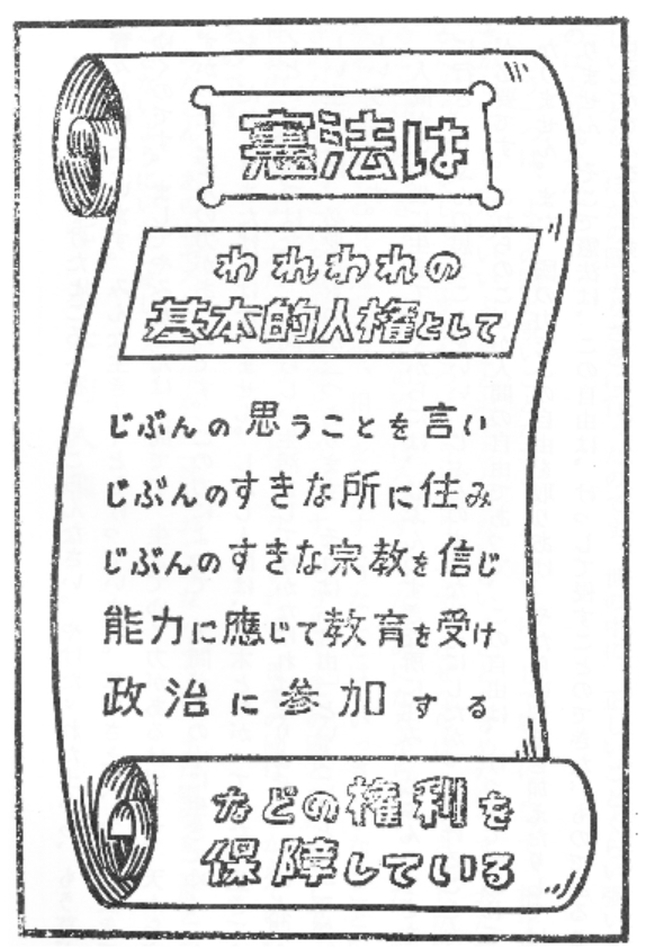

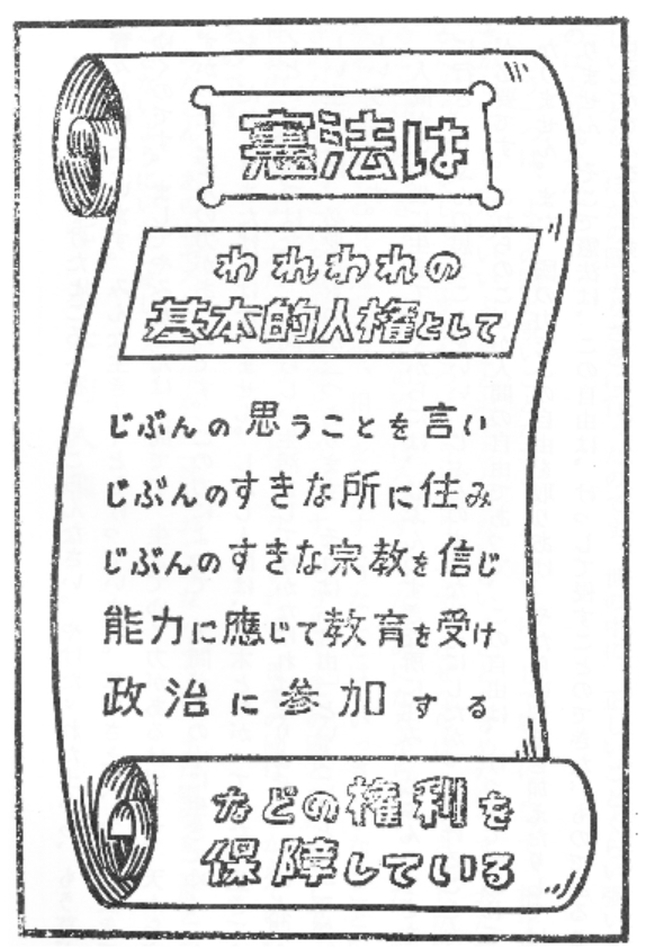

『あたらしい憲法のはなし』(1947年文部省)より

『あたらしい憲法のはなし』(1947年文部省)より

「これで憲法が天皇陛下を象徴とした意味がおわかりでしょう」と悦に入っているけれども、わたしにはまったく意味がわからない。冒頭「こんどの戰爭で、天皇陛下は、たいへんごくろうをなさいました」とさっきまで読んでいた憲法解説と同じ文章か、と勘違いするほどトーンが違う。天皇陛下は、たいへんごくろうをなさいました」だって?なにいってるんだ!「ごくろう」したのは大日本帝国の侵略を受けたアジア諸国の被害者や、戦争に駆り出された国民だろうが!そして「みなさんは、この象徴ということを、はっきり知らなければなりません」といきなり押し付けるような語調でに変わって以降の文章は、「無茶苦茶」である。「日の丸の國旗を見れば、日本の國をおもいだすでしょう」と書いているが「日の丸」は日本国憲法公布後、法的には国旗ではなかった。まず「日の丸の國旗」という言葉の使い方そのものが大いなる誤りである。そのあとに記章が学校ををあらわす例などを挙げて、必死で「象徴」の本質的な意味の歪曲化がなされている。「つまり天皇陛下は、一つにまとまった日本國民の象徴でいらっしゃいます」、「私たち日本國民ぜんたいの中心としておいでになるお方ということなのです」、「天皇陛下は、日本國民ぜんたいをあらわされるのです」、「このような地位に天皇陛下をお置き申したのは、日本國民ぜんたいの考えにあるのです」と続く解説には、《六 戰爭の放棄に見られたような哲学性も論理もまったく見当たらない。

『あたらしい憲法のはなし』(1947年文部省)より

『あたらしい憲法のはなし』(1947年文部省)より

『あたらしい憲法のはなし』は「一 憲法」から「十五 最高法規」までで構成されている。数十分もあれば全文が読めるであろうから、読者諸氏にもご一読をお勧めする。なかなか味わい深くもあり、半ば口語調なので時代の違いは感じるものの、読み物としても一興だ。

『あたらしい憲法のはなし』はやはり、「五 天皇陛下」と「六 戰爭の放棄」がエッセンスであろう。憲法の条文に照らせば1条から8条までが天皇にかんする言及であり、9条が戦争放棄にあたる。すでに指摘した通り、天皇についての解説は支離滅裂の極みである。論理的整合性は完全に破綻している。感情論と抽象論が繰り返し展開されるばかりだ。

でも考えてみると、日本国憲法は前文と1条から8条のあいだに決定的な齟齬がある。そしてそれに次ぐのが9条だ。前文で民主主義の理念を述べたたのであれば、1条では国民の権利義務に言及せねば繋がらないものを、どういうわけかいきなり天皇を持ってきてしまっている。この記述は実に巧みに日本の統治思想「国家無答責」を示すものだと、知人の法哲学研究家は指摘する。なるほど、噛み砕いて解説してくれている『あたらしい憲法のはなし』ではその矛盾があらわに顕在化せざるを得ない。

天皇の規定の次に「戦争放棄」を持ってきたのは「国体を守るためだった」との説がある。なるほど非武装・戦争放棄と、一見革命的に先進的な平和主義に目が行きがちだけれども、日本国憲法の要諦は「国体の護持」であったとの考え方は、皮肉なことに『あたらしい憲法のはなし』を読むと現実感をもって理解できる(それでも自民党などが画策する改憲案よりは現日本国憲法のほうがマシである)。

10連休という「有事」ではなく「慶事」の最中に、この国の成り立ちや憲法に思いをいたす方は少なかろう。けれども、わたしたちの暮らす国の憲法の精神分析をしてみるのに『あたらしい憲法のはなし』は絶好のテキストだろう。

※『あたらしい憲法のはなし』は昨年鹿砦社が発行した山田悦子ほか編著『唯言(ゆいごん)戦後七十年を越えて』に日本国憲法、大日本帝国憲法、軍人勅諭などと共に再録されています。

山田悦子、弓削達ほか編著『唯言(ゆいごん)戦後七十年を越えて』

山田悦子、弓削達ほか編著『唯言(ゆいごん)戦後七十年を越えて』

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。

創業50周年!タブーなき言論を!『紙の爆弾』5・6月合併号【特集】現代日本の10大事態

創業50周年!タブーなき言論を!『紙の爆弾』5・6月合併号【特集】現代日本の10大事態

田所敏夫『大暗黒時代の大学──消える大学自治と学問の自由』(鹿砦社LIBRARY 007)

田所敏夫『大暗黒時代の大学──消える大学自治と学問の自由』(鹿砦社LIBRARY 007)

〈原発なき社会〉を目指す雑誌『NO NUKES voice』19号 特集〈3・11〉から八年 福島・いのちと放射能の未来

〈原発なき社会〉を目指す雑誌『NO NUKES voice』19号 特集〈3・11〉から八年 福島・いのちと放射能の未来