コロナウィルス感染者との濃厚接触者、またはその疑いがある者と該当する選手の欠場で、3試合が中止となりました。陽性者でも負傷欠場でもないだけに勿体無い事態も、止むを得ないコロナ禍の社会情勢です。

それでも実力拮抗の戦いが続いたNJKF興行。かつてNJKFのスーパーウェルター級(-69.85kg)王座獲得した健太と、スーパーフェザー級(-58.97kg)王座獲得した鈴木翔也が今回ライト級で対戦。WBCムエタイ日本ライト級チャンピオン、永澤サムエル聖光への挑戦権を懸けた試合で勝利した健太は次回、ウェルターに続く階級を落としてのWBCムエタイ日本2階級制覇を狙うことになりました。

IBFムエタイ世界ジュニアフェザー級チャンピオン、波賀宙也は2019年9月23日の王座決定戦での戴冠以来、コロナ禍の影響もあって防衛戦は目処が立たない中、ノンタイトル戦も儘ならず、1年半のブランクを経て10歳若い大田拓真と対戦。

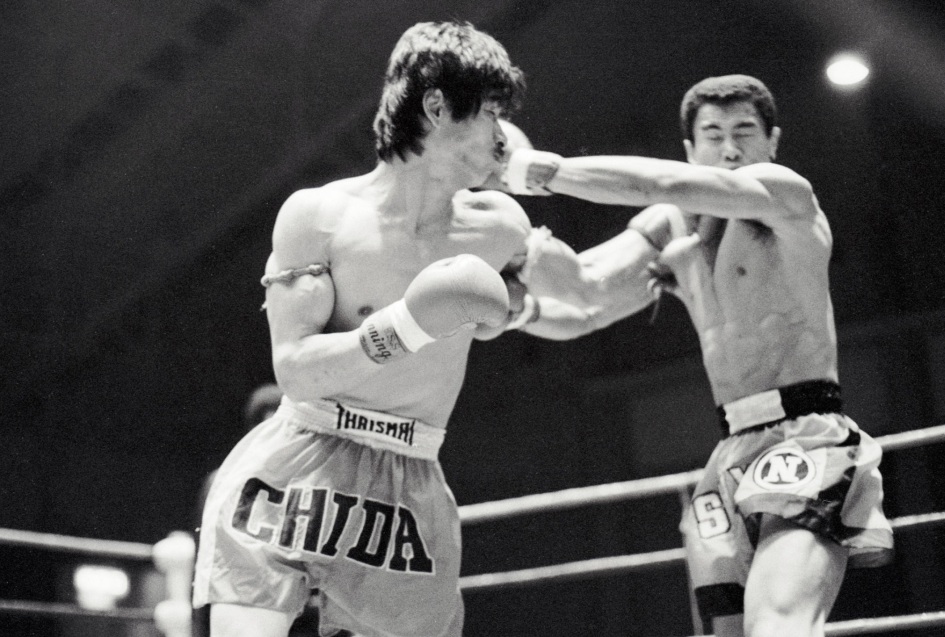

国崇vs前田浩喜戦は過去、2007年11月23日は前田が勝利しNJKFバンタム級王座戴冠、2009年9月23日は国崇が勝利しWBCムエタイ日本スーパーバンタム級王座を戴冠(いずれも王座決定戦)。ここで12年の時を経て行われる第3戦となりました。

◎NJKF 2021.3rd / 9月19日(日)後楽園ホール17:30~20:35

主催:NJKF / 認定:WBCムエタイ日本協会、NJKF

(戦績はプログラムを参照)

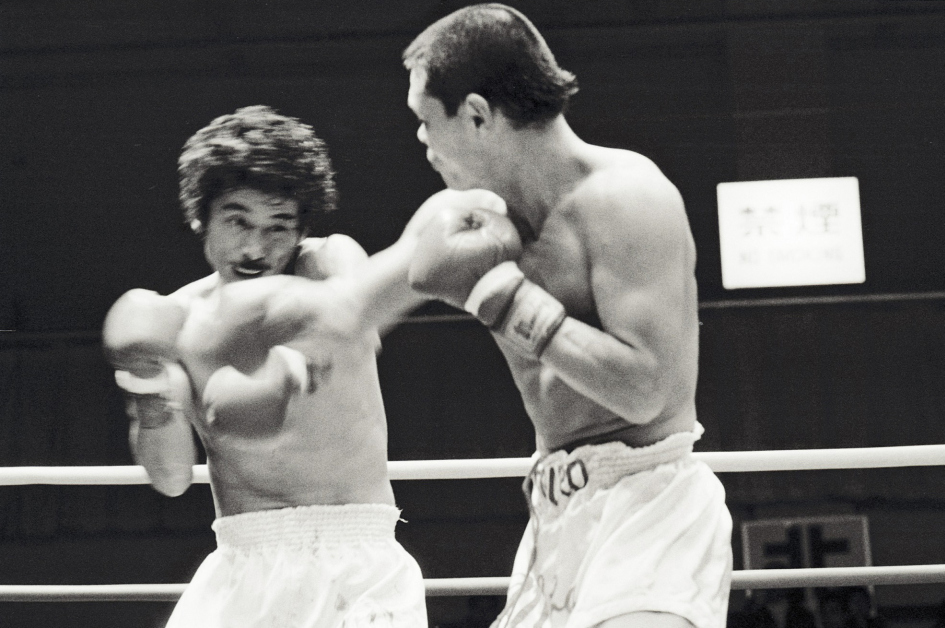

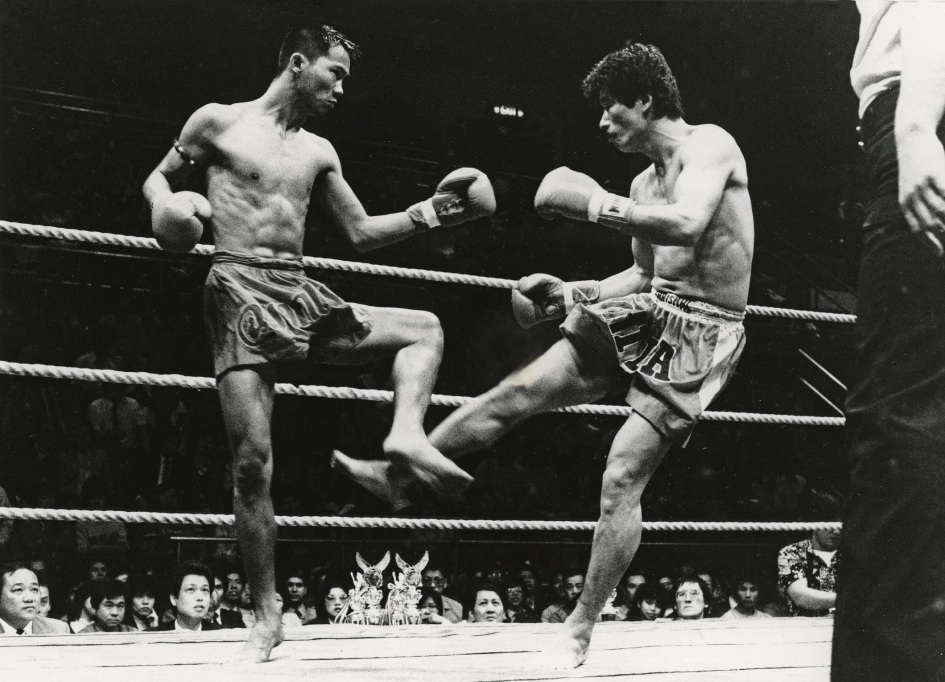

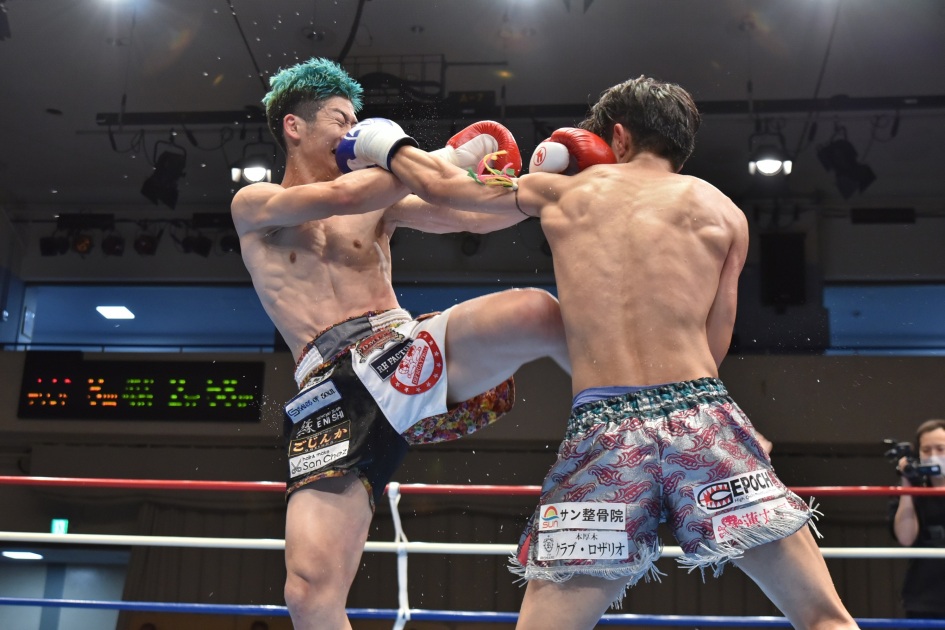

◆第8試合 第8代WBCムエタイ日本フェザー級王座決定戦 5回戦

1位.松本龍斗(京都野口/2000.2.3京都府出身/57.1kg)

VS

安本晴翔(WPMF世界フェザー級C/橋本/2000.5.27東京都出身/56.85kg)

勝者:安本晴翔 / TKO 3R 0:46 / 主審:多賀谷敏朗

安本晴翔の先手から当て勘の良さが目立つハイキックでの顔面狙い。距離感を掴み、詰め方が速いパンチヒット。

松本龍斗の右目尻は早くも腫れ上がる。

松本の動きは悪くないが、やや出遅れる印象。

第3ラウンドには誘い込んだロープ際で右ヒジ打ちを振るうと松本の側頭部が切れてドクターの勧告を受入れレフェリーストップとなった。

安本晴翔は24戦21勝(12KO)1敗2分。松本龍斗は20戦15勝(6KO)5敗となった。

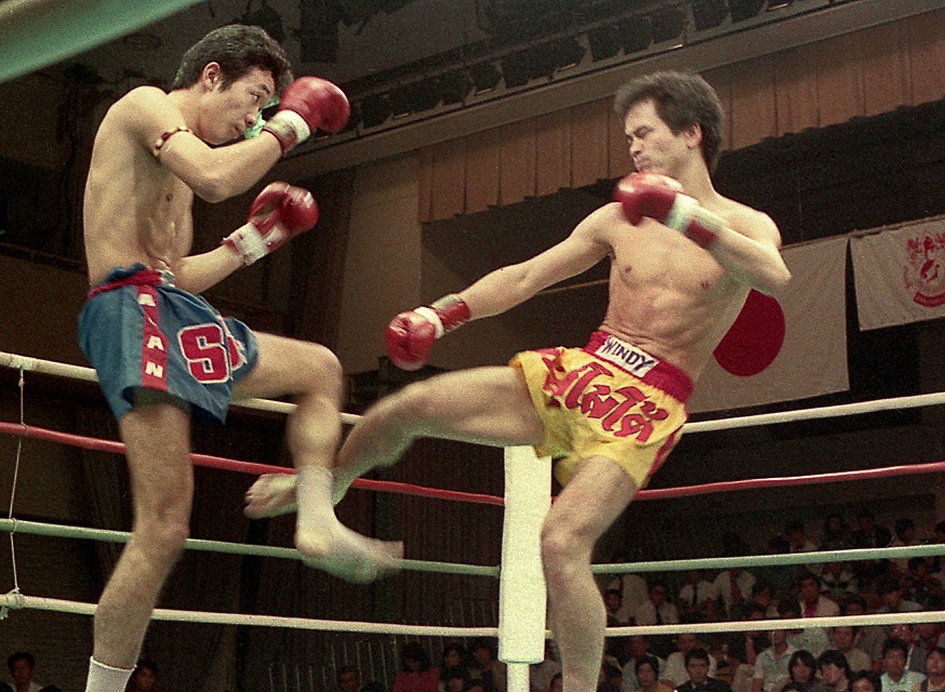

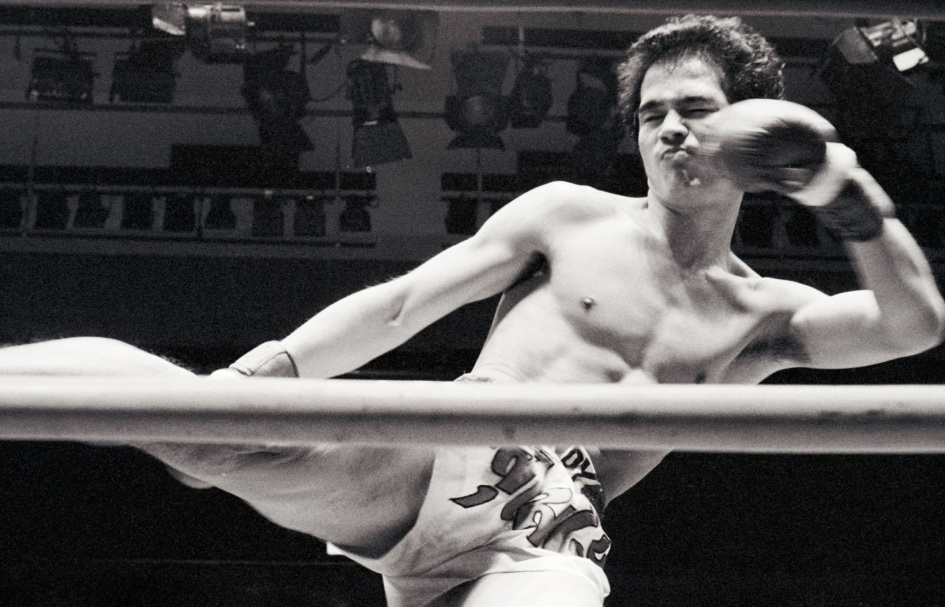

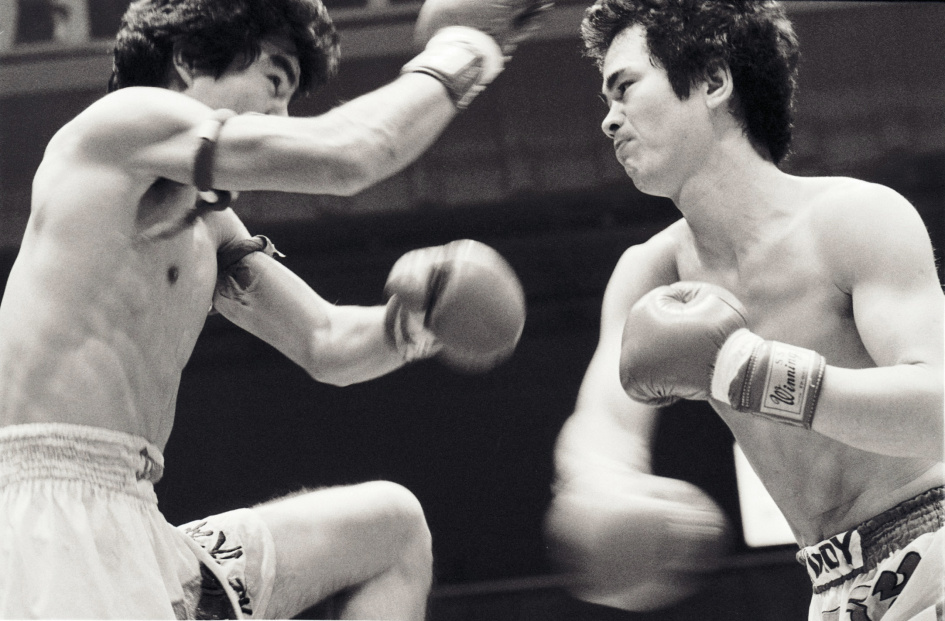

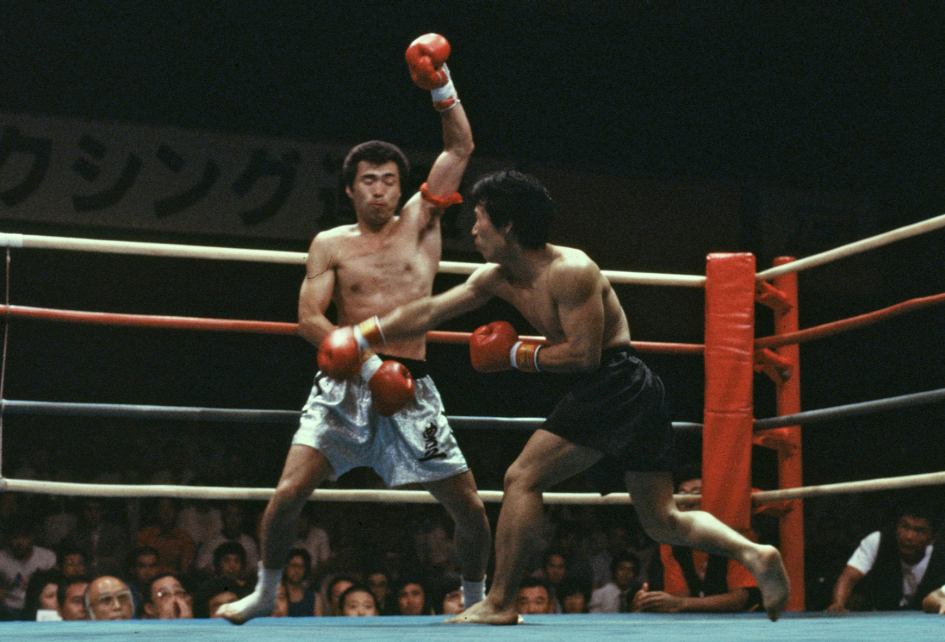

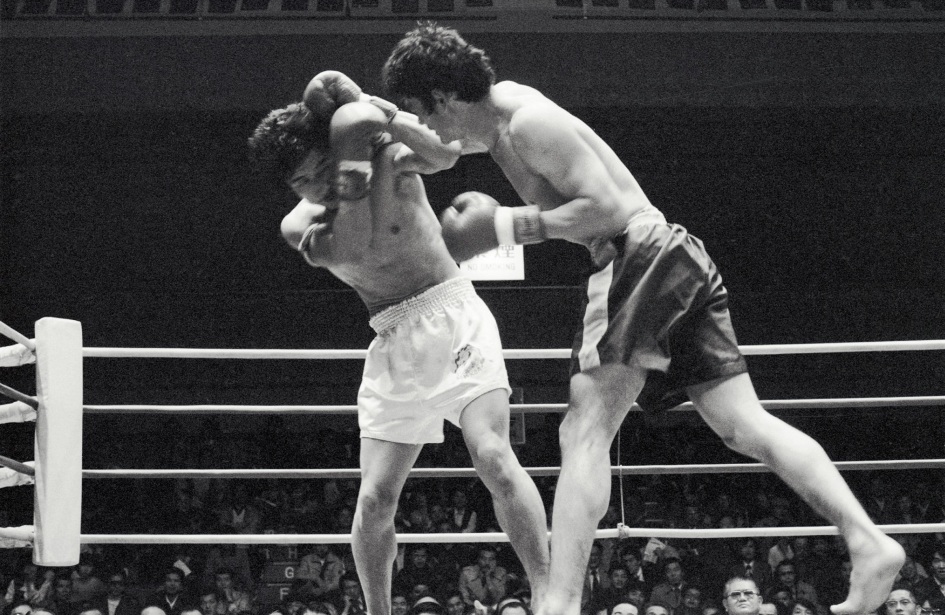

◆第7試合 WBCムエタイ日本ライト級次期挑戦者決定戦3回戦

2位.鈴木翔也(NJKF同級C/OGUNI/1987.7.22宮城県出身/61.15kg)

VS

1位.健太(=山田健太/E.S.G/1987.6.26群馬県出身/61.0kg)

勝者:健太 / 判定0-3

主審:竹村光一

副審:多賀谷29-30. 少白竜29-30. 中山29-30

両者のパンチ、ヒジ、蹴りの下がらぬ攻防。軽いヒットはあるが、ダメージを与えるには至らない序盤。

第2ラウンドに入ると組み合ってのヒザ蹴りも加わる攻防は動きを止めない両者。

第3ラウンドも、勝利を導きたい両者はノックダウンを奪うか、ヒジで斬りたい接近した攻防が続く。

差が付き難い展開は第2ラウンドだけジャッジ三者とも健太に10-9が付いた形の3-0判定。健太は100戦62勝(18KO)31敗7分。鈴木翔也は44戦23勝(8KO)20敗1分となった。

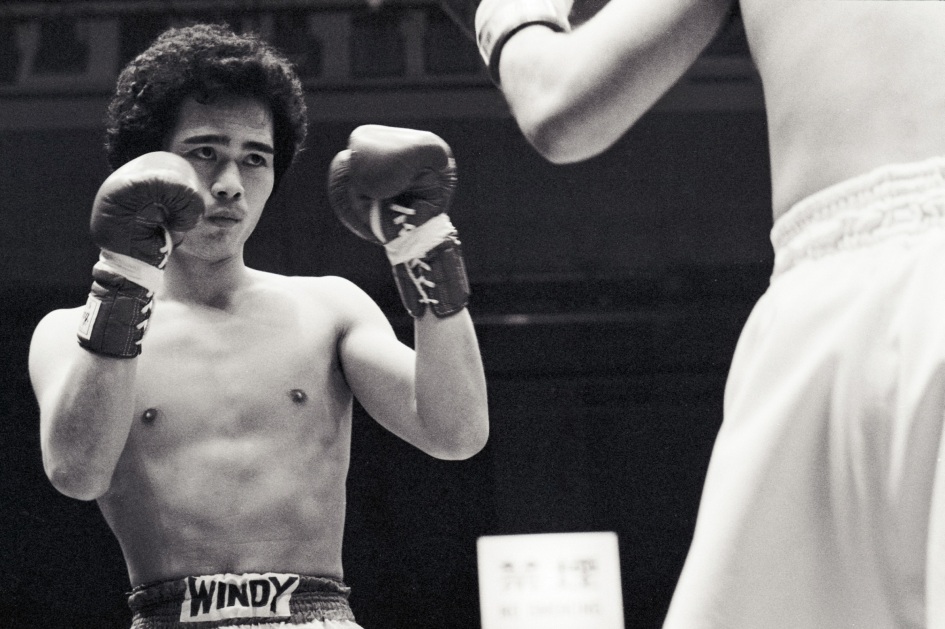

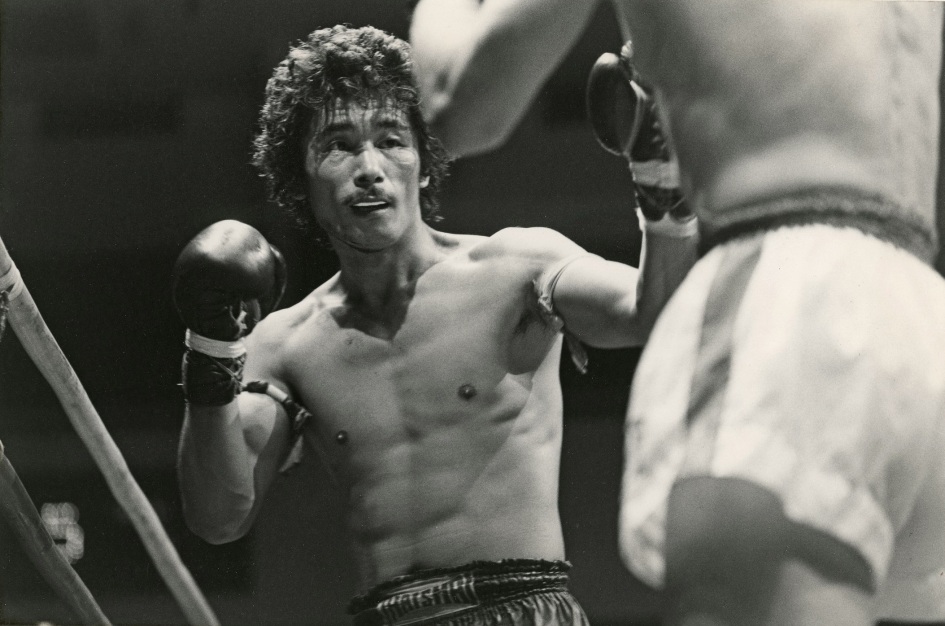

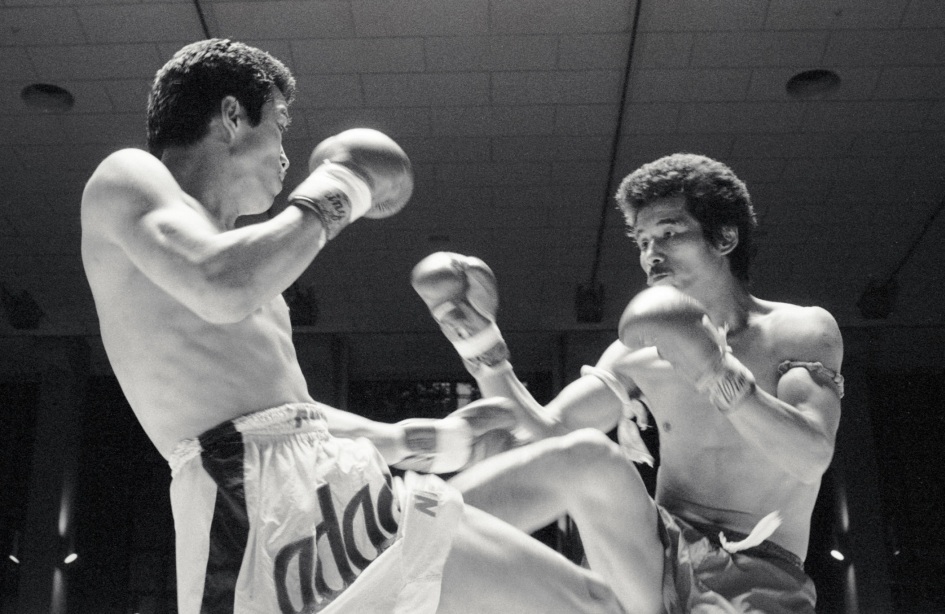

◆第6試合 57.0kg契約3回戦

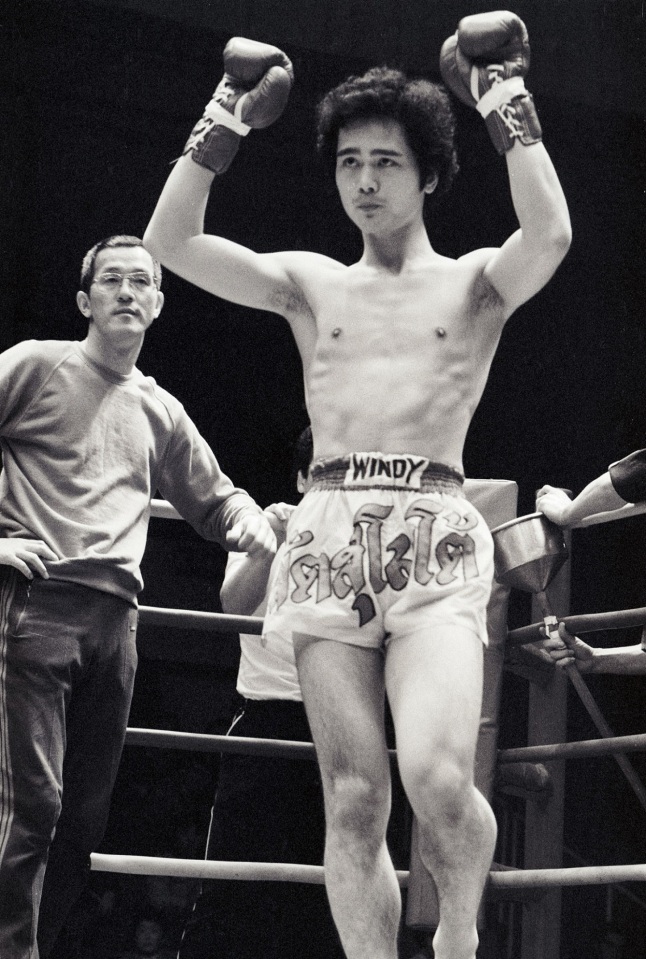

IBFムエタイ世界Jrフェザー級チャンピオン.波賀宙也(立川KBA/1989.11.20東京都出身/57.0kg)

VS

WBCムエタイ日本フェザー級チャンピオン.大田拓真(新興ムエタイ/1999.6.21神奈川県出身/56.9kg)

勝者:大田拓真 / 判定0-3

主審:宮本和俊

副審:多賀谷29-30. 竹村29-30. 中山29-30

序盤から蹴りパンチの目まぐるしい動きが続く中、若い大田拓真が柔軟な動きも10歳差を感じさせない波賀宙也の動きも悪くない。第2ラウンドに入ると蹴りで圧力かけてきた波賀。応戦する大田も多彩に攻め攻防互角。

ジャッジが付けたラウンドも第2ラウンドに一人、第3ラウンドに二人が10-9を大田に付ける僅差3-0判定となった。大田拓真は27戦20勝(5KO)6敗1分。波賀宙也は41戦26勝(4KO)12敗3分となった。

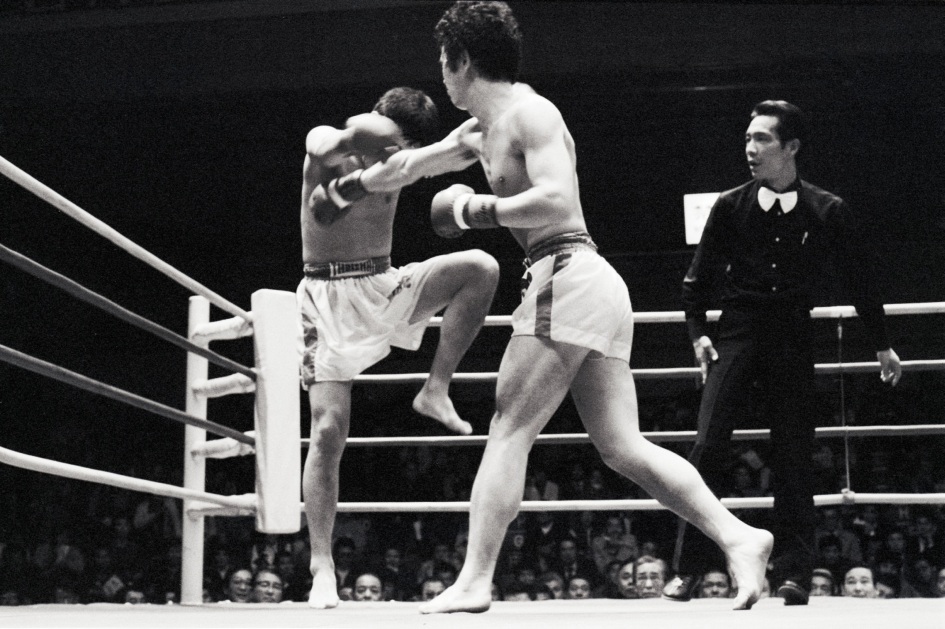

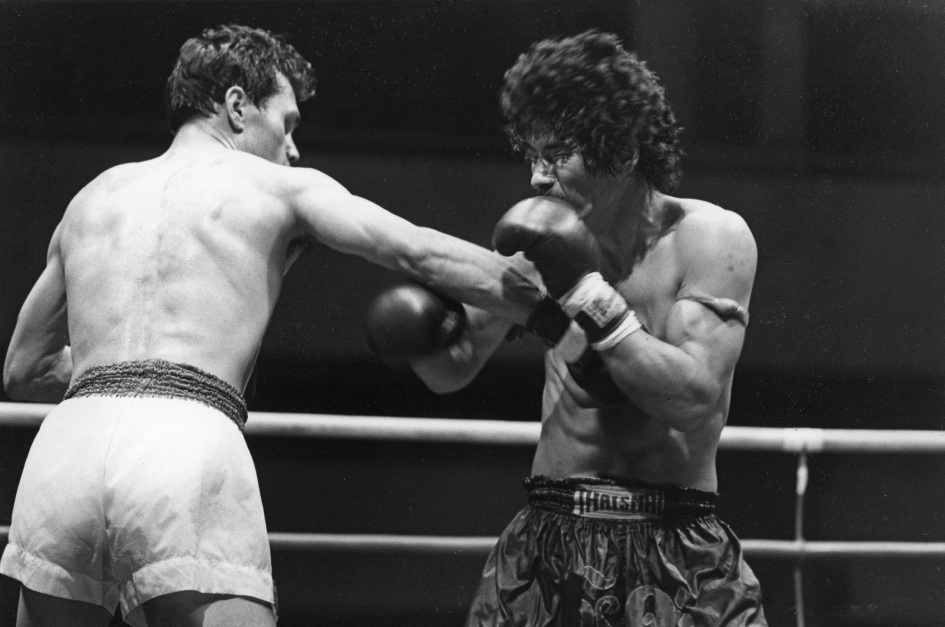

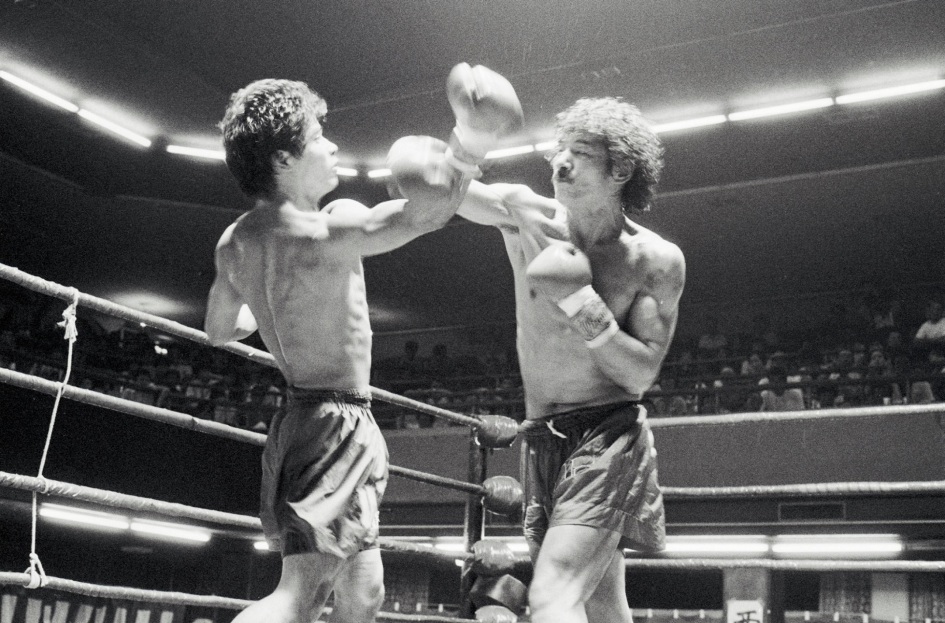

◆第5試合 57.0kg契約3回戦

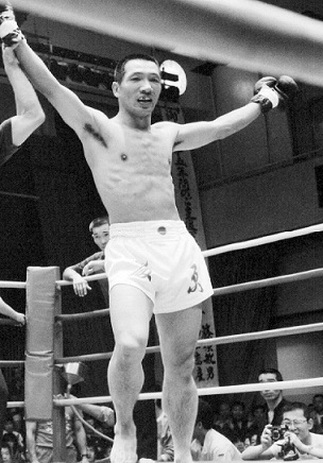

ISKAムエタイ世界フェザー級チャンピオン.国崇(=藤原国崇/拳之会/1980.5.30岡山県出身/57.0kg)

VS

WBCムエタイ日本スーパーバンタム級2位.前田浩喜(CORE/1981.3.21東京都出身/57.0kg)

勝者:前田浩喜 / TKO 3R 2:58 /

主審:少白竜

前田浩喜の左ハイキックが冴える。国崇はパンチ中心の攻め。第3ラウンド、ロープ際に詰めた形の国崇が前田の右フックでノックダウンを喫する。最後は再びロープ際で前田の左フックを食らって倒れた国崇、レフェリーが即座にストップした。前田浩喜は45戦28勝(12KO)14敗3分。国崇は101戦56勝(37KO)42敗3分となった。

◆第4試合 女子(ミネルヴァ)47.5kg契約3回戦(2分制)

アトム級(-46.266kg)チャンピオン.erika(SHINE沖縄/1990.2.6沖縄県出身/47.45kg)

VS

ピン級(-45.359kg)チャンピオン.Ayaka(健心塾/2001.5.29大阪府出身/47.2kg)

勝者:erika / 判定3-0

主審:中山宏美

副審:少白竜30-28. 竹村30-28. 宮本30-28

ウェイトでは大差は無いが、体格的な圧力があるerikaの攻勢。Ayakaがバックハンドブローで形勢逆転を狙うが、クリーンヒットに至らずerikaが判定勝利。erikaは10戦9勝(2KO)1敗。Ayakaは15戦10勝(2KO)5敗となった。

◆第3試合 フライ級3回戦

吏亜夢(ZERO/2004.12.3栃木県出身/50.6kg)vs嵐(キング/2005.4.26東京都出身/50.75kg)

引分け 1-0

主審:中山宏美

副審:多賀谷29-29. 竹村29-29. 宮本30-28

両者ともアマチュア・キッズ時代からキャリアを積んだ者同士。年寄りから見れば2005年生まれなんて、ほんの最近じゃないかと思えるが、嵐は3戦2勝1分。吏亜夢は6戦3勝(2KO)2敗1分となった。

◆第2試合 S-1レディースジャパン・スーパーフライ級トーナメント準決勝3回戦(2分制)

梅尾メイ(B9/1987.7.15/愛知県出身/51.45kg)

VS

KOKOZ(TRY HARD/2001.10.24神奈川県出身/52.1kg)

勝者:KOKOZ / 判定1-2

主審:宮本和俊

副審:多賀谷30-28. 少白竜29-30. 中山29-30

6月27日にIMARI(LEGEND)に判定勝利しているルイ(クラミツ)とKOKOZで11月7日に決勝戦が予定されます。梅尾メイは21戦10勝10敗1分。KOKOZは9戦6勝3敗となった。

◆第1試合 アマチュア女子45.0kg契約2回戦(90秒制)

堀田優月(闘神塾)vs池田想夏(MIYABI)

勝者:堀田優月 / 判定3-0 (20-18. 20-18. 20-18)

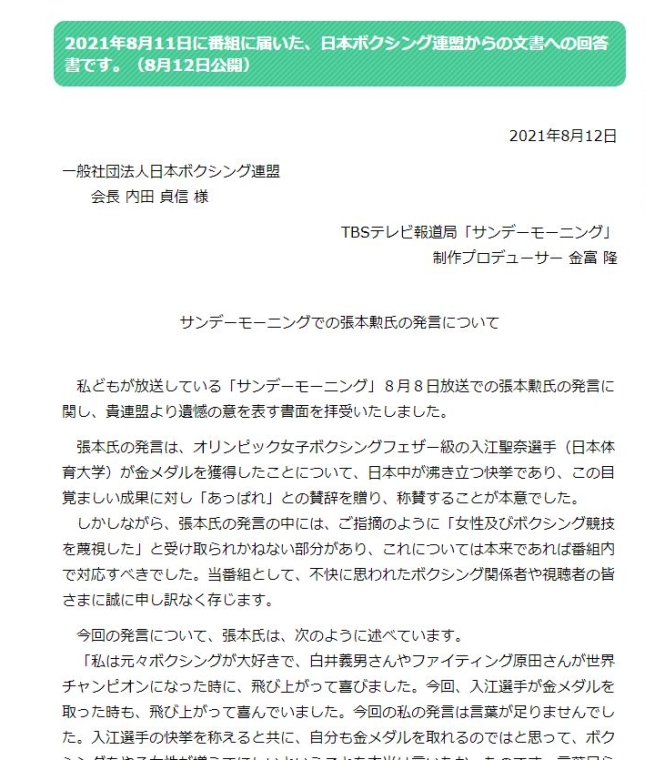

《取材戦記》

安本晴翔の評判がいい。蹴り、パンチ、ヒジ打ちなどの高い確率のKOに繋げる技を持ち、2019年4月からこれで11連勝となる。今後もいろいろなルールの興行、試合に出場となるだろうが、これから各メディアへ登場も増えるだろう。「5回戦ヒジ打ち有効の純キックボクシング」として成長して貰いたいものである。

国崇の試合前のインタビューで「3回戦だとドンドン自分から行かないと、ミスをした場合に巻き返す時間はない。5回戦の時は1ラウンド取られても“どこかで倒せるかな”みたいなつもりでやっていくんですけど……(一部抜粋)。」といった内容を語っていたが、ベテランやチャンピオンクラスが好ファイトを繰り広げながら、力を持て余して3ラウンドで終了するのは試合の重みも軽減され勿体無く思う。

波賀宙也vs大田拓真の試合では「3ラウンドじゃ足らん!」と溢した関係者の一人。技の上手さやスピード、パワーだけではない総合力を見るには長丁場が必要。5回戦時代を知る者から見れば同意見は多いだろう。

波賀宙也は11月にIBFムエタイ世界Jrフェザー級王座防衛戦が予定されますが、緊急事態宣言など規制が緩和されれば、相手国の規制も鑑みながらも、挑戦者や立会人の無難な来日を祈りたいものです。

NJKF次回興行は11月7日(日)に後楽園ホールにて開催予定。コロナによる規制が徐々に解かれる見込みも出てきた現在、諸々の国際戦も復活に繋がるでしょう。

▼堀田春樹(ほった・はるき)[撮影・文]

フリーランスとしてキックボクシングの取材歴32年。「ナイタイ」「夕刊フジ」「実話ナックルズ」などにキックのレポートを展開。ムエタイにのめり込むあまりタイ仏門に出家。座右の銘は「頑張るけど無理しない」