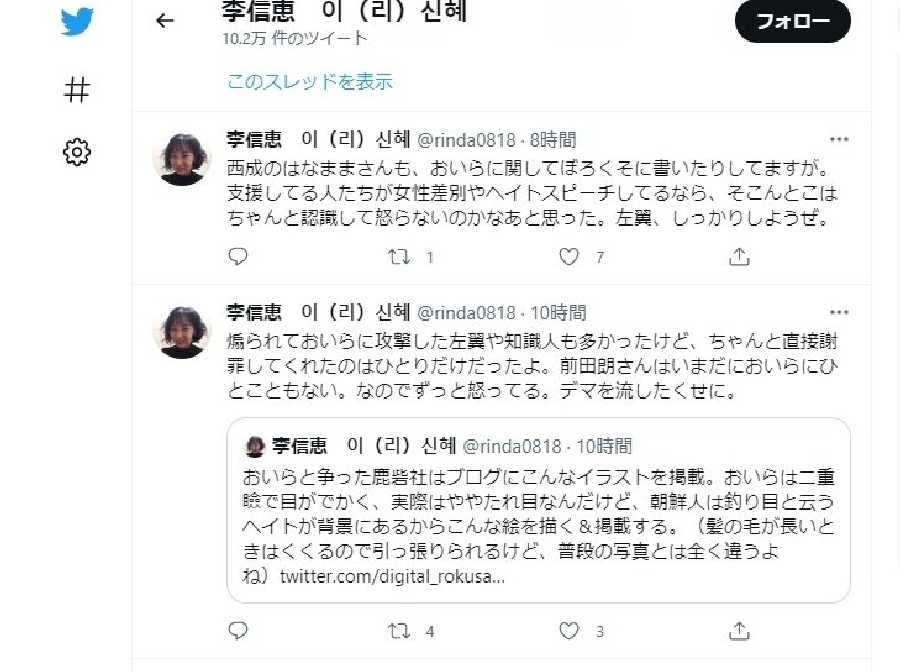

8月26日、「反差別」の旗手と持て囃される李信恵が久しぶりに鹿砦社や関係者らについてツイートしています。本欄でもお馴染みの「はなママ」こと尾崎美代子さんも批判の俎上に上げられています。自分らに批判的な意見は全て「デマ」という語彙しか言えず、なにを今更……という感がしないでもありませんので、黙って見過ごすのも大人の対応でしょうが、齢70を過ぎても瞬間湯沸かし器は相変わらずで、かのリンチ事件に対して真摯な反省もなく自分への批判者への非難に終始する李信恵に怒りを覚えました。被害者の大学院生(当時)M君は、今に至るまでリンチの恐怖、PTSDに苦しんでいることを、李信恵よ、判っているのか!? あなたに「反差別」や「人権」という崇高な言葉を語ってほしくはない!! それと真逆の人間性を持った人種だから。

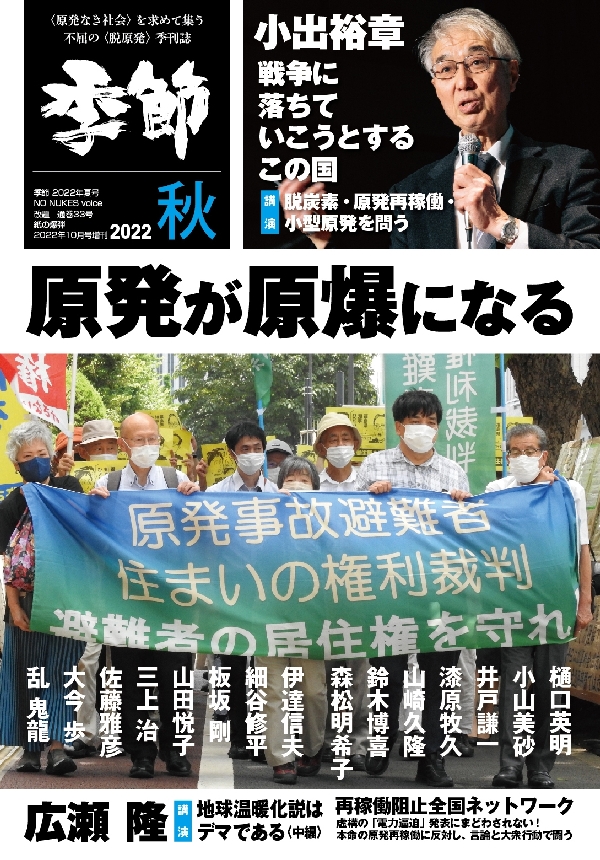

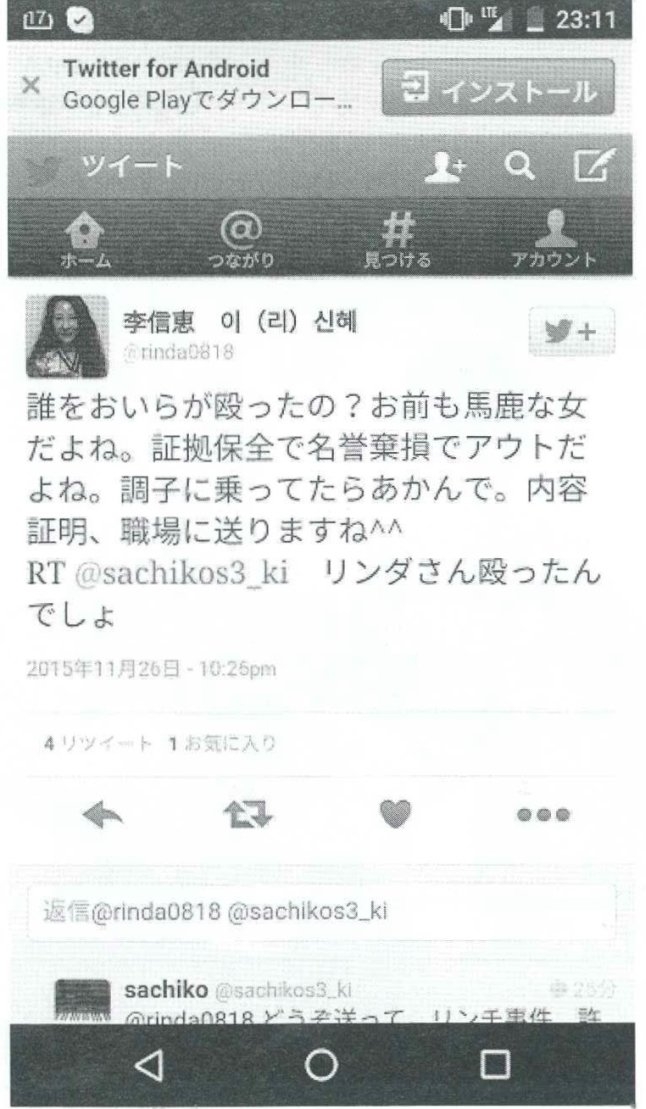

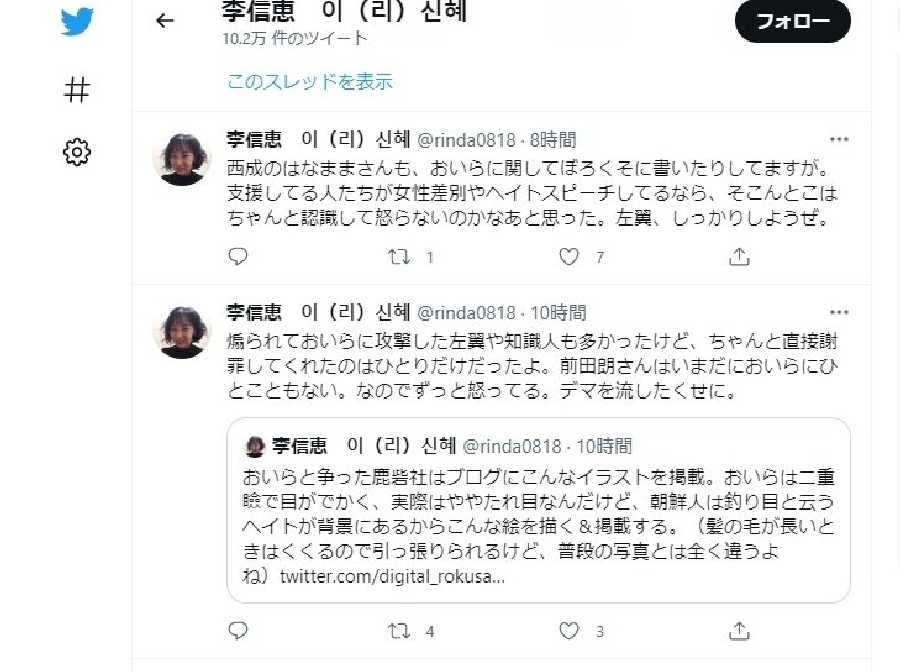

李信恵は突如鹿砦社らに非難ツイートを始めた

李信恵は突如鹿砦社らに非難ツイートを始めた

李信恵ら5人によってリンチされた直後のM君

李信恵ら5人によってリンチされた直後のM君

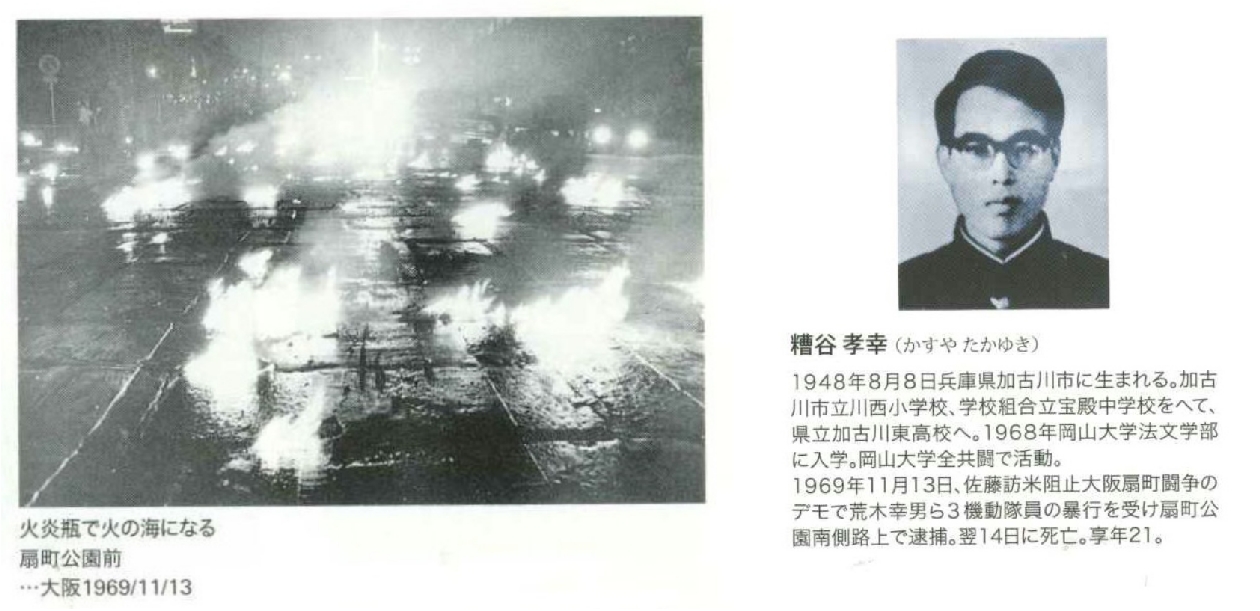

私(たち)が大学院生M君リンチ事件(いわゆる「しばき隊リンチ事件」)の支援に関わったのは、マスメディアから「反差別」の旗手と持て囃される李信恵が、2014年師走、大阪最大の歓楽街・北新地で、彼女の取り巻き4名と共に「日本酒に換算して一升近く飲んだ」とみずから言うほど泥酔し、酒の勢いで、大学院生M君に対し激しいリンチを加え、この被害の酷さ、そして、これが1年以上も隠蔽されてきたことに驚き、この青年を何とか支援すべきだと素朴に感じたことから始まりました。

事実関係を知るにつれ、激しいリンチを加えられながら、1年以上も放置され、挙句李信恵ら加害者らが開き直ったという怒りも、私(たち)が動き出す動因の一つとなりました。この判断は、人間として絶対間違っていなかったと今でも思います。

この事件に対しては、多くの人たちが、何を怖れたのか、沈黙したり言葉を濁したり隠蔽したりしました。あなた方は、それでも人間か!? と言いたいと思います。血の通った人間なら、リンチ直後の写真を見たり、リンチの最中の音声データを聴いたりするだけで、怒りを覚えないのでしょうか!?

このリンチ事件にどう対応するかで、いくら著名な学者やジャーナリストでも、その真価が問われると思っています。ふだん「暴力反対」とか口にしても、その暴力が集団リンチという形で現実に起き、これを知ったら、どう対応するのか? 口で「暴力反対」と言うのなら、それ相応に対応しろ!

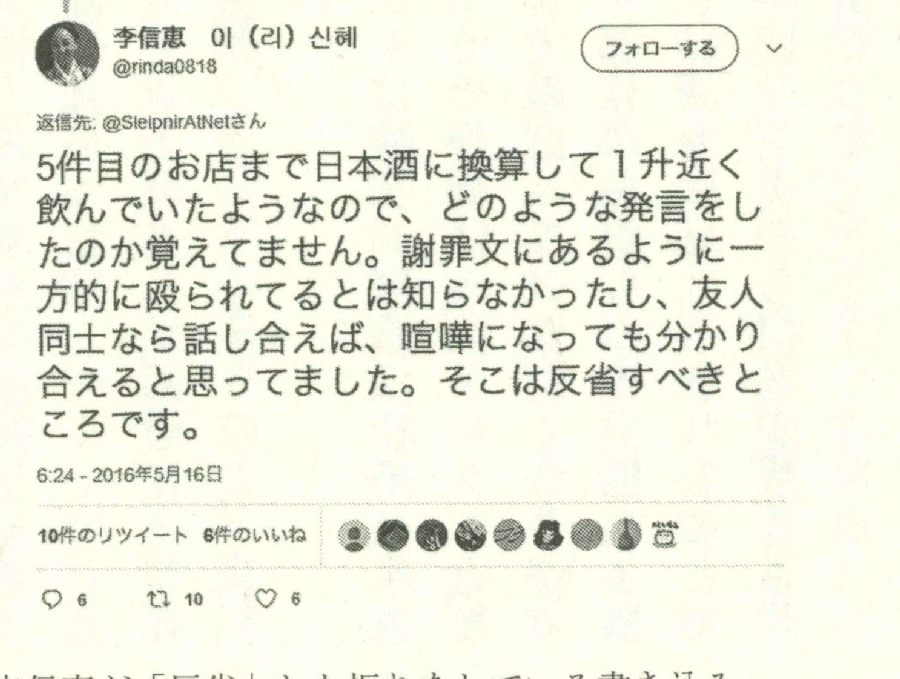

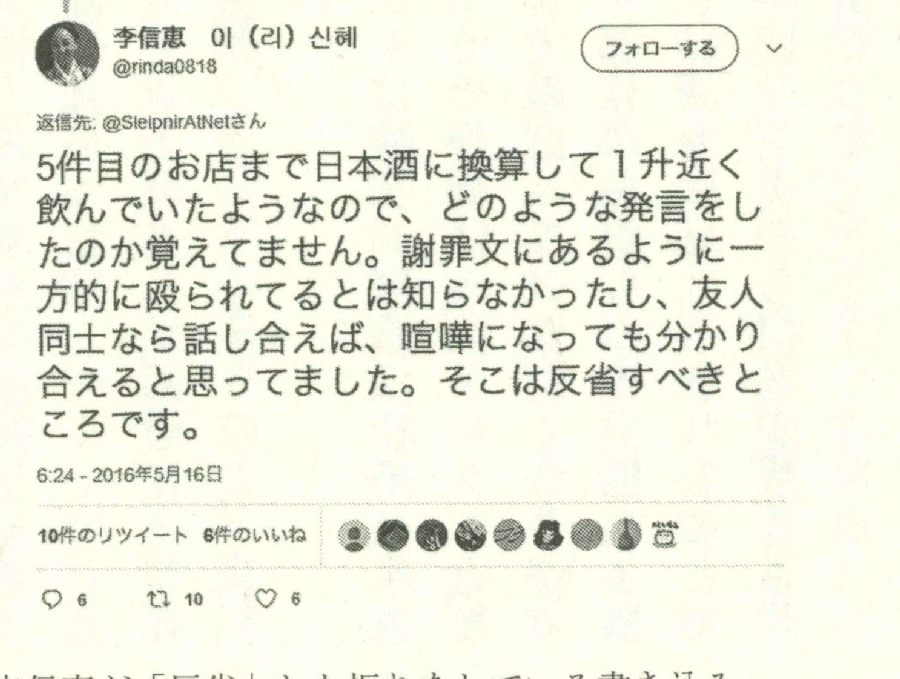

「日本酒に換算して1升近く飲んだ」ことをみずから認めた李信恵。「1升飲んだ」ことは、普通の感覚では泥酔の類に入る

「日本酒に換算して1升近く飲んだ」ことをみずから認めた李信恵。「1升飲んだ」ことは、普通の感覚では泥酔の類に入る

私たちは、地を這うような調査・取材を行い継続し、これまで6冊の出版物にまとめ世に問いました。これらの本に記述したことが「デマ」だとは言わせません。マスメディアは全く無視したことで、残念ながら広く波及したとはいえませんが、少なからずの方々に事件を知り理解していただくことができました。李信恵の人間性の鍍金(メッキ)は少しは剥げたかなと思っています。

いちおう私のコメントは簡単にして、李信恵が鹿砦社を訴えた訴訟の控訴審で、李信恵が大学院生M君リンチ事件に連座していることを断じた大阪高裁の確定判決文(2021年7月27日判決言渡 大阪高裁第2民事部 令和3年(ネ)第380号)を挙げておきましょう。賠償金110万円の支払いは課されましたが、一審判決一部変更(減額)され以下の判決を得たことは収穫で、いわば<敗北における勝利>と私なりに総括しています。──

前田朗東京造形大教授によるリンチ事件に対するコメント。3回続いた。回を重ねるうちに私たちとは意見の違いも出てきたが、前田教授の指摘は「デマ」ではなく耳を傾けるべきだ。前田教授は、李信恵の反ヘイト裁判に意見書を書き、その弁護団や支持者とも親交があったが、リンチ事件については聞いていなかったようで、その怒りがこの論文を書かせたと思われる。ここでは(一)(二)のみを掲載した

前田朗東京造形大教授によるリンチ事件に対するコメント。3回続いた。回を重ねるうちに私たちとは意見の違いも出てきたが、前田教授の指摘は「デマ」ではなく耳を傾けるべきだ。前田教授は、李信恵の反ヘイト裁判に意見書を書き、その弁護団や支持者とも親交があったが、リンチ事件については聞いていなかったようで、その怒りがこの論文を書かせたと思われる。ここでは(一)(二)のみを掲載した

同上

同上

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

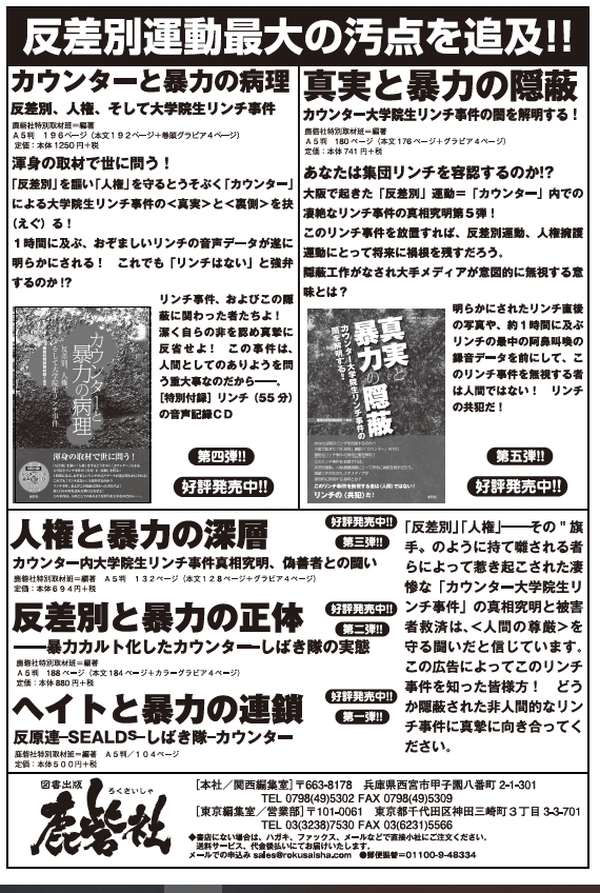

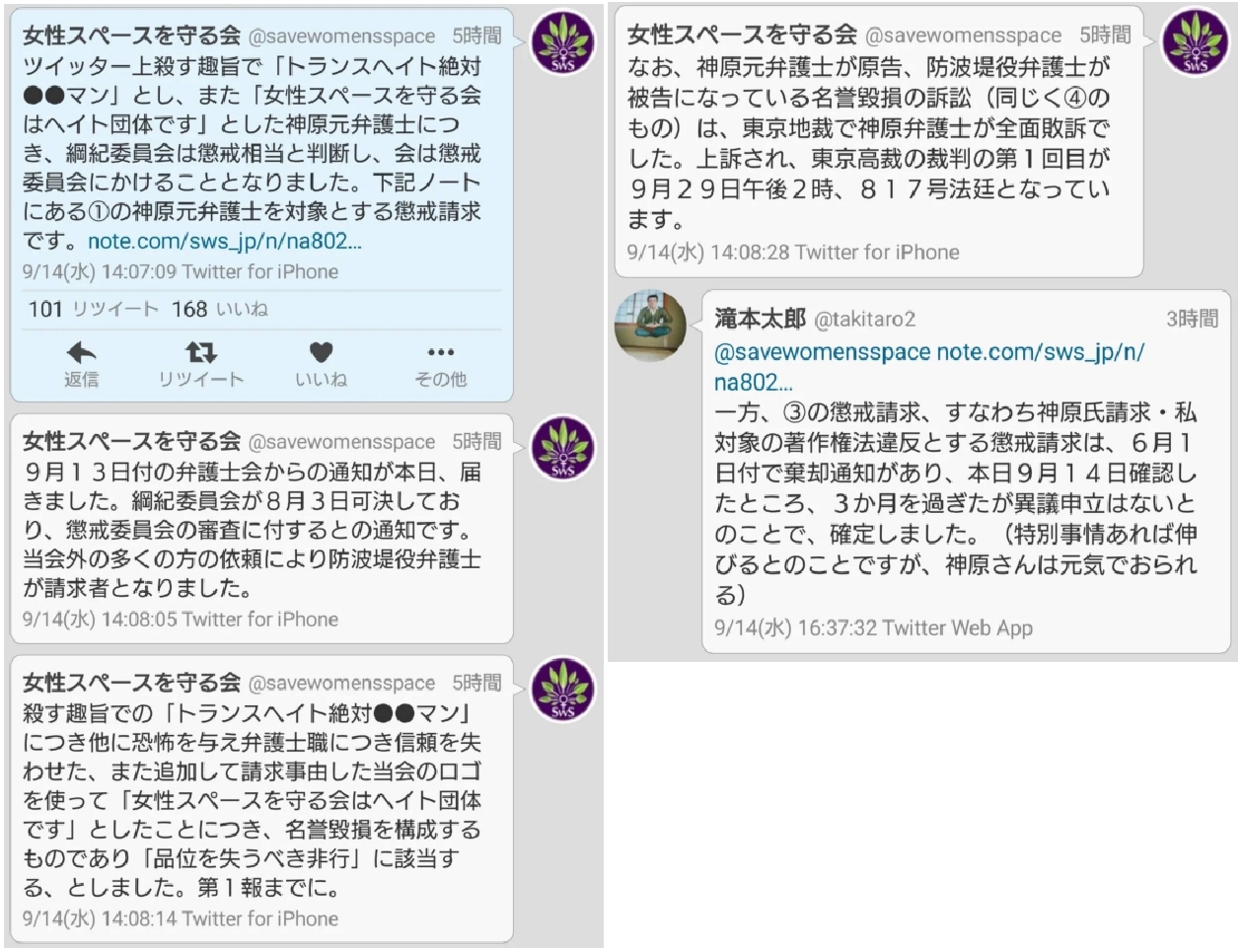

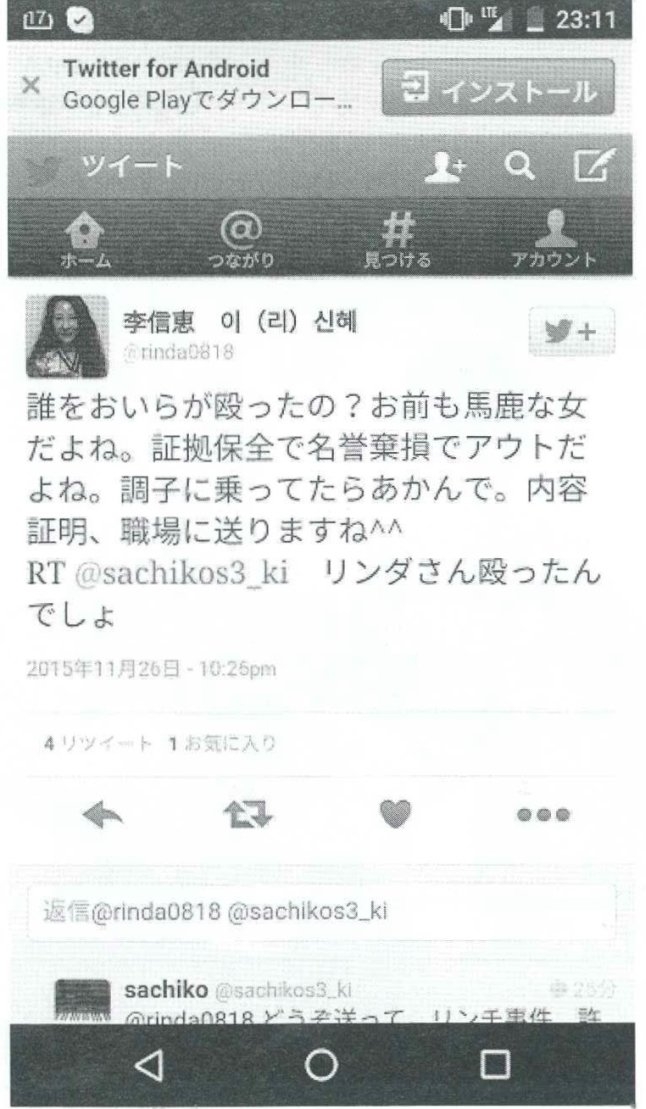

リンチについて尋ねた人には激しく恫喝

リンチについて尋ねた人には激しく恫喝

「被控訴人(注:李信恵)は、M(注:リンチ被害者。判決文では本名)が本件店舗に到着した際、最初にその胸倉を掴み、金とMが本件店舗の外に出た後、聞こえてきた物音から喧嘩になっている可能性を認識しながら、飲酒を続け、本件店舗に戻ってきたMが金からの暴行を受けて相当程度負傷していることを認識した後も、『殺されるなら入ったらいいんちゃう。』と述べただけで、警察への通報や医者への連絡等をしないまま、最後は負傷しているMを放置して立ち去ったことが認められる。この間、(李)普鉉(注:直接の加害者の一人)や伊藤(注:大介。リンチの現場に居合わせた者。のちに暴力事件を2度起こし逮捕、一審で有罪判決を受けている)は金(注:良平。最も暴行を働いた者)に対し暴力を振るわないよう求める発言をしているが、被控訴人が暴力を否定するような発言をしたことは一度もなく、被控訴人は、遅くともMが一度本件店舗内に戻った時点では、Mが金から暴行を受けた事実を認識していながら、殺されなければよいという態度を示しただけで、本件店舗外に出て金の暴行を制止し、又は他人に依頼して制止させようとすることもなく、本件店舗内で飲酒を続けていた。このような被控訴人の言動は、当時、被控訴人が金による暴行を容認していたことを推認させるものであるということができる(被控訴人の司法警察員に対する平成27年9月18日付け供述調書中には、男同士の喧嘩であり女の自分は止めに入ることができず、ただ店内にいることしかできなかった旨の供述部分があるが、被控訴人は、本件店舗内に戻ったMの様子から、Mが一方的に殴られていたことが明らかになった後も、伊藤など本件店舗内の他の男性に対し本件店舗外の様子をみたり、暴力を制止させたりするよう依頼することはしていない。)。」(同判決文7ページ~8ページ)

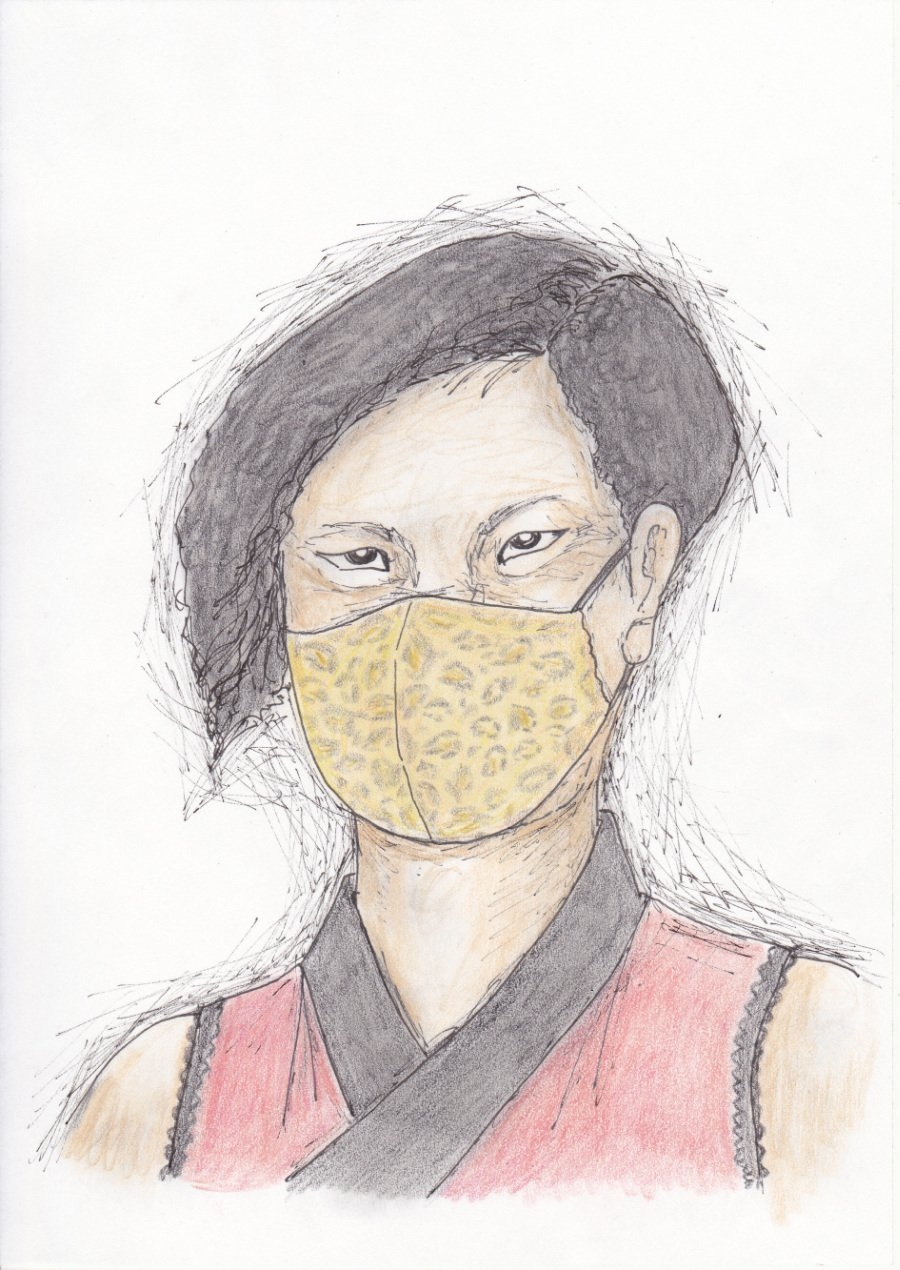

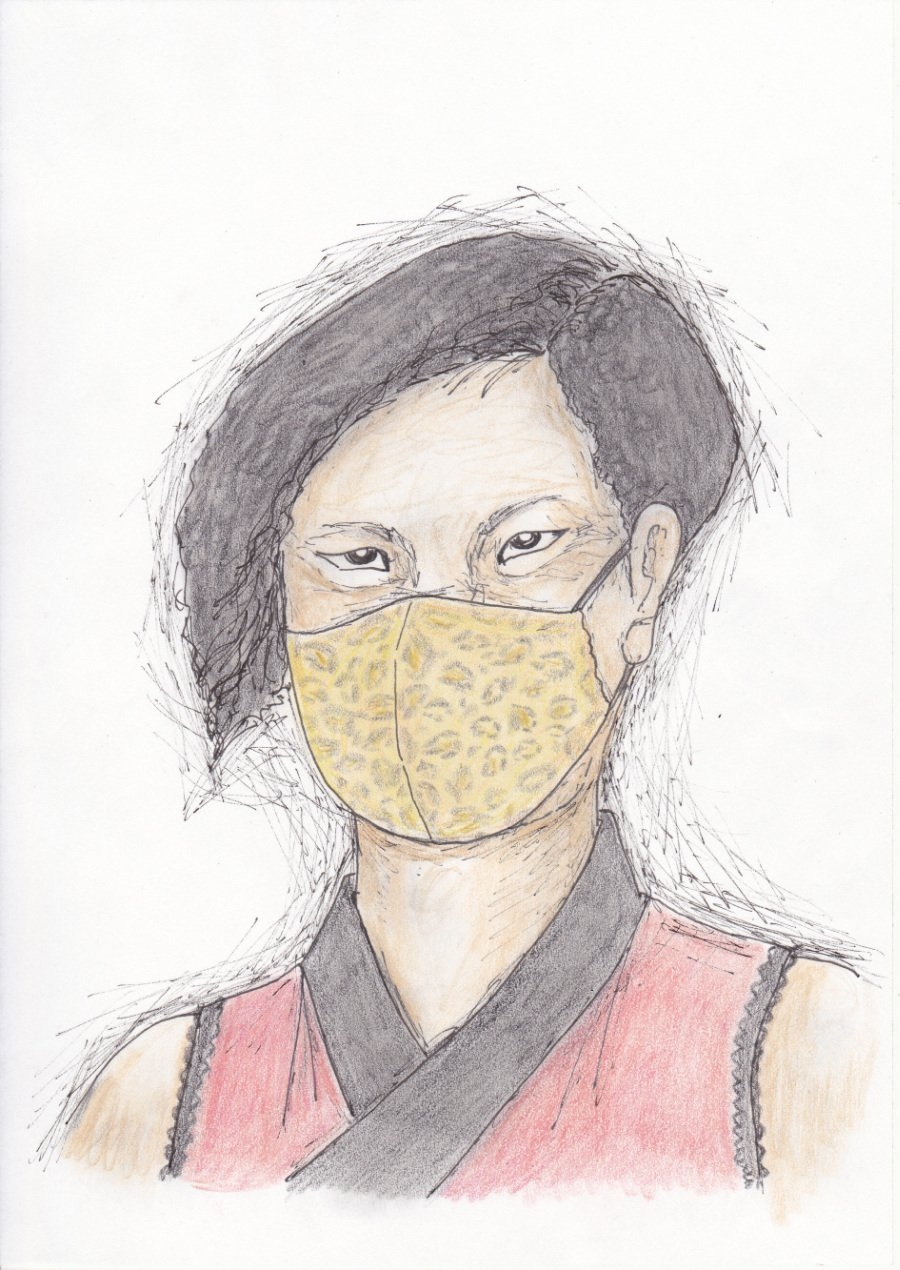

傍聴人が描いてくれたイラストにもイチャモン。特徴を掴んでよく描かれていると思うけど

傍聴人が描いてくれたイラストにもイチャモン。特徴を掴んでよく描かれていると思うけど

「被控訴人の本件傷害事件当日における言動は、暴行を受けているMをまのあたりにしながら、これを容認していたと評価されてもやむを得ないものであったから、法的な責任の有無にかかわらず、道義的見地から謝罪や補償を申し出ることがあっても不自然ではない。」(同11ページ~12ページ)

「被控訴人は、本件傷害事件と全く関係がなかったのに控訴人(注:鹿砦社)により一方的に虚偽の事実をねつ造されたわけではなく、むしろ、前記認定した事実からは、被控訴人は、本件傷害事件の当日、本件店舗において、最初にMに対して胸倉を掴む暴行を加えた上、その後、仲間である金がMに暴行を加えている事実を認識していながら、これを制止することもなく飲酒を続け、最後は、負傷したMの側を通り過ぎながら、その状態を気遣うこともなく放置して立ち去ったことが認められる。本件において控訴人の被控訴人に対する名誉毀損の不法行為が成立するのは、被控訴人による暴行が胸倉を掴んだだけでMの顔面を殴打する態様のものではなかったこと、また法的には暴行を共謀した事実までは認められないということによるものにすぎず、本件傷害事件当日における被控訴人の言動自体は、社会通念上、被控訴人が日頃から人権尊重を標榜していながら、金によるMに対する暴行については、これを容認していたという道義的批判を免れない性質のものである。」(同11ページ~12ページ)【注】被害者名は判決では本名ですが、ここでは「M」と表記。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

李信恵ら加害者らは、師走の寒空の下に激しいリンチで半殺しの状態のM君を一人放置し立ち去り(李信恵に人権の一欠片もない証拠だ!)、M君は必死でタクシーを拾い幸い自宅まで帰り着くことができました。異変に気づいたタクシーの運転手は料金を受け取らなかったそうです。(文中敬称略)

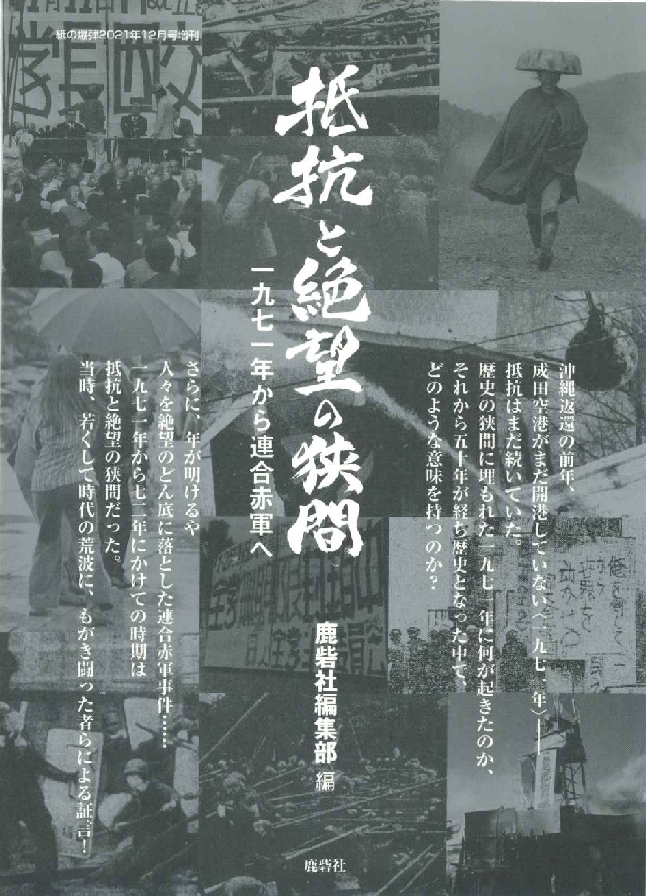

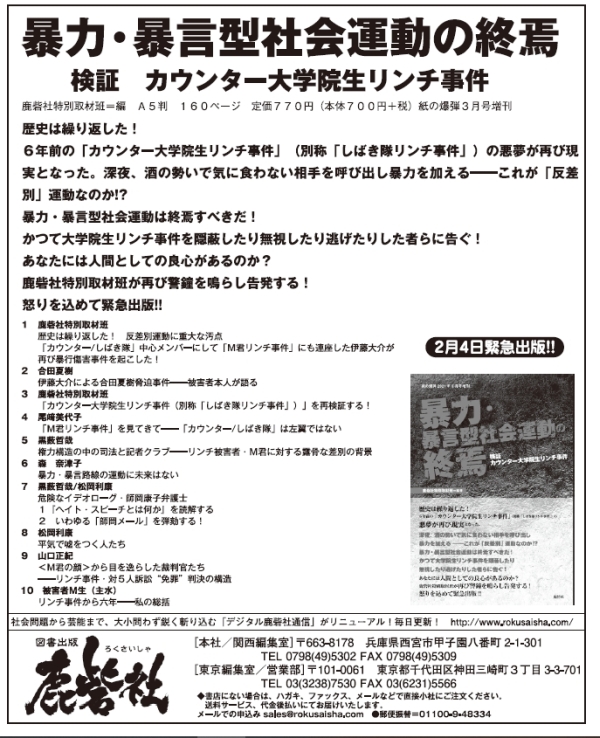

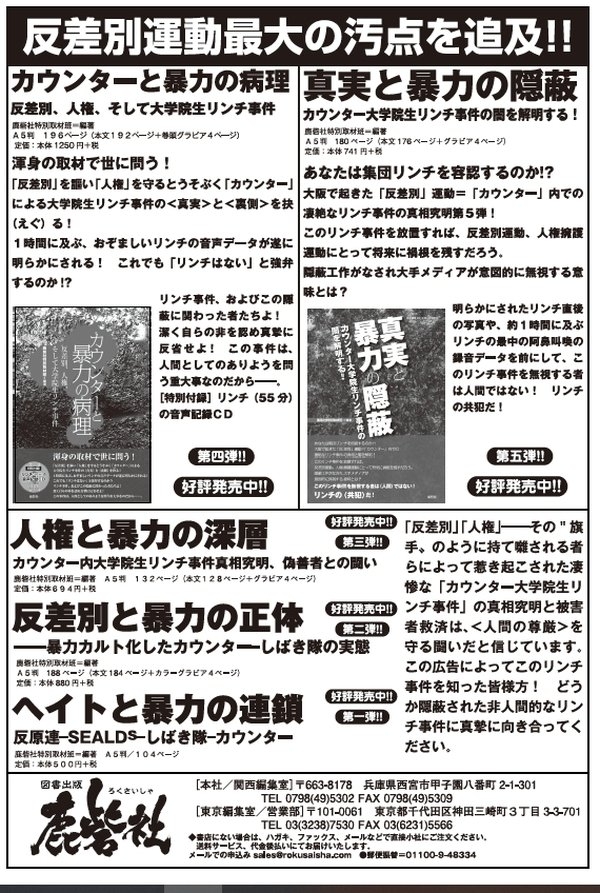

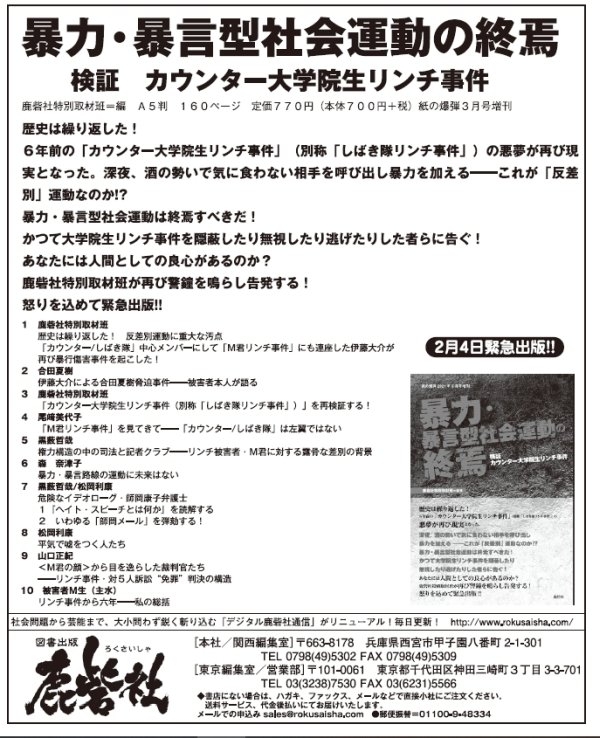

6冊のリンチ事件関連本。リンチ事件真相究明と共に現代の「反差別」運動の虚妄と問題点を解明

6冊のリンチ事件関連本。リンチ事件真相究明と共に現代の「反差別」運動の虚妄と問題点を解明

同上

同上