昨年12月24日、大阪ピースクラブで「冤罪と司法を考える集い」が開催された。そこでの井戸謙一弁護士のお話を全4回に分けて紹介する。

◆裁判官の立場から冤罪問題を考える

こんにちは、紹介いただきました井戸謙一です。色んな集会でお話させていただく機会がありますけど、今日のこの雰囲気はもう独特ですね(会場から笑い)。庶民のパワーというか、ごめんなさい、失礼な言い方かも知れないけれど、普段は「市民の方々」という風に声かけるんですけど、ここはなんか庶民のパワーが満ち溢れているという感じで、さすが大阪南部という風に思いました。私自身も堺の出身ですので非常に懐かしい思いをしてます。

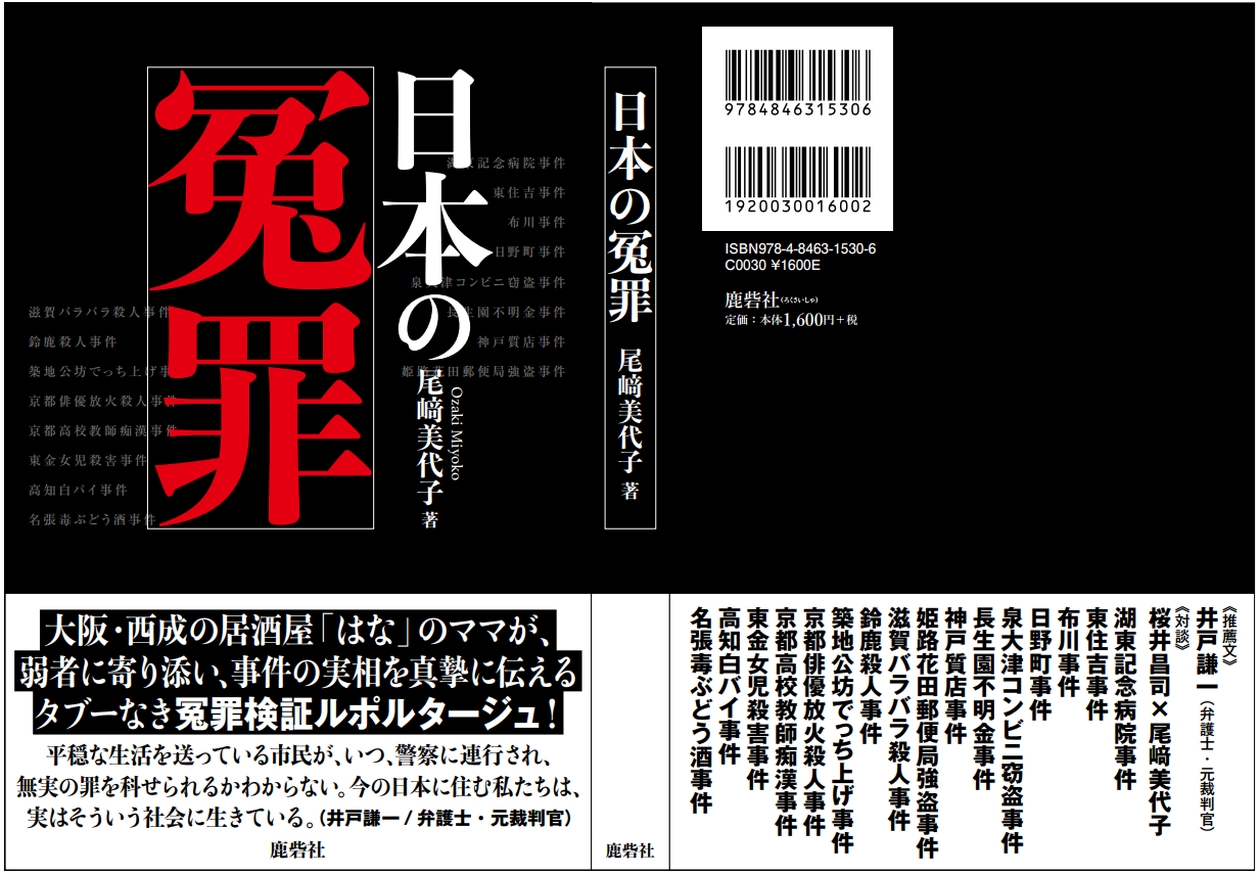

今日のこの集まりは、尾﨑さんから「出版の記念パーティをするから12月24日空いてますか?」と言われたので、「ハイハイ、空いてますよ」と言っただけで、行くとも何も言ってなかったと思うんですが(会場から笑い)、その後お出会いしたらチラシを渡されて、「こういう予定でやります」と見たら「井戸謙一弁護士の講演」となってまして、さすが、尾﨑さんのこの強引さがですね、やっぱこの本にも結実したのではないかなという風に思いました。

30分時間をいただいているので、何のお話をしようかと思ったのですが、冤罪問題について(本日)お話しされる方はおられると思うんですけど、やはり私でないと話せない事、すなわち裁判官の立場からどう見るかという事をお話します。

昨日もNHKで深夜、良い番組をやっていましたけれど、警察や検察の問題ももちろんあります。しかしやっぱり最後は裁判官の問題だと思うんですね。では、私の経験も踏まえて、裁判官の立場からどういう風に考えるかという事をちょっとお話させて頂ければという風に思いました。

◆無罪だと思っていながら有罪判決を書いたこと

私は、1979年に神戸地裁に任官し、神戸地裁からスタートして裁判官を32年間しました。ほとんどは民事事件だったんですけれど、若い頃は刑事事件もやっていました。神戸で2年、山梨県の甲府で2年、刑事事件をやっていますので、関西と関東の刑事事件の両方を経験しています。

無罪判決は2件書きました、1件は、皆さん覚えておられるかもしれませんが、「神戸祭り事件」という、暴走族が神戸祭りの時に新聞記者を車で轢いて殺したという殺人事件で、これは無罪判決で確定しました。

もうひとつは、当時、部落解放同盟が窓口一本化ということでずっと行政と間で揉めていた中で、公務員に怪我をさせたという事件で、無罪判決を下したこともあります。

一方で、無罪だと思っていながら有罪判決を書いたという事があります。袴田事件の一審の熊本裁判官が、自分は無罪だと思ったけれども、あとの2人に反対されて死刑判決を書いてしまった、それを亡くなられるまで一生悔やんでおられました。

◆大阪と東京の差異 ── 1980年代の刑事裁判の変質

私の事件は、公職選挙法違反、選挙の時の買収の事件でした。私は、この人の言っている事をどうしても嘘だと思えなくて、無罪を主張しました。しかし、あとの2人が有罪だという意見だったので、やむをえず有罪判決を書いたという、そういう苦い思い出があります。

若い判事補が、最初に刑事事件などに関わるかと言うと、逮捕状や勾留状といった令状なんですね。私は、大阪と東京と両方経験してますが、大阪は、裁判官の仕事というのは、捜査を抑制する事だと言われ、10件の勾留請求があったら1件は勾留却下する。それぐらいの割合で却下しないと裁判官の役割を果たしたことにならないと、そういう風に先輩から言われて、それを実行しようと思ってそれなりに努力してました。

ところが東京に行くと全く違うんですね。東京で若い判事補は全国に配属されるのですけれど、1年目に4カ月間東京地裁で研修しろと言われて東京地裁に行くと、もちろん令状も担当します。勾留請求10日間の身柄を拘束しますという勾留請求が来る。直接指導する先輩裁判官から「どうするの? 勾留するのか、却下するのか?」と聞かれる。

「この事件は却下しようと思います」と言うと、その部の一番偉い部総括判事の所へ連れていかれるんですね。部総括判事は「君、この事件を勾留却下すると聞いたけれどほんまか?」、「ほんま?」かて関西弁では言いませんけど(会場から笑い)、聞かれるわけです。

そして「どうしてだ?」と。「これこれこういう事で勾留要件はないと思います」というと「いや、こんなものはこういう風に考えるのが当たり前だ」という事で押さえつけられる。

もちろん、決めるのは担当裁判官ですから、(部総括判事の意見を)はねのけて勾留却下する事も可能ですが、若いぺーぺーの判事補には、大ベテランの部総括判事の意見を押し切って勾留却下するのは非常に難しい。そういう事で、検事が請求してきた勾留を裁判官はその通り認めるのが当たり前だという感覚を身につけさせられるんですね。

一方で当時、大阪は違っていたのですけれど、そういう東京式のやり方が1980年代にどんどん全国を席巻していきます。1989年に平野龍一という刑事訴訟法の大学者が、その時点で「日本の刑事裁判はもう絶望的だ」ということを言われた。刑事裁判というのはもう、裁判官が有罪か無罪かを決める場では無くなっている。検事が起訴してきたことにお墨付きを与える場になってしまっているという事を言われていました。

その後かなり時間が経過して、裁判員裁判なども始まって少しは変わってきたかも知れないけれども、基本的に変化はないのではないかと私は思っています。

◆日本の刑事司法の構造的問題 ──「当事者主義」の問題点

では、「日本の刑事司法の構造的問題はどこからきているのか?」という話をします。戦前の古い話になりますけど、第二次世界大戦前はドイツの法律に則って「職権主義」で裁判官が刑事裁判を自分の職権、権限でどんどん進めるというやり方でした。

警察や検事が集めてきた証拠は全部裁判所に引き取る。裁判官は全部の記録を見て、裁判を自分の職権で進める。そういう職権主義のもとに治安維持法違反だという事で、社会主義者だけではなくて、民主主義者や政府に抵抗するような人間をどんどんしょっ引いて治安維持法違反で処罰をした。裁判官がそういう事をしたわけです。

で、戦後はそれが見直されて、もっと民主的な刑事裁判にしなきゃいけないという事で、アメリカ式のやり方が導入された。それが「当事者主義」です。当事者主義というのは、裁判官は先入観を持ってはいけない。法廷で出された証拠だけで判断しなければいけない。検事は有罪だと主張する、弁護人は無罪だと主張する、それぞれが主張を裏付ける証拠を裁判に提出する。裁判官はその証拠だけを見て判断する、それが当事者主義なんですね。

「起訴状一本主義」とも言って、裁判官は裁判が始まるまでは起訴状しか見てはいけない。それ以外は一切、何も見てはいけないという仕組みです。今の日本の刑事裁判でもそうです、これは一見、公平で確かに真実を究明するのに良さそうな手続きのようにみえるのですけれど、致命的な誤りがあった。というのは、訴訟法上は、検事側と弁護人側は対等なのですが、実際の力には圧倒的な差があるわけです。まず警察が捜査して、色んな証拠は捜索差押えでごっそりと持っていく。何十人という捜査員をひとつの事件に担当させる事もできるし、膨大な予算をかけることもできる。

一方、弁護人は、そのあとで被疑者から依頼をされて、その事件の事を調べだすわけですが、重要な証拠は全部警察に持っていかれているし、人的にもたいていは弁護士が1人か2人でやるわけです。お金もない、貧しい人の場合は弁護料も払えない事もいくらでもあるわけで、力に圧倒的な差がある。

ほとんどの証拠は検事側が持っているのに、検事は有罪だと考え、それを裏付ける証拠だけ裁判所に提出すればいい。検事が持っている証拠の中には、被告人を無罪だと裏付ける証拠はいっぱいあるかも知れない。おそらくそういう事が多いと思うのだけれど、それらを提出する義務がない。圧倒的に検事が有利なんですね。

だから当事者主義というのを形式だけ持ってきたのです。裁判所に証拠を提出することを「証拠開示」といいますが、弁護側が検事側に検事の手持ち証拠を見せろと言う権利を認めるべきだと、これが今の再審法改正の大きなテーマなのですが、弁護側に証拠開示の権利を規定しなかった。検事は法律で義務付けられていないようなものをしませんという主義で、弁護人が手持ち証拠を見せろと言っても検事は見せないわけです。裁判官もそんな事は法律に書かれてないから検事にも命じない。その圧倒的な力の差がそのまま刑事裁判で是正されることなく、ほぼ今日まできてるわけです。

一般の刑事裁判は、それでも証拠開示の権利っていうのが裁判員制度が入った時に少し作られたんですけど、再審についてはそれがまったく無い。だから今でも検事の手元に無罪を裏付けるような証拠があってもそれは容易なことで出てこない、そういう不正義が今でもまかり通っている、これが戦後の刑事訴訟法を作った時の大きな問題で、それが未だに後を引いてる、問題解決できていないという事です。(つづく)

◎[参考動画]冤罪と司法を考える集い(大国町ピースクラブ)/たぬき御膳のたぬキャス(2023.12.24)

◎井戸謙一《講演》「冤罪」はなぜ生まれるか 元裁判官の経験から

〈1〉80年代、刑事裁判の変質

〈2〉青法協問題と日本会議

〈3〉湖東記念病院事件の西山美香さんの場合

〈4〉代用監獄、弁護士立ち合い、人質司法という問題