カウアンオカモトという青年の登場によって「性加害」という表現が爆発的に広まったと思う。

彼の証言によれば、しかるべき場所で喜多川氏から「マッサージしてあげる」と言われて、素直にその好意に応じたところ、マッサージする手が上半身から次第に下半身に、そして下腹部の性器にまで達したということなのであるが……。

しかし、その先がはっきりしない。マッサージの延長行為の末に、カウアン君の性器はしかるべき反応を示したのか、それとも無反応であったのか。もしこの問題が裁判で争われるとすれば、そこが肝であると思われる。

ただ、どちらにせよ、私にはそれが「性加害」と言えるほどの事態であったとは、残念ながら思えない。無理矢理しかるべきでない場所に引きずり込まれて、暴力的に衣服を剥がされてレイプされたというわけではない。

それを「性加害」と言い切ってしまうと、刑法上の犯罪行為であるというイメージを、聞く者の耳に与えてしまう。

さらに不思議なのは、カウアン君がジャニー喜多川の性癖を知らずに、ジャニーズ事務所の合宿所のようなスペースで想定外の行為を強いられて傷ついたという証言をしていることである。

はっきり言って耳を疑う証言である。ジャニーズ事務所でその種のいかがわしい行為が行われているという醜聞は、国民的常識とまでは言わないが、1970年代後半にはもう少なくとも私の周囲には知らない者はいなかった。

ジャニーズ事務所に所属するタレントのファンの間でさえ、その噂は公然と囁かれていた。郷ひろみのファンだった女性は、私に向かって「それが芸のこやしになっているんだから、それでいいんじゃないんですか」と言い切った。彼女の表情から不快感は全く感じられず、むしろ必要枠として評価したいという気持ちが伝わってきた。

そこまで広まった噂の真相をカウアン君が知らずにジャニーズ事務所に身を寄せたとしたら、あまりにも無防備であったと言わなければならない。「自己責任」という嫌な言葉が口をついて出そうにもなる。

今回の騒動に関して「僕には楽しい思い出しか残っていない」と田原俊彦が語っていたそうだが、タレント志望のジュニアの多くもジャニー喜多川の愛玩物となることを覚悟して(あるいは甘受するつもりで)その場に身を置いたと思われる。そこを通らなければ、デビューさせて貰えなかったそうだから。

解散してしまったSMAPの木村拓哉と中居正広はジュニアの時代に在学していた都立代々木高校で、周囲が心配するほどの犬猿の仲であったという。かなり遠くからでもお互いの存在に気づくと、しばらくの間にらみ合っていたというほど険悪な関係であったと、当時同校に在学していた女子高校生が語っていた。2人の不仲の原因が、ジャニー喜多川の寵愛を競う争いであったことは明らかだったという。

その話も、後に2人がSMAPというグループのメンバーとしてデヴューすることになった途端に和解してしまうと「個人的な感情を棄てて仕事に徹する……さすがプロだ」という美談にすり替わってしまったようだが。

概してジャニタレファンは、鷹揚で包容力に富んでいる。木村拓哉が工藤静香と結婚するというニュースが流れた時、彼のファンの多くは「何であんなヤンキーと一緒になるの!」と激しい怒りを露わにしたが、それでもファンであることをやめようとはしなかった。

カウアン君の突然の告発にも動じる気配はない。逆にカウアン君のことを「被害妄想っていうか、被害者意識が過剰なのよね。かわいそうな人ね」と同情したり、「ああいう人はジャニーズでは例外でしょう」と完全に自分の意識から排除したりする。

その反面、カウアン君を「日本の恥」と切り棄てたデヴィ夫人に対しては「お前こそ。日本の恥だ」「お前だって。元は高級売春婦じゃねえか」「地位と名誉が欲しくて、色仕掛けで某国の大統領夫人にまで成り上がったくせに」と、何もそこまでいと言いたくなるほどの悪罵を投げつける。「吐いた唾は飲まんとけよ」という映画『仁義なき戦い』の名ゼリフを彷彿とさせる言い草ではないか……

しかし、「日本の恥」というデヴィ夫人の表現を、必ずしも不適切だと私は思わない。カウアンは今まで恥ずかしくてとても言えなかった心の傷をジャーナリスト相手に堂々と公表し、ついに国連にまでその「性加害」問題が取り上げられるに至った。

それは確かに「日本の恥」を世界に晒す行為であると言えるだろう。だが、「恥をかけ、とことん恥をかけ」というアントニオ猪木の警句を実践したと解釈すれば、勇気ある行動と言えなくもない。

昭和のプロレスの悪役の如く、未だにマスコミに重宝されているデヴィ夫人としては、憎まれ役は自分の本領と自覚しているに違いない。「日本の恥」という表現は、意地悪な悪女が純朴な青年をイジメている演出に沿ったものであるに違いない。むろん彼女自身の演出である。

そして、ラストシーンは、闇の奥に潜んだまま鬼籍に入ったジャニー喜多川を、死後世界史に稀代の変人として名を連ねることになると、筆者は予想するのである。

そしていつか、彼の名声と共に「性加害」という言葉も軽い恋愛感情を示す表現になっているのではないかと思う。(つづく)

◎板坂 剛 ジャニーズよ 永遠なれ(全3回)

〈1〉死して尚、放たれる威光

〈2〉「性加害」という表現への疑問

本稿は『季節』2023年秋号掲載(2023年9月11日発売号)掲載の同名記事を本通信用に再編集した全3回の連載記事です。

▼板坂 剛(いたさか・ごう)

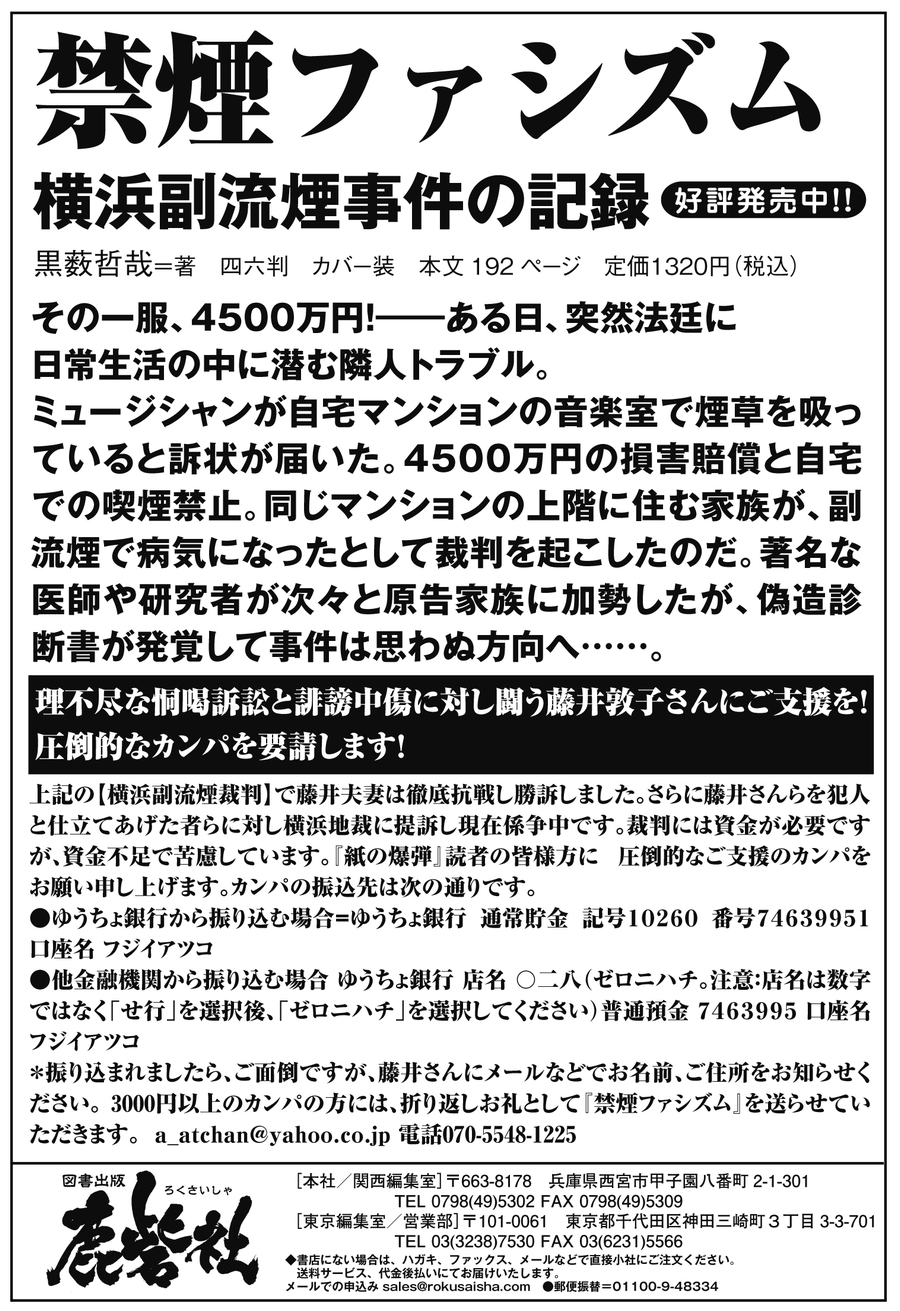

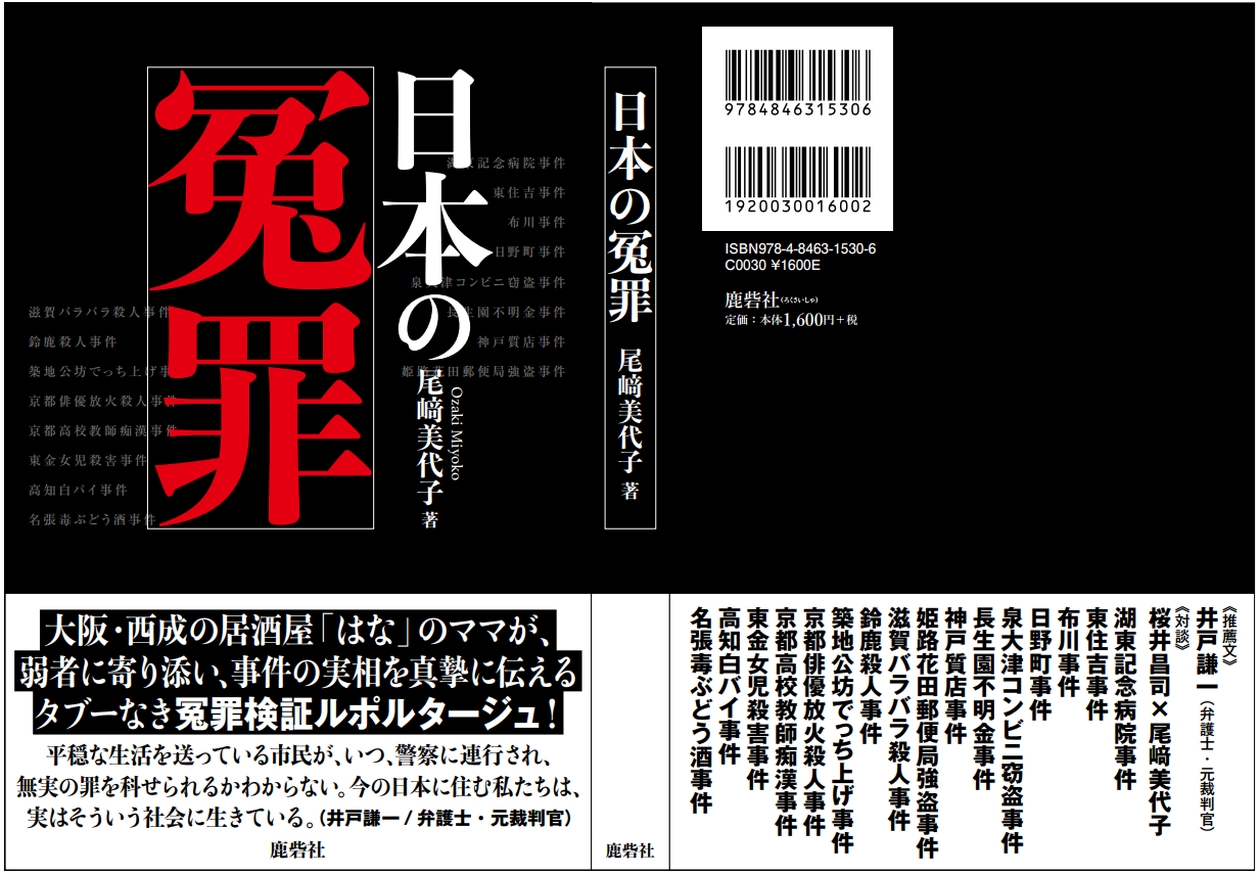

作家、舞踊家。1948年福岡県生まれ、山口県育ち。日本大学芸術学部在学中に全共闘運動に参画。鹿砦社より『三島由紀夫と1970年』(2010年、鈴木邦男との共著)、『三島由紀夫と全共闘の時代』(2013年)、『三島由紀夫は、なぜ昭和天皇を殺さなかったのか』(2017年)、『思い出そう! 1968年を!! 山本義隆と秋田明大の今と昔……』(紙の爆弾2018年12月号増刊)等多数。

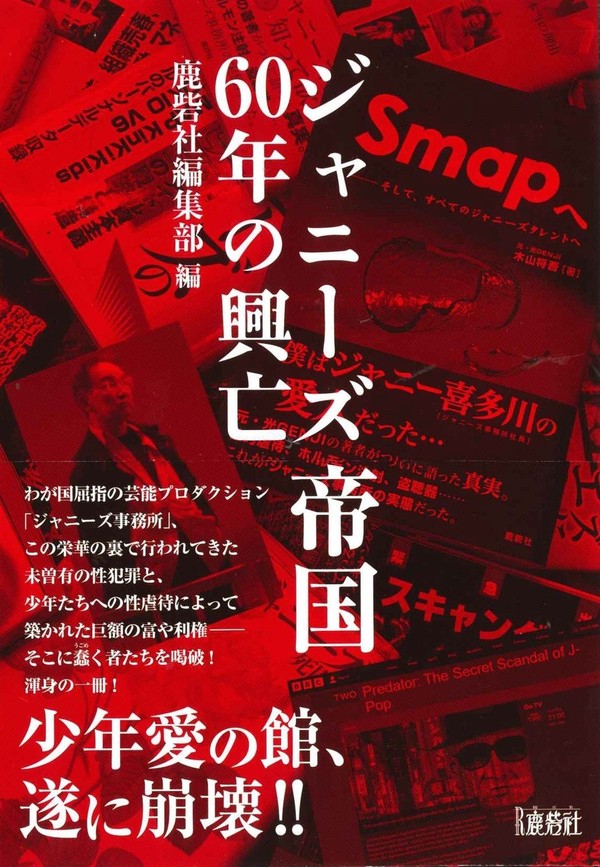

Ⅰ 苦境に立たされるジャニーズ

2023年はジャニーズ帝国崩壊の歴史的一年となった!

文春以前(1990年代後半)の鹿砦社のジャニーズ告発出版

文春vsジャニーズ裁判の記録(当時の記事復刻)

[資料 国会議事録]国会で論議されたジャニーズの児童虐待

Ⅱ ジャニーズ60年史 その誕生、栄華、そして……

1 ジャニーズ・フォーリーブス時代 1958-1978

2 たのきん・少年隊・光GENJI時代 1979-1992

3 SMAP時代前期 1993-2003

4 SMAP時代後期 2004-2008

5 嵐・SMAPツートップ時代 2009-2014

6 世代交代、そしてジュリー時代へ 2015-2019

7 揺らぎ始めたジャニーズ 2020-2023