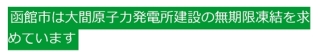

函館市HPより 函館市HPより 9月6日北海道を大地震が襲った。295万世帯が停電し、泊原発は緊急停止した。現地の様子を調べようと各自治体のホームページを閲覧していると、函館市のホームページ に驚かされる文字があった。

そうだった。函館市は大間原発の建設停止を求めて、前代未聞、市が国や電源開発を提訴し、建設の差し止めを求める訴訟が提起されている。同訴訟の弁護団に加わっている井戸謙一弁護士は「初めてのケースですので、どういう審議になるかわかりませんが、画期的な提訴だと思います」と東京地裁で語ってくれていた。

提訴に至る考え方を説明した工藤壽樹函館市長の説明 が、簡潔でわかりやすい。

このような姿勢が、住民の生命財産を守る責任者としては、至極原則的な考え方であろう。しかしながら、多くの都道府県や知町村長は、ごく原則的な判断もできずに、住民を危険に直面させている。

函館市HPより ◆吉原毅さん(原自連会長)の特別寄稿「広瀬さん、それは誤解です!」

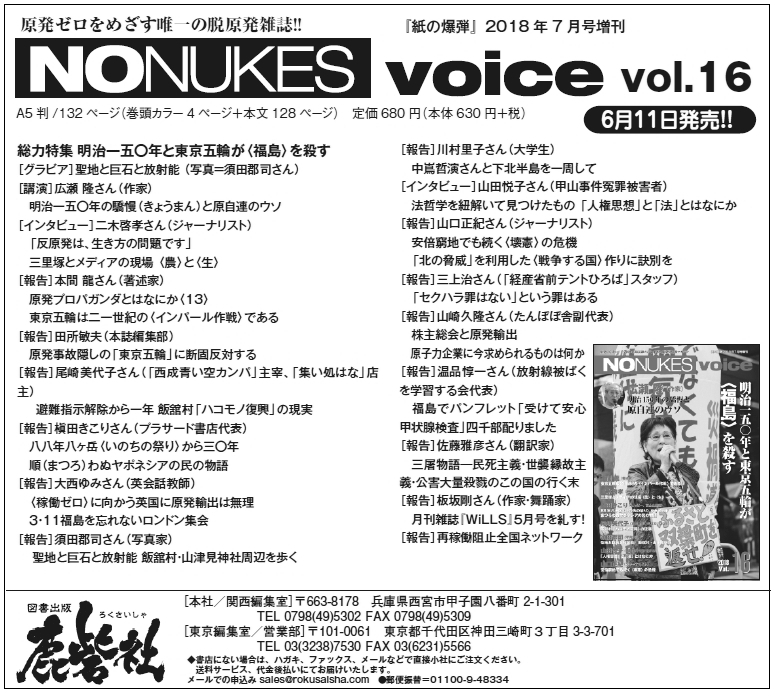

そんな中、本日9月11日、『NO NUKES voice』17号が発売される。「フクシマを忘れることなく多角的に」の編集方針に揺らぎはない。

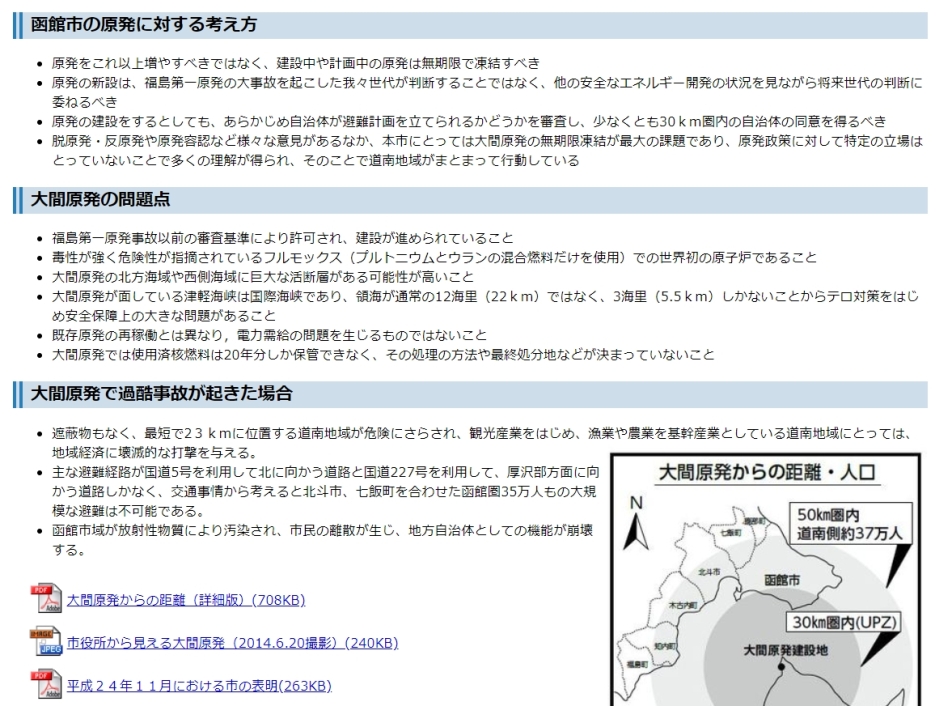

本号巻頭では前号16号で広瀬隆さんが展開した「原自連(原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟)」への問題提起に対する吉原毅さん(原自連会長)からの対論的論考「広瀬さん、それは誤解です!」を特別寄稿として掲載させていただいた。メガソーラー等の自然エネルギーへの過度の依拠の危険性を指摘した広瀬隆さんに、城南信用金庫理事長時代から「反原発」に様々な取り組みをしてこられた吉原さんが「誤解を解く」解説を丁寧に展開されている。加えて木村結さん(原自連事務局次長)にも吉原さんの論をさらに補強する論考「原自連は原発ゼロのために闘います」をご寄稿いただいた。

吉原毅さん(原自連会長)の特別寄稿「広瀬隆さん、それは誤解です!」(『NO NUKES voice』17号より) ◆高野孟さんの「安倍政権はいつ終わるのか? なぜ終わらないのか?」

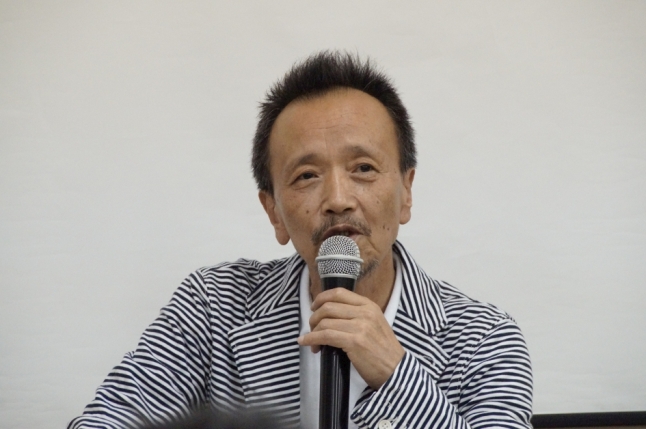

高野孟さんの「安倍政権はいつ終わるのか? なぜ終わらないのか?」は読んでいると少し重たい気分にさせられるかもしれない。畢竟特効薬などなく、わたしたち個人が考え、行動する以外に回答はないのかもしれない。

高野孟さんの「安倍政権はいつ終わるのか? なぜ終わらないのか?」(『NO NUKES voice』17号より) ◆蓮池透さんと菊池洋一さん──二人の元当事者が語る「原発の終わらせ方」

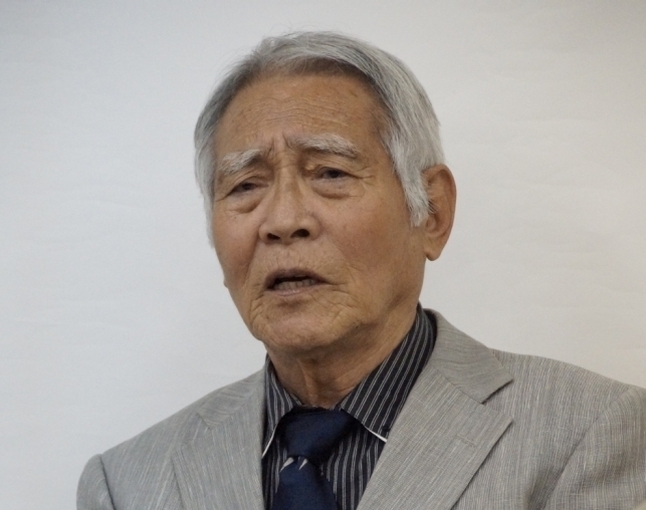

蓮池透さん(『NO NUKES voice』17号より) 蓮池透さんは、拉致被害者の家族であり、東京電力の社員であった21世紀初頭日本を取り巻いた政治事件の中心に、偶然にも居合わせた人物だ。蓮池さんは東電を定年前に退職した。3・11以来東電には様々な怒りを感じておられる。蓮池さんご自身福島第一原発の3号機と4号機に勤務していたご経験の持ち主で、今回初めて明かされるような驚くべき杜撰な現状が語られる。「東京電力は原発を運転する資格も余力もない」は故吉田昌郎所長とも親しかった蓮池さんのお話は必読だ。

菊池洋一さんは元GE技術者の立場から、やはり原発建設がいかに、問題を孕んでいたのか、を解説してくださっている。簡潔に言えば「いい加減」なのである。しかしながら菊池さんのお話からも、現場の技術責任者でなければ知り得ない、驚愕の事実がいくつも暴露される。

菊池洋一さん(『NO NUKES voice』17号より) ◆本間龍さん「東京五輪は二一世紀のインパール作戦である」〈2〉

本間龍さんの連載「原発プロパガンダとは何か?」は今回も東京五輪の問題を鋭くえぐり出している。「国民総動員」の様相を見せだした「ボランティア」と称する「無償労働」の問題と意義を今回も徹底的に解析していただいた。「反・脱原発と東京五輪は相容れない」編集部の代弁をしていただいた。

◆何度でも福島の声を──井戸川克隆さん(元双葉町町長)、吉沢正巳さん(希望の牧場)

元双葉町町長の井戸川克隆さんの「西日本の首長は福島から何を学んだか」は鹿児島県知事三田園をはじめとする西日本、とりわけ原発立地現地行政責任者に対して、匕首を突きつけるような、厳しい内容だろう。冒頭ご紹介した函館市との対比が極めて不幸な形で鮮明になろう。

「吉沢正巳さんが浪江町長選挙で問うたこと」は「希望の牧場」で奮闘し続ける吉沢さんからの、吉沢さんらしい問題提起だ。行動のひと吉沢さんは浪江町長選挙に出馬した。浪江役場前には「おかえりなさい、ふるさと浪江町へ」の横断幕が掲げられてる。対して、吉沢さんは「除染してもサヨナラ浪江町」の看板を掲げる。この一見対立していそうで、不和解のように見えるメッセージを吉沢さんは「どちらも正しい」と語る。そのことの意味は?吉沢さんが闘った町長選はどのようなマニフェストだったのか?

希望の牧場・吉沢正巳さん(『NO NUKES voice』17号より) ◆佐藤幸子さんの広島・長崎報告と伊達信夫さんの《徹底検証》「東電原発事故避難」これまでと現在

「広島・長崎で考えた〈福島の命〉」は事故発生直後から、対政府交渉などの先頭に立ち続けてきた佐藤幸子さんの広島・長崎訪問記である。被災者の間に生じる(生じさせられる)軋轢を乗り越えて、お子さんの成長を確認しながら広島と長崎に原爆投下日にその身をおく、福島原発事故被災者。70余年の時をたがえて交わる被災者と、被災地のあいだには何が生じたのだろうか。

伊達信夫さんの《徹底検証》「東電原発事故避難」これまでと現在(その1)では、事故後の避難で何が問題だったのかの実証的な指摘が詳細に分析される。7年が経過して、記憶もおぼろげになりがちな事故の進行と非難の実態が、時系列で再度明らかにされる。

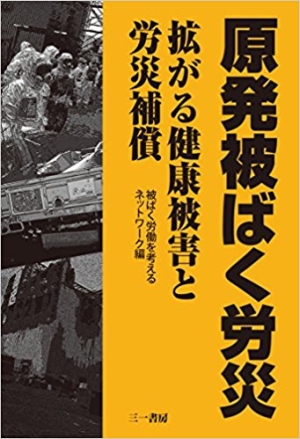

佐藤幸子さんの広島・長崎報告(『NO NUKES voice』17号より) 黒田節子さんが書評した『原発被ばく労災 拡がる健康被害と労災補償』(三一書房2018年6月) ◆黒田節子さんによる書評『原発被ばく労災 広がる健康被害と労災補償』

『原発被ばく労災 広がる健康被害と労災補償』(三一書房)を解説的に紹介してくださるのは黒田節子さんだ。

「首都圏でチェルノブイリ型事故が起きかねない 東海第二原発再稼働が危険な理由」を山崎久隆さんが解説する。ここで事故が起きたら東京は壊滅する=日本は終わる。それでも東海第二原発を再稼働する道を選ぶべきであろうか。

「セミの命も短くて…」は三上治さんのが経産省前テント村で生活するうちに、四季の移ろいに敏感になった、三上さんの体験記だ。ビルとコンクリートだらけの、霞が関の地にだって季節の変化はある。当たり前のようで、重要な「気づき」を三上さんが語る。

「赤ちゃんの未来は、人間の未来――国家無答責とフクシマ」(山田悦子が語る世界〈1〉)は本号から連載を担当していただく山田悦子さんによる論考である。「国家無答責」の概念は国家としての日本を理解するうえで欠くことができない重要な概念だ。山田さんは長年の研究で独自の「法哲学」を確立された。次号以降も本質に迫るテーマを解説していただく。

横山茂彦さんの「われわれは震災の三年前に、3・11事故を『警告』 していた!」は雑誌編集者にして、多彩な著作を持つ横山さんを中心に、東京から札幌まで1500キロを自転車で走りながら、原発に申し入れ書を提出するなどの行動が行われていた報告である。横山さんの多彩な興味範囲と行動力にはひたすら驚かされるばかりだが、このような人がいるのは、誠に心強い。

◆板坂剛さんと佐藤雅彦さん

板坂剛さんの「『不正論』9月号を糺す!」(『NO NUKES voice』17号より) 板坂剛さんの「『不正論』9月号を糺す!」は、芸風が安定してきた板坂による、例によって「右派月刊誌」へのおちょくりである。大いに笑っていただけるだろう(闘いにユーモアは必須だ!)。

佐藤雅彦さんの「政府がそんなに強硬したけりゃ民族自滅の祭典2020東京国際被爆祭をゼネストで歓迎しようぜ!」。佐藤さんの原稿はいつも下地になる資料が膨大にあり、事実や史実を示したうえで、最後に「佐藤流」のひねりで「一本」を取る。「板坂流」とは異なり、読者にも解読力が求められるが、内容はこれまたユーモアに満ちた批判である。

その他全国各地の運動報告や読者からのご意見も掲載し、本号も全力で編纂した。

▼田所敏夫(たどころ としお)

本日発売開始!『NO NUKES voice』Vol.17 被曝・復興・事故収束 ── 安倍五輪政権と〈福島〉の真実

———————————————————–

『NO NUKES voice』vol.17

———————————————————–

被曝・復興・事故収束 安倍五輪政権と〈福島〉の真実

[グラビア]サン・チャイルド/浪江町長選「希望の牧場」吉沢正巳さん抗いの軌跡 鈴木博喜 さん)

[特別寄稿]吉原 毅 さん(原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟=原自連 会長)広瀬さん、それは誤解です!

[特別寄稿]木村 結 さん(原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟=原自連 事務局次長)原自連は原発ゼロのために闘います

[追悼]編集部 志の人・納谷正基さんを悼む

[報告]高野 孟 さん(インサイダー編集長/ザ・ジャーナル主幹)安倍政権はいつ終わるのか? なぜ終わらないのか?

[講演]蓮池 透 さん(元東京電力社員/元北朝鮮による拉致被害者「家族会」事務局長)東京電力は原発を運転する資格も余力もない

[講演]菊地洋一 さん(元GE技術者)伝説の原発プラント技術者が語る「私が原発に反対する理由」

[報告]本間 龍 さん(著述家)東京五輪は二一世紀のインパール作戦である〈2〉

[講演]井戸川克隆 さん(元双葉町町長)西日本の首長は福島から何を学んだか

[報告]鈴木博喜 さん(ジャーナリスト/『民の声新聞』発行人)希望の牧場・希望の政治 吉沢正巳さんが浪江町長選で問うたこと

[報告]佐藤幸子 さん(福島診療所建設委員会代表)広島・長崎で考えた〈福島のいのち〉

[報告]伊達信夫 さん(原発事故広域避難者団体役員)《徹底検証》「東電原発事故避難」これまでと現在〈1〉その始まり

[書評]黒田節子 さん(原発いらない福島の女たち)『原発被ばく労災 拡がる健康被害と労災補償』

[報告]山崎久隆 さん(たんぽぽ舎副代表)首都圏でチェルノブイリ型事故が起きかねない 東海第二原発再稼働が危険な理由

[報告]三上 治 さん(「経産省前テントひろば」スタッフ) セミの命も短くて……

[報告]山田悦子 さん(甲山事件冤罪被害者)山田悦子が語る世界〈1〉赤ちゃんの未来は、人間の未来──国家無答貴とフクシマ

[報告]横山茂彦 さん(著述業・雑誌編集者)われわれは三年前に3・11原発事故を「警告」していた! 環境保全をうったえる自転車ツーリング【東京―札幌間】波瀾万丈の顛末

[報告]板坂 剛 さん(作家・舞踊家)『不・正論』9月号を糺す!

[報告]佐藤雅彦 さん(翻訳家)政府がそんなに強行したけりゃ

[報告]再稼働阻止全国ネットワーク 首都圏の原発=東海第二原発の再稼働を止めよう

《首都圏》柳田 真 さん(たんぽぽ舎、再稼働阻止全国ネットワーク)原発事故 次も日本(福島のお寺の張り紙)

《福島》春木正美 さん(原発いらない福島の女たち)モニタリングポスト撤去について・第二弾

《原電》久保清隆 さん(再稼働阻止全国ネットワーク)日本原電は、社会的倫理の欠落した最低の会社だ!

《規制委》木村雅英 さん(再稼働阻止全国ネットワーク)核分裂「湯沸し装置」をやめよう ~とうとう東海第二設置許可を認可する規制委、第五次「エネ計」で原発推進する経産省~

《地方自治》けしば誠一 さん(反原発自治体議員・市民連盟事務局次長、杉並区議会議員)全国自治体議員・市民の連携で安倍政権の原発推進に歯止めを!

《福井》木原壯林 さん(「原発うごかすな!実行委員会@関西・福井」)原発の現状と将来に関わる公開質問状を 高浜町長、おおい町長、美浜町長に提出

《島根》芦原康江 さん(さよなら島根原発ネットワーク)島根原発3号機の適合性審査申請に対する了解回答は撤回すべきだ!

《伊方》秦 左子 さん(伊方から原発をなくす会)二〇一八年九月原発のない未来へ 伊方原発再稼働反対全国集会

《玄海》吉田恵子 さん(原発と放射能を考える唐津会)原発は止め、放射性廃棄物は人から離し測定して監視し地下に埋めても修復できる体制を

《読書案内》天野惠一 さん(再稼働阻止全国ネットワーク)『言論の飛礫(つぶて)─不屈のコラム』(鎌田慧・同時代社)

『NO NUKES voice』vol.17https://www.amazon.co.jp/dp/B07GW4GYDC/