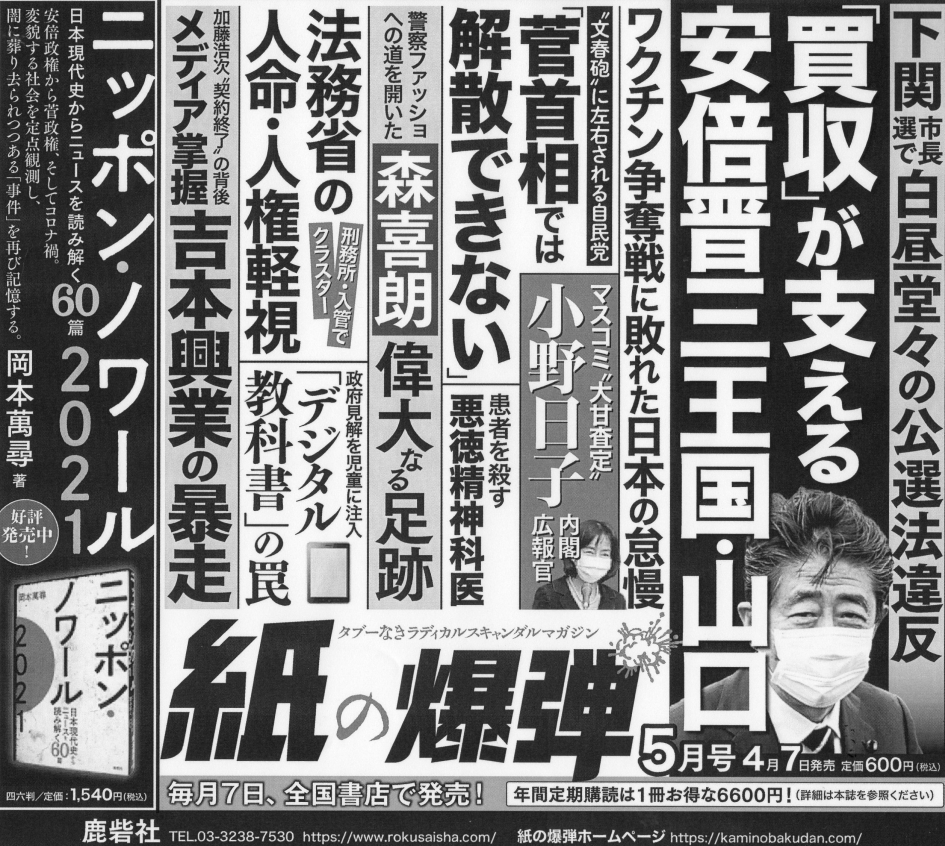

緊急事態宣言期間の4月25日から5月11日までの後楽園ホールで開催予定だったイベントは延期、開催地を変更といった苦労が続く模様。

期間をギリギリ逃れた24日の「NKB 2021 必勝シリーズ 2nd」はTwitCasting生放送を交えて無事終了。

今回の興行は40歳以上が4名出場、30歳代が8名出場と、高年齢が目立った。最年少は16歳の2名。

メインイベンター笹谷淳はNKBウェルター級3位にランクし、まだ王座を目指す超遅咲きの46歳。後半失速は王座へ課題の残る判定負け。

◎NKB 2021 必勝シリーズ 2nd / 4月24日(土)後楽園ホール 17:30~19:47

主催:日本キックボクシング連盟 / 認定:NKB実行委員会

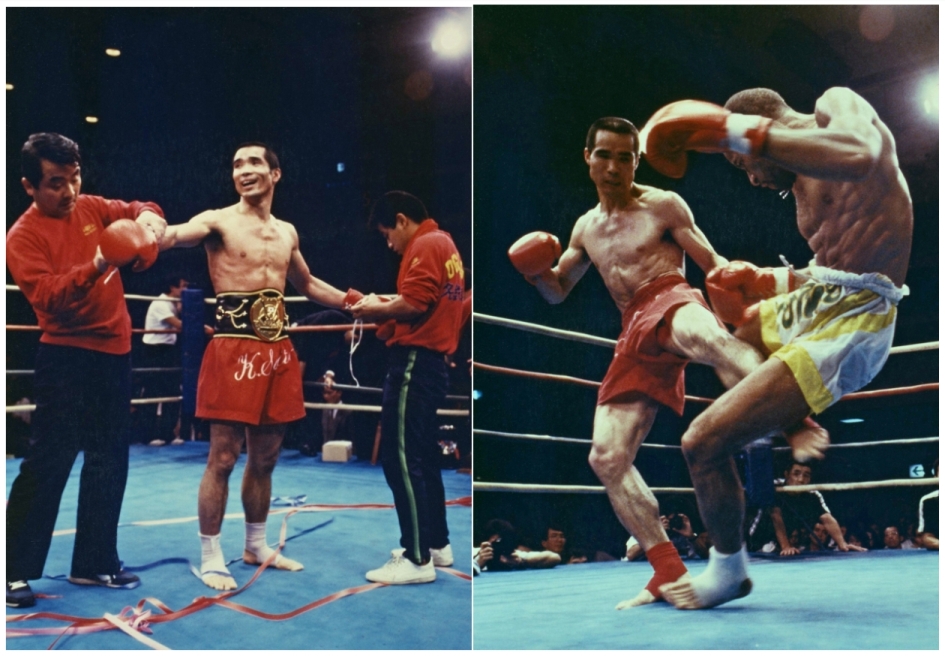

◆第10試合 メインイベント ウェルター級 5回戦

NKBウェルター級3位.笹谷淳(TEAM COMRADE/1975.3.17東京都出身/66.65kg)

VS

WMC 日本スーパーライト級1位.渡部翔太(チームドラゴン/1987.1.3神奈川県出身/66.6kg)

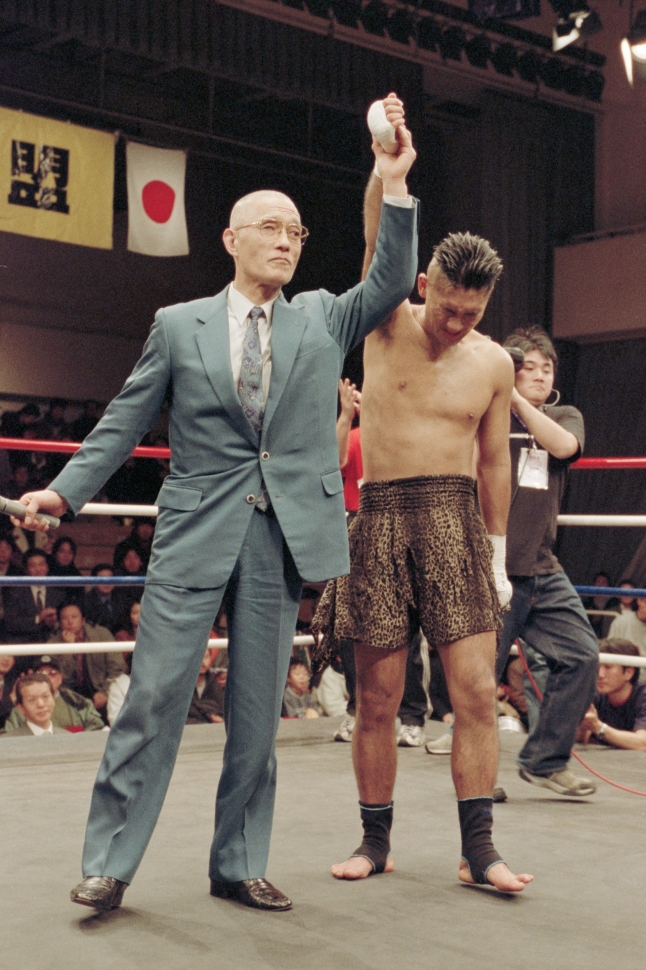

勝者:渡部翔太 / 判定0-2 / 主審:前田仁

副審:仲48-49. 鈴木49-49. 川上48-49

笹谷淳は組んでも離れても落ち着いた試合運びでの蹴り、パンチ攻勢はベテランらしさがある展開。第4ラウンドに渡部翔太の左ストレートを貰って、ラッシュかける渡部に押され、第5ラウンドもやや渡部の勢いが優った。

前半の劣勢を巻き返した渡部が僅差の判定勝利。笹谷は1点差での負けは悔しい結果となったが、失速した4ラウンド以降が失点となった。

◆第9試合 セミファイナル ウェルター級3回戦

CAZ JANJIRA (JANJIRA/1987.9.2東京都出身/66.25kg)

VS

どん冷え貴哉(Maynish /1988.10.15滋賀県出身/66.35kg)

引分け 三者三様 / 主審:佐藤友章

副審:川上29-30. 鈴木29-29. 前田30-29

ローキックからパンチ主体に蹴りで多彩に攻める両者。第3ラウンドにはCAZのヒジ打ちで貴哉の左瞼から出血。ややパンチの交錯が増えたが、攻勢を印象付ける決め手に欠ける展開で三者三様の引分けに終わる。

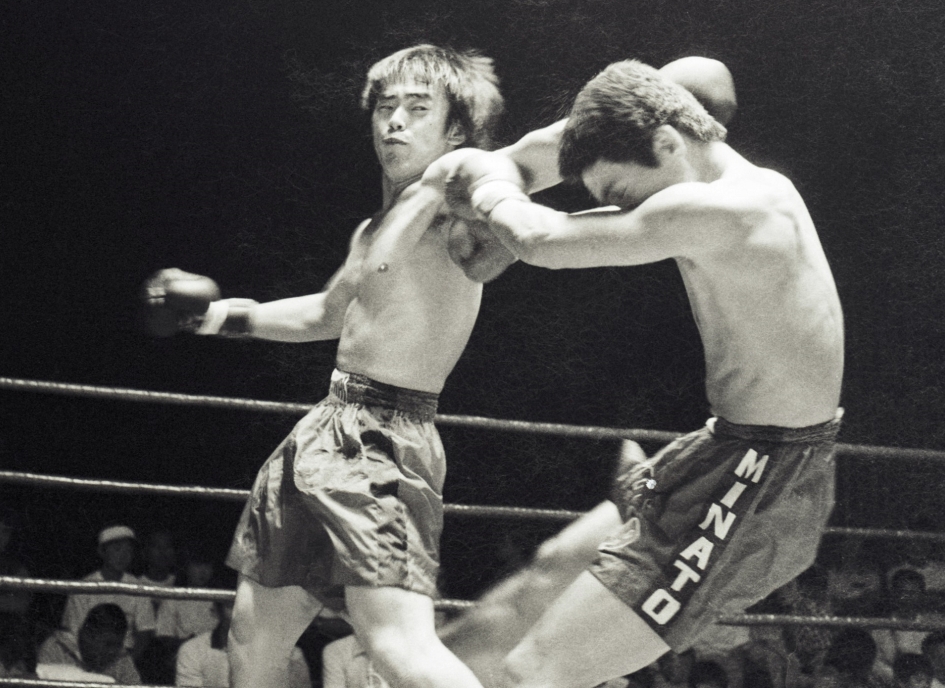

◆第8試合 ライト級3回戦

NKBライト級3位.野村怜央(TEAM KOK/1990.3.27東京都出身/61.05kg)

VS

NIIZMAX !(クロスポイント吉祥寺/1980.9.20東京都出身/60.75kg)

勝者:NIIZMAX ! / 判定0-3 / 主審:仲俊光

副審:前田27-28. 鈴木27-29. 佐藤26-29

初回、NIIZMAXの後ろ蹴りがタイミングずらして野村の顎にヒットすると軽いヒットながらノックダウン。

野村は立ち上がるも足が縺れ効いていた様子。

更に組み合う展開からNIIZMAXが右ストレートで2度目のダウンを奪った。

変則気味なNIIZMAXに対し、正攻法の野村は第2ラウンド以降、倒される可能性もありながら打ち合いに持ち込むと、NIIZMAXがやや失速しつつもバックハンドブロー、飛び後ろ蹴りなど連発する流れ。

ダメージ回復した野村は飛び蹴りも見せるが巻き返しならず。

打たれたNIIZMAXは顔を腫らしながらも逃げ切り判定勝利。

◆第7試合 ミドル級3回戦

郷野聡寛(元・全日本ヘビー級C/GRABAKA/1974.10.7東京都出身/72.25kg)

VS

臼井壮輔(元・日本ウェルター級3位/修実館/1987.6.15千葉県出身/69.75kg)

勝者:臼井壮輔 / TKO 1R 2:09 / カウント中のレフェリーストップ

主審:川上伸

臼井壮輔は過去、ロッキー壮大というリングネームで治政館所属の日本ウェルター級3位だった選手。

臼井壮輔が右ストレートでノックダウンを奪うと、次はローキック3発ほどで郷野聡寛がヨロヨロした足取りで倒れ込む。効いたというより元から負傷の影響があったか、カウント中にレフェリーが止め、そのまま担架で運ばれた。

◆第6試合 ライト級3回戦

パントリー杉並(杉並/1992.9.26生/61.1kg)

VS

福島勇史(ケーアクティブ/1985.12.5生/61.15kg)

勝者:福島勇史 / TKO 3R 0:33 / カウント中のレフェリーストップ

主審:鈴木義和

ローキックからパンチ主体の攻防が次第に激しくなる中、第2ラウンドに福島の右ストレートでパントリー杉並が2度ノックダウン。逆転の打ち合いに臨むパントリー杉並だが、福島も下がらず打ち合う激しい攻防。

第3ラウンドには福島をコーナーに追い詰めたところで左フックで仕留められたパントリー杉並。毎度見応えあるが、距離を詰めて行くのは危険な賭けであった。

◆第5試合 フライ級3回戦

杉山空(HEAT/2005.1.19生49.95kg)

VS

吏亜夢(ZERO/2004.12.3生/50.8kg)

勝者:吏亜夢 / 判定1-2 / 主審:川上伸

副審:前田28-30. 鈴木30-29. 仲28-30

160cm対178cmのカメラのフレームに収め難い身長差。初回のやや様子見の後、組み合っても離れても吏亜夢が長身を活かして攻め続けた展開。杉山空は、すばしっこい動きを見せたが吏亜夢の動きを止められず。

◆第4試合 73.0kg契約3回戦

渡部貴大(渡邉/1992.11.12生/72.45kg)

VS

国本泰幸(ムエタイファイタークラブ/1996.3.18生/72.15kg)

引分け1-0 / 主審:佐藤友章

副審:前田30-29. 鈴木29-29. 川上30-30

◆第3試合 59.0kg契約3回戦

岡田克之(D-BLAZE/1985.7.8生/58.95kg)

VS

ウエタ(リバティー/2001.10.9生/58.0kg)

勝者:岡田克之 / TKO 2R 2:11 / ノーカウントのレフェリーストップ

仲俊光

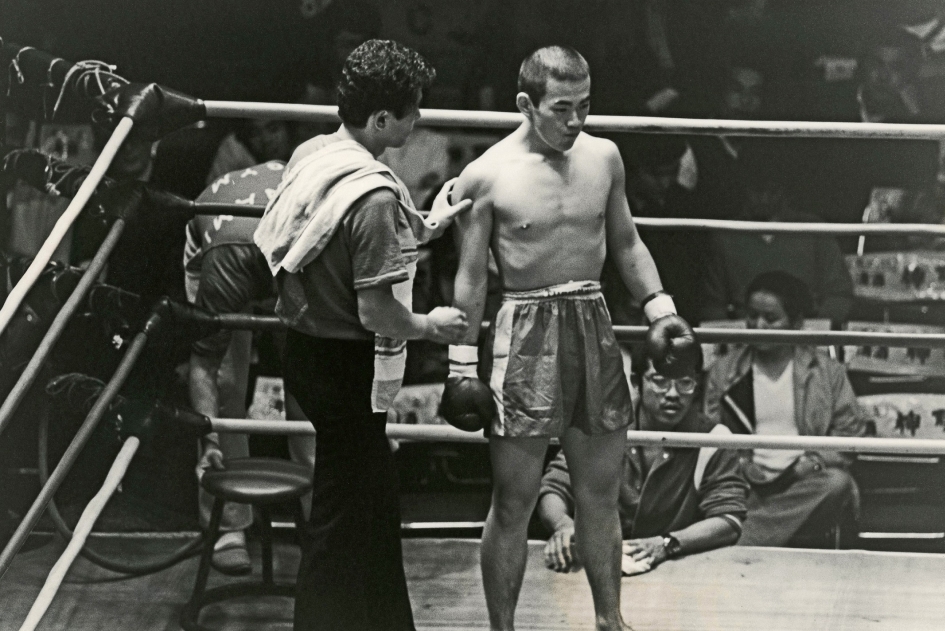

◆第2試合 フェザー級3回戦

志村龍一(拳心館/1995.11.17生/56.5kg)

VS

龍ケ崎正人(SHIROI DREAM BOX/1969.4.15生/56.85kg)

勝者:龍ケ崎正人 / TKO 1R 1:33 / ノーカウントのレフェリーストップ

主審:鈴木義和

龍ケ崎正人、52歳のプロ第2戦目はTKOで倒して初白星。

◆第1試合 68.0kg契約3回戦

勇斗(KUNISNIPE/1995.3.9生/67.55kg)

VS

RYOTA(リバティー/1986.8.12生/67.95kg)

勝者:勇斗 / TKO 1R 1:15 / カウント中のレフェリーストップ

主審:前田仁

※54.0kg契約3回戦、矢吹翔太vs七海貴哉戦は、七海貴哉の体調不良で棄権により中止。

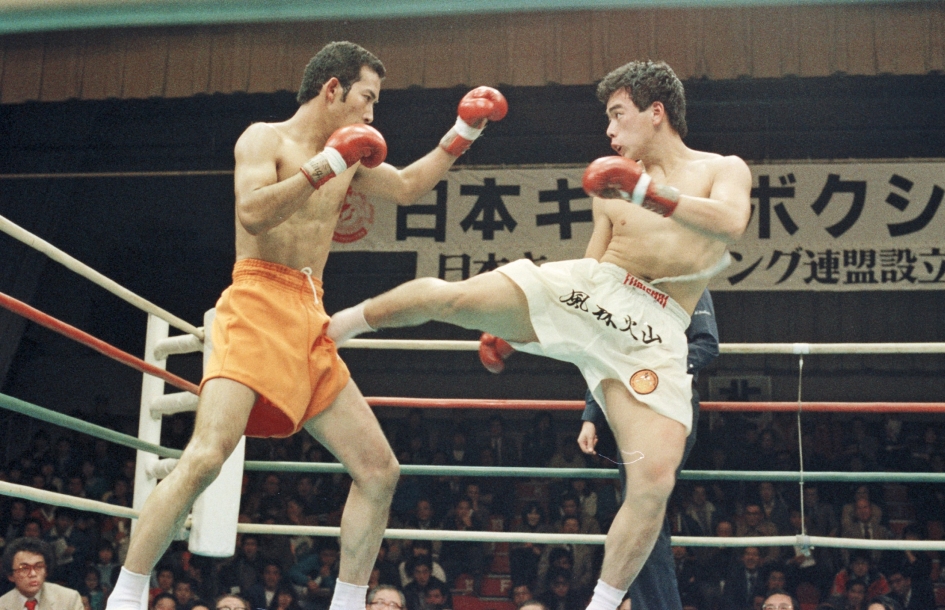

《取材戦記》

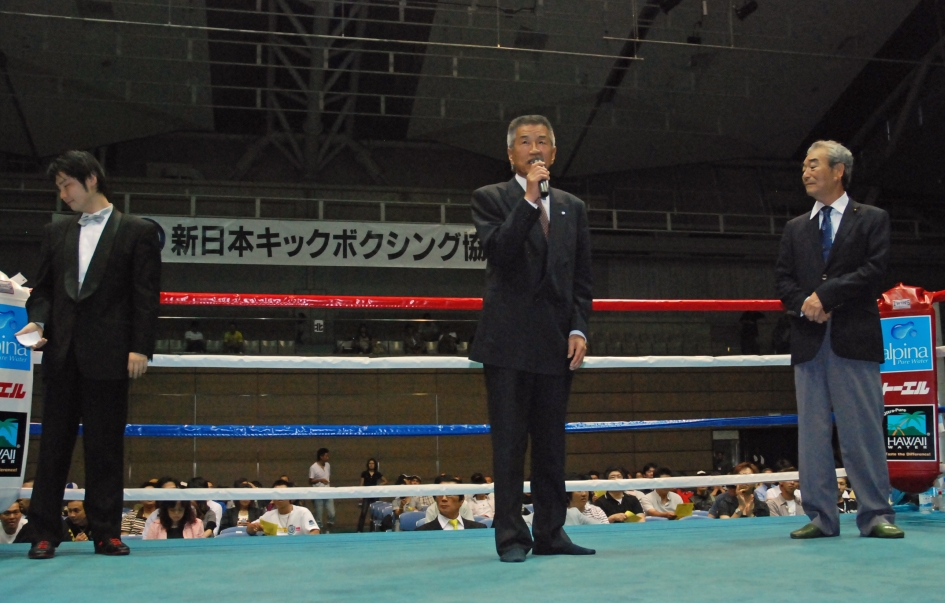

興行1週間前にYouTubeで展望を語る放送もされた現在のNKB認定興行で、マッチメーカー竹村哲氏が、「審判団には絶対、ホームタウンデジションとなる採点はしないでくれと伝えてある!」といった意味の言葉がありました。ここがNKBの進化した部分。

メインイベントの笹谷淳vs渡部翔太戦はその適切な裁定が行使された結果となり、第4ラウンド以降で渡部翔太が巻き返し、採点は僅差の逆転となりました。

昔はよく起こった、負けていた展開で勝者コールを受けるホームタウンデジション。そんな結末にはならなかった安堵もありつつ、引分けでもおかしくはない展開でもありました。

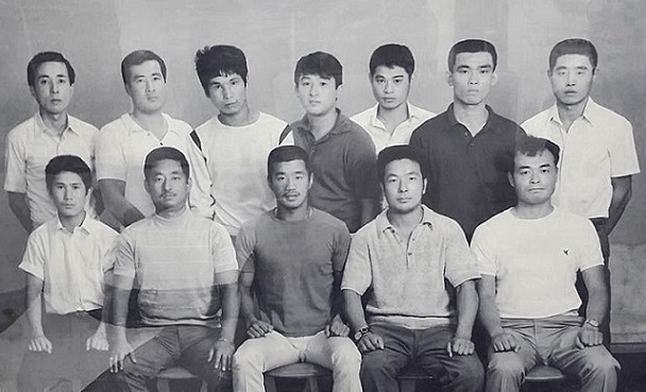

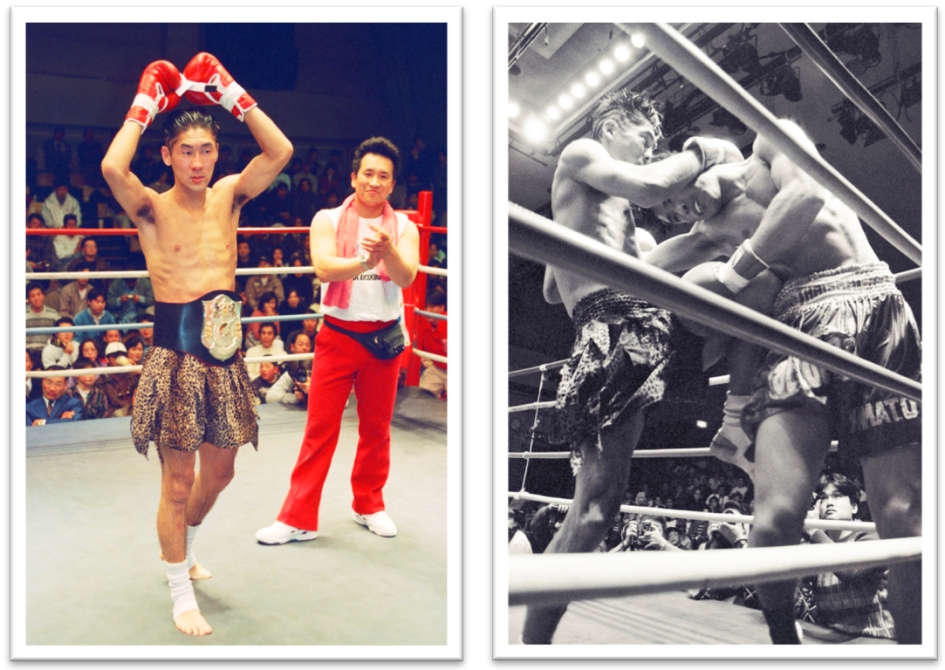

そのホームリングのメインイベンター笹谷淳は2002年11月のデビュー当時は士道館橋本道場所属で、2007年6月にMA日本ウェルター級王座決定戦に出場し敗戦も、2010年10月にはJ-NETWORKウェルター級王座獲得。

2019年4月に日本キックボクシング連盟(NKB傘下)に加盟後、2020年2月8日、 NKBウェルター級トーナメント準決勝3回戦で同級2位.稲葉裕哉(大塚)に三者三様引分け、延長戦1-2で敗者扱い。王座決定戦に進めずも、再びNKBウェルター級王座を目指している現在46歳の笹谷淳は、YouTubeでの竹村哲氏のイジリも影響し、応援したくなるキャラクターでもある。本業では「笹やん餃子本舗」を経営。「闘う餃子屋」をキャッチフレーズにインターネット販売をメインとした経営のようです。

アンダーカードでは野村怜央、パントリー杉並といった常連が、それぞれアグレッシブに打ち合い、敗れてもNKBの主力メンバーらしさがある存在感を見せました。

次回の日本キックボクシング連盟興行「必勝シリーズvol.3・ZーⅢCarnival」は5月2日、大阪府豊中市の176boxで開催予定(緊急事態宣言による影響は、4月27日時点で未定)。「必勝シリーズvol.4」は6月9日(土)後楽園ホールに於いて開催予定となります。

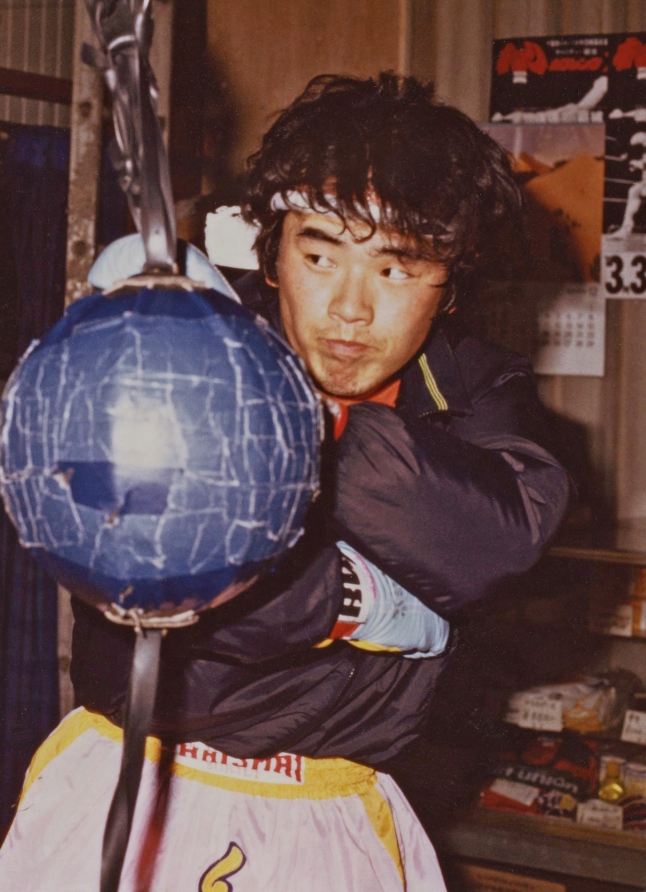

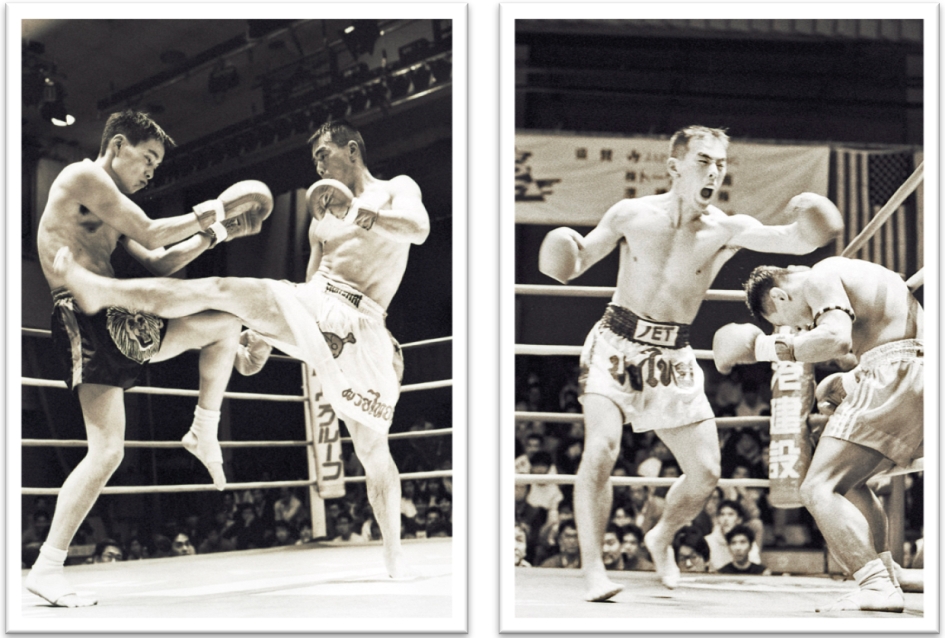

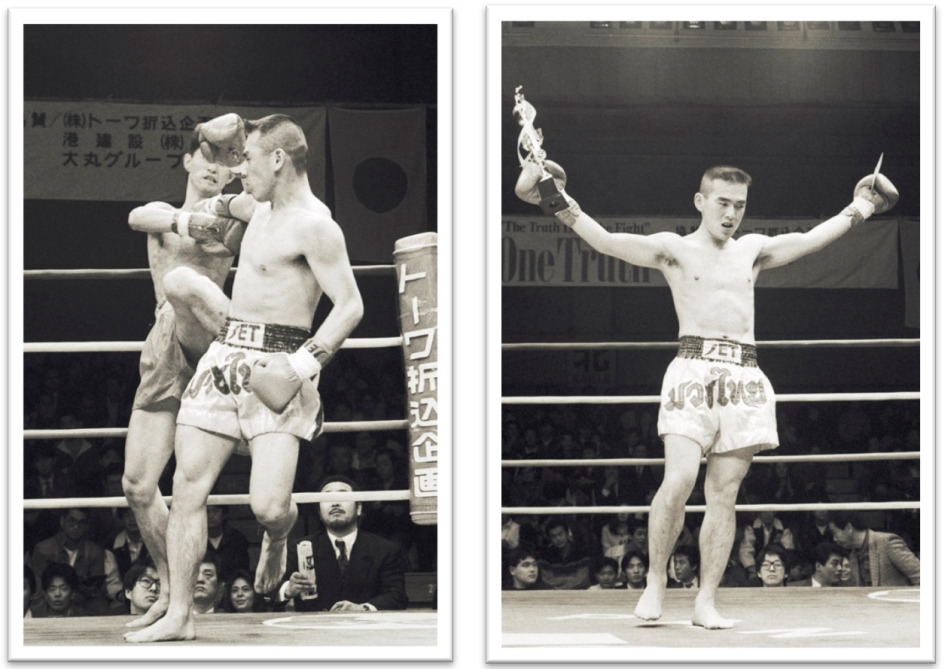

▼堀田春樹(ほった・はるき)[撮影・文]

フリーランスとしてキックボクシングの取材歴32年。「ナイタイ」「夕刊フジ」「実話ナックルズ」などにキックのレポートを展開。ムエタイにのめり込むあまりタイ仏門に出家。座右の銘は「頑張るけど無理しない」