日本共産党さん、とくにここ3~4年の貴党は加速度的におかしくなっていませんか?

筆者は、2001年参院選では、共産党が今は除名をしている日本共産党の松竹伸幸さんに全国区では投票しました。その後も、例えば、筆者の地盤である広島市安佐南区では、共産党の女性市議を、20年間、支援させていただきました。(その後、その女性市議と筆者は2023年の県議選で議席を争ことになります。)

筆者の現在の政治スタンスは、基本的に〈無所属庶民派〉です。経済政策面では、竹中平蔵さん、小泉純一郎さんに代表される30年間の労働者虐待政治ともいえる新自由主義にNO。そして、地方自治では、2025年11月執行予定の広島県知事選挙を前に、湯崎英彦県知事ら、暴走するエライ人から広島を広島県民の手に取りもどす「庶民革命」を提唱しています。

外交・安全保障では軍事よりも人間の安全保障重視です。例えば、イスラエル首相のネタニヤフ被告人のような国家の論理で個人を虐殺することに断固反対し、個人の命を重視するという意味でも庶民派です。

労働運動では現在は、共産党系とされる県労連系自治労連の役員をさせていただいています。これは、筆者が重視してきた非正規公務員やケア労働者の待遇改善にもっとも広島では有効と考えたからです。他方で、反核平和運動では一貫して〈広島県原水禁〉に参加。広島自治労連で〈原水協〉系の活動への参加の呼びかけをいただいた場合でもご遠慮させていただいています。これは、1960年代の広島の反核運動の分裂では日本共産党=原水協系の責任が重いと考えるからです。

筆者はジェンダー面では、女性差別撤廃推進の立場で、女性が多い非正規公務員やケア労働者の抜本的待遇改善には、古くから力を入れてきました。一方で、渋谷区の長谷部健区長(公園の女性トイレを廃止し、多目的トイレばかりにする)のような、急進的なLGBT政策には疑問を持つなど保守的な面もあると自覚しています。

国政では、筆者の結婚祝いの席に来られた唯一の現職国会議員ということもあり、「地方の庶民」に最も優しい経済政策を打ち出している山本太郎とれいわ新選組を推しています。また、そうしたご縁から広島県議選2003で筆者が安佐南区から立候補した際は、れいわ新選組から推薦をいただきました。

地方政治では上記のスタンス、とくに湯崎知事や松井市長の行政に厳しく切り込む、という方向性が合致する政治家と国政の与野党問わず連携するスタンスです。その一環で、日本共産党の政治家についても是々非々で支援させていただいた歴史があります。正直、県議選、市議選では、知事や市長に対して立憲民主党も含めて与党という状況があり、消極的にせよ、共産党候補を支援せざるを得ない事情がありました。

だが、最近の日本共産党はおかしい。その思いが積み重なってきたところに、決定的な事件が11月末、発生しました。まずは、その事件からご紹介します。

◆しんぶん赤旗が穀田さんの事実誤認のれいわ批判をタレ流し

11月30日、日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」は穀田・国会対策委員長のコメントを載せています。

※政府案の問題を是認 れいわ修正案 穀田氏が指摘

日本共産党の穀田恵二国対委員長は11月29日、国会内で記者会見し、同日の参院予算委員会で2023年度補正予算案に対するれいわ新選組の修正案に反対したことについて「政府の補正予算案をそのまま是認しているところが最大の反対の理由だ」と述べました。

VIDEO

しかし、この記者会見でのコメント自体が事実誤認です。

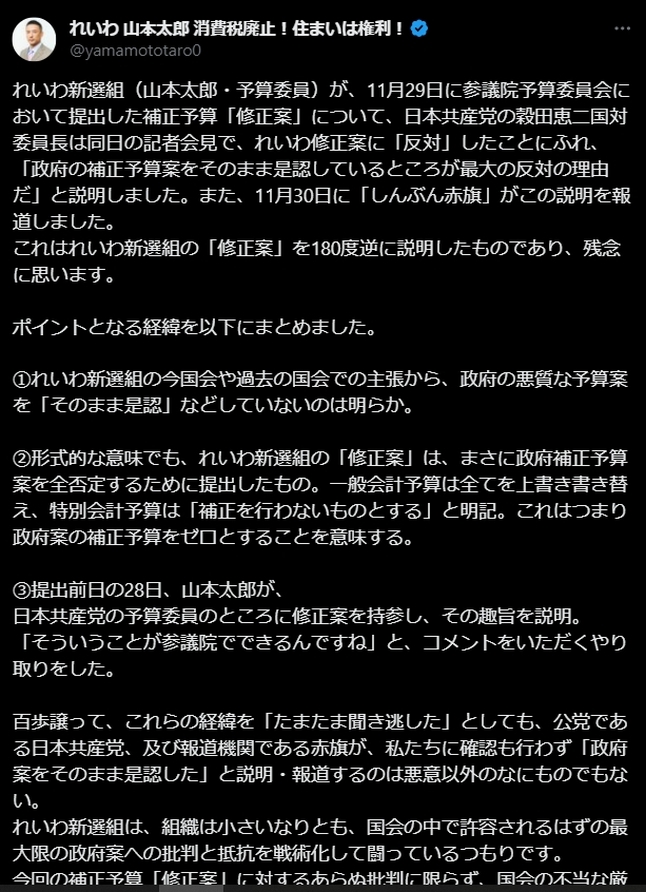

山本太郎のXでは以下のように反論しています 。

れいわ新選組(山本太郎・予算委員)が、11月29日に参議院予算委員会において提出した補正予算「修正案」について、日本共産党の穀田恵二国対委員長は同日の記者会見で、れいわ修正案に「反対」したことにふれ、「政府の補正予算案をそのまま是認しているところが最大の反対の理由だ」と説明しました。また、11月30日に「しんぶん赤旗」がこの説明を報道しました。

これはれいわ新選組の「修正案」を180度逆に説明したものであり、残念に思います。

ポイントとなる経緯を以下にまとめました。

① れいわ新選組の今国会や過去の国会での主張から、政府の悪質な予算案を「そのまま是認」などしていないのは明らか。

② 形式的な意味でも、れいわ新選組の「修正案」は、まさに政府補正予算案を全否定するために提出したもの。一般会計予算は全てを上書き書き替え、特別会計予算は「補正を行わないものとする」と明記。これはつまり政府案の補正予算をゼロとすることを意味する。

③ 提出前日の28日、山本太郎が、日本共産党の予算委員のところに修正案を持参し、その趣旨を説明。

「そういうことが参議院でできるんですね」と、コメントをいただくやり取りをした。

百歩譲って、これらの経緯を「たまたま聞き逃した」としても、公党である日本共産党、及び報道機関である赤旗が、私たちに確認も行わず「政府案をそのまま是認した」と説明・報道するのは悪意以外のなにものでもない。

以上のように反論しています。筆者もびっくりしました。

【声明】2023(令和5)年度補正予算案に反対し、参議院で修正案を提出した (れいわ新選組 2023年11月29日)

上記の声明の通り、れいわ新選組は、政府案の問題点を是認するどころか数多く指摘しています。それを「政府案をそのまま是認した」とは何事か?!ここまでくると、悪意があると言わざるを得ません。

筆者はここ3、4年、日本共産党さんへの疑問が高まる一方でしたが、今回の「事実誤認垂れ流し」報道は酷すぎます。日本共産党員・支持者の皆様が、労働運動、平和運動、市民運動に熱心に取り組まれているのには頭が下がります。しかし、今回のことに現れた組織体質が党員・支持者の努力をスポイルしてしまっているのではないか? そして、そもそも、日本共産党への疑問は、筆者の中でもとくにこの3、4年、積み重なる一方でした。その積み重なった疑問という筆者の中の燃料に今回の事件は火をつけてしまったのです。以下はその疑問のほんの一部です。

◆日本共産党への疑問〈1〉「ゼレンスキー礼賛」への反省は?!

日本共産党に対する筆者の疑問の第一は、同党がロシアのウクライナ侵攻後にゼレンスキー大統領を礼賛したことを反省していないことです。日本共産党系の団体では広島でもウクライナ国旗カラーのTシャツを販売していました。日本共産党系と俗に言われる県労連傘下の労働組合の幹部をさせていただいている筆者にも購入依頼はいただきましたが、ご遠慮させていただきました。日本共産党員の中には、れいわ新選組がゼレンスキー大統領を礼賛しないからという理由で、れいわ新選組をボロカスに批判される方もおられました。

ドンバス戦争が背景にあったとはいえ、プーチンによるウクライナ侵攻は国際法違反であり非難されるのは当然です。だが、ゼレンスキーはいまや、ガザで大虐殺を行っているイスラエルを全面支持。「10・7」直後にはイスラエルを激励訪問しようとして、ロシアに忖度するネタニヤフに拒否されるという醜態まで晒しています。ゼレンスキーは自分自身で「侵略者への抵抗者」としての正統性を失墜させてしまいました。

「こんな人」が大統領の国旗をイメージしたTシャツを販売していて恥ずかしくないのですか?!

◆日本共産党への疑問〈2〉「サミット翼賛」体制に加担した二人の県議

そして、2023年の広島県議選において、日本共産党の県議候補(二人とも当選)のお二人は、広島サミット誘致を「評価する」、あるいはサミット開催に「期待する」という趣旨のご回答をマスコミや市民団体のアンケートにしておられました。大丈夫なのでしょうか?

筆者自身は、もちろんサミット誘致を「評価しない」、サミット開催に「期待しない」というスタンスです。

ちなみに、安佐南区の共産党市議候補は、きちんと「評価しない」「期待しない」と回答されていました。「広島ビジョン」を岸田総理が出してから「怒りを覚えます」などとSNSに書き込まれていた共産党県議。

筆者は彼女の市議時代の20年間、応援させていただいただけに、がっくり来ました。G7なんて、そもそもが、旧白人帝国主義国家首脳の集まりであり、超大金持ちの代弁者の集まりでもあるのですよ?!そんなものに、何を期待していたのですか?!それとともに、今回の県議選で、筆者自身が立候補して彼女と争うことになったのは正しいと確信しました。もう、二度と、定数が複数ある県議選ではあなた方には投票しない(衆院の小選挙区や首長選挙で共闘が合意された場合は別として)でしょう。

◆日本共産党への疑問〈3〉大人数で威圧し「降伏勧告」

2023年2月23日、筆者は、原爆ドーム前で開催されたある集会に参加 。

「れいわ新選組」はシニア世代の比率が高い立憲民主党や日本共産党に比べても現役世代の若者が支持者には多く、多忙でこうしたデモには参加できない方が多かったことや、筆者の支持者の方も、地元での支持固めに奔走されていたので、筆者は一人でこの集会に参加していたのです。そして、筆者は力士のような体格の共産党員とみられる数人の女性に取り囲まれました。

彼女たちは、筆者に対して「県議選安佐南区での立候補を取りやめて、東区から出ろ」というのです。そんなことは、他人に指図される話ではありません。こういうのを、古めかしい言葉で言えば、スターリン主義というのではないでしょうか?こんなことだから、絶対に一定以上は伸びないし、若手には反感を買うばかりなのではないか?筆者も、この方々には、無礼な方々だという印象しか受けません。もちろん、筆者は即座に断りました。

いくら相手が女性とはいえ、複数人に包囲されれば怖い。筆者は、隙を見て、後ずさりした後、横へ全速力で逃げ出し、広島県庁職員だった時代の「自治労」(今では立憲が主導している組合ですので反主流派になりますが)の先輩がいる「社民党」の隊列に紛れ込んで難を逃れました。

その後、日本共産党の一部支持者の方が、筆者の悪口を触れ回っているという情報が入ってきました。

穀田さんの事実誤認を確認もせずに垂れ流した「しんぶん赤旗」。自分たちの言うことを聞かないやつは、こそこそ足を引っ張るというそのスタンスは、このとき、筆者に対しても向けられていたのです。

選挙後も、今度は、別の男性の年配日本共産党員がにやにやしながら「お主、票が思ったほど伸びなかったのう。うちから市議に出ればいいのに」と「降伏勧告」をしてこられました。

広島では、筆者は日本共産党さんに先行して非正規公務員やケア労働者の問題に取り組んできたという自負はあります。筆者はどうやら、共産党さんにとっては、目の上のたん瘤なのでしょう。それにしても、無礼な方々です。

また、これとは別に、他都道府県の日本共産党支持者であることを公言していた人物による筆者へのネット上での誹謗中傷について、東京地裁は情報開示請求を認めています。このような状況で、日本共産党に「降伏」などできるわけがありません。

◆日本共産党への疑問〈4〉筆者が投票した人物を次々除名・除籍

筆者は2001年参院選全国区で松竹伸幸さんに投票。その松竹さんが、党首公選の導入を訴える本を出版。その後除名されるという事件が発生しました。松竹さんは、除名処分の再審査を2024年の党大会に求めているそうですが、またまた、党幹部がしんぶん赤旗で松竹さん批判の「論文」を出しました。あきれるばかりです。https://ameblo.jp/matutake-nobuyuki/entry-12830793484.html

また、中島束さんという人にも、筆者は衆院選1996の東京2区で投票した記憶があります。その中島束さんが、除籍されていたとうかがい、びっくりしました。https://tsukanenakajima.hatenablog.com/entry/2021/02/10/101841

こういう情報に筆者はがっくり来ています。まあ、筆者が「いいな」と思って投票した人を除籍するような政党が日本共産党だったということなのでしょう。

◆日本共産党への疑問〈5〉筆者の保守との連携を批判する一方で過剰な立憲忖度

日本共産党の一部支持者・党員の中には筆者が保守系議員とも懇意にさせていただいていることをあげつらう方がおられます。しかし、広島は超保守王国です。その上で、立憲民主党が、自民党以上に、湯崎知事や松井市長に傾倒しているのです。こうした状況下で一定程度、保守系の方ともパイプがなければどうやって県民のための政策を実現するというのでしょうか?独善的に共産党だけで議案を出しても玉砕するだけです。

例えば、広島県北部のある自治体議会では政府の防衛増税に反対する意見書が採択されています。この例では、社民党議員が間に入って、保守の議員にも賛同を取り付けています。

一方で、日本共産党の方々は過剰に立憲民主党に忖度しているようにも見受けられます。

筆者が、2021年の参院選広島再選挙に立候補した際、共産党は立憲民主党系の宮口候補を支援しました。さて、その参院選再選挙2021の際、一部地方議員も含む一部共産党員の方が筆者に対して立憲民主党員の方以上に、筆者に対して高圧的な態度を取られたのも忘れません。

筆者は、「伊方原発廃炉を含む原発ゼロ」を呑むなら筆者が下りると持ち掛けたのに対して、「宮口候補は具体的な政策が分かる人ではない」と宮口陣営の立憲民主党地方議員が回答されたため、立候補を最終的に決定しました。ともかく、立憲民主党は「宮口候補が政治家として無能だ」と認識していたわけです。それなのに彼女を擁立するとは、彼女に対してもずいぶん失礼な話です。立憲広島は、湯崎知事や松井市長べったりでもあります。立憲広島は一部には知事や市長に批判的な議員もおられる自民党以上に反県民的な「労働貴族」※党のそしりはまぬかれますまい。日本共産党はあまりにも〈こんな〉立憲広島に忖度しすぎではないですか?

日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」日曜版。政府与党への鋭い追及など素晴らしいものがあるが、今回の「事実誤認のれいわ批判タレ流し」はいただけない そして、〈そんな〉日本共産党の方々に、筆者が保守系の方と懇意にしていることを批判されるのは心外です。

※鹿砦社刊『労働貴族』(深笛義也) に「労働貴族」は詳しく取り上げられており、彼らと暗闘してきた筆者も登場しています。

◆共同できるところは共同するがあなた方の指図は受けぬ

筆者の所属する労働組合の幹部には日本共産党員・支持者の方も多い。別に労働者のために頑張ることについては、異存はないので、それはそれで今後も一緒に頑張っていきます。また、様々な市民運動でもご一緒できるところはご一緒します。他方で、ウクライナ国旗Tシャツの購入など、ゼレンスキーによるイスラエル支持表明後の今はなおさらご協力できません。

また、筆者の「広島県知事・湯崎英彦さんを打倒し、湯崎さんから広島を県民の手に取りもどす」という「庶民革命」に賛同してくださる方については日本共産党の党員・支持者の方についても個人としては大歓迎です。

ただ、上から目線で筆者や筆者の支持者に対して、無理な行動を強要するなどのことはご遠慮いただきたい。それだけのことです。

▼さとうしゅういち(佐藤周一)https://twitter.com/hiroseto?s=20 https://www.facebook.com/satoh.shuichi https://hiroseto.exblog.jp/

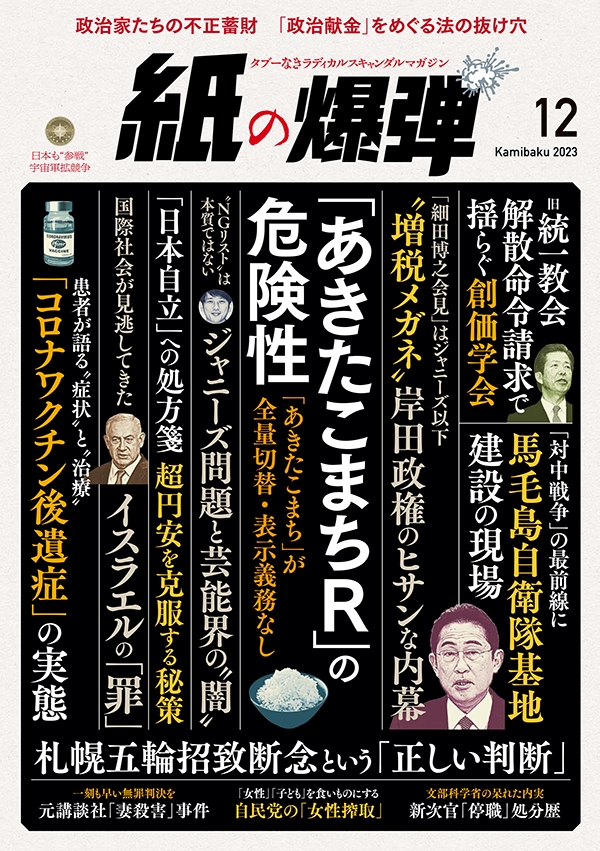

タブーなきラディカルスキャンダルマガジン 月刊『紙の爆弾』2024年1月号