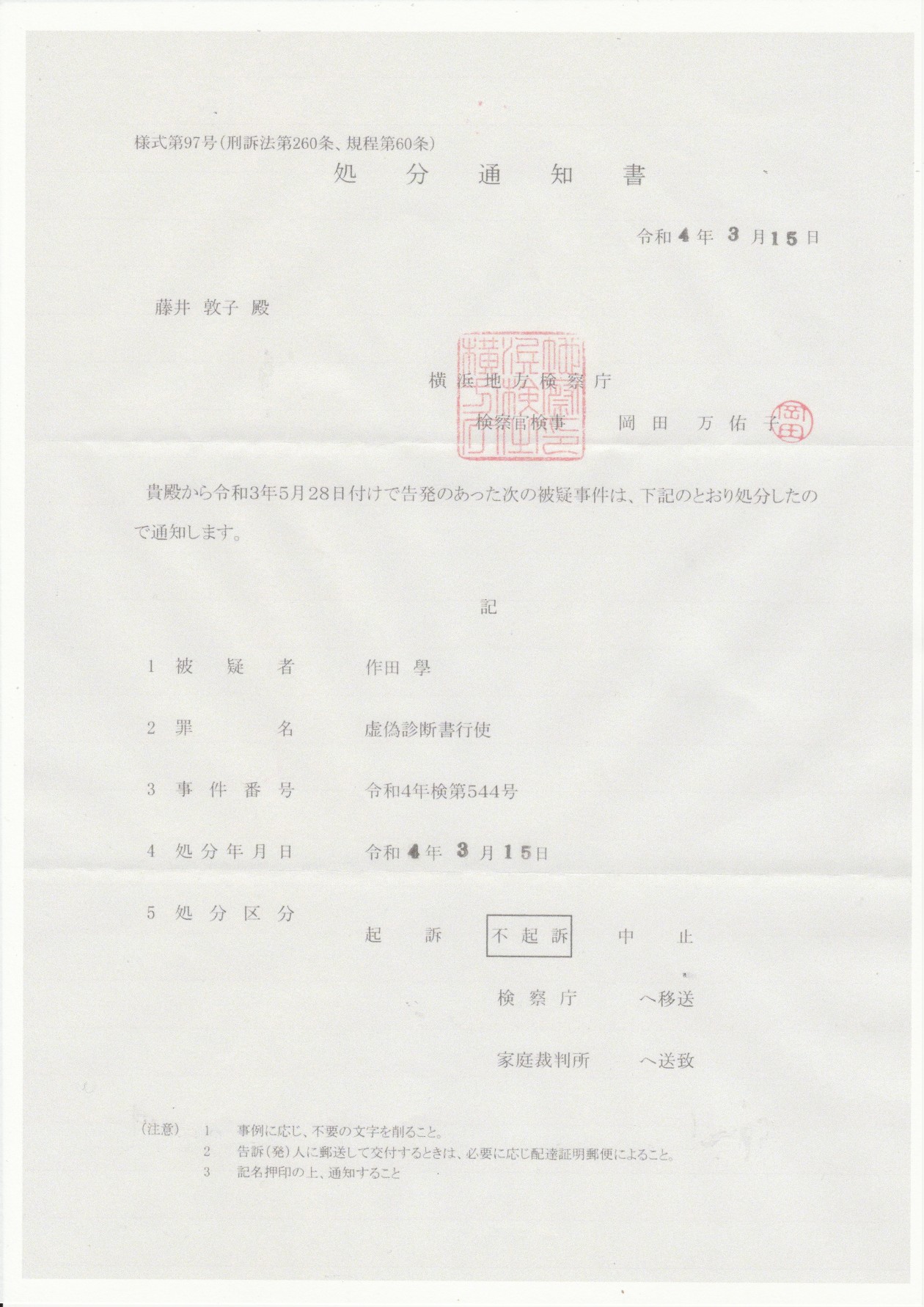

2022年3月15日、横浜地検の岡田万佑子検事は、日本禁煙学会の作田学理事長を不起訴とする処分を下した。

この事件は、作田理事長が患者を診察することなく、「受動喫煙症」等の病名を付した診断書を交付した行為が、医師法20条に違反し、刑法160条を適用できるかどうかが問われた。

医師法20条は、次のように患者を診察することなく診断書を交付する行為を禁止している。

【引用】「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」

一方、刑法160条は、次のように虚偽診断書の「公務所」(この事件では、裁判所)への提出を禁じている。

【引用】「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」

告発人の藤井敦子さんらは、岡田検事が下した不起訴処分(嫌疑不十分)を不服として、検察審査会へ審理を申し立てた。しかし、4月16日で事件が時効になるために、作田医師が起訴されないことがほぼ確実になった。作田医師は、岡田検事による法解釈と時効により、2重に「救済」されることになる。

◎[参考資料]審査申し立ての理由書全文

http://www.kokusyo.jp/wp-content/uploads/2022/03/mdk220321-2.pdf

筆者は、この刑事告発を通じて日本の司法制度のからくりを理解した。2つの「装置」の存在を確認した。法律を我田引水に解釈することを容認する慣行と、時効による「免罪」である。いずれも権力構造を維持するための「装置」にほかならない。検察は昔からおなじ手法を繰り返してきた可能性が高い。

この点に言及する前に事件の概要を説明しておこう。

◆事実的根拠に乏しい診断書で4518万円を請求

この事件の発端は、2017年11月にさかのぼる。ミュージシャンの藤井将登さんが自宅で煙草を吸っていたところ、同じマンションの住民一家3人(夫妻とその娘)から、副流煙で健康被害を受けたとして4518万円を請求する裁判を横浜地裁で起こされた。3人が金銭請求の根拠にしたのが、「受動喫煙症」等の病名を付した娘の診断書だった。

ところが審理の中で、この診断書を作田理事長が娘を診察しないまま交付していたことが分かった。作田医師は、娘となんの面識もなかった。さらに3人の原告のうち、ひとりに25年の喫煙歴があることも判明した。

つまり高額訴訟の根拠となった事実に強い疑念が生じたのである。

横浜地裁は、単に原告3人の請求を棄却しただけではなく、作田医師による診断書交付が医師法20条違反にあたると認定した。これまでの判例によると医師法20条違反は、刑法160条の適用対象になる。

そこで前訴で被告にされた藤井将登さんが、作田医師に対して虚偽診断書行使罪で神奈川県警青葉署へ刑事告発したのである。告発人には、将登さんのほかにも、妻の敦子さんら数名が加わった。青葉署は2021年5月に刑事告発を受理して捜査に入った。そして2022年の1月に横浜地検へ作田医師を書類送検した。

しかし、横浜地検の岡田検事は、事件の当事者から事情聴取することなく嫌疑不十分で不起訴を決めたのである。

◆動物の診断書も無診察は許されない

藤井敦子さんは、不起訴の理由を岡田検事に電話で問い合わせた。わたしはその録音テープを視聴した。その中で最も気になったのは、作田医師が娘の診断書を交付する際に、娘が別の医療機関で交付してもらった診断書等を参考にしたから、虚偽診断書とまではいえないという論理だった。

◎[参考資料]藤井敦子さんによる取材音声

https://rumble.com/vy7w3h-57475133.html?fbclid=IwAR1pbAQZ505EuewQY0s6dg7PRo24OPh3r__-u11DG6UvU55QH2hEV1l94ek

しかし、作田医師が交付した診断書には、娘が「団地の一階からのタバコ煙にさらされ」ているとか、「体重が10Kg以上減少」したといった事実とは異なる記述が多数含まれている。これらの記述は、作田医師が参考にしたとされる他の医師が書いた診断書には見あたらない。つまり作田医師が交付した診断書の所見には明らかな「創作」が含まれているのだ。

こうした診断内容になった原因のひとつは、作田医師が娘を診察しなかったからにほかならない。あるいは事件の現場を検証しなかったからである。さらに禁煙運動という日本禁煙学会の政策目的があったからだ。

ちなみに獣医師が動物の診断書を交付する際にも、診察しないで診断書を交付する行為を禁じている。次の法律である。

【引用】「第十八条:獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方若しくは再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第九項に規定する再生医療等製品をいい、農林水産省令で定めるものに限る。第二十九条第二号において同じ。)の使用若しくは処方をし、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案しないで検案書を交付してはならない。ただし、診療中死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」

動物についても、人間についても、無診察で診断書を交付する行為は法律で厳しく禁じられているのだ。

改めて言うまでもなく、法律は文字通りに解釈するのが原則である。好き勝手に解釈することが許されるのであれば、秩序が乱れ、法律が存在する意味がなくなるからだ。

医師法20条は、他の医師の診断書を参照にすれば、患者を診察することなく診断書を交付することが許されるとは述べていない。

現在の司法制度の下では、検事が我田引水の法解釈をすることで、起訴する人物と起訴しない人物を選別できるようになっている。これが公正中立の旗を掲げて、権力構造を維持するためのひとつの「装置(トリック)」なのである。

◆時効というトリック

もうひとつの「装置」は、時効のからくりである。作田医師を被告発人とするこの事件の時効は、2022年4月16日である。藤井さん夫妻は、検察審査会に審理を申し立てたが、この日までに起訴されなければ、事件は時効になってしまう。検事が「牛歩戦術」を取れば、時効がある事件では被疑者を無罪放免にできる制度になっているのだ。「時効」も権力構造を維持するための巧みな「装置」なのである。

なお、岡田検事はこの事件の処分を決めるに際して厚生労働省に相談したという。内容は、藤井敦子さんが岡田検事に対して行ったインタビューで確認できる。この事実は、「民主主義」の仮面の下に、日本を牛耳っている面々が隠れていることを物語っている。

◆岡田検事に対する質問状

筆者は、岡田検事に対して下記の問い合わせを行ったが回答はなかった。

岡田万佑子検事殿

発信者:黒薮哲哉

はじめて連絡させていただきます。

わたしはフリーランス記者の黒薮哲哉と申します。

貴殿が担当された横浜副流煙事件(令和4年検第544号)を取材しております。

3月15日付で貴殿が下された不起訴処分について、お尋ねします。告発人の藤井敦子氏と貴殿の会話(18日)録音を聞いたところ、貴殿が処分を決める前に厚生労働省に相談されたことを裏付ける発言がありました。

つきましては、次の点について教えてください。

1,厚労省の誰に相談したのか。

2,相談した相手から、どのようなアドバイスを受けたのか。

また上記質問とは別に、次の点について教えてください。

3,他の医師の診断書を参照にした場合は、無診断で診断書を交付してもかまわないという法律はあるのでしょうか。

25日(金曜日)の午後1時までに、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いします。

【連絡先】

Eメール:xxmwg240@ybb.ne.jp

電話:048-464-1413

◎[参考動画]【横浜副流煙裁判】ついに書類送検!!分煙は大いに結構!!だけどやりすぎ「嫌煙運動」は逆効果!!

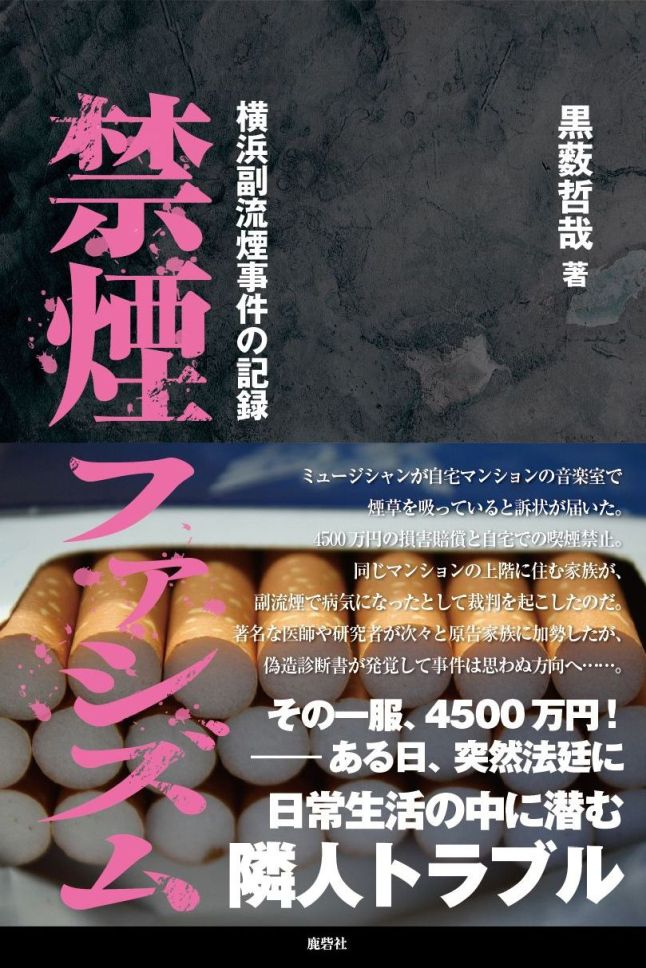

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu