記憶力が悪いと自覚しながらも、人との出会いのきっかけや出来事はほとんど記憶しているのに、なぜか山口正紀さんと最初にお会いしたのが、いつ、どこでなのかを思い出すことが出来ない。身勝手な立場から想像すれば、それほど自然な成り行きの中で、いつしか親しくしていただき、お付き合いの度合いが深まっていたということであろうか。

フリージャーナリストで元読売新聞記者、山口正紀さんが逝去されたとの報にふれた。2022年12月7日にお亡くなりになったと伺った。

山口正紀さんのお名前は、一定程度ジャーナリズムの世界に足を踏み込んだ者、あるいは日本の報道界の悪癖「顕名報道」や「記者クラブ」、「冤罪に便乗する報道界の醜態」を知るものにとっては、いわば常識的に知られている。読売新聞記者として通常の記者同様「サツ廻り」から出発したものの、事件報道やマスコミのあり方、果ては日本社会の在り方の根本にまで問題意識を広げ、そしてそのように発言した結果、山口さんは読売新聞で記事を書くことができなくなり、不本意にも定年前に退職された。しかし、その判断はむしろ僥倖であったともいえる。会社の縛りがなくなった山口さんは、冤罪、壊憲(この言葉は山口さんが作り上げた造語である)、折々の日本の右傾化や政府の暴走に、反論を許す余地なく緻密な論を構成し鋭い批判の矢を向け、同時に民事で争われる事件の多くについても裁判官や弁護士以上に細部にわたる事実分析や論評を多数行ってこられた。

冤罪被害者に寄り添い、現在進行形の不当な行政・司法の横暴にもできうる限りご自身が現場に出向き取材なさっていた。ジャーナリストとして「現場で取材する」ことは基本中の基本であるが、山口さんはご健康を崩しても、無理に無理を重ね、最後まで「不当」、「不正義」について緻密かつ正確に批判の筆鋒を向けられた。

数多く手がけられた事件の中で、結果的には最後の大事件として山口さんが結実させたのが「滋賀医科大病院問題」であろう。本通信でたびたび取り上げたが(http://www.rokusaisha.com/wp/?m=20180802)、病院の不正に怒った患者会の皆さんが、毎週滋賀医科大病院前で抗議のスタンディングを行い、2度にわたるデモ行進を草津市で敢行するに至ったのは、山口さんのアドバイスがあってのことである。

「滋賀医科大病院問題」は井戸謙一弁護士を弁護団長として滋賀地裁に2018年8月1日、4名の患者及びその遺族が、滋賀医科大附属病院泌尿器科の河内明宏科長(当時)と成田充弘医師を相手取り、440万円の支払いを求める損害賠償請求を大津地裁に起こした(事件番号平成30わ第381号)事件であるが、短期間でここまでの動きを牽引したのは社会活動豊富な山口さんと、たまたま滋賀医科大病院で追放の危機にあった、岡本圭生医師に前立腺がんの治療を受けた三国ケ丘高校時代の同級生、そして奇遇にもその後輩にあたる井戸謙一弁護士のチームワークが成立したからだ。

2018年8月1日、山口さんは既にステージⅣの肺がんに罹患していたが、ご自身に自覚症状はなかったし、周辺の我々誰一人として山口さんが重篤ながんに罹患しているなどとは思えなかった。

「滋賀医科大病院問題」は京都新聞の裏切りをはじめ、多くのマスコミが無視する中、MBSが鋭い視点で着目し1時間のドキュメンタリーとして放送するに至る。そしてフリージャーナリストの黒藪哲哉さんが『名医の追放』(緑風出版)を世に出し、静かながらも大きな波を引き起こした。

裁判闘争が幕を切って間もないころ、山口さんはご自身の体調変化に気が付き、診察を受けた先の病院で、肺がん罹患を知らされる。じつは同年の春に山口さんは健康診断を受診しており、肺のレントゲン撮影も受けていた。「健康診断では問題なかったのにどうしてですか」との山口さんの問いに医師は「健康診断のエックス線撮影ではがんが解らないこともあるのです」と答えたという。当該医師に責任はないが、健康診断を受けていながらそう長くも経っていない時期に重度の肺がんを宣告された理不尽を、山口さんは「じゃあ何のための健康診断なのかってね。いいたかったけど言いませんでした」と筆者には語っておられた。

そうなのだ。山口さんはよほどのことがあっても口調や文体を乱すことなく、つねに冷静な立脚点から他者や対象を観察し分析することが身についている、「紳士」でもあった。ご本人にとって絶対に承服しがたい理不尽や不当な扱いがあっても、自分の内側にしまい込み耐え忍ぶ。優しさの裏側には命を削ってしまった「忍従」の重さがあったのかもしれない。

山口さんの生涯にわたる業績や社会的なお仕事をこのコラム1本で紹介するのは到底不可能だ。筆者は山口さんが読売新聞の記者時代からの活躍を知っているが、ここでは、偉大な先輩が最後に命がけで取り組んだ「滋賀医科大病院問題」でのお姿を紹介するにとどめる。山口さんのお仕事を包括的にご紹介する資格や能力など筆者には備わっていないと自覚する故である。

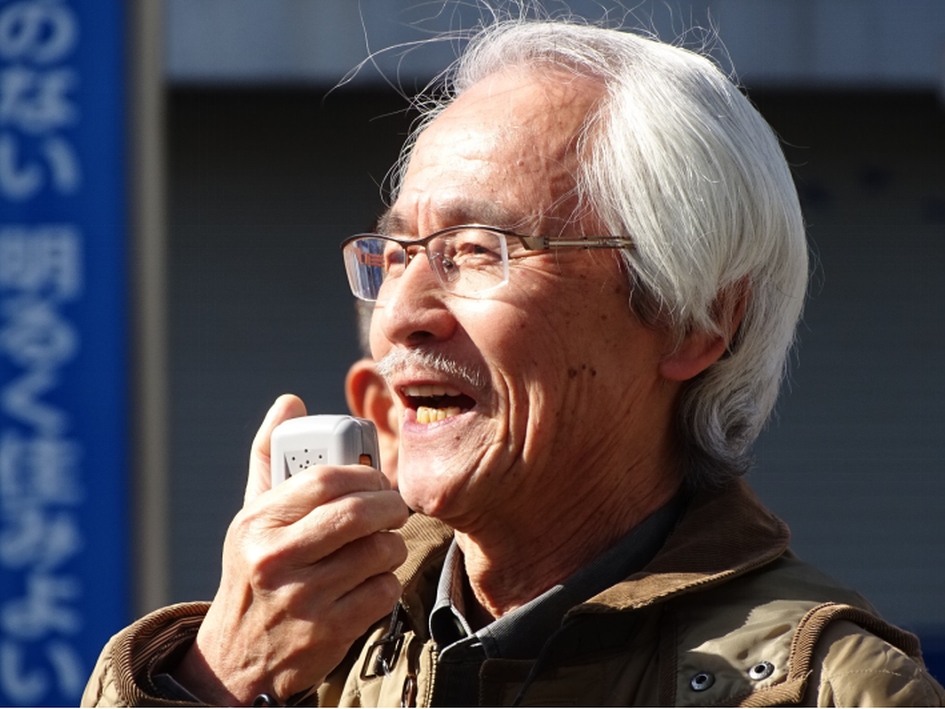

2019年1月12日JR草津駅前を出発点にして250余名によるデモ行進がおこなわれた。この時期山口さんは嚥下(食べ物を飲み込む)に困難があり、体重も相当減ったご様子であったが、東京からわざわざ駆け付け、デモとその後の集会まですべてを取材なさった。既にご自身の病状については関係者に明かしておられたものの、旧知の仲である筆者としては文字通りジャーナリストとして「鬼気迫る」精神を感じさせられた。

「滋賀医科大小線源患者会」は発足から数か月で会員数が千人を超え、いわば社会現象化したのだが地元も大手もほとんどのメディアが報道しない。大手メディアでは朝日新聞(出河記者)と前述のMBSが取材報道しただけで、日頃静かな草津駅前で行われた、異例のデモ行進にはNHKすら取材に来なかった。

このような状態にご自身が重篤ながんを患っていらっしゃる山口さんの闘志は、逆に掻き立てられた。国会議員(議員会館)と厚労省に患者会のメンバーが陳情に出向いた際のことである。本来は取材者であるはずの山口さんが、紳士的な口調ながらも「患者の立場」からあまりにも行政の姿勢がおかしいのではないか、と理路整然とした発言を始められたのだ。

後に筆者に向けた私信で、山口さんは「横で聞いていて官僚のあまりにも表面をなぞっただけの回答に堪忍袋の緒が切れて、ついつい発言してしまいました」と回想なさっていた。

滋賀医科大病院前では、毎週患者会のメンバーにより「スタンディング」抗議が続けられていた。これは滋賀医科大が不当にも岡本医師を追放しようと画策していることに対して、同病院の関係者や患者さんたちにわかりやすい形で訴える方法として、山口さんが提案されたものでもある。「スタンディング」の現場にも山口さんは取材兼激励に訪れ、参加者に笑顔で声をかけておられた。

裁判期日の開廷前集会では「私もがん患者になってしまいました。皆さんは治療法があるけれども、私の場合はまだ見つかっていない。ある意味で羨ましいんですけど……。それとこれとは問題が違います」とご自分の健康状態を二の次にしても社会的不正を許さない言葉と、態度で原告をはじめとする患者会のメンバーを支援し続けておられた。

そして新聞記者であれば当然なのかもしれないが、山口さんは自分が発言しないときは、つねにノートにペンを走らせていた。会議でも山口さんに記録をお願いすると、2、3時間の議事録は会議が終わったころには完成している。というのが山口さんのジャーナリストとしての基礎だった。少々の喧噪でも録音に頼らず自分の耳と記録で記事を構成する。記者として当たり前のことかもしれないが、実行できる現役記者がどれくらいいるだろうか。

肺がんに罹患されて以来、治療方法や治療病院をめぐっても想像を絶する苦難と痛みに山口さんは見舞われた。全身麻酔で開腹手術をしている最中に麻酔が切れ「気を失いそうに痛かった」ことすらあったが、いつもメールの最後には「元気になってまた皆さんと楽しく食事できる日を」と読む者への配慮を忘れない優しさが添えられていた。

12月7日山口さんはご家族がお揃いの中、闘いを終えられた。

優しい山口さんに対して、彼が生きた最後の20年はあまりにも激烈で、冷酷な時代だった。そのことを常々彼と話していたが、山口さんは筆者と異なり、いつもユーモアや希望を持ち続けていた。

こんな時代だからこそ、豊かな人間性と鋭い批判精神、そして行動力が備わったひとは、筆者にとっては宝物だった。宝箱が空っぽになりそうで弱気になる筆者に、きっと山口さんは、「田所さん、僕は田所さんやみなさんだったら、きっとうまくやれると思います。敵の攻撃がどんなに厳しくても。みなさんの力を信じます」

そうお声をかけてくださるような気がする。優しい激励に応える自信はない、などと泣き言を言ってはいられない。

山口正紀さん、ありがとうございました。御恩は決して忘れません。微力ですが私も死ぬまで闘います。

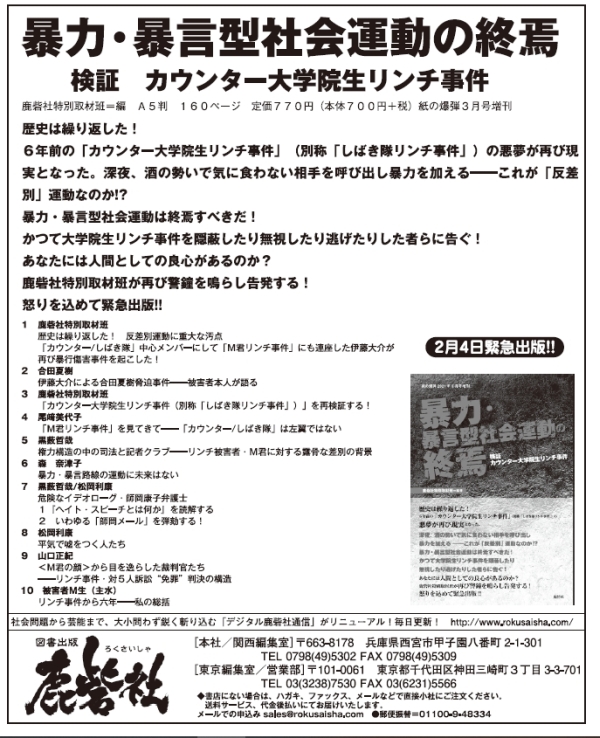

追伸:山口さんには筆者だけではなく、鹿砦社も筆舌に尽くしがたいお世話になった。2005年に社長松岡が名誉毀損で逮捕勾留されて以来、公判を毎回傍聴してくださり、報告記事を『週刊金曜日』に掲載していただいた。また近年では、多くの人が関心を向けない中「大学院生リンチ事件」について鋭敏に反応頂き、重篤な体調の中、裁判所へ提出する重厚な意見書を書いていただいた。鹿砦社にとって、これ以上ない恩人である。社長松岡のショックは大きく、まとまった文章を書くにはいましばらく時間が必要なようなので、僭越ながらここでその旨を紹介させていただき、山口正紀さんへの深い感謝の意を表したい。

◎[参考動画]山口正紀・元読売新聞記者渾身のスタンダップトーク『山口敬之を記者と呼ばせない』(2019年12月24日 憲法寄席)

◎《レイバーネット不定期コラム》山口正紀の「言いたいことは山ほどある」

第18回(2022年1月17日)ジャーナリズムを放棄した「監視対象との癒着」宣言――『読売新聞』が大阪府(=維新)と「包括連携協定」締結

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。