3回にわたって新型コロナウイルスに関し、検査数の増加は可能であり、治療薬やワクチンというものは利権構造にまみれやすいということを述べたうえで、この社会ならではといえる「強制」と「任意」についても考察してきた。ワクチンについては2020年11月25日、アメリカのアザー厚生長官が、早ければ12月10日以降に供給が始まるとする見通しを示している。11月20日、「ファイザー」はFDA(アメリカ食品医薬品局)に緊急使用を申請しており、許可がおりれば米国内で640万回分が配布され、12月半ばから接種が開始されるそうだ。「モデルナ」も申請の方針を明らかにしているという。

◎[参考動画]米ファイザー コロナワクチンの使用許可を申請(TV東京 2020年11月21日)

今回は特に、現在大きな問題となっている医療崩壊について取り上げたい。

◆「安全な国・地域」という評価の背景にあるもの

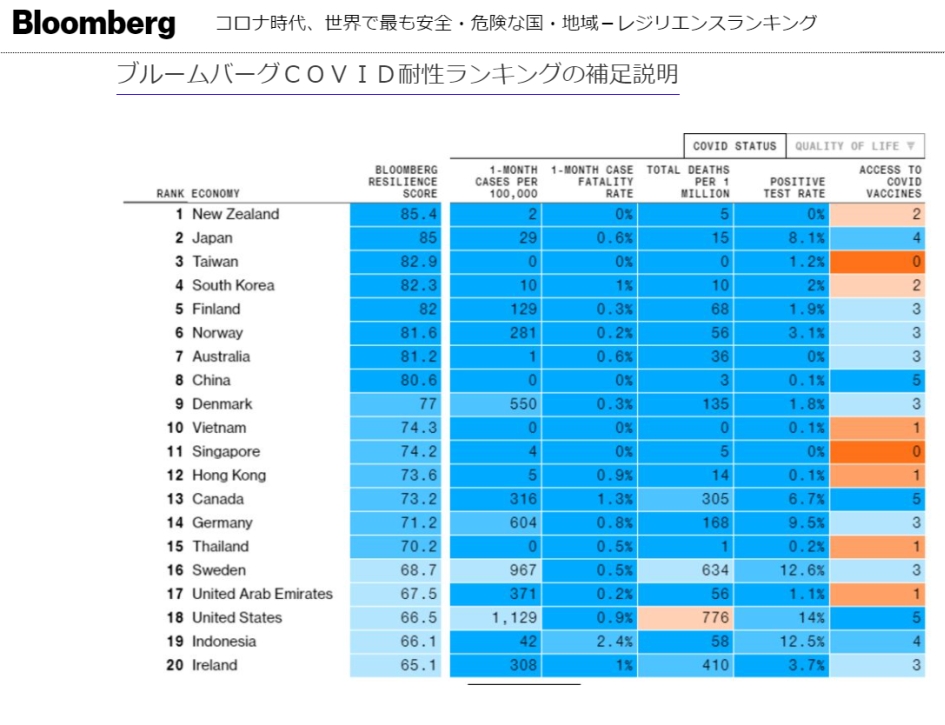

11月24日、『Bloomberg(ブルームバーグ)』で、「コロナ時代、世界で最も安全・危険な国・地域-レジリエンス(耐性)ランキング」が発表された。このランキングでは、「経済規模が2000億ドル(約20兆9100億円)を超える53の国・地域を10の主要指標に基づいて点数化した。その基準は症例数の伸びや全体の致死率、検査能力、ワクチン供給契約の確保状況などだ。国内医療体制の能力、ロックダウン(都市封鎖)などコロナ関連の行動制限が経済にもたらす影響、市民の移動の自由も考慮した」そうだ。

結果は、ニュージーランドに次いで、日本が2位となっている。「ロックダウンを強制する法的手段がないが、別の強みを素早く発揮した。過去に結核が流行した日本は保健所制度を維持しており、追跡調査が新型コロナでも迅速に採用された。高いレベルの社会的信頼やコンプライアンス(法令順守)を背景に国民は積極的にマスクを着用し、人混みを避けた」と評価されているのだ。3位は台湾、4位は勧告、5位はフィンランド、6位はノルウェー、7位はオーストラリア、8位は中国、9位はデンマーク、10位はベトナムなどとなっている。

この記事に対し、「元の英語記事見ると(略)日本が台湾越えなのは、全10項目中2項目のみで『ワクチンへのアクセス数』と『皆保険制度(これが世界1位)』の数値のみ。医療機関様様」というコメントがつけられていた。そこで、元となった10項目を確認してみよう。原文、さらに背後にある方法論にまで翻る。

1番目は「過去1カ月間の10万人あたりのコロナ症例」。2番目は「過去1カ月間のコロナの死亡率」。3番目は「パンデミックの開始以来、100万人あたりの死者数」。4番目は「最新の入手可能なデータに基づき、コロナ・テストで再び陽性と判定された割合」。5番目は「フェーズIII(第III相)ワクチン候補の供給契約の数」。6番目は「社会的・経済的活動が政策によって制限されている度合い(高いほど混乱した生活を経験していることとなり、ランクが下がる)」。7番目は「パンデミック前の基準値と比較した、オフィスや店舗への人々の移動」。8番目は「2020年の前年比GDP変化予測」。9番目は「小児期の予防接種のような予防措置から癌のような深刻な病気の治療にいたるまで、健康保険の23の側面の有効性から導き出された医療制度の強さ」。10番目が「平均余命・教育へのアクセス・1人あたりの収入という3つの指標によって定義される『幸福』な人の数」だ。

そして実際、日本が台湾を上回るのは確かに、5番目「フェーズIII(第III相)ワクチン候補の供給契約の数」つまり「ワクチンへのアクセス数」と、9番目「小児期の予防接種のような予防措置から癌のような深刻な病気の治療にいたるまで、健康保険の23の側面の有効性から導き出された医療制度の強さ」つまり「皆保険制度」の2点のみだ。

だが、ワクチンは開発競争に破れた。『ニューズウィーク日本版』の「世界のワクチン開発競争に日本が「負けた」理由」の記事によれば、この背景が挙げられている。ワクチンの開発は、軍事以上に国際政治に影響し、そこには安全保障投資の意味もある。だが、日本ではウイルスに対する警戒心が薄く、政府の資金的支援も不十分だという。なるほど、戦争への備えとウイルスへの備えには共通点があり、いずれも日本ではアメリカなどの海外頼みで金を払わされて解決させられるという仕組みがあるのかもしれない。ただし、単純にワクチン開発の予算を拡大することにも、慎重になったほうがよさそうだ。

◆皆保険制度と保健所の歴史

では、日本が台湾以上の評価を受けた皆保険制度は、どのようにつくられたのだろうか。東京都保健福祉局のサイト内にある「◆1.国民健康保険制度の創設」によると、1938年までに健康保険制度は制定されていたが、当時、対象は一部の工場などの労働者に限られていた。そこで、「農村等の窮状に対応するため、国民健康保険制度は創設され」たが、それでも加入は任意だったという。戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の勧奨などを受け、強制加入とされた。59年には新国民健康保険法が施行され、61年に皆保険が達成されたそうだ。

また、社会にとって、保健所の存在も大きい。『47NEWS』の「新型コロナ、日本独自戦略の背景に結核との闘い 対策の要『保健所』の歴史から見えるもの」によれば、関西大の高鳥毛敏雄(たかとりげ としお)教授(公衆衛生学)は「日本は遅れて産業化を進めたために、近代国家の建設時期と結核の流行拡大が密接な関係にありました」「結核の罹患者は青年層であり、国の重要な労働力と兵力の生命を失うことにつながります。その結果、国家、社会をあげて取り組むことが必要となりました」「高度経済成長後、結核患者や死亡者が減少してきたことで、保健所数は減らされ、弱体化していましたが、それに歯止めをかけたのも結核でした。90年代に結核の再流行があったことにより、保健所が再強化されたのです」と説明している(この記事の内容は、全体的に大変興味深い)。

結局、この社会で新型コロナウイルスに関して優れている点は、医療制度や医療機関、医療にかかわる手配ということだろう。

◆「医療現場ひっ迫」の深刻化

先出の高鳥毛教授は、1897年に制定された「伝染病予防法は、患者の人権を無視する『社会防衛』の考えが根幹にあります」、「感染症の指定医療機関が整備されはじめたのは、99年に『感染症法』が施行されてからの話。新型コロナウイルスの感染拡大時に病床数の不足が問題となった理由がここにあります」ともいう。改正(「感染症法」施行)も、薬害エイズ訴訟や「らい予防法」違憲訴訟の影響でようやく重い腰を上げたような形だ。

また、2008年夏季オリンピック誘致の影響で、02年に大阪市が市立十三市民病院(淀川区)に西成区の結核対策として結核病床を設置した。ここが現在、新型コロナ専門病院として活用されているとも語る。「感染症の流行監視・制御する部門の設置が一部にとどまって」おり、「保健所が間に入り、〝門番〟として病院の機能を守ることが大切とされてい」ると言う。だが、この保健所が都市で減らされているため、増える医療機関での対応を拡大することが現実的だそうだ。

ちなみに、「欧米先進国の多くは、第二次世界大戦の戦勝国であることから、戦前の感染症対策のフレームワークをベースにした体制を維持しています」と添えるが、敗戦国である日本ではコロナ対策として市民を取り締まることは難しいという。そして、日本の目指すべき方向として、「地方自治体と国民とが主体的に関わり、協働して進めていく仕組みを進化させるしかありません」「自治体と国民の感染症のリテラシーを高めていけるかどうかにかかっています」とも語る。

ところが、冒頭に伝えたように現在、医療機関が悲鳴を上げている。

NHKは11月24日、都内の医療機関では重傷者向けの病床が埋まり始め、危機感を募らせていると報道。例えば東京医科歯科大学病院の場合、「重症患者のベッドは、8床あるものの、治療には医師や看護師などの一定の人手を要するため、現在使用しているのは7床。そのすべてが埋まっていて、それ以上の受け入れは断らざるをえない」とのことだ。加藤勝信内閣官房長官は、「各都道府県では、地域の感染状況に応じ、計画に沿って病床の確保を進め、医療提供体制の整備に努めていただきたい。政府としては、引き続き、自治体と緊密に連携し、自治体の感染拡大防止に向けた取り組みをしっかりと支援していく」と述べるにとどまる。

以降、NHKでは「医療現場のひっ迫」が全国で深刻化していることを報道。また、個人やメディアを問わず、医療現場の現在の状況が伝えられ始めた。さまざまな医師が感染拡大の現実や警告をインターネット上に書きこみ、感染症専門医の忽那賢志氏は医療従事者の精神的な負荷を訴えて、医療法人社団 慶友会 吉田病院(北海道旭川市)は市や医大病院の対応に疑問を投げかけている。大阪市立十三(じゅうそう)市民病院(同市淀川区)では医師や看護師が次々と退職した。

◎[参考動画]コロナ専門病院、職員の負担増、外来は戻らず 十三市民病院のいま(朝日新聞社 2020年12月2日)

多くの医療機関が人とベッドとを限界まで稼働させているにもかかわらず、政府は経済や、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案などを優先させている。たとえ、立派な医療制度や医療人がそろっていても、それに頼りきりでは、すぐに限界は露呈する。

わたしは月刊誌『紙の爆弾』12月号の誌面上で、菅政権の「自助・共助・公助」発言を批判した。民間の努力は限界に達し、地方自治体や地域の大病院も対応しきれていない。政府が本当に「自治体と緊密に連携」したら、経団連のほうばかり見ていられないはずだ。現場の努力頼みであるこの国の「お家芸」を放置していたら、医療従事者は心身共に疲弊し、医療崩壊も間違いなく進む。だが、いろいろな背景はあろうとも、皆保険制度や保健所はつくられた。

次回以降も引き続き、医療従事者の感染、問題の深刻度、併発と原発被害との比較、対策と公衆衛生学、情報開示、補償と財政などについて触れていきたい。そして、原発、台風、コロナなどの問題を総合的に考えた際、導き出される人類の次の生き方についてまで、書き進めていきたいと考えている。

◎新型コロナウイルスの問題から、次の生き方を再考する

〈1〉 〈2〉 〈3〉 〈4〉

▼小林 蓮実(こばやし・はすみ)

フリーライター、労働・女性運動等アクティビスト。月刊誌『紙の爆弾』12月号「『自助・共助・公助』から見える菅政権の新自由主義路線」寄稿。医療・看護・介護に関連した出版・ウェブ媒体の取材・執筆・編集も手がけてきた。