◆私のLike A-Rolling Stone ── 転石苔むさず

時は日本が高度経済成長邁進中、1964年の「ならあっちに行ってやる」!─ 長髪高校生17歳の無謀な決心に始まる私のLike A-Rolling Stone「京都青春記」は、1970年3月のよど号ハイジャック闘争を前にした「革命家になる」決意文 ─「(たとえ死んでも)大きな愛の中で断じて生き抜く」をその結論とした。76歳まで生かされた2023年現在はピョンヤンでその「続編」を生きている。

Like A-Rolling Stone ─ ボブ・ディランの歌詞は、「転石」人生に落ちた女、かつては羽振りのよかった高慢ちきな女の零落ぶりを“How does it feel?”「いまの気分はどうだい?」と皮肉り嘲笑する言葉が並ぶが、私の「京都青春記」はその「転石」とはちょっと意味が異なる。

あっちにぶつかり、こっちに転がることによって「転石苔むさず」─「戦後日本はおかしい」の思いは錆び付くことなく一皮、二皮むけながら「戦後日本は革命すべき」へと一歩また一歩、前へ前へと進むことができた。

「いいんじゃない、若林君はぜんぜん悪くないよ」のOKに始まり、「簡単じゃないからいいんじゃないですか」の仁奈さん、「ジュッパチ─山崎博昭の死」の衝撃と日本の音楽界を革命する「裸のラリーズ」水谷孝・中村武志、「学生運動の野次馬」脱皮、「革命家の卵」からの孵化に苦闘中の私が「あなたの色はきっと輝く」を互いに競い合えた「よきライバル」、「俳優の卵」菫(すみれ)ちゃん……多くの幸運な出会いがそれを可能にしてくれた。

「ロックと革命in京都 1964─1970」を書きながら曲折多い「京都の青春」を共にしてくれた人たちへの想いを新たにしたが、いまそれを書き終えて「京都青春記」恩人たちには心からの「ありがとう」! を改めて述べたいと思う。

そして「転石」途上の転換期に唐突な「さよなら」で恩人に不義理を重ねた私の「京都の青春」、ただただ自分のことで精いっぱいだった未熟さを省(かえり)みる、そして「だから私はこの道を歩み続ける責任がある」! この瀬戸内寂聴さんのお言葉を噛みしめ肝に銘じたい。

また「京都の青春」最大の幸運は、あの学生運動の高揚期に出会えたこと、でもそれは敗北と未遂に終わった、だからこそその苦い教訓を糧に「この道を歩み続ける」決意を新たにしている。

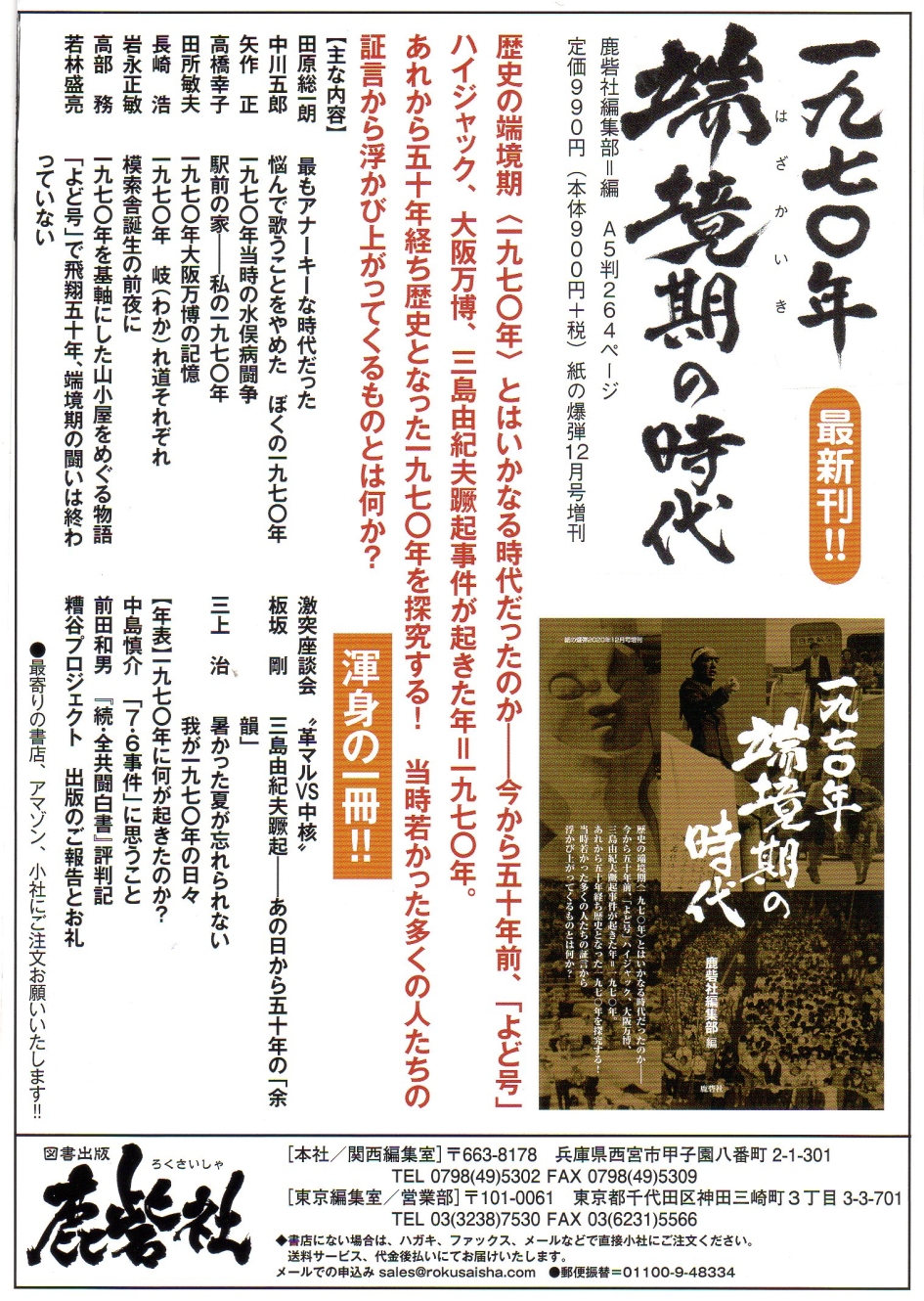

そして決意を新たにしながら、「若林、おまえいったい誰のために革命やってるんや?」の問いかけで私の蒙を啓(ひら)いてくれた「京都青春記」以降の「革命家になる」人生最大の恩人、田宮高麿 ── 彼のことをここでは書けなかったが、それは「1970年 ── 端境期の時代」(鹿砦社)をご参照いただくことにして、ここに故人を心から悼みながら最大級の感謝を田宮高麿に捧げたい。

◎[参考動画]Bob Dylan – Like A Rolling Stone

◆「絵に描いたような青春」??

私の「京都青春記」を読んで「まるで絵に描いたような青春ですね」と感想をくれた人がいる。

たしかに「革命と音楽と恋」─絵のような花の青春! そう見えるかもしれない。

あれから50余年の年輪を重ねた今だからこそ「若い頃の感情やその意味を穏やかに振り返ることができる」、でも「京都の青春」渦中にあるとき、私の心中はまったく穏やかでなかった。「あっち」には行ったものの「目標がわからない」「自分のものがない」「未来が見えない」暗中模索の時期、私にはある意味「暗闇まっただ中の時代」というのが当時の私の実感だ。

「二十歳、それが人生で最も美しい季節だとは誰にも言わせない」! このポール・ニザンの言葉そのままの青春だったと思う。これは何も私だけじゃないだろうが……。

ついでにいえば恩人にはなぜか女性が多い。「もてたんですね」と言う人もいるが、それもちょっと違う。

あの頃の女性には長髪人間は見るからに「ヤバイ男性」、そんな「お付き合い対象外」の私にいわゆる男女交際、普通のデートなどできるわけがない。にもかかわらず私の恩人に女性が多いのは当時の時代状況と関係していると思う。

「アメリカに追いつき追い越せ」の戦後日本で男性には活躍の機会が広がったけれど、女性は相変わらず「結婚して家庭に入る」── 職場は結婚するまでの腰かけ、料理に裁縫、お花にお茶の稽古事といった「花嫁修業」が若い女性に「望まれる人生」ルートだった時代だった。男は「モーレツ社員の会社人間」! 女は家庭を守る「良妻賢母」! そんな時代風潮に抗し男より早く自我に目覚め自立志向を強める女性が出てくるような時代でもあった。少数ではあれそんな女性には「ならあっちに行ってやる」の私とは奇妙な「魂の親近性」があったと思う。

OKはボーヴォワール、仁奈さんは平塚らいてうや樋口一葉を敬愛し、菫ちゃんには演劇があった。彼女らはある意味、覚醒は私より一歩進んでた女性たち、だから「私の師」とも言えるような存在でもあった。

そういう存在は、男性には水谷孝、中村武志しかいなかった、ただそれだけのことだ。

そういう彼女ら彼らと出会えたこと、震えるような魂の刺激を受け、多くを学べたことは本当に幸運だったと思う。

◆「自分の国」を話せない日本人

小中高校生の頃、「尊敬する人物を書きなさい」というアンケートが私は苦手だった。そう言われても頭に浮かぶ人物が私にはなかったからだ。適当に誰かの名前を書くには書いたが、自分は何にも知らないんやといつもちょっと自分が嫌になった。いま考えれば、それは単なる無知じゃなく、私には尊敬することの「基準」というものがわからなかったのだ。画家のゴッホやモジリアニが好きだ、憧れだというのはあっても、それは「尊敬する人物」とはちょっと違う。

「天皇陛下万歳」の日本から「アメリカ万歳」の日本に激変した敗戦直後の日本では大人たちも自分の価値観が混乱するのも当たり前だった時代だ。「二度と戦争をやってはいけない」「軍国主義はもうまっぴらだ」と子供に言えても、「これだ」という自分のもの、日本に根ざした信念や信条、道徳や倫理を子供に教えられる大人はほとんどいなかった。当然、子供の私には何を尊敬し、何を誇りにするのか、わかるはずがなかった。

いまも日本人は外国に行って、他の国の人間と比べて自分の国のことを話せない、話さない、ただ他人の「お国自慢」を聞いてるだけ、とよく言われる。それは戦後日本のアイデンティティ、誇りというものが相変わらず曖昧模糊状態にあることの反映ではないかと思う。

‘70年代後半の頃、フランスに行ったとき「シノワ(中国人)か?」と声をかけてきたアフリカやアラブ系の若者に「ジャポネ(日本人)だ」と答えたら、「ホンダ、スズキ tres bien(素晴らしい)」! と彼らは親指を立てた。でも私はちっとも嬉しくなかった。「それがどうだっていうの?」、「それだけ?」と苦笑いせざるをえなかった。

朝鮮に来て初めて革命博物館に見学に行った時のことだ。抗日武装闘争館を見て回ったとき、講師の女性は日本の若者に「日本人民も日本軍国主義者の犠牲者じゃないですか」と言った。この言葉には外交辞令でもない真実味はあったが、私はどこかで何かひっかかった。素直に「そうです」とは言えなかった。

「中国人捕虜刺殺要領」を授業中に得々と生徒に語った教師は根っからの軍国主義者でもない「民主主義教育のリーダー」だった日本人だ。反日ゲリラの中国人捕虜を「日本の敵」と信じたからこそ躊躇なく刺殺できた日本人だ。当時の多くの日本兵士がそうだったのだろう。大人になって、つらい戦場では従軍慰安婦と過ごす慰安所での時間が唯一の楽しみだったという老人の話も聞いた。これを戦後世代が一概に非難することはできない、果たして自分たちに戦前世代を非難する資格があるのだろうか?

戦後の日本人はアメリカには頭を下げたけれど、アジアには頭を下げないまま今日まで来た。言葉を換えれば、上述の教師のように「中国人捕虜刺殺と戦後民主主義はイコールで結ばれている」! 極論かもしれないが、これが戦後日本ではなかったのか? 北ベトナム爆撃に向かう米軍機B52が沖縄の基地を出撃拠点にしたのもそういう戦後日本の反映だ。

それはアメリカの価値観(連合国史観とも言われるが)でしかあの戦争を総括しなかったからではないのかと思う。自分の頭で考えた「戦争の反省」、自分の教訓というものがないまま他人の歴史観の受け売りで戦後日本は出発し、“なんとなく平和と民主主義”的な国として曖昧模糊なまま今日まですごしてきたのではないだろうか。

かつて「自存自衛の戦争」論、「米英の理不尽な経済制裁の圧迫包囲網による自滅から自分の国を守る戦争だった」が持論だった安倍元首相は、戦後70周年に米国で行った演説時、「当時の(米英中心の)国際秩序に挑戦した」ことを米国会で反省し、今後の日本は「国際秩序維持に積極的に貢献する」ことを誓い、持論を翻した。「愛国」を売り物にした「右翼」政治家すらこの体たらくだ。

戦後の日本人は自分を知らない、自分がわからない日本人になってしまった。自分がわからないから、自分のこと、自分の国のことを話せない。

私の場合、戦後日本への疑問から「ならあっちに行ってやる」以来のLike A-Rolling Stone青春として極端な形で現象したが、いまの日本人も根っこのところでは大して変わらないと思う。

私が何を言いたいのかといえば、「戦後日本はおかしい」はいまも変わらないし、日本人としてのアイデンティティを確立するためにも「戦後日本の革命」はいまも課題として残り続けているのではないかということだ。

◆「戦後日本の革命」── それはアイデンティティ確立の革命

この連載を始めるに当たって「序文」的に私はこう書いた。

“ウクライナ事態を経ていま時代は激動期に入っている。戦後日本の「常識」、「米国についていけばなんとかなる」、その基にある米国中心の覇権国際秩序は音を立てて崩れだしている。この現実を前にして否応なしに日本はどの道を進むのか? その選択、決心が問われている。それは思うに私たちの世代が敗北と未遂に終わった「戦後日本の革命」の継続、完成が問われているということだ。”

いま「戦後日本はおかしい」は極限にまで来ているように思う。

私は安保防衛問題を自分の研究課題にしているが、いまの日本はかつての「ベトナム反戦」どころじゃない、タモリの言った「新しい戦前」と言われる事態にまで来ている。

その「新しい戦前」の正体は、一言でいって「対中・代理“核”戦争国化」だ。これについては『紙の爆弾』やデジタル鹿砦社通信にいくつか書いたので、こちらを参照いただければと思う。ここは結論的に述べるにとどめたい。

ウクライナ支援を呼びかけたG7広島サミットは、逆にグローバルサウスと呼ばれる発展途上諸国の離反を招き、G7の孤立ぶりを世界に知らしめた。「G7が世界をリードする」時代は終わったのだ。

「核廃絶」を表看板に掲げ、G7各国首脳の原爆資料館参観まで演出したが、採択された「広島ビジョン」は核抑止力強化を謳った。この延長にある8月の岸田首相訪米、日米韓首脳・キャンプデービッド会談では「NATO並みの核使用に関する協議体」として日米韓“核”協議体創設が何らかの形で合意されるだろう。そして反撃能力(敵基地攻撃能力)保有の目玉として新設された陸自の「スタンドオフミサイル(「敵の射程外から撃てる」中距離ミサイル)部隊」への核搭載を可能にする「核共有」の道が開かれるだろう。

対中対決の核抑止力強化策としては、米国は自分が撃てば自国が核報復攻撃で甚大な被害をこうむるICBM(大陸間弾道ミサイル)を使うつもりはない、日本列島から届く戦術核ミサイルで代替する腹だ。それの具体化が「核の傘を貸す」、「核共有」に基づく陸自・中距離ミサイル部隊の「核武装化」、つまり日本の対中・代理“核”戦争国化だ。

当然、戦後日本の「決意」、非戦非核の国是は放棄させられる、それが「盟主」米国の「同盟義務履行」の求めだから日本政府は拒否できない。この求めに応じて日本の第一級「安保防衛問題専門家」と言われる人物は「日本の最大の弱点は核に対する無知だ」とまで言うようになった。

ここは政治を論じる場ではない。でも「戦後日本はおかしい」はここまで来ているということだけは訴えたい。ウクライナ戦争で中ロ二正面作戦を強いられ、ますます窮地に陥った米国の焦りは、対中対決最前線とされる日本に対する苛酷な要求として今後、露骨な形で現れてくるだろう。

いまは「覇権帝国の米国についていけばなんとかなる時代じゃない」どころか「覇権破綻の米国と無理心中するのか否か」というところまで来ている。

いま日本はどの道を進むべきか? 「戦後日本の革命」は現実問題として問われてくる!

自身の運命の自己決定権─自分の運命は自分で決める、自分の頭で考え自分の道を自分の力で開く!

それは戦後日本の曖昧模糊となったアイデンティティの再確立の道でもあると思う。(完)

このことが「ロックと革命」、「京都青春記」の続編、「ピョンヤン編」を生きる私がかつて共に闘った同世代、そしてこれからの日本に生きる若い人たちに訴えたいことだ。

〈01〉ビートルズ「抱きしめたい」17歳の革命

〈02〉「しあんくれ~る」-ニーナ・シモンの取り持つ奇妙な出会い

〈03〉仁奈(にな)詩手帖 ─「跳んでみたいな」共同行動

〈04〉10・8羽田闘争「山﨑博昭の死」の衝撃

〈05〉裸のラリーズ、それは「ジュッパチの衝撃」の化学融合

〈06〉裸のラリーズ ”yodo-go-a-go-go”── 愛することと信じることは……

〈07〉“インターナショナル“+”True Colors”= あなたの色はきっと輝く

〈08〉“ウェスカー‘68”「スミレの花咲く頃」→東大安田講堂死守戦「自己犠牲という花は美しい」

〈09〉孵化の時 ── 獄中は「革命の学校」、最後の京都は“Fields Of Gold”

〈10〉「端境期の時代」挑戦の赤軍派 ──「長髪よ、さらば」よど号赤軍「革命家になる」

〈11=最終回〉連載を終えるに当たってあと一言、いや二言、三言……

▼若林盛亮(わかばやし・もりあき)さん

1947年2月滋賀県生れ、長髪問題契機に進学校ドロップアウト、同志社大入学後「裸のラリーズ」結成を経て東大安田講堂で逮捕、1970年によど号赤軍として渡朝、現在「かりの会」「アジアの内の日本の会」会員。HP「ようこそ、よど号日本人村」で情報発信中。