◆南海電鉄の柱に「鉄骨は入ってない」?

昨年始まった「センターつぶすな」の住民訴訟(公金違法支出損害賠償等請求事件)は、南海電鉄高架下に建設されたあいりん職安と西成労働福祉センター仮庁舎の建設費用が、適正化どうかを争うものだ。

原告はこれまで、

①操業から80年以上経つ南海電鉄高架下に建設された仮庁舎の安全性は保障されているか、

②工事が「入札」ではなく、合理的な理由がないまま、南海電鉄の子会社の辰村建設と「随意契約」したことに違法性はないかと主張し争ってきた。

そんな中10月9日(金)、住民訴訟を闘う仲間が業者に依頼し、南海電鉄高架下に造られた西成労働福祉センター仮庁舎北側入り口の柱(橋脚)6本の非破壊検査を行なってもらった。

センターとあいりん職安には毎日大勢の労働者が出入りしているし、上を走る南海電鉄も、新今宮駅の利用者が1日10万人近くいるなど、関西圏の重要な交通機関となっている。

それを支える橋脚だが、結果は1938年(昭和13年頃)建設の4本の柱と、1968年頃(昭和43年頃)建設の2本の柱の計6本について「鉄筋の反応はあるが、鉄骨の反応はない」と報告された。

2012年大阪維新の橋下徹氏が市長時代に打ち出した「西成特区構想」の目玉「西成あいりん総合センター」の解体・建て替え計画は、そもそも「耐震性に問題がある」から始まったはずだ。

住民訴訟で「操業80年を越える南海電鉄の耐震性は大丈夫か?」と訴えたところ、南海電鉄は「大丈夫だ」と繰り返し、南海電鉄本社を訪れ「安心・安全というならば、(図面など)証明できるものを見せろ」と迫った際には「見せない」と拒否されてきた。

更に西成特区構想を進める「まちづくり会議」で、「データを見せて」と要求した釜ケ崎地域合同労組委員長・稲垣氏に対して大阪府は「南海電鉄を信用できないのか」と、声を荒げて言ったのに……嘘だったのか?

◆「南海電鉄の」のずさんな安全管理

訴訟で原告は、25年前に起きた阪神淡路大震災のような大地震がおきた際の、南海電鉄の倒壊の危険性を主張し、当時、高速道路が倒壊するなどの甚大な被害が生じたこと、その後運輸省(当時)が提言した「緊急耐震補強計画」にもとづく耐震補強工事を、南海電鉄高架下の仮庁舎でも実施しなければならなかったと主張した。

一方、南海電鉄は、通達後、おおむね5年とされた期間を20年近く過ぎたここ数年、ようやく「鋼板巻き立て工法」による耐震補強工事を実施した。

しかし工事が実施されたのは、難波駅と今宮駅の間や、萩之茶屋駅周辺で、西成労働福祉センターとあいりん職安の仮庁舎では実施されていない。大阪府は「その場所(仮庁舎付近)は耐震補強の対象外である」と反論していたが、本当だろうか?

25年前の通達では「間仕切り壁などが設置され、耐震効果がある場合は対象外」とある。しかし西成労働福祉センターの仮庁舎建設が始まった時点で、この間仕切り壁は撤去されている。センター建て替えに反対し、建設開始当初より、現場近くで連日監視行動を行っていた稲垣氏が、その目ではっきり確認している。

つまり、あいりん職安とセンター仮庁舎は、間仕切り壁が取り外されているにも関わらず、難波駅や萩之茶屋駅のように「鋼板巻き立て工法」での耐震補強工事を行なっていない。

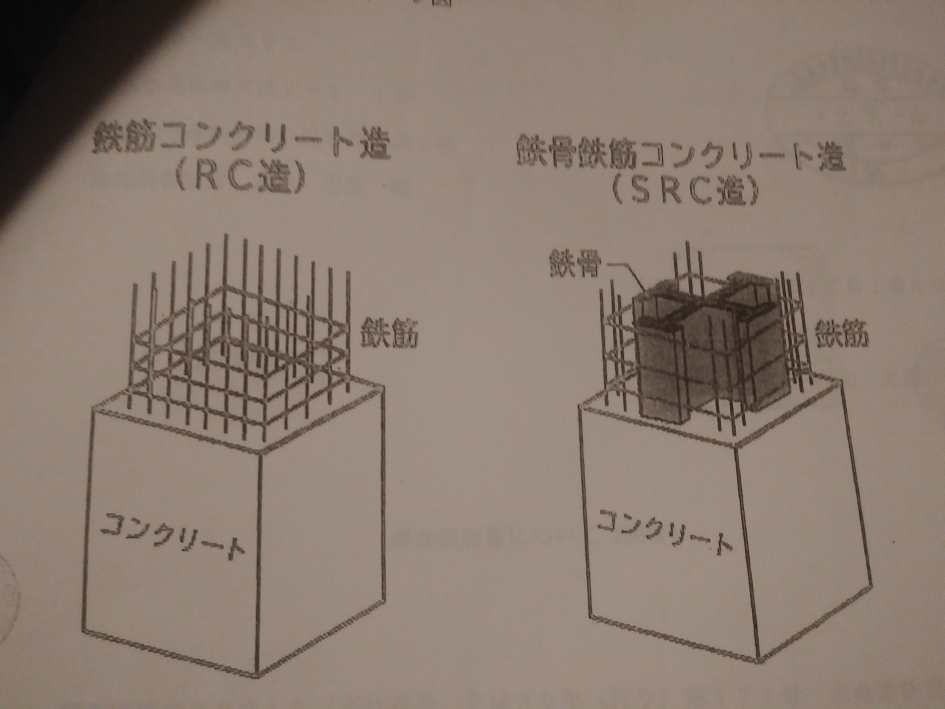

そのため、再度原告が訴え、裁判所が請求した調査委託書の回答で、大阪府は、センターが補強の対象外である理由について「RC柱(鉄筋コンクリート柱)ではなく、SRC柱(鉄骨鉄筋コンクリート柱)であるため」と答え、それを説明する簡単なイラストを提示していた。あのイラストも嘘だったのか?

◆大阪府がセンター解体を急ぐ理由は何か?

重要な耐震補強工事を実施する時間を省いてまで、工事を急いだのは何故だろうか?

昨年3月31日、閉鎖予定だったセンターは、「センター閉めるな」と訴える多くの労働者や支援者らの力で閉鎖が阻止され、強制的に閉鎖される4月24日まで「自主管理」が続けられた。

閉鎖予定の3月31日、大阪維新とともに西成特区構想を進めようという人たちなどが、センターの外側から、センター内で闘う人たちを見ていた。闘う人たちを指差し、笑っている人、「近所迷惑、煩い」と文句を言う人もいた。またある人は「あんな危険な場所に、釜のおじさんを閉じ込めていいの」と嘆いていた。

彼らは、今回、センターとあいりん職安が仮移転した先の南海電鉄に、耐震補強工事がなされていない可能性が出てきた件をどう考えるのか? 「そんな危険な場所におじさんを閉じ込めていいの?」と、今度も嘆いてくれるのか? 今回の調査結果は、あくまでも「鉄骨の反応はない」に留まるが、南海電鉄と大阪府が「それでも安全」というならば、一刻も早く、その証拠を示すべきだ!

現在、センター周辺に野宿する人たちが、強制立ち退きの危機に見舞われている。理由は「大地震が起きたら危険」と言うものだが、ならば南海電鉄高架下も同様であろう。それなのに大阪府は、立ち退きの本裁判から数か月後断行仮処分裁判にまで訴え、早急に追い出そうと企んでいる。センターを解体したのち、広大に空いた跡地を「再開発」し、「大阪府と大阪市が一緒になって、がっぽり儲けまっせ」と示すためだ。

◆危険な南海電鉄高架下に仮移転したのは、大阪維新の利権のため?

老朽化した上に、耐震補強工事が実施されてない可能性が濃くなってきた南海電鉄高架下に、わざわざ労働者の施設を造った理由は何か? 森友、イソジンのように、大阪維新の利権が絡んでいるのではないか。

実は、西成労働福祉センターの仮庁舎は、新社屋ができるまでの4、5年しか使用しないにもかかわらず、6メートルの杭を打ち込み補強するなどして頑強な構造物になっている。そのため、建設費用か同じ規模の仮庁舎のそれより高い。頑強な構造物にした理由の一つに、使用終了後解体せずに、そのまま別の施設に使われる可能性がある。それは、同じ南海電鉄が難波駅高架下で展開する「なんばEKIKAN」プロジェクトのような商業施設かもしれない。南海電鉄が何で儲けようが勝手だが、その頑強な構造物を作った建設費用は、大阪府民の尊い税金だ! 南海電鉄を儲けさすために、貴重な税金が使われるようなことがあってはならない。

現在の大阪市長・松井氏は、かつて住之江競艇場の電気保守管理や物品販売などの利権を独占してきた株式会社「大通」の代表取締役だった(現在は実弟が代表)。また松井氏がしこたま儲けてきた住之江競技場を経営する「住之江興業株式会社」も、南海電鉄グループの傘下にある。イソジン同様、ここでも自分の利益のためだけに、危険な南海電鉄高架下に、釜ヶ崎の労働者を押し込めようとしたのか?センター周辺の野宿者を1日でも早く追い出したいのか?そうはさせないぞ!!

大阪維新の利権のための「西成特区構想」と「大阪都構想」を、弱いもの苛めの維新政治を、釜ヶ崎から終わらせていこう!

▼尾崎美代子(おざき みよこ)

新潟県出身。大学時代に日雇い労働者の町・山谷に支援で関わる。80年代末より大阪に移り住み、釜ケ崎に関わる。フリースペースを兼ねた居酒屋「集い処はな」を経営。3・11後仲間と福島県飯舘村の支援や被ばく労働問題を考える講演会などを主催。自身は福島に通い、福島の実態を訴え続けている。

◎著者ツイッター(はなままさん)https://twitter.com/hanamama58