安倍政権の秘密保護法や戦争法案、原発再稼働には反対だが、反対デモや集会を規制する警察は「市民を守る良い人たち」と考える風潮が相変わらず根強い。しかし冤罪事件を1つでも知れば警察始め検察、裁判所など日本の司法が組織としていかに腐敗しているかが良く分かる。そして冤罪は、決して過去のことではなく、今も身近に起こり続けている。布川事件(1967年茨城県で発生した強盗殺人事件)の冤罪被害者にされ、29年間千葉刑務所に囚われていた桜井昌司さん(71歳)へのロング・インタビューを3回に分けて公開する。今回はその3回目で最終回。(聞き手・構成=尾崎美代子)

お話は大阪市浪速区の社会福祉法人ピースクラブで昨年11月18日にお聞きした。同日14時より開催の「矢島祥子とともに歩む集い」に出席した桜井さんは自作の歌も披露した

お話は大阪市浪速区の社会福祉法人ピースクラブで昨年11月18日にお聞きした。同日14時より開催の「矢島祥子とともに歩む集い」に出席した桜井さんは自作の歌も披露した

── 2回目は桜井さんが8月訪れた台湾の国全体で冤罪をなくそうという動きについてお聞きしました。証拠閲覧権などの法改正も含め、警察、検察の不正や誤りを社会全体で正していこうという動きですね。日本ではまだまだですが、その一歩としていま「冤罪被害者の会」を作ろうとしていると。あと再審法について、現在超党派で制定しようという動きがあるということで、桜井さんは「かなり希望が見える」とブログに書かれていましたが。

桜井 この間、そういういろんな機運がでてきたね。再審法についてはもともと無いというのがあり得ない。それについては「再審にはいろんなケースがあるから、きちんと法で決めるものではない」といわれてきた。でもこういうシステムなんかを作るのは簡単な話なんです。殺人であろうが窃盗であろうが警察、検察、裁判所が冤罪をつくるやりかたは一緒。だから「いろんなケースがあるから再審法制定は無理」なんて屁理屈なんだよ。要するにかれらがつくりたくないだけ。

── それが今、制定に向け準備が始まった?

桜井 ええ。九州再審弁護団の人たちを中心にしてね。再審を闘おうという人たちには闘いやすいシステムをつくろうとしています。

── 最高裁で審理されていた、松橋(まつはぜ)事件に再審決定が下されるも、その後検察が抗告をしていた、それがようやく棄却され再審開始が決定した訳ですが。宮田さんはもう85才、時間がかかり過ぎる。桜井さんはもともとこうした検察の抵抗に道理がないと?

桜井 そう道理がない。なぜかというと、検察という組織はすべての証拠を見たうえで有罪にしたのだから、そのあと再審が決定された際には、彼らの側に抵抗する権利などない。当たり前じゃないですか? 力関係が同等ではないのだから。彼らは被告も原告も力関係が同等だと主張するが、それがそもそも間違いだね。

── 検察の上訴権を認めるべきではないと?

桜井 それは認めるべきではない。戦前は不利益再審があった。新しい証拠があれば無罪になった人を、もう1度訴追出来た。でも戦後は一事不再理となり、いっぺん判決がでた者には新たに訴追できないシステムになった。昔は不利益再審もあった。だから検察官に抵抗権もあった。最良の証拠で訴追した人に無罪判決が出たり、再審開始決定が出たならば、検察は従うべきなんです。「転落自白」という本の中に詳しいことが書いてあります。

── で、その冤罪をなくすためにということで桜井さんは取り調べの全面可視化や証拠の全面開示が必要だと主張されていますが。

桜井 閲覧権だね。あと俺が感じるのは冤罪被害者の悲しみは誰も同じなんだからということ。死刑囚はまた別だがね。だからそういう悲しみを救うための活動を誰かがやらなくてはならない。でもおれは自分のためにやっているんであって、人のためにやってるというつもりでやっている訳じゃないけどね。

── でも獄中から「桜井さん、話を聞いてください」と手紙などあったら会いにいくのですね?

桜井 基本、全部会いに行くね。本当に多いよ、冤罪事件が。びっくりするよ。

── むかしは冤罪事件というと、なかなか犯人がみつからない凶悪事件で、犯人を捜さなければと焦る警察が、暴力使って無理やり犯人にしたてるというイメージでしたが、今はそうしたことだけではない。桜井さんも良く言われますが、大きい小さいではなく、例えばsun-dyuさんの事件(泉大津コンビニ強盗事件)や金沢地裁で争われている「盛一国賠」などあらゆる場面で冤罪が作られている。

桜井 そうだね。でもどこも一緒。冤罪のやり方とか、犯人にされた人の苦しみは。

── 本当にそうですね。私は最近ようやく「志布志事件」の本を読み終えましたが。ふつう冤罪事件というと事件が起きて、冤罪で犯人にされるというパターンですが、志美市事件はそもそも事件がおきていないという……。

桜井 ほんとうに、あれは事件の捏造、陰謀です。山中貞則という防衛庁長官もやった自民党の国会議員が、中山信一さんが町会議員から県会議員選挙に出るときに「出るな」と言った。「うちの県議はもう3人いるから」という理由でね。でも中山さんは出馬し当選した。すると山中本人が中山さんに電話して「よくやったね。ぼくの派閥に入らないか」と言ったが、中山さんは「冗談じゃない」と断った。そしたら山中さんが激怒したらしい。それで志布志警察署長の黒健治が忖度したのか、指示があったのかは知らないが、そこから志布志事件が作られたらしい。そこで山中派の県会議員の地盤が四浦で、買収事件があるみたいにして、志布志事件がでっちあげられた。森義夫県議が夜中に道路にとびだして車にひき殺され死んで、しかもひき殺した女性はヤクザの女だったと噂されたり、彼女もその後自殺したり、いろいろある、大変な謀略的な事件ですね。確かかどうかわからない点もたくさんあるが。

── 事件の現場になったのは田舎の小さな村、犯人ででっちあげられた12名の方は結構高齢な方々。よく最後まで闘えたなと驚きましたが……。

桜井 それは誰も選挙違反なんかやっていないからだよ。それを朝日新聞の記者の、大久保さんがかぎつけて報道し始めてくれ、事件になった。むちゃくちゃ怖い事件だよ。

── 本当ですね。しかもそれが平成の時代に起こったという……。

ところで先日青木恵子さんのホンダ訴訟に残念な判決がでました。私もその場にいましたが、青木さんはじめ弁護団も「なにがおこったの?」という感じでした。

桜井 要するにホンダ側に過失はないから、20年の時効が成立するから、青木さんの訴えは認めないということだね。^

── 過失というか悪意がなかったという訳ですよね。

桜井 悪意があろうがなかろうが関係ないんだよね。法律とはそもそも弱いもののためにあるんだから。当たり前でしょ。法律は弱い者のためにあるのだから、強い者に過失もクソもないでしょ。青木さんは20年の間、無実なのに刑務所に囚われていたんだから、訴えを起こすとか何もできるわけがない。裁判官という法律家がそれをわかっていない。法律はそもそも弱い者のためにあるということをね。

── 青木さん自身は、あの裁判官は、逃げたといっていました。じっさい判決を言い渡したあと裁判長が青木さんの方を向いて「終局判決となりましたので、ご検討下さい」と言っていましたが。

桜井 逃げたも何も、その裁判官には裁判官の資格がないよ。法律は弱い者のためにあるんだという意識があれば、ああいう判決は書けないよ。自分は「時効成立」なんて絶対ありえないと思っている。

桜井さんとは2016年8月10日、東住吉事件の冤罪被害者、青木恵子さんに再審無罪判決が下された大阪地裁で初めてお会いし、昨年9月も釜ケ崎にお話会に駆けつけて下さった

桜井さんとは2016年8月10日、東住吉事件の冤罪被害者、青木恵子さんに再審無罪判決が下された大阪地裁で初めてお会いし、昨年9月も釜ケ崎にお話会に駆けつけて下さった

── 日野町事件にも桜井さんは非常に怒っていましたね。

桜井 あれもめちゃくちゃだ。犯人の決め手となった証拠写真が続き番号で何枚かあるが、じつはその順番が入れ替えられていたことがわかった。それを警察官は「よくあることですよ」とふざけたことをいう。バスの運転手が道を間違って「良くあることなんですよ」と言ったら、運転手やめたほうがいいでしょ。普通そんなこと言えないですよ。

── ましてや犯人にされた阪原さんは、無罪を訴えながら獄死された。

桜井 そう。彼らに人の命にかかわる仕事をしているという意識がない。それが許されると思っている。だからおかしい。

── そこで桜井さんがずっと主張している警察官を取り締まる法整備が必要になってくるんですね。

桜井 そうですね。じっさい警察は大事な組織ですよ。でも、いまのように、何をやっても許されるというような組織では駄目なんですよ。だから我々が糺すしかないと。大事な組織だからこそ、ちゃんとさせなくてはならない。間違ったら罰則も与えないとだめだということです。

── 諸外国ではそういう法律はあるんですかね。

桜井 わからないけどね。日本の警察や検察はあまりに嘘をつき過ぎる、酷すぎるから、日本でまずそういう法律をつくらなくてはならないと思うね。それはなにかの形で、違う法律になってもいいが、でもなんかの法律をつくらんとだめです。明らかに過失、明らかに嘘とわかっていても許されるというのはだめだね。

── 今日桜井さんとお話ししていて「法律は弱い者のためにある」という言葉についてしみじみと考えさせられました。実際はそうなっていないし、私たちの側にもそう思えていない点がある。「お上の言いなり」「長いものに巻かれる」、日本人のそういう気質がこの国を桜井さんのいう「人権後進国」にさせている。自分たちのそうした意識も変わらなくてはならない。そのうえで、警察、検察、そして裁判所含め日本の司法を変えていくために、今後桜井さんはどのような活動を続けていくのか?最後にお聞かせください。

桜井 今の日本は余りにも噂が横行してます。良く「韓国は酷い国家だ、歴代大統領が逮捕されてる最悪の国!」とか語る人がいるけど、違うよね。日本は警察と検察が政治の番犬、自民党で番犬だから逮捕出来ない、逮捕しないだけでしょう!韓国ならば、安倍晋三なんて無期懲役でしょう?法治国家日本と言われるが、これも嘘ですよ。せめて司法の世界くらいは当たり前に正義が通用する日本にしたいと思って、そのために活動したいと思ってます。

── 今日は長い時間、どうもありがとうございました。(了)

◎冤罪のない社会をめざして 布川事件冤罪被害者、桜井昌司さんインタビュー

〈1〉 http://www.rokusaisha.com/wp/?p=28887

〈2〉 http://www.rokusaisha.com/wp/?p=28894

〈3〉 http://www.rokusaisha.com/wp/?p=28898

▼尾崎美代子(おざき・みよこ)https://twitter.com/hanamama58

「西成青い空カンパ」主宰、「集い処はな」店主。

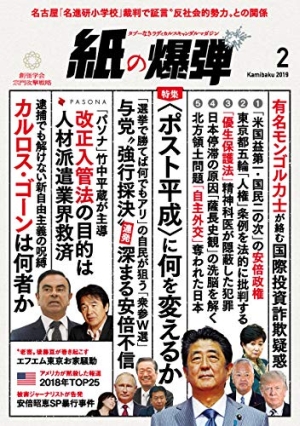

月刊『紙の爆弾』2019年2月号 [特集]〈ポスト平成〉に何を変えるか

月刊『紙の爆弾』2019年2月号 [特集]〈ポスト平成〉に何を変えるか

『NO NUKES voice』Vol.18 特集 2019年 日本〈脱原発〉の条件

『NO NUKES voice』Vol.18 特集 2019年 日本〈脱原発〉の条件